Типы ареалов

Любой из существующих ареалов вида (рода, семейства) или растительной группировки имеет свой возраст, свою структуру и свою особую историю развития. Причем, поскольку биологические особенности разных видов различны, различны и темпы развития их ареалов. Пространственное развитие, т. е. увеличение площади ареала, связано с численным увеличением представителей вида, их реакцией на условия окружающей среды, заселением новых экологических ниш - местообитаний.

Большинство видов покрытосеменных сформировалось уже в верхнем мелу и палеогене, т. е. около 80 - 120 млн. лет назад. Значит, ареалы видов и надвидовых таксонов претерпевали существенные преобразования в связи с изменением климата и других условий жизни. Сопоставляя признаки структуры видов растений и эколого-географическую их дислокацию, можно получать достоверные данные, во-первых, о направлении и ходе эволюции видов и, во-вторых, об историческом развитии ареала этих видов.

В пределах ареала вид, как правило, никогда не заселяет всю площадь сплошь. Встречаются его представители лишь на тех участках, которые по своей экологической характеристике наиболее соответствуют их природе. В этой связи возникло понятие о топографии вида, т. е. дислокации и частоте встречаемости их представителей в зависимости от экологических условий в пределах ареала: химизма почвы, ее влажности, взаимоотношений с другими видами фауны и флоры, рельефа местности и др.

Изложенное обстоятельство необходимо иметь в виду при определении двух типов ареалов - сплошных и разорванных, иначе прерывистых или дизъюнктивных (от лат. дизъюнкция - разобщение).

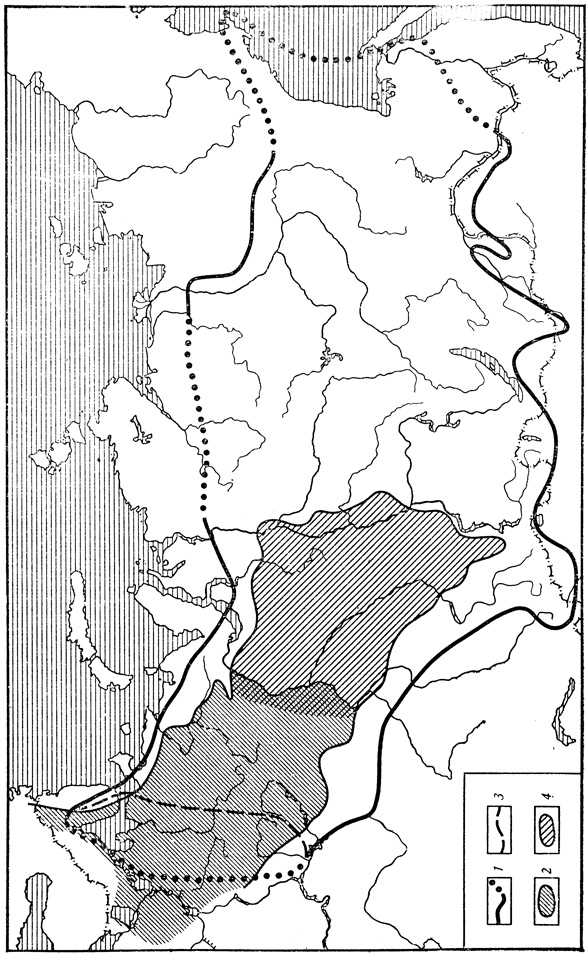

Сплошные ареалы характеризуются обязательным заселением особей вида свойственных ему местообитаний на всем пространстве ареала. Так, виды клюквы (род Oxycoccus), как правило, присутствуют на сколько-нибудь хорошо развитых болотах северной лесной зоны. Напрасно бы мы искали клюкву в других местообитаниях, скажем, в пойменных лугах или дубравах. Все же в рамках сплошного ареала в силу разных причин отдельные свойственные данному виду местообитания могут быть и не заселенными его представителями. Еще более ярким и широко известным примером выборочной встречаемости вида в рамках огромного ареала служит тростник Phragmites communis. Его заросли встречаются лишь по берегам рек, озер и болот или на территориях с высоким стоянием грунтовых вод. В местообитаниях, где грунтовые воды находятся глубоко, например на водоразделах, тростника нет. Изучение распространения - топографии популяций внутри ареала в зависимости от местообитаний - задача экологической географии. Наглядный пример сплошного ареала демонстрируют сосна сибирская (Pinus sibirica) и ель сибирская (Picea obovata) (рис. 2).

Рис. 2. Ареал ели сибирской (Picea obovata) как образец сплошного ареала: 1 - граница ареала; 2 - пространство, в пределах которого P. obovata является основным лесообразователем зонального типа лесов (в западной части этого пространства постепенно замещается P. abies); 3 - восточная граница ареала P. abies; 4 - область господства ели, пихты и сосны сибирской, на севере - ели и лиственницы в зодальных типах леса

В отличие от сплошных прерывистые ареалы характеризуются существенно большим пространственным разъединением отдельных его участков. В этих случаях связь между популяциями вида немыслима. Расчлененность отдельных 2 - 3 участков столь велика, что воссоединение их путем естественного распространения невозможно. Величина разъединенных участков бывает различна. Один из них может быть крупным, остальные мелкими. Разобщенность отдельных участков ареала вызвана историческими причинами (вымирание вида в некоторых частях ареала, опускание участков суши, перемещение материков, влияние ледника и т. д.), а не деятельностью человека.

Поскольку, согласно современным данным, виды возникают в какой-либо одной местности, первичный ареал должен быть сплошным, разъединенный ареал - явление вторичное.

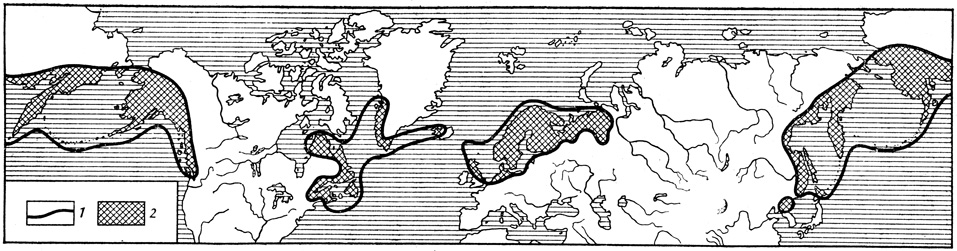

Один из ярких примеров прерывистого ареала - ареал дерена шведского (Chamaepericlymenum suedicum). Ареал этого вида, приуроченного к приморским странам умеренного и арктического климата, состоит из двух четко обособленных участков: северо-запад Европы и северо-восток Северной Америки и дальний восток Азии и северо-западная часть Америки (рис. 3). Приведем три примера возможных разъединений ареалов.

Рис. 3. Ареал дерена шведского (Chamaepericlymenum suecica) как пример прерывистой дислокации вида (по А. Толмачеву): 1 - граница ареала; 2 - пространства суши, на которых произрастает дерен шведский

1. Арктоальпийское (виды, представленные в Альпах, в горах Средней и Южной Европы, а с другой стороны, в арктической области Старого и Нового Света): ива травянистая (Salix herbacea), ломонос альпийский (Clematis alpina), смолевка бесстебельная (Silene acaulis), василистник альпийский (Thalictrum alpinus) и др.

2. Европа и Северная Америка (виды, представленные участками ареалов в Старом и Новом Свете): лобелия Дортмана (Lobelia dortmannii), осока желтая (Corex flava), плаун заливаемый (Licopodium inundatum) и др.

3. Дизъюнкция Крым - Закавказье - Средняя Азия имеет общеизвестный вид - безвременник теневой (Co1chicum umbrosum).

Многие виды имеют дизъюнкции менее разительные - "местного масштаба". Так, один из видов володушки, именно володушка лютиковидная (Bupleurum ranunculoides), на территории СССР произрастает на трех разобщенных участках: на Урале, в Курской и Воронежской областях и в Карпатах.

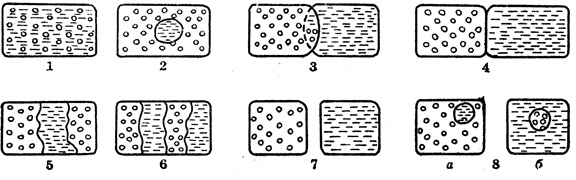

Рис. 4. Характер взаимоотношений в пространстве ареалов замещающих видов (по И. Пачоскому): 1 - совместный; 2 - вкрапленный; 3 - налегающий; 4 - смежный; 5 - обособленный, дважды прилегающий; 6 - обособленный чересполосный; 7 - обособленный раздельный; 8 (а, б) - обособленный раздельный с взаимными вкраплениями

|

ПОИСК:

|

© GEOMAN.RU, 2001-2021

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'