Стеллер. Ваксель. Овцын

Стеллер. Ваксель. Овцын

Стеллер. Ваксель. Овцын

Стеллер. Ваксель. Овцын

Натуралист и медик экспедиции Георг Стеллер родился в 1709 году в Германии в Бад-Виндсхайме (Средняя Франкония)*.

* (Бернгард Гржимек специально посетил Бад-Виндсхайм с целью разыскать дом, в котором родился Стеллер, - оказывается, трехэтажный кирпичный, приятной архи тектуры дом этот совершенно не тронут временем. (Гржимек Б. От кобры до медведя гризли. М., 1984.) )

Был он с малых лет и до самой смерти любознательным, пытливым, жажда знаний в нем прямо-таки бурлила, зато уж вздорному его характеру, склонности к скандалам никто бы не позавидовал. Впрочем, его задиристость и неуступчивость приводили подчас к поступкам, которые спустя два с половиной века мы склонны рассматривать как выдающиеся. При всем том быть бы ему по первоначальному замыслу священником, но в университете пришло увлечение естественными науками - зоологией, ботаникой, медициной. Вообще-то он учился в нескольких университетах и в 1734 году, успешно сдав экзамены по ботанике, получил право занять кафедру в Берлинском (но свободной не оказалось).

И он решил ехать в Россию. Именно там, в стране, при Петре уделявшей исключительное внимание наукам и разного рода нововведениям, мечтал он найти приложение своим способностям.

Нищий Стеллер с несколькими талерами в кармане отправляется в страну, которая, помимо иных соображений, манила его огромностью просторов, неисхоженностью дорог. Хотя вряд ли он даже помыслить мог, что действительность превзойдет самые смелые его мечты, что судьбой ему уготовано захватывающее и невероятное по трудностям и лишениям путешествие на край света, вплоть до самой тогда еще не открытой Северной Америки. Нет, так далеко его мечты не заходили. Тем более что пробраться в Россию даже из Германии было непросто. Брат Стеллера позже писал, что Георг, знавший медицину, устроился в Данциге на русский военный корабль с ранеными и больными и таким путем попал в Россию. Существуют и другие, все же сходные, версии.

Словом, он прибыл в Петербург, в ту пору бурно разраставшийся среди лесов и болот устья Невы. Казалось бы, трудно подыскать менее подходящее место для строительства северной столицы. Но то была не просто столица, а окно в Европу! И в кажущемся хаосе застроек уже проступал единый архитектурный облик, замысел ее первртворца поражал дерзостью и величием! Пытливый наблюдатель, Стеллер не мог не подивиться всему этому, однако не укрывались от его глаз и каторжный труд согнанного сюда подневольного люда, рваные рубища на его плечах, разор и нищета кое-как сбитого, необустроенного жилья... Что ж, отныне Стеллеру предстояло жить в этом городе, с этим народом, быть может, долгие годы - и кому ведомо, легкими ли они будут?!

Академия наук, все члены которой в то время были немцы, рекомендовала Стеллера широкообразованному, не без уклона в изящную словесность архиепископу Новгородскому Феофану Прокоповичу "для пользования больных его служителей". Это о нем в самых возвышенных выражениях писал впоследствии В.И. Майков:

Великого Петра дел. славных проповедник, Витийством Златоуст, муз чистых собеседник; Историк, богослов, мудрец Российских стран: Таков был пастырь стад словесных Феофан.

С просвещенным архиепископом Стеллер сошелся как нельзя лучше. Беседы они вели предпочтительно на латыни, что тешило душу обоим.

Здесь мы сослались на Майкова. Но Прокоповичу, "пастырю стад словесных", тоже не чуждо было стихотворчество. Вот и Стеллеру он посвятил однажды шуточный опус. Небезынтересно привести его хотя бы в свободном переложении с латыни. Итак, сострадательный Стеллер пошел куда-то раздобыть лекарств, но смерть тем временем выдула из больного слабый его дух. Вынесли тело. Предали земле... Уже и слезы у родственников высохли. Следуя обычаю, уже и наследство поделили. А в смерти бедолаги винят Стеллера - где его нелегкая носит так долго?.. Между тем тот, кто умер, почему-то все же любил его... Но вот и сам лекарь наконец! Все лица пылают гневом: непреклонная Парка, вершительница судеб человеческих, быстрее управилась, нежели он.

Но, если шутки в сторону, Стеллер как раз не терял времени даром. Кроме своих занятий ботаникой, собирания гербариев и описания растительности северо-западной части России (в тех ее пределах, какие он мог посетить), он много и жадно читал. У Прокоповича была громадная библиотека, составленная из книг на разных языках. Частично посредством чтения,частично с помощью архиепископа и членов его семьи, а также слуг Стеллер вскоре изучил русский язык. Теперь он уже свободней чувствовал себя в этой стране, мог не только наблюдать, но и расспрашивать; знание русского языка, впрочем, дало ему возможность полнее проявить и вторую сторону своей натуры, а именно пристрастие к ссорам.

Наконец Стеллер попросил своего покровителя, чтобы тот рекомендовал его на какую-либо должность, лучше всего в Академию наук. Он готов был ехать и на Камчатку - даже стремился к этому, как только узнал, что снаряжается Вторая Камчатская экспедиция.

Его приняли на должность адъюнкта натуральной истории, с тем чтобы он участвовал в Камчатской экспедиции, и вскоре он с приданными ему "живописных дел мастером", специалистом "для обыску руд", переводчиком-толмачом и служивым "для стреляния зверей и птиц" помчался через всю Сибирь вдогонку за Берингом. Эта погоня длилась три с половиной года - очень долго, дольше, чем обычно преодолевалось это расстояние людьми с каким-либо должностным весом. Но ни имени, ни чиновного веса у Стеллера не было, Властью он обладал весьма относительной, разве что мог добиться своего скандалом и силой. Да он и не стремглав спешил, а ехал, широко оглядываясь, замечая, примечая, описывая и коллекционируя, уклоняясь ради этого и от привычных столбовых путей.

Незадолго перед отъездом из Петербурга он женился на Бригитте Елене Блеклер, вдове Мессершмидта - ученого-путешественника, исследователя Сибири (нам памятен он по встрече в 1725 году в Енисейске с Берингом). Вероятно, Стеллер надеялся, что в предстоящей затяжной поездке жена будет сопровождать его как верная подруга и помогать в работе, но она посчитала для себя лучшим остаться в столице, тем более что была еще молода, имела поклонников... Вообще, надо сказать, особа сия отличалась необузданным и ветреным нравом, что в полной мере испытал на себе ее покойный муж и мог бы еще испытать, если бы дожил, сам Стеллер.

Зимой лишь песец оживляет заснеженные берега острова

Зимой 1739 года он прибыл в Енисейск, где встретился с двумя другими участниками экспедиции, немцами Герардом Миллером, положившим начало широкому описанию истории Сибири, и естествоиспытателем Иоганном Гмелином. Любопытны записки последнего, характеризующие Стеллера с очень выгодной стороны (несмотря на то, что вскоре они поссорились: Стеллер не собирался подчиняться Гмелину по службе, хотя тот был профессор и занимал более высокое положение в академии: "Я имел честь публично преподавать в Галле и Виттенберге, мои успехи в натуральной истории были испытаны и одобрены берлинским обществом. Ее императорского величества Академия наук милостиво приняла меня в таковой должности, и теперь не могу я понять, почему г. доктор Гмелин хочет меня превратить в подчиненного себе перед необразованными людьми...").

Тем не менее Гмелин, в те годы уже известный ученый-натуралист, друг Лейбница, так характеризует своего младшего коллегу: "Мы остались при прежнем нашем решении предназначить г. Стеллера к тому, чтобы он, вместе с Крашенинниковым, о прибытии которого на Камчатку мы уже получили известие, привел к окончанию полное описание этой страны. Мы очень обрадовались, что этот даровитый человек, после краткого пребывания у нас, достаточно показал, что он был в силах совершить такое великое дело и добровольно сам предложил себя к выполнению его. Если бы мне пришлось предпринять это путешествие, то, должен откровенно сознаться в том, оно обошлось бы гораздо дороже ее величеству (императрице Анне Иоанновне. - Л. П.). Для моих занятий я бы взял с собою более людей, а для них потребовал бы более продовольствия и, следовательно, значительнейших издержек на переезд. Мы могли сколько нам угодно представлять Стеллеру о всех чрезвычайных невзгодах, ожидавших его в этом путешествии, - это ему служило только большим побуждением к тому трудному предприятию, к которому совершенное им до сих пор путешествие служило только как бы подготовкою. Он вовсе не был обременен платьем. Если кто принужден возить с собою по Сибири хозяйство, то оно должно быть устроено в таких малых размерах, в каких только возможно. У него был один сосуд для питья и пива, и меда, и водки. Вина ему вовсе не требовалось. Он имел одну посудину, из которой ел и в которой готовились все его кушанья; причем он не употреблял никакого повара. Он стряпал все сам, и это опять с такими малыми затеями, что суп, зелень и говядина клались разом в один и тот же горшок и таким образом варились. В рабочей комнате Стеллер очень легко мог переносить чад стряпни. Ни парика, ни пудры он не употреблял, и всякой сапог и башмак были ему впору. При этом его нисколько не огорчали лишения в жизни; всегда он был в хорошем расположении, и чем более было вокруг него кутерьмы, тем веселее становился он... Вместе с тем мы приметили, что, несмотря на всю беспорядочность, выказываемую им в его образе жизни, он, однако, при производстве наблюдений был чрезвычайно точен и неутомим во всех своих предприятиях; так что в этом отношении у нас не было ни малейшего беспокойства. Ему было нипочем проголодать целый день без еды и питья, когда он мог совершить что-нибудь на пользу науки..."

Забавны у них щенки. И нахальны!

Несколько месяцев Стеллер жил в Иркутске, прилежно занимаясь ботаническими наблюдениями и описаниями. Отсюда он совершил поездку в Баргузинский острог все с той же целью научных изысканий, а потом в Селенгинск и Кяхту, чтобы приобрести "китайской бумаги для вкладывания трав, которой бы достало до тех пор, как долго Камчатская экспедиция продлится".

В течение следующего 1740 года он преодолел где санным путем по Лене, где верхом на оленях, с одним только проводником, огромный перегон Иркутск - Якутск - Охотск. Нигде он не задерживался, спеша попасть в Охотск до осени. Ему повезло, и в Охотске он сразу же сел на корабль с грузом на Камчатку.

Стеллер и Беринг не понравились друг другу - и стычки между ними продолжались во все время плавания на пакетботе "Св. Петр". Стеллер сразу же пожаловался в сенат: "Во всем принят не так, как по моему характеру принять надлежало, но яко простой солдат и за подлого от него, Беринга, и от прочих трактован был, и ни к какому совету я им, Берингом, призывай не был".

Он жалуется не только на Беринга, но и на его окружение, состоящее из морских офицеров. Вероятно, при всей подозрительности Стеллера, это были небезосновательные жалобы. Морские офицеры не очень-то щадили самолюбие приставленных к ним для участия в плавании ученых. Известно, что так называемый астроном Людвиг де ла Кройер больше всех страдал от насмешек и унижений, причиняемых этими господами. Но Людвигу де ла Кройеру хотя бы по заслугам: он "отличился" в Сибири лихоимством, запрещенной торговлей мягкой рухлядью, да и вообще был законченный бездельник. Впрочем, были и другие причины, заставившие президента Академии наук Шумахера написать де ла Кройеру очень злое письмо: "Милостивый государь. Мне досадно входить в такое неприятное дело, которое вы себе навязали (речь идет о незаконной торговле.- Л. П.). Если бы вы заботились с большим усердием о ваших академических занятиях, то, может быть, теперь не имели бы неудовольствия быть в раздоре с людьми, которые в состоянии вам повредить. Берегитесь, милостивый государь, чтобы и Академия не начала против вас судебного преследования, потому что вы пренебрегаете ею. Позволительно ли это не писать в Академию в продолжении шести лет? Где ваши наблюдения? Поверьте, что сумеют заставить вас дать отчет в ваших работах. Впрочем, с особенным уважением остаюсь и пр.".

Позирует...

Письмо это характерно как пример того, что далеко не все члены и должностные лица Российской Академии наук, состоящей сплошь из иностранцев (еще до прихода в академию М. В. Ломоносова), ревностно относились к исполнению служебных обязанностей, да и у самого Шумахера рыльце было в пушку. Хватало среди них и бездарностей, особенно заметных в свете звезд такой величины, как великий математик Леонард Эйлер, служивший тогда русской науке. Письмо Шумахера не дошло по назначению: адресат, не перенеся тяжких условий плавания на пакетботе "Св. Павел", заболел цингой и умер как раз в день возвращения первооткрывателей в родную Петропавловскую гавань. Де ла Кройера похоронили с почестями (которых, правда, он не заслужил), и одно время могила его находилась рядом с могилой сподвижника Джеймса Кука - капитана Клерка.

Не лучше де ла Кройера выглядел в Камчатской экспедиции академик по кафедре истории и древностей Иоганн Эбергардт Фишер. Этот отправился в Сибирь капитально, с женой и малолетними детьми. В науке его имя не то чтобы неизвестно (наоборот, есть и заслуги, его перу принадлежит изданная в 1774 году "Сибирская история"), а как-то не звучит, что ли. Не блещет. Зато жестокостями и сумасбродством своим он в Сибири прославился. Был случай в ряду многих других, не менее поразительных, когда Фишер на одном перегоне отказался ехать верхом на лошади, а вместо этого повелел сделать нечто вроде колыбели и в ней себя везти. "И приказал, - свидетельствует очевидец, - кроме проводников, из служивых по человеку по сторонам итить пешком и качку его со сторон держать, чтобы не качало; а трость свою с костылем велел напереди себя нести таким образом, яко как перед архиереем носят. А понеже как известно здесь всем, что оная дорога находится в великих грязях, не токмо чтоб качку держать, но насилу с великою нуждою и сами пешком пройтить могут, и зато бьет палкою по чем ни попало, а выехавши из грязи, стегает и батожьем немилостиво".

Бескорыстие в обиходной жизни и увлеченность наукой Георга Стеллера кажутся оттого еще более поразительными.

Итак, Стеллер, пока шла подготовка к плаванию, зазимовал на Камчатке. Любитель выпить (многие современники ставят это ему в вину), он, однако, за рюмкой не забывал дела. Дело у него было превыше всего. Он присматривался к быту камчадалов, расспрашивал у них о свойствах местных растений, постигал нехитрые приемы врачевания - то, что у нас принято сейчас называть народной медициной. (Насколько мне известно, при содействии историка Б. П. Полевого наконец опубликована рукопись Стеллера о народной медицине Сибири.) Видеть неподалеку вулкан, хотя бы Авачинский, и не попытаться заглянуть в его громыхающий зловонный кратер - нет, это было не в правилах дотошного натуралиста. Этнография была ему столь же близка, сколь и ботаника, но тогда он еще не имел достаточно времени, чтобы заниматься ею.

В июне 1741 года пакетботы "Св. Петр" и "Св. Павел", ведомые Берингом и Чириковым, вышли наконец из петропавловской гавани. Удача, как мы знаем, не сопутствовала им с самого начала. Однако же через полтора месяца люди пакетбота "Св. Петр" наконец увидели землю - это была Америка. Возбуждение охватило всех, без различия чинов, один только Беринг не радовался. Пожалуй, он имел к этому некоторые основания: подступала зима, а у экспедиции не было достаточно провианта, судно было потрепано штормами; да и как далеко плыть домой или, вернее, сколь долго плыть, никто не знал.

Беринг распорядился послать бот с корабельным мастером Софроном Хитрово "для сыскания гавани", на другом боте была снаряжена команда за водой. С этими людьми хотел сойти на берег и Стеллер. Однако Беринг не изъявил желания ступить на американскую землю и не разрешил этого натуралисту. Стеллера ужаснуло его решение. Он разругался с Берингом пуще прежнего, были сказаны жестокие, но справедливые слова, были приведены доводы, что нелепо и дико столько перенести, готовить такую экспедицию, наконец проплыть бушующим морем, ежедневно рискуя жизнью,- и все того только ради, чтобы увидеть издали чужой берег и нанести его на карту. Как будто для того пришли в Америку, возмущался Стеллер, чтобы набрать в ней воды и уйти обратно!

Беринг был бессмысленно непреклонен. Тогда Стеллер заявил, что поедет на берег один и ему не нужна никакая охрана. Он кликнул верного ему казака Фому Лепехина и стал готовить к спуску на воду небольшую шлюпку. Беринг наконец уступил, тем более что просьбу натуралиста - редкий случай! - поддержали офицеры.

И выглядело все это, по свидетельству Стеллера, довольно-таки нелепо: "...с великим негодованием и вредительными словами меня с судна спустили... не учиня никакого вспоможения, с одним команды моей служивым, к великой беде и смерти подвергнул; но как жестокими поступками и страхом ничего сделать не мог, претворивши все в дружбу, приказал: как я на берег выеду, в трубы трубить, думая, что я того рассудить не могу и что бесчестие за знак чести приму".

Это, собственно, не была материковая земля, а всего лишь остров (Каяк, как выяснилось позднее). Но отсюда хорошо просматривался и большой берег, четко вырисовывалась на нем снеговая вершина, которой дали имя Св. Ильи (так называется она и поныне). Гора эта очень высока - одна из самых высоких в Северной Америке (5489 метров).

Дотошного натуралиста Стеллера все интересовало на острове: и песцы и котиковые лежбища, увиденные им впервые

Шесть часов пробыл Стеллер па берегу густо заросшего лесом острова. За эти шесть часов он успел сделать неимоверно много - заметил и описал сто шестьдесят три вида растений, неизвестную ранее орнитологам птицу (Стеллерова хохлатая сойка), наткнулся на недавнюю стоянку индейцев (они, правда, успели убежать), потом, в лесу, еще на одну... Стеллеру и его спутнику попало в руки их нехитрое имущество вроде корыта с полувареным мясом, примитивного огнива, состоящего из дощечки и палочки к ней, связки веревок из морской травы, лукошек из коры, наполненных копченой рыбой, и т. д., вплоть до деревянных стрел с медными наконечниками. Это дало ему возможность выдвинуть впоследствии гипотезу о схожести, если не прямом родстве, туземцев острова с коренными жителями Камчатки.

Отослав Лепехина с частью находок к боту, Стеллер бесстрашно продолжал свое путешествие по незнакомой земле в полном одиночестве, рискуя наткнуться на туземцев. А встреча эта могла иметь самые неожиданные последствия.

Ведь в этих же приблизительно краях, чуть ли не день в день, пропали бесследно люди Чирикова, посланные в разведку на незнакомый берег. Вскоре был спущен ещеодин бот, но и с его людьми повторилась та же история. Ученые и ныне теряются в догадках, что же могло с ними приключиться, какова их судьба: истреблены ли они до единого индейцами, остались ли в живых... и, может, даже дали потомство от связей с индеанками... Отсюда и легенды о неких высоких светловолосых аборигенах, которых якобы встречали в дебрях аляскинского прибрежья. И никаких достоверных фактов либо находок, могущих пролить дополнительный свет на эту давнюю загадку!

И лежбища сивучей, которых он назвал морскими львами

За несколько часов Стеллер один сделал куда больше, чем иная экспедиция за много месяцев. Впоследствии Стеллером была написана работа, названная "Описание растений, собранных за шесть часов в Америке". Причем указал он эту подробность в названии - "за шесть часов" - не без горечи и издевки.

Не исключено, что где-то в глубине души Беринг мог уважать навязанного ему в относительное подчинение натуралиста. Скажем больше: он, в общем-то, сам предложил Стеллеру принять участие в плавании, мог ведь и оставить на Камчатке. Так что Беринг, безусловно, ценил его неистовую работоспособность и одержимость. Как бы то ни было, когда Стеллер возвратился, капитан-командор приказал дать ему чашку шоколада - пусть-де восстановит силы, вполне заслужил...

По воле ветров пакетбот то и дело менял курс. Наткнулись на острова - здесь пал первой жертвой цинги матрос Никита Шумагин - и их назвали Шумагинскими. Побывав на одном из них (в архипелаге стояли шесть дней, набирая воду), Стеллер указал на то, что здесь можно нарвать щавеля, ложечной травы, горечавки, других противоцинготных растений, и попросил в помощь матроса. Однако господа офицеры отнеслись пренебрежительно к предложению натуралиста - как тут не признать, что в этом не касающемся непосредственно морской практики случае они продемонстрировали полное невежество! А ведь употреблением в пищу зелени можно было предотвратить страшную болезнь, позже пробившую зияющую брешь в команде пакетбота!

Повстречались и с людьми. Они подъехали на своих байдарках, сделанных из костей и ребер морских животных, обтянутых их же шкурами, и позвали нежданных гостей на берег. В проколах ноздрей у них торчали тюленьи клычки, а то и просто пучки травы.

В большую шлюпку сели Стеллер (на сей раз никто ему возражать не посмел) ,Вак-сель, толмач и несколько вооруженных нижних чинов. Но пристать к берегу из-за сильного прибоя Ваксель не решился. Тогда он приказал двум казакам и переводчику-чукче раздеться и идти туда вброд.

Однако же островитяне продолжали звать и остальных. Стеллер и Ваксель только руками разводили - не можем, мол... Наконец островитянин посмелей взял свою байдарку, поднял ее одной рукой, спустил на воду и решительно поплыл навстречу.

Вот тут-то намечавшуюся идиллию, сам того не ведая, Нарушил Ваксель: он поднес гостю чарку водки! Туземец хлебнул, закричал дурным голосом и переполошил на берегу всех своих сородичей.

"Чтобы загладить первое неприятное впечатление, - пишет Стеллер,- ему дали, вопреки моему совету, раскуренную трубку, которую он, правда, взял, но все же уплыл недовольный. Так поступил бы самый умный европеец, если бы его угостили супом из мухоморов или ухой из тухлой рыбы с ивовой корой, что является для камчадала лакомством".

Тем из команды, кто оказался на берегу, пришлось уходить, опасаясь худшего. Чукчу туземцы не отпускали, приняв по внешности почти за своего, и для их острастки был дан залп из мушкетов. Грохот выстрелов произвел на них такое же воздействие, как на их беднягу сородича глоток водки. Они даже не закричали. Они пали ниц. В одночасье алеутам была продемонстрирована злая сила таких далеко не лучших порождений цивилизации, как водка и огнестрельное оружие.

Возможно, и впрямь разумнее было бы остаться зимовать на американском берегу - были же там индейцы, и при умелом подходе к ним они поделились бы припасами, не дали бы умереть с голоду, тем более что команда имела оружие и, во всяком случае, обеспечила бы себя мясом. Или на островах Шумагинских. Ведь, как известно, алеуты ("американцы") посчитали пришельцев за существа неземного происхождения, в ранге божеств, и соответственно потом вели себя... приносили дары, атрибуты своих верований и т. п.

Так или иначе, только благодаря исключительно счастливой случайности пакетбот "Св. Петр" избежал катастрофического столкновения с рифами, окружавшими внезапно замаячившую на горизонте землю - остров, впоследствии названный именем Беринга.

Стеллер и здесь, в очень бедственном положении, был неутомим. Без устали ходил по острову, хотя, как ни странно, ни разу не наткнулся на самое большое озеро Сарайное (считал наиболее крупным Гаванское, что неподалеку от нынешнего села). Описал до 220 видов цветковых растений, тогда как современные ботаники насчитывают здесь всего лишь 205 видов. Это подтверждает кропотливость изысканий и острую наблюдательность ученого. Правда, в 1966 году доктор биологических наук Р. Л. Берг обнаружила здесь еще несколько растений, не отмеченных в предыдущих каталогах, в том числе орхидею Стеллера.

И до открытия островов русским были известны морские котики. Стеллер описал их, да и каланов тоже, хотя впервые каланов наблюдал у берегов Калифорнии мексиканский священник Таравал, впрочем, опоздавший с опубликованием своего сообщения на несколько лет.

Стеллер впервые описал сивучей, дав им название морских львов. Он проводил целые дни в наблюдениях за ними, и звери настолько к нему привыкли, что даже заглядывали в палатку.

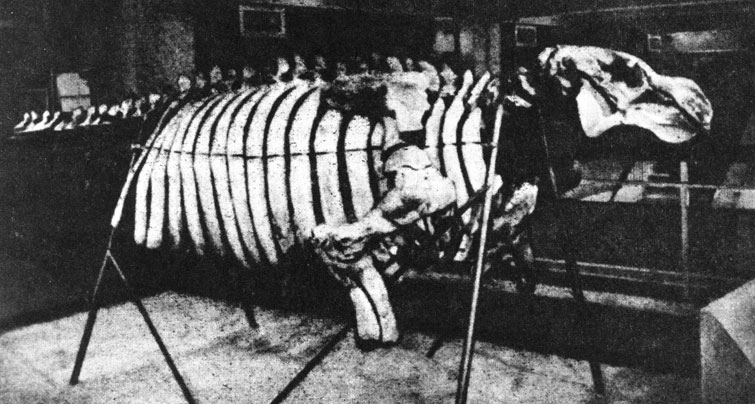

По праву бесценным считается его описание знаменитой морской коровы-канустницы, давным-давно исчезнувшей. Характерна она тем, что обитала в ту пору только в одной точке земного шара - именно на Командорских островах. И хотя это описание является наиболее подробным и полным, сам натуралист остался не вполне им доволен*.

* ("...Виной тому была отчасти погода, которая, когда я начал наблюдения, была большей частью дождливая и холодная,- писал он, - отчасти же то, что я работал под открытым небом и не мог уйти от приливов и укрыться от огромных стай песцов, которые все разрывали и тащили из-под рук. Когда я рассматривал животных, они успевали украсть бумагу, книги, чернильницу, а пока я писал, они набрасывались на животное. Мешали также огромные размеры и большой вес животного. Я должен был быть и наблюдателем и рабочим. Остальные беспокоились только о постройке корабля и о спасении из этого места". )

Он обратил внимание и на то, что морскую корову, животное травоядное - питалась она только водорослями,- пассивное, старающееся держаться близко к берегу, можно приручить ("от чрезвычайной глупости и жадности к еде это животное уже от природы ручное ").

Первые промышленники уничтожили морскую корову за каких-нибудь 27 - 28 лет - питательный жир, очень вкусное мясо и притом полная беззащитность громадного зверя! Стеллер пишет, что эти звери подходили к берегу совсем близко и он мог даже иногда гладить их рукой по спине. Если же причинять им боль, то они всего лишь отплывают от берега немного дальше, "однако скоро это забывают и приближаются снова". Бывали случаи, когда корова, уснув, не успевала уходить вместе с начавшимся отливом и "обсыхала" на рифах, так что, если есть желание, подходи и коли. Что же, и кололи длинными такими пиками - "поколюгами", сделанными из шпажных полос. А то били дубинками и топорами.

Или когда она, раненная, старалась уплыть, "не отдалялся берегу и не весьма быстра в ходе своем", ее преследовали на байдаре и кололи "носками железными" на шестах. К носку привязывали веревку и, вонзив его в тело зверя, "держа за ту веревку, гонятся" как на буксире "и тако покуда не уснет... а как уснет (то есть проще, погибнет. - Л. П.), то притягивают к берегу".

Охота, как видим, сложностей никаких не представляла, опасности тем более. Все эти описания я читаю сейчас с чувством душевной боли и недоумения. Разумеется, я понимаю, что мореходам крайне нужно было мясо. Однако существовали и помимо морской коровы звери - хотя бы сивучи, тюлени, наконец, скалы были усыпаны птицами... нет-нет - мореходам нужно было вкусное и нежное мясо да чтобы сразу навалом, чтобы лишний раз не утруждаться охотой. Да что с них возьмешь, темные необразованные люди, в биоценозах не разбирались. Но вот два века спустя некий ученый без дрожи душевной во всеуслышание заявляет, - нет, мол, никакой трагедии для человечества в том, что исчезла морская корова или какая-нибудь зебра квагги. Мол, проживем. Трагедии, может быть, и нет, хотя трудно пока сказать. Известно другое: все большая ориентация пищевой индустрии на океан, способный в будущем прокормить миллиарды людей. А что, если бы морская корова смогла стать первым из морских млекопитающих домашним животным? Однако что гадать - ее уже нет.

Стеллеру принадлежит гипотеза о родстве индейцев-тлинкитов с камчадалами.

Он в числе первых побывал на острове Каяке, с которого уже хорошо была видна Северная Америка; в числе первых высадился на остров, ныне входящий в группу Шума-гинских, и общался с алеутами.

Наконец Стеллер был первый, кто вступил на командорскую землю.

Это главные вехи его деятельности во Второй Камчатской экспедиции, но экспедиция фактически продолжалась, и, возвратясь на Камчатку, Стеллер жадно занимается любимой ботаникой, да и не только ею. Дома он сидел редко. То охота, то собирание трав, то изучение камчатского животного мира, птиц и рыб отнимали все его время. Занесло его, между прочим, в мае 1743 года и на Курильские острова - понадобилось более точно зарисовать морского бобра. Часто ездил по камчатским острогам, но чаще ходил пешком, присматриваясь к быту камчадалов и окружающей их природе.

Стеллер едва не погиб во время восхождения на один из вулканов, чудом спасся он и в конце зимы 1743 года, когда рискнул поехать на собаках к острову Карага, отстоящему от камчатского берега километрах в тридцати. Нарта провалилась, и он добирался на сушу, прыгая со льдины на льдину.

Между тем, следуя логике своего характера, был он на Камчатке жителем далеко не мирным. И вскоре нажил себе врага, ставшего косвенным виновником его смерти. То был мичман Хметевский - надо сказать, человек тоже не без заслуг, способный тогдашний гидрограф. Однажды в Большерецк были присланы под конвоем 17 камчадалов, обвиняемых в "бунте". Видимо, на месте не было другого начальства, чтобы провести расследование, и взялся за него сам Стеллер. Он пришел к выводу, что камчадалы ни в чем не повинны, и своей властью освободил их.

Вот тогда-то Хметевский и настрочил на него кляузу в Петербург.

Наконец Стеллер решил, что пора приводить в порядок собранные коллекции, систематизировать наблюдения и добиваться публикации каталогов и научных трудов в столице. С этой целью он отправился на шхерботе "Елисавет" в Охотск с весьма обременительным грузом: у него набралось шестнадцать ящиков "с разными натуральными вещами". Это было в августе 1744 года. А летом 1745 года Стеллер достиг Иркутска, где его ждало распоряжение сената об аресте: на допросе он отвечал, что камчадалов действительно выпустил, все равно их некому было в Большерецке караулить и нечем кормить из-за плохого хода рыбы в том году. Притом же многие и вовсе были закрыты на замок напрасно, так как русскому правительству вреда не чинили.

Стеллер впервые описал морскую корову, ныне истребленную. Осталось только несколько скелетов

Иркутская канцелярия нашла, что "виновности Стеллеровой не признавается" (и он потихоньку поехал дальше), но послала о том донесение сенату лишь спустя месяц, если не позже. Гораздо раньше в сенат поступило известие Сибирского приказа, что Стеллер как ни в чем не бывало проехал через Верхотурье. Летом 1746 года сенат распорядился выслать ему навстречу нарочного и везти обратно в Иркутск для производства следствия (которое уже было произведено). Огромные пространства России, обусловившие такую путаницу с казенной почтой, сыграли роковую для Стеллера роль.

Лето 1746 года он провел в Пермском крае - занимался, как всегда, ботаническими исследованиями. Дом заводчика Демидова близ Соликамска гостеприимно раскрыл перед ним двери - здесь в саду, любовно ухоженном, Стеллер присматривал за своими растениями, высаженными в почву.

Там и настиг его нарочный сената. Что было делать? Пришлось возвращаться в Иркутск.

18 августа он написал последнее письмо в Академию наук. В нем каждая строчка дышит горечью и опасениями за судьбу всего, что им собрано и касается "до пользы наук".

"...Я больше 2000 верст сего лета переездил на своем коште для исследования в надежде, что оное милостиво примет императорская Академия, а теперь еду в одном кафтане всего с шестьюдесятью рублями в Иркутск в такое время, когда я за три дня как приехал домой измученный и усталый и хотел приводить в порядок собранные мною предметы и свои мысли.

...Определенный ко мне в дороге пристав не позволяет мне... пространного рапорта послать; но я сей возвратный путь в Сибирь намерен в пользу употребить и подлинно еще много в Сибири забыл, что на сем пути паки исправить могу".

До Иркутска Стеллер все же не доехал: его настиг еще один курьер - на этот раз с указом об освобождении из-под стражи. Но, пожалуй, было уже поздно: могучее здоровье Стеллера резко сдало, к тому же он заболел "горячкой" и 12 ноября 1746 года скончался в Тюмени.

В одной из книг мне повстречалось странное, едва ли нужное противопоставление Беринга Стеллеру как человека долга, человека государственного, понимающего "значение своей деятельности для русского государства",- безродному авантюристу, готовому "служить любой стране и любой власти"; только-де "искренняя и самоотверженная преданность науке скрашивала его абсолютную беспринципность". Стеллер едва ли был представителем безродных авантюристов, готовых служить кому попало. Известно, что он верой и правдой служил русской науке, причем, как видно из приведенных здесь свидетельств очевидцев и его личных писем, не преследуя никакой решительно корысти.

Ему небезразличны были судьбы России, он с пониманием и сочувствием относился к нуждам коренных жителей ее окраин. Доказательств тому сколько угодно. Не он ли послал еще в апреле 1741 года в сенат "покорнейшее доношение" о беззакониях и насилиях, чинимых местными правителями над камчатским населением*? Не он ли предлагал меры для искоренения этих беззаконий, пусть, на наш взгляд, и наивные? Не он ли на свой страх и риск выпустил из-под стражи бедных камчадалов? Не он ли, наконец, обращался в синод с предложением об устройстве школ на Камчатке? Но не синод открыл первую на Камчатке школу в Большерецке - нет, это сделал именно Стеллер, причем полностью содержал ее на свои небогатые средства! "Обучать казачьих и иноземческих детей русской грамоте" он пригласил некоего Гуляева, отбывавшего здесь ссылку, но, вероятно, преподавал в этой школе и сам.

* ("А никто никогда не повредил так Камчатку, как жители города Якуцка, в прикащики или в ясашные зборщики сюды присылыванные", они-де "ничего иного не делают, разве чтоб собрать им в 2 года столько, сколько б им и их детям на несколько лет довольно было". )

Дров было мало, таскали стволы и пни, выброшенные морем

Ну никак не вяжутся все эти поступки Стеллера с тем, что мы обычно понимаем под абсолютной беспринципностью!

Л. С. Берг, автор знаменитого исследования "Открытие Камчатки и экспедиции Беринга", тоже склонен иной раз упрекать Стеллера, который, по его мнению, "был первоклассным натуралистом, но совершенно аморальным человеком". И сплошь все крайности какие-то: "абсолютно беспринципный", "совершенно аморальный"... Зверей-де мучил. Что греха таить, возможно, и мучил. Песцы, скажем, на командорском берегу житья не давали изможденным от болезней и невзгод людям. У мертвых выедали куски мяса, горазды были грызть и сонного, цапнуть его за нос. Растаскивали одежду, шапки, рукавицы, необходимейшие в быту мелкие вещи, с каждым днем все более наглея. Вот и вызвали ответную жестокость "служивых", наивно рассчитывавших припугнуть тем самым других зверьков. Обо всем этом рассказал подробно и красочно Стеллер, дав повод позднейшим моралистам нет-нет да и бросить на него тень. Упуская из виду, что времечко было - середина XVIII века! Тогда никому и в голову не приходило дискутировать на тему о том, допустимо ли с точки зрения нравственности и морали ставить опыты над кроликами или мышами. А сейчас дискутируют, чем признается сам факт, что подопытных зверюшек мучают и поныне.

Возвращаясь к Стеллеру, отметим объективности ради, что он все же не скупился на ласку для зверей - все зависело от обстоятельств. В путешествии из Иркутска в Баргузине к по горы, например, следом за ним бежал его питомец, - молодой ручной олень.

О жизни Стеллера мы знаем далеко не все. Тем досадней, что некоторые его произведения до сих пор не переведены на русский язык. В 1936 году издана обстоятельная биография Стеллера, принадлежащая перу профессора Стейнегера (тоже не переведенная). Она представляет интерес, тем более что Стейнегер сам работал на Командорах и в полной мере проникся духом их первооткрывателей.

И все же не обойтись без упрека автору. Относясь к Стеллеру с большой симпатией, он в чем-то и принизил его, отчасти ошибочно исходя из неуживчивого характера свое го героя, из того, к а к якобы тот должен был поступать в тех или иных обстоятельствах, отчасти же следуя избитой литературной схеме. Короче, он попытался доказать, что Стеллер был в неприязненных отношениях с подчиненным ему студентом Крашении пиковым, видя в нем конкурента, и при случае отправил его вовсе с Камчатки.

На самом деле в их отношениях не было и тени подобного, хотя Крашенинников действительно уехал но экспедиционной необходимости в Иркутск (но, выполнив поручение, должен был возвратиться). Стеллеру не была свойственна тупая мелочность либо зависть, как ученый он знал себе цену.

На Камчатке ему помогал еще и студент Горланов. Молодые эти люди подлинно бедствовали. И посмотрите, что говорит о них Стеллер в "покорнейшем прошении", адресованном сенату: "А студенты... о которых особливом прилежании представить можно... Степан Крашенинников и Алексей Горланов... из определенного им жалованья ста рублев провианту купить и лошадей нанять не могли б, ежели б оным я помощи не учинил и моих собственных денег взаймы не дал, которых и доныне от них еще не получил..."

Стеллер не только хлопочет перед сенатом об увеличении им жалованья, но, как видим. подчеркивает их "особливое прилежание", воздает должное за труды великие и добросовестность в изысканиях.

Не забудем и о том, что славе переведенного на многие языки "Описания земли Камчатки" Крашенинникова немало способствовали наблюдения и выводы Стеллера*, включенные в книгу со ссылками на него. Вряд ли можно сейчас расчленить и противопоставить эти два имени, когда мы говорим об исследованиях на Камчатке в нору Второй экспедиции Беринга.

* (Кстати сказать, и книга Стеллера называется почти так же: "Описание земли Камчатской". Впервые она была издана лишь через 28 лет после его смерти, в 1774 году, во Франкфурте-на-Майне. )

Возвращаясь еще раз к Стейнегеру, скажем, что им впервые описаны киты: командорский ремнезуб и берардиус, много сил отдано изучению биологии морских котиков. Он приезжал на Командоры неоднократно на протяжении сорока лет (последний раз - летом 1922 года). Тогда как самая высокая вершина острова Беринга названа Стеллеровой, самая высокая вершина Медного носит имя Стейнегера. Можно с уверенностью сказать, что он продолжал дело своего знаменитого предшественника на островах тоже "с крайним разумением".

Ваксель

Ваксель, выходец из Швеции, поступил на русскую службу в 1726 году. Во Вторую Камчатскую экспедицию был зачислен по собственному желанию, в звании лейтенанта флота. Беринг взял его на пакетбот "Св. Петр" старшим офицером и, как показали дальнейшие события, в своем выборе не ошибся. Возвращаясь от берегов Америки, Ваксель фактически один командовал пакетботом, так как заболевший цингой капитан-командор почти не выходил из каюты. Вакселя отличали как решительность характера, так и безусловная продуманность всех его поступков. Он умел ладить и с нижними чинами, и с равными себе... Не ладил он только со Стеллером, но нам уже известно, что Стеллеру трудно было угодить. Впрочем, косо смотрел и на Овцына, точнее, ревниво смотрел...

Зато водопадов, речек и ручьев не счесть

В Петербург Свен Ваксель смог возвратиться только в 1749 году, то есть он единственный находился во Второй Камчатской экспедиции с самого начала до завершения ее работ.

Впоследствии его повышали в званиях. Командовал разными кораблями.

Лет пятнадцать после того как завершилась деятельность экспедиции, Ваксель, основываясь частью на личных впечатлениях, а частью на записях в судовом журнале его товарища, корабельных дел мастера Софрона Хитрово, не пренебрегая и неопубликованными материалами Стеллера, написал книгу о плавании к берегам Америки. Именно она да еще книги Стеллера на немецком языке, а на русском - "Из Камчатки в Америку", являются свидетельствами очевидцев и участников плавания и потому имеют научное значение, которое трудно переоценить. Правда, в силу того, что Ваксель писал свою книгу как бы уже с некоторого расстояния, он кое-что в ней пересмотрел соответственно воззрениям, какие установились в науке на Вторую Камчатскую экспедицию в более позднее время, а кое-что, в личных интересах, приукрасил. Несмотря на это, книга, повторяю, является важным документом. Интересна и ее судьба. В свое время она не издавалась, хотя и была известна в какой-то мере современникам в рукописи. Сведениями из нее пользовался Миллер в своем "Описании морских путешествий но Ледовитому и Восточному морю с российской стороны учиненных". Потом она затерялась то ли в архивах, то ли на полках частных библиотек. Неожиданно о ней сообщил ученый хранитель Зоологического музея при Академии наук Е. Бюхнер в статье о морской корове. Рукопись была им обнаружена в 1891 году в царскосельском отделении личной библиотеки царя... В годы революции ее считали утерянной, но в 1922 году рукописью пользовался, работая над книгой об открытии Камчатки и экспедициях Беринга, Л. С. Берг. Скорее всего он брал ее у кого-нибудь из частных лиц. И только в 1938 году в газетах появилось сообщение о том, что рукопись продается в одном из букинистических магазинов. Вскоре она стала достоянием Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. В 1940 году этот труд Вакселя наконец-то увидел свет и с тех пор не переиздавался*.

* (Приобрести эту книгу я мечтал давно, еще с первого приезда на Командоры, но при весьма скромном ее тираже и давности издания оставалось только надеяться на счастливый случай. И мне повезло. В Москве придя однажды в маленький букинистический магазин, что в Столешниковом переулке, я с ходу, ни минуты не раздумывая, купил несколько книг по истории освоения северо-востока и в их числе довольно дорогой толстый фолиант Слюнина "Охотско-Камчатский край" в солидной старинной коже (то-то я впоследствии удивился, узрев наклеечку, свидетельствующую о принадлежности книги библиотеке мецената-миллионера, организатора научных экспедиций на Камчатку, небезызвестного Ф. Рябушинского!).

Поняв, что перед ним не случайный покупатель, продавец молча водрузил передо мной кипу книг, ранее обретавшихся за прилавком. Я невольно вздрогнул, увидев в этой кипе совершенно новенькую, никем, вероятно, не читанную, строго, со вкусом оформленную книгу Вакселя.)

Ваксель брал в экспедицию своего сына Лоренца, чтобы с малых лет приучать его к морю, знакомить с искусством кораблевождения. Жаль только, что впечатления и бесхитростные переживания мальчика не использованы ни отцом в его книге, ни кем-либо из других участников плавания на "Св. Петре". Свидетельства мальчика об этом плавании представляли бы для исследователя несомненный психологический интерес и тем более были бы неоценимы для писателя-беллетриста. Только однажды, говоря о том, как мало осталось у них на острове муки и с каким трудом они пекли из нее необыкновенно вкусные лепешки, Ваксель упоминает о сыне: "Мне в особенности приходилось тяжело, так как со мной был мой родной сын, мальчик двенадцати лет Лоренц Ваксель. Ему, конечно, хотелось съедать такую же долю, как и мне; и мы с ним договорились, что тому из нас, кто за обедом получил три ложки этого теста, вечером доставалось всего две ложки".

(Как и рассчитывал отец, Лоренц связал впоследствии свою судьбу с морем. В чине капитана генерал-майорского ранга он незадолго до кончины был главным командиром Архангельского порта.)

К моменту высадки на остров все командиры, которым привычно было бы управлять работами по разгрузке пакетбота и устройству на берегу, оказались безнадежно больными. Ни Ваксель, ни корабельных дел мастер (а к концу своей жизни контр-адмирал) Софрон Хитрово, не говоря уже о Беринге, ходить не могли.

Здоров был едва ли не один Стеллер, который с утра волей-неволей взял всю распорядительную власть в свои руки. Впрочем, выражалось это в том, что он работал, не разгибая спины, с несколькими матросами, которые еще могли ходить. Уже было примерно ясно, что земля эта вовсе не Камчатка и вряд ли она обитаема. А раз так, то оставалось только принять это как непреложность и соответственно устраивать свою дальнейшую здесь жизнь. Устраивать прежде всего с таким расчетом, чтобы кое-как перезимовать зиму - не очень морозную, но вьюжную и долгую.

"Хотя в то время я лежал совершенно обессиленный от болезни, - пишет Ваксель, - мне все же пришлось приняться за дело. Я решил руководить командой по возможности кротко и мягко, поскольку жесткость и строгость были бы при таких обстоятельствах совсем неуместными и не привели бы ни к каким результатам".

Суровые условия жизни на необитаемой земле и предшествующие этому бедствия почти начисто стерли сословные различия. Потому-то "и афицеры и господа, лишь бы на ногах шатались, также по дрова и на промысел для пищи туда же бродили и лямкою на себе таскали". И еще рады были, когда матросы принимали их в свою артель, приглашали к котлу...

Наконец первого декабря послан был Берингом к югу матрос Анчугов с двумя спутниками "для уведомления и осмотру сей земли, на которой обретаемся". Ходили служивые что-то долгонько (наверно, едва ноги передвигали да и в лагерь возвращаться особенно не стремились, ничего хорошего их там не ждало) и появились чуть ли не месяц спустя, как отметил в шканечном журнале Хитрово, "без всякого о земле известия". Лишь посланный в середине марта для обстоятельной разведки боцманмат Алексей Иванов "обошел кругом последний северный мыс на западную сторону и видел, что здешняя земля подлинной остров".

К тому времени все, кто остался в живых, уже немного оправились от болезни. На первых порах выручало свежее мясо куропаток*. Тогда их было на острове фантастически много. За час - причем в одном месте, в долине либо на склоне сопки - били по восемьдесят птиц! Очень поздно люди экспедиции положились на знания Стеллера. Ваксель (отнюдь не друг натуралиста, хотя в своей книге задним числом старается выглядеть объективным и кое-где даже приукрашивает их взаимные отношения) охотно признает, что тот своим знанием трав и их целебных свойств оказал команде большую услугу. "Могу с полной достоверностью засвидетельствовать, - подчеркивает он,- что ни один из нас не вошел в полную силу, пока не стал получать в пищу зелень, травы и коренья".

* (В книге "Лососи, бобры, каланы" известный исследователь морской фауны Жак Ив Кусто утверждает, что беринговцы "выжили во льдах и буранах только благодаря калану - мясо его шло им в пищу, а шкурой они укрывали тело".

Беринговцы, конечно, ели мясо каланов (а сразу но высадке и довольно отвратное мясо песцов), но выжили они вовсе не только благодаря калану.)

После сообщения боцманмата Иванова тоска, овладевшая всеми в лагере (исключая разве Стеллера), сменилась непривычным возбуждением. По крайней мере внесена ясность: остров так остров. Наверное, где-то поблизости Камчатка. В погожие дни с высоких сопок можно было увидеть на западе смутно голубеющую землю, точнее говоря, мираж над ней.

Пошли споры-разговоры, каким образом туда добраться: ведь пакетбот был выброшен на берег в совершенно непригодном для плавания виде - у него был проломлен борт. Кто предлагал построить плот с парусом, кто - большую лодку единственно для того, чтобы два-три посланца бедствующей экспедиции дали о ней весть. Но илот могло носить по морю очень долго и вообще занести не туда, куда следовало, лодка же всех не заберет. Нет, такой план, хотя и легковыполнимый, поскольку лодку можно было построить скорее, мало кого удовлетворял. В конце концов Ваксель и Хитрово предложили построить... корабль! Вот уж корабль действительно всех заберет. И даже если земля, которая (якобы) видна в ясную погоду, окажется не Камчаткой, с кораблем это разочарование можно будет перенести спокойней.

Предложение Вакселя показалось сначала абсурдным. Из чего строить корабль? Из остатков пакетбота и наносного леса. Кто будет строить, надо же знать ремесло судостроения, худо-бедно понимать в плотницком деле? В плотницком деле оказался сведущ Савва Стародубцев. Лишь бы правильные были чертежи, заявил Стародубцев, а уж он не оплошает. (Ваксель впоследствии воздал ему должное, признав, что едва ли справился бы с делом без его помощи. И представил по возвращении к награде. Енисейская канцелярия пожаловала недавнего матроса-плотника званием сына боярского: это было производство в сибирские дворяне.)

Словом, с превеликими заботами и напряжением всех сил суденышко (гукер) было построено. Выло в нем тесновато, но в тесноте да не в обиде, на нем ведь стремились только добраться домой на родную землю! Имущество пакетбота почти полностью оставили на берегу, тщательно переписав его, чтобы потом отчитаться. С собой взяли только меха, преимущественно песцовые и бобровые (не пропадать же такому добру!), да засоленное в бочках впрок мясо морской коровы, которое и на Камчатке всем пришлось по вкусу.

И невдомек никому было, что Чириков на "Св. Павле" еще в начале лета вышел из Петропавловска-Камчатского на розыски пропавших, побывал у Ближних Алеутских островов, а на обратном пути прошел совсем рядом с Командорами, видел их, но... откуда было ему знать, что беринговцы мыкают кручину именно там?..

Заодно еще любопытная подробность: спустя полвека судно экспедиции Биллингса-Сарычева "Слава России" должно было сойтись у Командорских островов с другим судном, ведомым Робертом Галлом. При подходе к Командорам Биллингс, пользовавшийся картами Джеймса Кука, чуть не врезался в рифы острова Медного. Кук у Командор не плавал, и вряд ли его карты могли быть так уж безупречны, чтобы слепо им доверять. Но Биллингс боготворил Кука, бывшего своего начальника по Третьей кругосветной экспедиции, и мы можем его понять.

"Черный орел" Галла к месту встречи не прибыл. "Мы очень сожалеем, что нам не можно было съехать на берег, посмотреть место, где погребен первый сей по здешним морям плаватель,- писал позже о Беринге Сарычев, - и отдали долг праху его одним воспоминовением вздохами о плачевной участи погибших с ним здесь соотчичей наших".

Особенно же сожалел, надо думать, Христиан Беринг, внук мореплавателя, один из офицеров "Славы России". Испытать такую удачу, редкостное стечение обстоятельств... ходить у берегов, где похоронен прославленный дед, - и не иметь возможности высадиться, не побывать на дорогой могиле, не поклониться земле командорской!.. Обидно. А впрочем, не от Христиана Беринга это зависело.

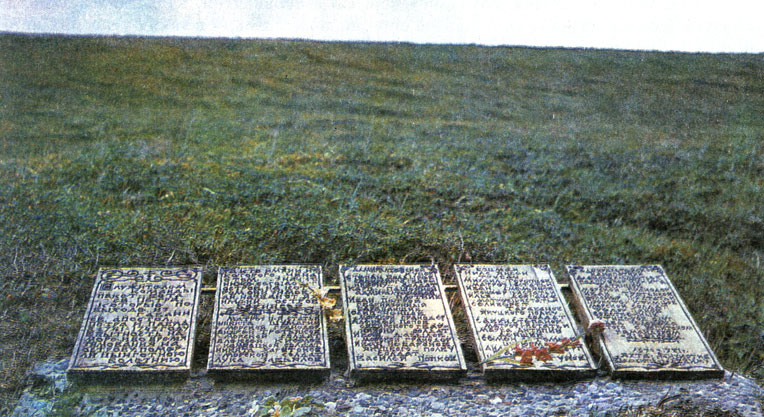

Ныне в бухте Командора установлены мемориальные плиты с именами похороненных здесь спутников мореплавателя

Надежно сколоченный гукер между тем шел себе да шел, пока не навалился на него изрядный шторм. В корпусе появилась течь. Но ее устранили, шторм повернул на убыль, и за пятнадцать дней беринговцы достигли наконец желанной Петропавловской гавани. Можно сказать, уже без приключений... Что ж, правили гукером знающие люди, всякого повидавшие, умудренные бедственным опытом... Свен Ваксель, сумевший сплотить людей в экспедиции в грозный час испытаний, выпавших на их долю, воодушевивший их на, казалось бы, неосуществимую постройку вместительного гукера; Софрон Хитрово, умелец-навигатор; разжалованный лейтенант флота Дмитрий Овцын, умница и храбрец. Вот о нем хотелось бы рассказать подробней, ибо его имя в истории освоения россиянами Северного морского пути стоит на одном из первых мест.

Овцын

Вторая Камчатская экспедиция, которую называют еще Великой Северной, имела не одну только узкооговоренную задачу достижения Америки как таковой и получения доказательств существования пролива между нею и азиатским берегом. Исследовалось также побережье Ледовитого океана, наносились на карту Южно-Курильские острова, и заодно была "проведана" сама Япония, о которой тогда говорили много противоречивого; японцы сознательно оградили себя от проникновения иностранного влияния, разрешив в виде отдушины небольшой доступ в свои гавани лишь купеческим судам голландцев.

Так вот, первого успеха в экспедиции добился как раз лейтенант Дмитрий Овцын. Летом 1737 года бот "Обь-Почтальон", которым он управлял, вышел из Оби и прошел по Ледовитому океану до Енисея. Было сделано описание побережья между устьями этих рек, причем и на участках морского пути, до того времени совершенно не изученных. Ценою нечеловеческих усилий благодаря безусловному личному мужеству и твердости духа Овцына русские люди с четвертой попытки все же открыли морской путь из Оби в Енисей! Были минуты, когда истощенного, харкающего кровью, страдающего резкими болями Овцына выносили на палубу на руках, чтобы он мог принять то либо иное решение. Но неудачи и болезни не сломили его упорства, и, верный своему долгу, он продолжал пробиваться сквозь льды; отступал, чтобы на следующее лето снова и снова начать плавание с исходного рубежа. В конце концов поставленная его отряду задача была выполнена, и измученные первопроходцы смогли получить небольшую передышку.

В то время сенат без конца теребил Беринга, требуя действий, а размеры предприятия, во главе которого он стоял, были огромны, за всем сразу было не успеть, не хватало транспорта, знающих людей, случались перебои с провиантом, надвигалась зима, до Камчатки колымага экспедиции далеко еще не докатилась,- в таких условиях неторопливо делавший свое дело, издерганный всей этой суетой капитан-командор стал просить, чтобы его сместили с должности, что она ему непосильна, что он стареет и здоровье у него не прежнее. "По чистой моей совести доношу, что уже как мне больше того стараться, не знаю!" - удрученно восклицает он в одном из таких писем. Он тем чаще жаловался и сенату, и адмиралтейств-коллегий, что похвалиться какими-то вполне определенными результатами экспедиция, ведомая им сквозь дебри сибирские, пока не могла. И тут известие о благополучном переходе Овцына по Ледовитому океану между двумя величайшими реками Сибири! Это было первое весьма ощутимое достижение в ряду тех исследований и работ, которые стояли перед экспедицией. Успех Овцына дал возможность главе экспедиции отвести от себя нападки сената, а заодно помог ему обрести душевное спокойствие, увериться в своих силах. Он тотчас написал Овцыну теплое, исполненное дружеского участия поздравительное письмецо: "Весьма радуюся о таком благополучном и еще до сего необретенном, ныне же счастливо вами сысканном новом пути, - писал капитан-командор, - причем и вас о том вашем благополучии поздравляю. И прошу, дабы я и впредь приятным вашим уведомлением оставлен не был" чего охотно слышать желаю".

Однако Овцын этого письма не получил.

Накануне своего блистательно завершенного перехода он жил в Березове на Оби, готовясь к очередной летней навигации. Городок этот, как известно, был местом ссылки Меншикова. Восшедшая через несколько лет на российский престол Анна Иоанновна вскоре сослала в Березов и всю семью Долгоруковых - именно они были повинны в ссылке сюда Меншиковых. Таким образом императрица ограждала себя от притязаний старой знати, с помощью которой взошла на престол, и в то же время создавала видимость верности делам и наказам Петра (чем угождала петровской партии); к Петру же она была в лучшем случае безразлична. Но в угоду этой мнимой верности Петровым начинаниям она как раз и согласилась снарядить Вторую Камчатскую экспедицию.

В Березове Овцын познакомился с Катей Долгоруковой, в свое время невестой Петра Второго*. А в ссылке князья или не князья, родовитые или нет - никому до этого дела не было, раз сюда попали. Таких обидеть - о себе с лучшей стороны заявить, перед начальством выслужиться. Вот и оскорбил однажды княжну Катю местный подьячий Тишин, за что, по одной из версий, был избит Овцыным.

* (Совсем безвинно страдала в Березове Наталья Долгорукова - дочь героя Полтавской битвы, "птенца гнезда Петрова" фельдмаршала Шереметьева. Шестнадцатилетней она была обручена с Иваном Долгоруковым, а через 26 дней после обручения, вопреки советам родственников, добровольно пошла за ним в ссылку ("когда он был велик, так я с удовольствием за него шла, а когда он стал несчастлив - отказать ему?"). В результате происков подьячего Тишина ее муж был вскоре четвертован.

Жизнь Натальи Долгоруковой - образец высокой верности супружескому долгу и стойкости духа, которого не смогли сломить самые тяжкие испытания. Впоследствии, уйдя в монастырь, она с гордостью писала: "Я доказала всему свету, что я в любви верна".

Наталья Долгорукова - предтеча жен-декабристок, пошедших за своими мужьями в Сибирь на каторгу, она вдохновитель их подвига, их духовного торжества. Недаром же и Кондратий Рылеев (а не кто-либо иной) написал о ней думу - в ряду с думами о Сусанине, Хмельницком, Волынском и Державине!)

Пока подьячий писал в тобольскую канцелярию донос о связи Овцына с "государственными преступниками", а прежде доносил и на самих Долгоруковых, пока в канцелярии, потом в самой столице разбирались, пока приехал в Березов для следствия уполномоченный всесильного временщика Бирона, Овцын проложил новый морской путь между Обью и Енисеем. Что, впрочем, в глазах судей вины его не смягчило. Его провинность, самый тот факт, что он общался с Долгоруковыми, перечеркнули эту великую заслугу. Да и не он один пострадал винно или безвинно в этом деле, почти пол-Березова прошло через кнут и плети, тому ноздри вырвали, того, глядишь, и казнили. Недаром в те дни народная молва родила и поговорку: "Кто у Долгоруковых съел блин, того водили в Тобольске к ответу".

Ни о чем таком не подозревая, будучи далеким от всех этих страстей, в приподнятом настроении Овцын возвращался с Енисея. В Тобольске его схватили и допросили в тайной канцелярии. Держался он твердо, от знакомства с Долгоруковыми не открещивался, однако решительно дал понять, что никаких "политических" мотивов при этом не преследовал и вообще ни о чем таком слыхом не слыхивал. Перестраховки ради посчитали, что нет дыма без огня, и отправили под конвоем к Берингу для прохождения дальнейшей службы, только уже в качестве матроса. Но как раз Беринг отнесся к разжалованному лейтенанту очень тепло, насколько это было возможно в тех обстоятельствах, и взял к себе как бы в адъютанты. Тем самым он избавил его от тяжелой матросской службы и дал возможность чувствовать себя не последним человеком в экспедиции. Сам он, уважая в Овцыне навигаторский талант и здравый ум, спрашивал его советов и прислушивался к его мнению во время всего плавания к берегам Америки. Мало того: Овцын с разрешения капитана-командора присутствовал на всех офицерских советах в плавании. Но когда на последнем из них, отвечая Берингу, он твердо заявил, что земля, к которой вынесло пакетбот, вовсе не Камчатка, ему пришлось услышать из уст Вакселя и Хитрово непечатную брань, крики "вон!" и в конце концов выйти из каюты.

Уж слишком хотелось тем двоим оказаться именно на Камчатке, избежать здесь холода и голода. "Что же это может быть? - пожав плечами, сказал Ваксель Стеллеру уже на берегу, когда натуралист с явными сомнениями возвратился из предварительной разведки. - Скоро пошлем за подводами, а судно отведем при помощи казаков в устье Камчатки".

Что ж, господа офицеры, накричавшие на Овцы на с высот своего должностного благополучия, не могли, конечно, знать, как и сам он не знал, что восстановлен в звании еще в феврале.

С большой теплотой отзывается о нем Стеллер (значит, все-таки были в экспедиции люди, с которыми натуралист умел прекрасно ладить!). Вот как описывает он ненастный штормовой вечер, когда пакетбот стремительно несло на рифы острова Беринга: "Постоянные удары волн, крики, стоны увеличивали суматоху; никто не понимал, кто дает и кто получает приказания. Охваченные страхом смерти, офицеры кричали, чтобы обрубили канат второго якоря и бросили новый якорь в буруны. Таким образом, мы потеряли в течение короткого времени два якоря. Тогда вперед вышли Овцын... и боцман и приостановили спуск еще одного якоря, так как это было бесполезно, пока мы находились среди волн и рифов, где нас бросало. Они предложили, наоборот, предоставить судну плыть. Когда мы прошли таким образом через барьер и линию прибоя, эти люди, которые только одни сохранили рассудок, предложили бросить последний якорь. Между берегом и бурунами мы оказались, как в тихом озере. Все сразу успокоились, и страхи кончились".

Немного странно читать такое о человеке хрупком, с почти женственными чертами лица (если судить но дошедшему до нас портрету). Конечно, художник мог и польстить натуре - не нам осуждать его.

Впоследствии Овцын командовал на Балтике яхтами, пакетботами, пинками, другими кораблями, доставляя почту из Кронштадта в Любек, ходил в Копенгаген, участвовал в боевых операциях, но в чине вырос весьма незначительно. Его как-то затерли, былым заслугам, которые составили бы славу хоть какому мореходу, не придавали значения, будто и не было в жизни лейтенанта тех ледовитых морей...

Обидно. Ведь и умер он в море, на госпитальной койке, и где похоронен - указаний нет. Скорее всего море и поглотило.

Эти люди - Беринг и Стеллер, Ваксель и Овцын - самое-самое начало истории Командор. С их именами многое здесь связано. Потому и рассказ о них более подробен и, возможно, пристрастен.

В экспедиции Беринга, безусловно, найдется немало и других славных имен, оставивших по себе добрую память либо полезной административной деятельностью на северо-востоке страны, либо причастностью к более или менее значительным географическим открытиям. Люди пакетбота "Св. Петр", причем в большинстве из нижних чинов, уже на свой страх и риск участвовали в дальнейшем освоении земель Алеутского архипелага, достигали и самой Аляски... Взять Ивана Синдта, гардемарина в экспедиции Беринга, впоследствии лейтенанта флота. Фигура немного загадочная, ибо в представленных им отчетах о плавании к Большой (американской) земле сведения о подлинно новых островных землях соседствуют с явным вымыслом; иные "открытия" Синдта так и не были помечены на карте. Примечателен как личность Федор Плениснер, в плавании к берегам Америки - художник и рисовальщик карт (один из двух существующих рисунков морской коровы - именно его). Много лет спустя он управлял Чукоткой и Камчаткой, умея находить понятный язык с "дикими народами"; а главное, в бытность свою начальником этого громадного края он прилежно занимался географическими исследованиями.

Однако я вынужден ограничиться здесь короткими справками. А ведь можно книги писать о каждом из них. И все они прошли в свое время суровую школу командорской зимовки.

|

ПОИСК:

|

© GEOMAN.RU, 2001-2021

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'