ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Расстановка ударений: ЧЕХОСЛОВА`КИЯ

ЧЕХОСЛОВАКИЯ (Ceskoslovensko), Чехословацкая Социалистическая Республика, ЧССР (Ceskoslovenska socialisticka republika, CSSR).

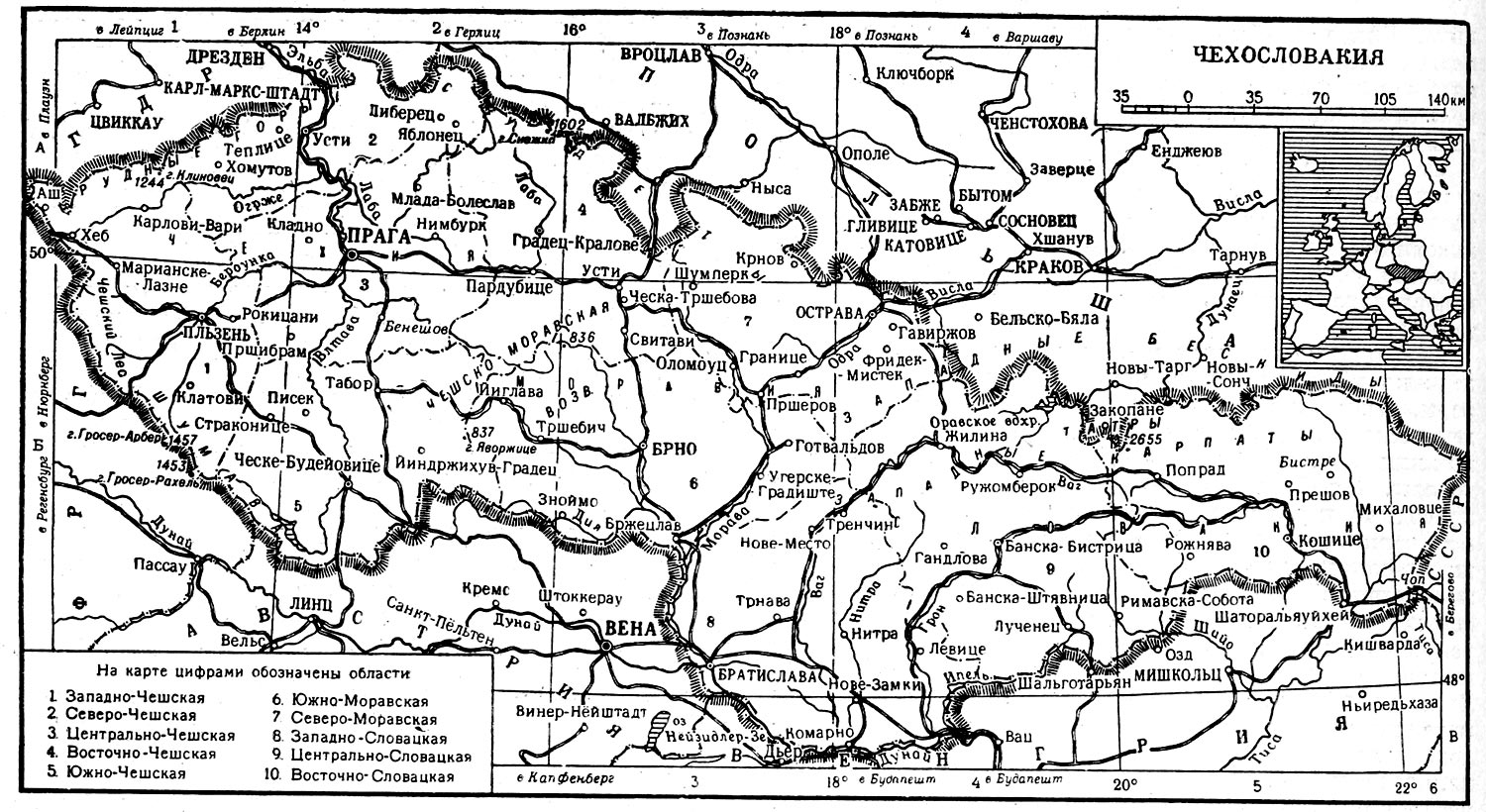

Общие сведения. Ч.— социалистическое государство, расположенное в центр, части Европы, на скрещении трансконтинентальных магистралей, соединяющих север и юг, запад и восток материка. Площадь 127,9 тыс. км2. Нас. 14 млн. чел. (1964). Столица — Прага. Конфигурация территории Ч. своеобразна: макс, протяжённость в широтном направлении ок. 770 км, а в меридиональном — ок. 275 км (наиболее часто встречаются расстояния с С на Ю только 130—150 км). Примерно 4/5 границ республики проходит по естественным рубежам — преим. по горным хребтам или возвышенностям. Почти 4/5 совр. границ приходится на социалистич. страны. Через Ч. проходят пути, связывающие Польшу и ГДР с Венгрией, Югославией, Румынией и Болгарией, в то же время отделённая сотнями километров от моря Ч. имеет через терр. Польши доступ к Балтике, гл. обр. по р. Одре, а по Эльбе через терр. ГДР и ФРГ — выход к Северному м.; Венгрия открывает Ч. пути как на ЮВ к Чёрному м., Румынии и Болгарии, для сообщения с к-рыми используется Дунай, так и на ЮЗ — в сторону Югославии и сев. Адриатики.

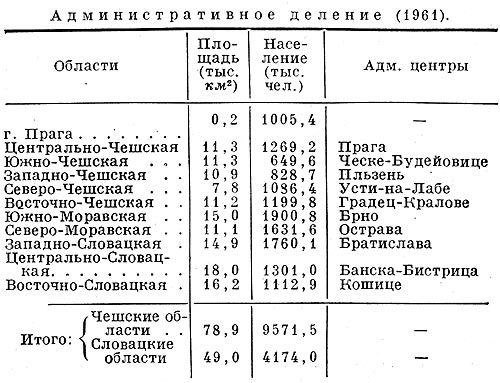

По конституции 1960 верховная законодат. власть принадлежит высшему представительному органу — Национальному собранию, к-рое избирает из своего состава президиум и главу государства — президента. Высший исполнительный и распорядительный орган гос. власти — правительство (Совет Министров), ответственное перед Нац. собранием. Наряду с центр, общегос. органами власти в Словакии имеется Словацкий Национальный совет. Административно Ч. делится на 10 областей; Прага выделена на правах области. Области делятся на 108 адм. р-нов.

Природа. Ч. расположена в умеренном поясе, в ландшафтной подзоне широколиственных лесов. В целом для Ч. характерен рельеф возвышенностей и средневысотных гор, переходный от морского к континентальному умеренный климат, преобладание растительных формаций горных лесов.

Рельеф. Ч.— страна преимущественно средне-горни и возвышенностей. Ок. 14% её территории лежит ниже 200 м, ок. 62% — от 200 до 600 м, ок. 21% — от 600 до 1000 м и ок. 3%— выше 1000 м. Рельеф зап. половины Ч. (Чехия) разнообразен и сложен. Всю терр. Чехии до полосы низменностей вдоль р. Моравы и верховьев р. Одры занимает Чешский массив, созданныйгерцинским орогенезом и подвергшийся тектонич. движениям в олигоцене, миоцене и в четвертичное время. Внутренние р-ны массива представляют систему низких котловин с равнинным рельефом (Полабская низм., Южно-Чешский озёрный бассейн, Пльзеньская и Подкрушногорская котловины), чередующихся смногочисл. низкогорьями и возвышенностями (Чешское Среднегорье, Доупов-ские горы, возв. Брди, Карловарская возв. и др.). Окраины Чешского массива слагаются системой средневысотных плосковершинных хребтов, являющихся в большинстве случаев косопоставленными горстами (на ЮЗ — Шумава и Чешский Лес, на СЗ — Крушне-Гори, или Рудные горы, на СВ — Судеты, с высшей вершиной Чешского массива г. Снежка, 1603 м). Окраинные горы разделены относительно широкими и удобными для сообщения проходами. В ЮГО-РОСТ, части Зап. Ч. расположена Чешско-Моравская возв. В верхнем олигоцене значительной интенсивности в Чешском массиве достигла вулканич. деятельность, проявившаяся, в частности, в образовании базальтовых и фонолитовых покровов и куполов, особенно на СЗ (Чешское Среднегорье).

От зап. половины страны вост. часть Ч. отделена понижением с долинами pp. Моравы и Верхней Одры — Моравскими Воротами. Восток страны (большая часть Словакии и В Моравии) занят горами альпийск. складчатости — Западными Карпатами, состоящими из многочисл. хребтов (Западные Бескиды и Восточные Бескиды, Высокие и Низкие Татры, Словацкие Рудные горы и др.), разделённых широкими межгорными котловинами, и выравненных массивов и плато, сложенных осадочными и вулканич. породами (Кремницко-Штявницкие горы и др.). Но имеются и высокие горы (до 2000 — 2500.к); вершина Герла-ховка в Вые. Татрах по новым данным имеет вые. 2655 м (высшая вершина Ч.). Сев.-вост. окраину Словакии (от Лупковского пер.) занимают участки Восточных Карпат. С К) к Зап. Карпатам примыкают равнины: По-дунайская на ЮЗ и Потисская на ЮВ.

В Высоких Татрах

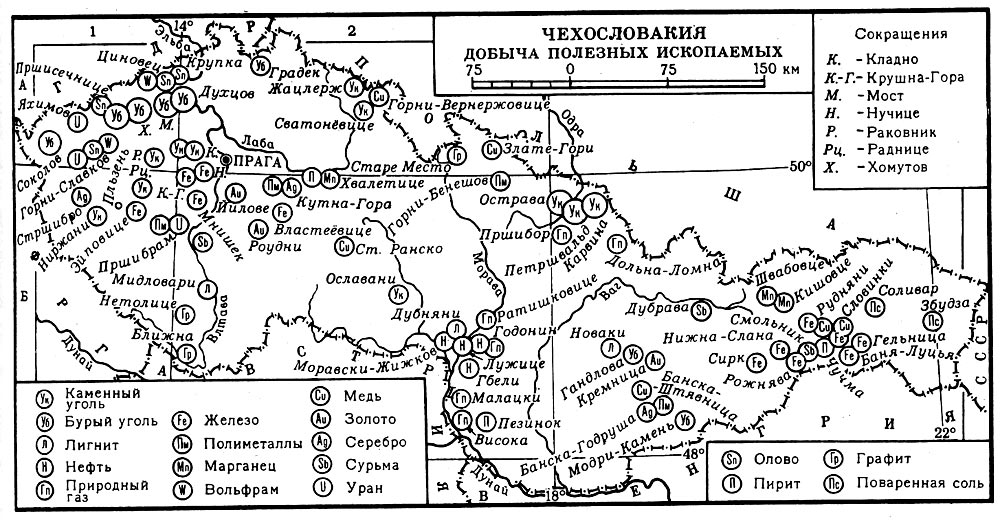

Из полезных ископаемых наиб, значение имеют кам. и бурый уголь; имеются также м-ния жел. и марганцевой руд, нефти, урана, полиметаллич. руд, сурьмы, магнезита, пирита, каолина и графита.

Климат умеренный, переходный от морского к континентальному. Континентальность увеличивается с 3 на В, а также от внешних к внутренним замкнутым горами р-нам. В Праге ср. темп-pa янв. ок. 0°, в Прешове — 3,9°. На равнинах страны, как правило, ср. теми-ры июля +18°, +19°. На большей части терр. Ч. выпадает 600— 800мм осадков в год. Годовое кол-во их в отдельных р-нах составляет от 460 мм (межгорные равнины зап. Чехии, юж. Моравии, юго-зап. Словакии) до 1200—2130 мм (наветр. склоны Высоких Татр, Йизерские горы, горы Чешского массива и др.). В отдельные годы на изолированных равнинах бывают засухи. Наиб, кол-во дождей выпадает летом; в горах распределение осадков по сезонам более равномерно. В горах ок. 30%, а на равнинах ок. 10% осадков выпадает в виде снега. На вые. более 800—1000 м снеговой покров держится 3 м-ца и более, на равнинах — несколько недель (в отдельные годы неустойчив).

Внутренние воды. В Ч. речная сеть относительно густа, но реки преим. короткие, горные. Наиболее полноводны реки весной, в период таяния снегов в горах, где берёт начало большинство рек Ч. Летом реки мелеют, особенно на В. Крупные реки страны — Дунай, Одра и Лаба (верховья в Ч.), Ваг, Морава, Влтава, Грон — полноводны большую часть года, но и у них отмечаются значит, амплитуды расходов. Непостоянство расхода осложняет энерге-тич. и трансп. использование рек. Главные судоходные реки: Дунай и Лаба, отчасти судоходна Влтава и приустьевые участки Вага. Озёр в Ч. мало; они невелики по размерам. Это преим. горноледниковые (особенно в Карпатах) или тектонич. озёра. Широко распространены пруды (общая нл. ок. 54 тыс. га), созданные для рыборазведения и водоснабжения. Много минеральных источников; наиболее известны Карлови-Вари и Марианске-Лазне, Теплице, Лугачовице, Пьештяни, Слиач.

Почвы. Терр. Ч. расположена в пределах зоны подзолистых почв, однако разнообразие рельефа осложняет широтную зональность. Наиб, площади заняты подзолистыми и горно-подзолистыми почвами (47% всей терр.). Особенно характерны они для Чешско-Моравской возв., ЮиС горной Чехии, С Моравии, сев. части Словакии в пределах Карпат. В горах встречаются малопригодные для с.-х. использования каменистые (скелетные) почвы. На горных склонах С и В Словакии в связи с вырубкой лесов сильно развиты эрозия и смыв почв. Для низких равнин с континентальным климатом (Полаб-ская низм., область Моравско-Словацких равнин) характерны выщелоченные и оподзоленные чернозёмы, образовавшиеся на лёссах и лёссовидных суглинках (8% всей терр. страны, самые плодородные почв.ы Ч.), дерново- и перегнойно-карбонатные почвы (в центральн. Чехии, в юж. Моравии). По долинам больших рек развиты аллювиально-луговые почвы. По окраинам низменностей на вые. 250—500 м распространены бурые лесные почвы (22% терр. Ч.).

Растительность. Ок. 33,8% терр. Ч. занимают леса. Наиболее лесистый р-н — Словакия (36,1 % терр., а в горных р-нах центр, части — более 80%). В связи с хоз. деятельностью, в т. ч. с насаждением хвойных лесов, площади смешанных и широколиственных лесов (к-рые сохранились в осн. в Словакии, в сев. и сев.-вост. Моравии) сократились за счёт хвойных. Хвойные леса преобладают и в Чехии (гл. обр. молодые насаждения ели). На Ю и В Словакии значит, площади заняты широколиств. лесами (буковыми и дубовыми). На равнинах Ч. в прошлом преобладала степная и лесостепная растительность, но в настоящее время естеств. растительный покров сохранился лишь на неудобных землях и в заповедниках. Остальные участки равнин распаханы под зерновые, технич. и др. культуры. Распределение растительности в горах подчинено высотной поясности. Местности, расположенные на вые. до 300 м, заняты гл. обр. распаханной степью. В холмистых р-нах сохранились ещё местами буковые и дубовые леса, на песчаных почвах — сосновые. На вые. от 300 до 600 м преобладают елово-пихтовые леса, а также чисто еловые искусств, насаждения; от 600 до 900 м — хвойно-широколиств. смешанные леса (ель, бук), выше (до 1200—1400 м — граница леса) поднимаются преим. елово-пихтовые леса. В самых высоких массивах, выше границы леса, располагаются криволесья и альп. луга, торфяники.

Животный мир Ч. относится к Европей-ско-Сибирской подобласти Палеарктич. области и представлен преимущественно лесными формами. На терр. Ч. обитают: заяц, белка, лисица, куница, ласка; из птиц — фазан, серая куропатка, тетерев и др. В реках и прудах водятся: лещ, судак, щука, окунь, налим, карп, сазан.

В Ч. уделяется большое внимание охране природы. Имеется много заказников и заповедников (Татран-ский, Крконошский нац. парки, Есеникский и др.). Площадь заповедных и охраняемых лесов ок. 170 тыс. га; в них разводятся лани, благородные олени, муфлоны, бобры, ондатра, кавказский фазан и др.

Природные районы: 1) Чешский массив со среднегорным и низкогорным рельефом, умеренным, переходным от морского к континентальному климатом и господством еловых лесов; 2) Моравско-Словацкие равнины — низменности с распаханными плодородными бурыми лесными и чернозёмными почвами и узкими полосами пойменных лугов вдоль рек; 3) Карпаты — сильно расчленённые средневы-сотные горы с относительно прохладным и влажным климатом и массивами буковых и елово-гшхтовых лесов.

Н.Г.Дубровская.

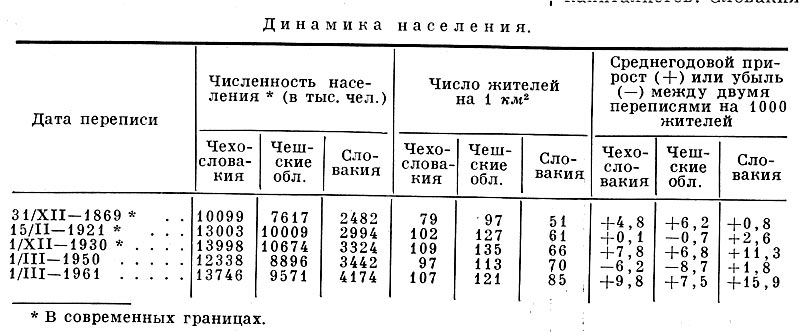

Население. На численности, национальном составе и размещении населения сильно сказались последствия 2-й мировой войны. На терр. Ч. в 1937 жило 14,4 млн. чел., а в 1947—12,2 млн. Это было связано с переселением на терр. Германии, согласно Потсдамскому соглашению (1945),подавляющей части немецкого населения, к-рое жило преим. в пограничных с Германией районах, а также в некоторых крупных городах и р-нах Словакии. Переселение нем. населения, за исключением немцев-антифашистов, было продиктовано всей исторической обстановкой, сложившейся в предвоенные годы и во время войны, когда значительная часть немцев, проживавших на территории буржуазной Ч., оказалась в плену у нацистской пропаганды и представляла опасность для существования чехословацкого гос-ва. В 1946 из более чем 3 млн. немцев в Ч. осталось примерно 150 тыс. Относительно быстро удалось вновь заселить эти р-ны чехами и словаками. К 1964 убыль населения Ч. была почти полностью восполнена.

Чехи (66%) и словаки (более 28%) составляют св. 94% всех жителей (до 2-й мировой войны менее 70%), это две близкие, особенно по языку, западнославянские нации. В Ч. имеются компактные нац. группы: венгров (более 500 тыс.)— на юж. окраинах Словакии, украинцев (более 50 тыс.)— на СВ Словакии, поляков (менее 70 тыс.)— на СВ Моравии.

Естественное движение населения характеризуется за ряд лет след, показателями (на 1000 жит.): в 1930—34 рождаемость составила 19,7, смертность — 13.7, естеств. прирост — 6,0; в 1945—49 соответственно 22,4, 13,6, 8,8; в 1955—59—18,5, 9,7, 8,8; в 1961 — 15.8, 9,2, 6,6.

Плотность 110 чел. на 1 «.и2 в общем довольно значительная для страны с преобладанием горного или горно-холмистого рельефа. '

Ч.— страна со старинной городской культурой, с густой сетью городских поселений (особенно мелких), большая часть к-рых существует уже много столетий. Городами можно считать все, за редкими исключениями, поселения, имеющие более 5 тыс. жит., и б. ч. поселений гор. типа с 2—5 тыс жит Всего насчитывается ок. 600 гор. поселений Население страны делится поровну на городское и сельское (в Словакии сельского населения ок. 70%) Небольшие размеры характерны и для сел. населённых пунктов.

Ежедневно отправляется в др. насел, пункты для работы 2/5 всех занятых в нар. х-ве, т. е. очень распространены «маятниковые» трудовые поездки

В целом, отличительные особенности расселения в Ч. следующие: 1) мало больших городов (с числом жит св. 100 тыс.-Прага, Брно, Братислава, Острава и Пльзень) и относительно невелика их доля в населе нии страны (ок. 15%); 2) много небольших городов 3) широко распространены поселения промежуточного (полугородского-полусельского) характера 4) исключительно разветвлена и «измельчена» сеть на селённых пунктов вообще; по их густоте Ч занимает одно из первых мест в Европе, причём резко пре обладает «сомкнутый», а не «распылённый» тип поселении. С этими особенностями расселения связан ряд проблем в области территориальной организации производительных сил.

Ведущая политическая сила гос-ва — рабочий класс, составляющий 62% всего населения (считая иждивенцев). Второй основной класс — коопериро ванное крестьянство. Доля интеллигенции с довоен ного времени возросла более чем вдвое. ......

Чехословакия

Экономико-географический очерк. Общая характеристика хозяйства. ЧССР является экономически высокоразвитой страной со значительной энергетическо-сырьевой базой с крупной и технически хорошо оснащенной промышленностью и интенсивным сел. х-вом. Ч. — экономически единое, индустриально-аграрное социалистическое гос-во.

Развитие капиталистических производственных от ношений в Чешских землях (Чехия, Моравия Силе-зия) начинается гораздо раньше, чем в Словакии В промышленном отношении наиболее развитой частью Австро-Венгрии были Чешские земли- чешская индустрия использовала преимущества, вытекавшие из обширного внутреннего рынка сбыта, каким была для нее вся австро-венгерская территория. Однако большая часть промышленности, торговли и банков в чешских областях находилась в руках немецких капиталистов. Словакия в этот период была отсталым аграрным краем, где решающие экономические позиции захватили в свои руки венгерские магнаты.

В связи с распадом «лоскутной» Австро-Венгерской монархии в ходе первой мировой войны (1914—18) возникла буржуазная Чехословацкая республика (1918). Экономика Чехословацкой республики унаследовала ряд специфических проблем, характерных для страны, долго бывшей частью более крупного хозяйственного целого; на территории Чехословацкой республики оказалось сосредоточенным ок. 70% производственных мощностей пром-сти быв. Австро-Венгерской монархии, тогда как внутренний рынок резко сузился. Вопрос о вывозе пром. товаров стал первоочередной проблемой. Только к 1929 в Ч. был достигнут и отчасти превзойдён уровень довоенного экономия, развития. В ходе мирового капиталис-тич. кризиса пром. произ-во Ч. к 1933 снизилось до 60,2% против 1929, взятого за 100%.

В течение всего рассматриваемого периода относительно усилилось отставание Словакии, т. к. контролировавший её хозяйство чешский капитал стремился использовать эту часть страны как аграрный придаток индустриальных Чешских земель.

Просуществовав ок. 20 лет, бурж. Чехословацкая республика в 1938—39, в результате позорных Мюнхенских соглашений, была расчленена и фактически лишена гос. самостоятельности. К гитлеровской Германии была присоединена Судетская область — пограничные с Германией пром. развитые р-ны Чешских земель. Экономике Ч. был нанесён ощутимый урон, она потеряла 32,6% пахотных угодий, 40% крупных пром. предприятий, 35% ж.-д. сети, св. 30% автомоб. парка и др. (в Словакии, поскольку осн. пром. р-ны там не были оккупированы, положение оказалось несколько более благоприятным и ее доля в общем объёме пром. произ-ва страны возросла с 7,9% до 11,1%).

В марте 1939 гитлеровцы оккупировали остальную терр. Чехии, Моравии и Силезии. Значит, часть Словакии и Закарпатской Украины они включили в состав хортистской Венгрии, а на остальной части словацкой терр. было создано марионеточное Словацкое гос-во.

В годы фашистской оккупации (1939—43) Чешские земли, превращённые в «Протекторат Богемия и Моравия», стали колонией гитлеровской Германии, весь их экономич. потенциал был вовлечён в сферу германской военной экономики.

Благодаря разгрому гитлеровской Германии Советской Армией и изгнанию ею фашистских оккупантов из пределов чешских и словацких земель в ходе второй миров, войны (1939—45) народы Чехословакии вновь обрели гос. самостоятельность и нац. независимость. После освобождения в стране были осуществлены важные соц.-экономич. преобразования. Начаты национализация и проведение агр. реформы. В 1945, несмотря на сопротивление реакции, были национализированы банки и страховые об-ва, большая часть транспорта и ок. % фаб.-зав. пром-сти. В 1946 был обнародован двухлетний план (1947—48) восстановления и развития народного х-ва Ч.

Шахта Первое мая в Остравско-карвинском угольном басейне.

После февраля 1948, когда трудящиеся одержали окончательную победу над силами реакции, была завершена в основном национализация ключевых отраслей народного х-ва и углублена агр. реформа (макс, размер частного землевладения был установлен в 50 га). Успешное выполнение первого пятилетнего плана (1949—53) заложило экономич. фундамент социализма. В годы второй пятилетки (1956—60) строительство экономич. фундамента социализма в Ч. было завершено. К 1960 доля социалистич. сектора в образовании нац. дохода составила 96%; социалистич.сектор в с. х-ве охватывал 87,4% всех пахотных земель в стране. При преимущественном развитии тяжёлой индустрии участие пром-сти в образовании нац. дохода составило 70%.

В результате ускоренной индустриализации Словакии в основном были стёрты резкие экон. различия, доставшиеся в наследие от прошлого. Пром. произ-во в Словакии увеличилось на 90% против уровня 1955, т. е. росло быстрее, чем в Чешских землях.

Победа социализма в промышленно развитой Ч. имеет большое междунар. значение.

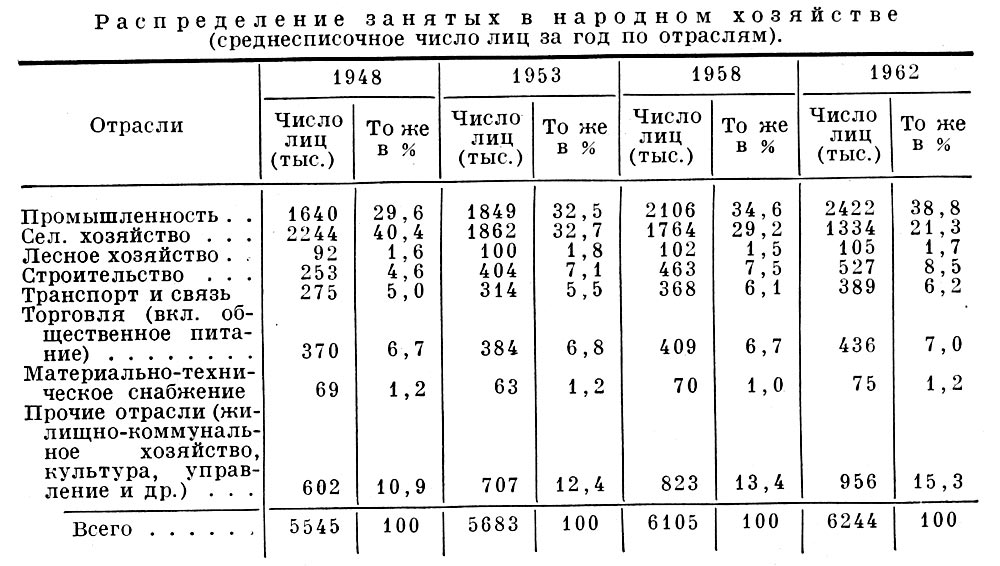

В 1962 в пром-сти было занято 39%, а в с. х-се 21% активного самодеятельного населения.

Дальнейшее экономическое развитие ЧССР осуществляется на основе решений XII съезда КПЧ (декабрь 1962), в соответствии с которыми разрабатывается план развития нар. х-ва на период до 1970.

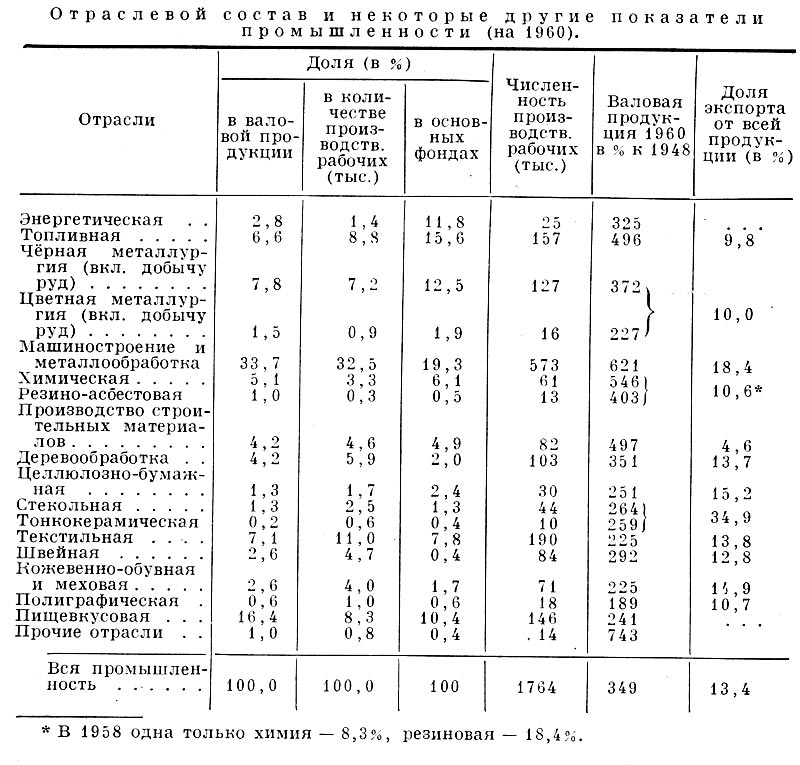

Промышленность. Ч. ещё до 2-й мировой войны входила в число первых десяти пром. стран мира. В годы народной власти резко возросла индустриальная мощь страны.

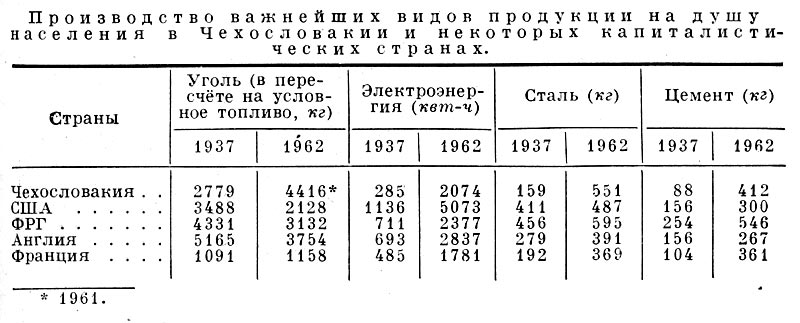

По выпуску и экспорту пром. продукции на душу населения Ч. стоит на 4—5-м месте в мире. Занимая менее 0,1% площади и имея менее 0,5% нас. земного шара, она даёт ок. 2% мирового пром. произ-ва.

Пром. продукция отличается высоким качеством, что объясняется многовековой работой на экспорт и наличием опытных рабочих. С быстрым расширением пром-сти заметно увеличилась доля продукции, предназначенной на вывоз. Так, в 1954—55 вывозилось ок. 10% пром. продукции, а в 1959—60—12,5%, в 1961—62—14%. Рост вывоза обгоняет расширение её общего объёма, что свидетельствует о возрастающей специализации пром-сти Ч. в междунар. разделении труда. Дальнейшее усиление специализации и связанное с этим расширение массового произ-ва — одна из самых важных проблем экономики Ч.

Пром-сть Ч. имеет разветвлённую отраслевую структуру. За 1948—60 доля произ-ва средств произ-ва увеличилась с 50% до 60%. Только маш-ние даёт 1/3 пром. продукции (т. е. его доля вдвое больше, чем в 1937).

В целом металлопром-сть даёт св. 2/5 пром. продукции. Относительно меньше представлена энергохи-мич. группа производств. Наиболее общая и важная черта развития произ-ва предметов потребления — упрочение внутренних связей; оно несравненно больше обеспечивается отечеств, машинами, основными видами сырья (волокна, искусств, кожи, синтетич. каучук и т. д.) и вспомогательными хим. материалами, в гораздо большей степени опирается теперь на сильно выросший внутр. рынок потребит, товаров. Характерно частичное переключение пр-тий ряда отраслей (напр., стекольной и керамич., деревообр., текстильной и т. д.) на выпуск изделий технич. назначения для нужд прежде всего самой Ч.

По степени территориальной концентрации различаются отдельные группы отраслей. Почти повсемест-но распространена пищевкус. иром-сть ц примерно также маш-ние, к-рое после 1945 во многих местностях страны было создано впервые; распылены деревообработка и произ-во строит, материалов, к-рое обслуживает преимущественно местные нужды. Территориально сконцентрированы чёрная металлургия, стекольная и фарфоро-фаянсовая пром-сть. Концентрация произ-ва стекла и тонкой керамики, а также кож.-обув, пром-сти усиливается их высокой экспортностью. Промежуточное положение занимает текстильно-швейная, химич. (без резиновой) и бум. пром-сть.

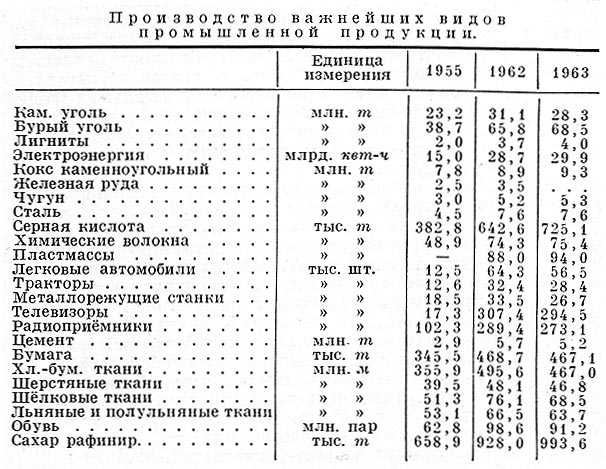

Более 90% энергетич. ресурсов приходится на уголь. Запасы гидроэнергии составляют ок. 8% всех энергоресурсов; запасы природного газа и нефти невелики. Благодаря сильному росту добычи угля по сравнению с довоенным временем (каменного вдвое и бурого вчетверо) Ч. по суммарному потреблению энергии на душу населения (примерно 5 то в пересчёте на условное топливо в 19(53) занимает одно из первых мест в Европе. Производство электроэнергии (29,9 млрд. квт-ч в 1963) более чем в 7 раз превышает довоенный уровень.

В связи с тем, что Ч. ежегодно будет получать из СССР 5—6 млн. то нефти по нефтепроводу «Дружба», доля жидкого топлива в потреблении энергии возрастёт втрое и составит 15%. Ч. участвует в строительстве двух крупных румынских электростанции, часть энергии к-рых передаётся в Ч.

По общей добыче угля (св. 100 млн. т) Ч. стоит на 5-м месте в зарубежной Европе; 70% добычи составляют бурый уголь и лигнит. Более 4/5 кам. угля добывается в Остравско-Карвинском бассейне, к-рый даёт преимущественно высококачественное техно-логич. топливо; не менее 2/3 угля этого басе, идёт для коксования. Ч. поставляет коксующийся уголь и кокс др. социалистич. странам. Решающее значение для снабжения всей страны энергетич. топливом имеют Мостецкий и Соколовский буроугольные басе, (добыча открытым способом); так как невыгодны дальние перевозки мостецких и Соколовских низкокалорийных углей, их превращение в электроэнергию или газ происходит в значительной мере на месте. Здесь строятся крупнейшие в стране ТЭС (мощность каждой св. 600 тыс. кет) и газовые з-ды. Имеются ТЭС и в остальных уг. бассейнах.

В цехе машиностоительного завода в городе Пршерове

ГЭС дают примерно 1/10 производимой в стране электроэнергии, но их значение велико, ибо они в основном работают в часы наибольшей нагрузки энергосистемы страны. Используется ок. 1/3 гидроэнергоресурсов Ч. Примерно 4/5 всей установленной мощности ГЭС сконцентрировано на Влтаве (мощность ГЭС Орлик 360 тыс. кет) и Ваге (где уже работает каскад 13 ГЭС мощностью по 20—50 тыс. кет). Начинается совместное с Венгрией стр-во ГЭС на Дунае. Сосредоточение гид-роэнергетич. стр-ва на двух или (в перспективе, когда появятся дунайские ГЭС) на трёх реках — важная географич. особенность гидроэнергетики Ч. Другая её особенность — каскадный (на Влтаве) или каскад-но-деривационный (на Ваге) тип стр-ва. Единая энергосистема Ч. входит в энергосистему социалистич. стран Европы «Мир».

Ч. — одна из старейших металлургич. стран зарубежной Европы. Ч. полностью обеспечена коксующимся углём и обладает нек-рыми ресурсами жел. руды (удовлетворяющими менее 1/4 потребности страны). Выплавка чёрных металлов утроилась по сравнению с довоенной, и Ч. по произ-ву чугуна (5,5 млн. то) и стали (8 млн. то) стоит примерно на 10-м месте в мире, а в расчёте на душу населения — на 3-м (после Бельгии и ФРГ).

На основе металлолома выплавляется до 40% всей стали. При нар. власти значительно выросла добыча жел. руды (3,5 млн. то в 1962). Ок. 70% импортной руды поступает из Сов. Союза; направление импорта обусловило стр-во крупного металлургич. комбината в Словакии, у г. Кошице, к к-рому при участии СССР строится от сов.-чехословацкой границы жел. дорога (с шириной колеи, принятой в СССР). Стр-во комбината означает сдвиг в терр. структуре чёрной металлургии с её издавна сложившейся системой двух баз —

Остравской и Центрально-Чешской. Остравскин р-н даёт ок. 75% выплавляемой в стране стали и примерно 80% чугуна; его основу составляют з-ды с полным ме-таллургич. циклом: два из них в самой Остраве (старый Витковицкий и новый Кунчицкий) и один в Тршин-це. Все они работают на собственном коксе, на импортной и частично восточнословацкой руде. Центрально-Чешский, менее компактный и гораздо более старыйметаллургич. р-н расположенк 3 и ЮЗ от Праги, охватывая Кладненский и Пльзеньский кам.-уг. бассейны и прилегающие к ним с В железорудные м-ния. Он работает на остравском коксующемся угле, местной и импортной руде, широко использует металлолом. Гл. центр — Кладно. Для района характерны передельные з-ды с незавершённым производственным циклом. Чугуна выплавляется вдвое меньше, чем стали, причём характерна выплавка легированных сталей преимущественно в электропечах.

В цветной металлургии выделяется произ-во алюминия в Жиаре на Гроне в Словакии (на бокситах из Венгрии).

По объёму и экспорту продукции маш-ния на душу населения Ч. занимает 5—6-е место в мире. Маш-ние увеличилось в 8 раз по сравнению с довоенным уровнем, превратилось в решающую отрасль экономики Ч. Наряду с Сов. Союзом Ч., как и ГДР,— весьма важная машиностроительная база для всей социа-листпч. системы.

Комбинат свит в городе Готвальдове

Структура машиностроения Ч. почти универсальна; заводы производят исключительно разнообразную продукцию. Общее количество выпускаемых машиностроительными заводами изделий достигает 300 тыс.; характерен выпуск сложных металлоёмких изделий. Выделяются станкостроение, произ-во энергетич., хим. и металлургич. оборудования, тракторов и различных с.-х. орудий. Сильно расширились элект-ро-и тепловозостроение, автостроение (вкл. мотоциклостроение), электротехника и опти-ко-механич. пром-сть, всё же доля этих «молодых» отраслей с массово-поточным способом произ-ва ниже, чем в др. странах с развитым маш-нием.

Наметился значительный сдвиг маш-ния на В—в Словакию и вост. часть Моравии. Построены ма-шиностроит. з-ды на В Моравии и на 3 Словакии (Поважье), в р-нах, располож. полукольцом вокруг Остравской металлургич. базы. Всё же и теперь ориентация на центры потребления, традиционные тесные с ними связи — 1-я важная особенность географии машиностроит. пром-сти. 2-я особенность — разбросанность по множеству пунктов: в поселениях с числом жителей до 20 тыс. сконцентрирована половина занятых в машиностроит. пром-сти (в Словакии даже более 80%). Третья особенность — сочетание этой «рассеянности» с наличием трёх старых крупных очагов маш-ния (Прага, Брно, Пльзень). Для них, особенно для Праги, характерно разнообразное маш-ние, а в Брно и Пльзене особенно преобладает тяжёлое маш-ние. В этих центрах — крупные универсальные машиностр. предприятия; в остальных машнностроит. р-нах заводы, как правило, отраслевого типа с менее широкой производственной программой. Взаимные поставки трёх машиностроит. очагов, а также производств, связи между ними и большинством остальных машиностроит. пр-тий (к-рые сильно раздроблены почти на всех стадиях технологич. процесса) составляют в совокупности основу межрайонных связей машино-стронт. пром-сти Ч.

Особая важность хим. производств для нар. х-ва Ч. обусловлена узостью сырьевой базы, структурой пром-сти и интенсивным характером сел. х-ва. Расширено произ-во основных продуктов (серной кислоты, соды, хлора и т. д.'), базирующееся преимущественно на импортном сырье. Увеличился выпуск (на собственном сырье) азотных продуктов, прежде всего удобрений. До 1945 они вырабатывались лишь в Остраве на базе коксового газа; новый важный центр — химкомбинат в Литвинове (Мостецкий бассейн), где производится синтетнч. аммиак (перерабатыв. в удобрения в г. Ловосице); создаётся хим. центр .на ЮЗ Словакии, в г. Шала (построен хнм. комбинат, использующий местный природный газ). По существу впервые создана химико-фармацевтич. пром-сть.

Главнейший сдвиг в структуре хим. произ-ва — создание пром-сти органич. синтеза на базе отходов коксования (Остравско-Карвинскин басе.), продуктов переработки смолистых бурых углей (Мостецкий басс.), ацетилена (получаемого из карбида кальция) и всё более широко используемой советской нефтн. Быстро растёт нефтехимия (гл. центр — г. Братислава) на базе сов. нефти (комбинат «Словнафт» и др.). Происходит коренное изменение в географии хим. пром-сти. Юго-Зап. Словакия превращается в один из крупнейших р-нов хим. произ-ва. Др. р-ны преим. первичных хим. произ-в: Мостецкий басе. (г.Усти и его окружение), куда по р. Лабе доставляют кам. и калийные соли из ГДР; Остравско-Карвинскин бассейн; Полабье (з-д синтетич. каучука в Кралупи, недалеко от Праги; крупнейший з-д штапельного волокна в Нератовице). Вторичные хим. произ-ва (резиновых изделий и многих др.) рассеяны по всей стране.

Ч.— страна со старыми традициями текст, произ-ва. По выпуску тканей на душу населения Ч. занимает 6—7-е место в мире. Развита хл.-бум. пром-сть, важное значение имеет шерстяная и льняная пром-сть.

В текст, произ-ве резко преобладают небольшие и средние ф-ки. Для текст, пром-сти чешских областей характерна локализация в виде гнёзд или кустов, центром к-рых, как правило, являются небольшие или средние города.

Важнейший текст, р-н — Подкрконошье с прилегающими к нему с Ю предгорными местностями (в осн. Восточно-Чешская область) — гл. центры в гг. Наход (хл.-бум.), Трутнов (льняная пром-сть). Большую роль играет и Северо-Чешская область с центром в г. Либерец (выделка шерстяных и хл.-бум. тканей, трикотажа, ковров, кружев и т. д.). Крупный центр шерстяного произ-ва — г. Брно.

Для пищ. пром-сти характерна высокая доля таких традиционных, в значит, степени экспортных отраслей, как сахароварение и пивоварение, вкл. произ-во солода, половина продукции к-рого идёт на экспорт. В целом пищ. пром-сть имеет разностороннюю структуру (молочное, мясное, пивоваренное, кондитерское и т. д.); б. ч. произ-ва ориентируется в своём размещении на потребителя. На фоне повсеместного распространения пр-тий пищ. пром-сти выделяются, с одной стороны, крупные городские центры страны, а с другой — четыре житницы (Полабье, Гана, Ю Моравия и Подунайская низм.) с сах. з-дами, крупными мельницами, пр-тиями мясоконсервной и др. отраслей.

В Ч. сформировались четыре индустриальных р-на: Пражско-Пльзеньский, Остравский, Подкрушногорскпй и Градецко-Либерецкий.

Первые три района—важнейшие очаги тяжёлой пром-сти. Пражско-Пльзеньский р-н — крупнейший в стране с наиболее сложной отраслевой структурой; он выделяется прежде всего маш-нием и выпуском качеств, сталей, широко развиты и др. обрабатывающие произ-ва. Основу Подкруш-ногорского р-на образует энергохимич. цикл производств в пределах двух соседних, крупнейших в Ч. буроуг. бассейнов (Мостецкого и Соколовского). В Остравском р-не преобладает ппрометаллургич. цикл чёрных металлов, образовавшийся на базе коксующихся углей Остравско-Карвинского бассейна. Старейший среди них Градецко-Либерецкий р-н почти совсем лишён источников сырья и характеризуется скоплением трудоёмких производств, прежде всего текстильного и стекольного. При нар. власти здесь получило широкое развитие лёгкое и среднее маш-ние. Эти четыре р-на расположены в сев. половине Чешских областей, а в юж. половине выделяется Брненский пром. узел.

В Словакии формируются: пром. комплекс с мапшно-строит. специализацией на Ваге; индустриальный узел вокруг Братиславы, ядро к-рого составляют новейшие хим. произ-ва; мощный пром. (прежде всего металлургический) центр в Кошице и его окружении. Сдвиг пром-сти Ч. на В означает индустриализацию и граничащих со Словакией местностей Моравского востока (преим. к С и особенно к Ю от Готвальдова — всемирно известного обувного центра), где, так же как и в Словакии, впервые началось широкое^исполь-зование местных энергетич. и сырьевых ресурсов" (нефть, газ, лигнит и др.).

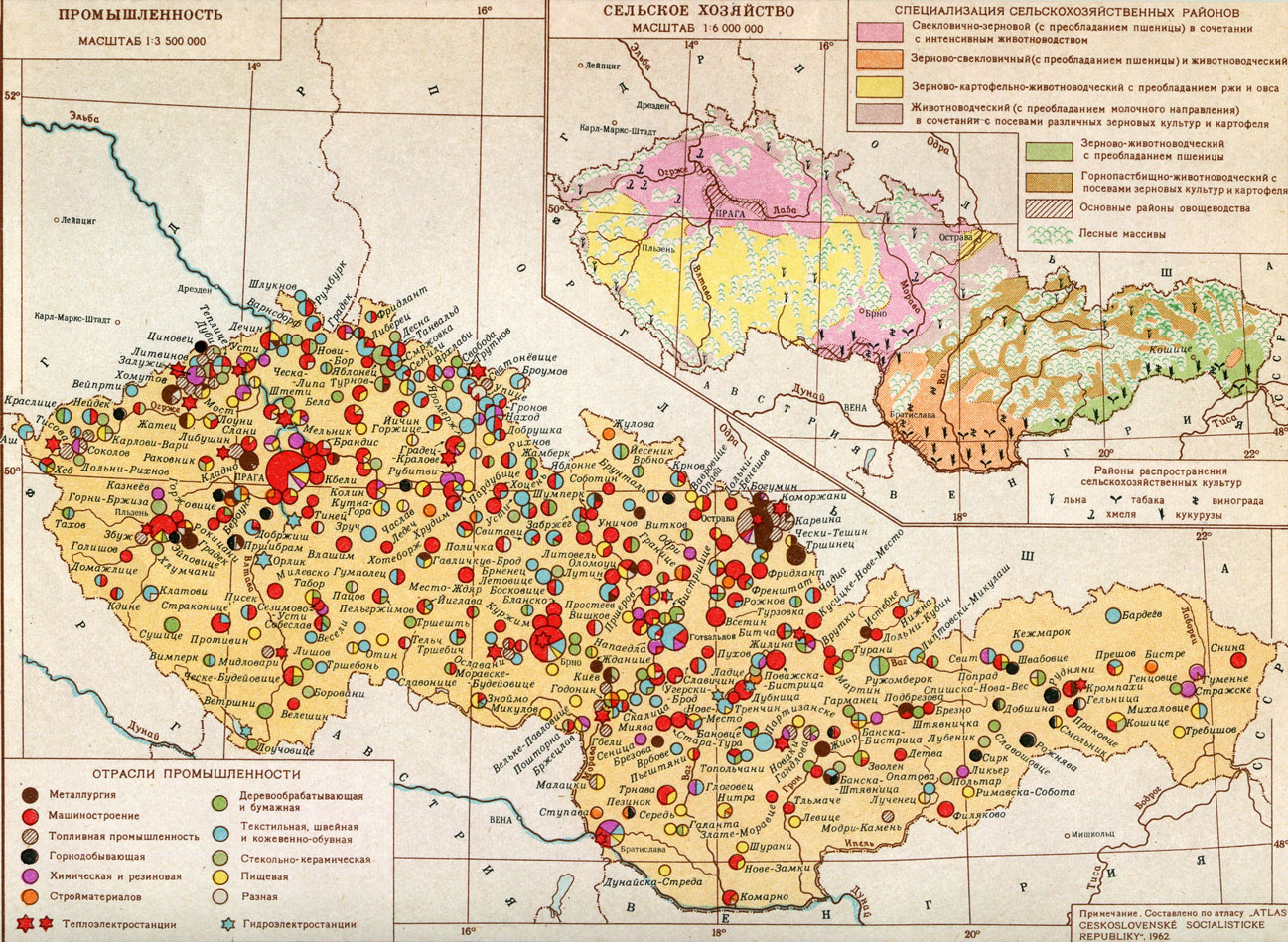

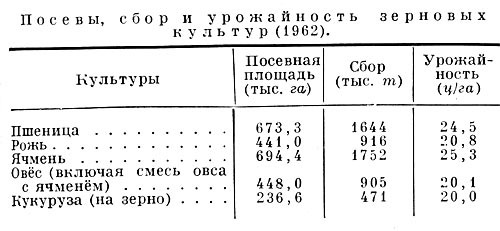

Сельское хозяйство отличается значит, интенсивностью. Тракторный парк вырос за 1950—60 почти в 4 раза. Широкое использование совр. машин стало возможным лишь после завершения кооперирования крестьянских хозяйств, начавшегося вскоре после проведения коренной аграрной реформы. Крупные кооперативные и гос. хозяйства осуществляют большие мелиоративные работы (гл. обр. по осушению), к-рыми в ближайшее десятилетие будет охвачено св. 1 млн. га — 15% всей с.-х. площади. Начаты работы на Потисской низм. Распаханность в среднем по стране 40%, тогда как Полабская и Южно-Моравская равнины распаханы на 60—70%, а Подунайская низм. до 80%.

Осн. изменение в отраслевой структуре сел. х-ва в годы нар. власти — увеличение доли жив-ва. На него приходится ок. 1/2 валовой к почти 2/з товарной с.-х. продукции. Около х/2 пахотной площади используется для произ-ва кормов. Посевы зерновых сократились в пользу технических и кормовых культур; возрос импорт зерна (за счёт импорта покрывается ок. 2/5 потребностей ЧССР). Принимаются меры для увеличения сбора пшеницы.

Зерновые культуры занимают а/2 пашни. Продовольственных злаков (пшеницы и ржи) сеется меньше, чем непродовольственных, среди к-рых быстро возрастает значение кукурузы; площадь под последней почти утроилась (св. 200 тыс. га, или более 4% пашни); её посевы сосредоточены на Ю Словакии и Моравии: посевы кукурузы на силос—в чешских областях. Пшеница — типичная культура низменностей с чернозёмными почвами и прилегающих к ним холмистых местностей или низких предгорий с бурыми лесными почвами — занимает от 12% до 18% пашни. Посевы солодового (или пивоваренного) ячменя сосредоточены преим. в трёх районах: на Подунайской низм., в долине Лабы и Нижней Огрже и в долине Верхней Моравы (Гана). Ячмень в целом стоит на 1-м месте среди зерновых культур; в горах Словакии фуражный ячмень занимает 20—30% посевной площади. 13 горных местностях Словакии, а также чешских областей более распространены посевы овса; для холмистых областей, и прежде всего для Чешско-Моравской возв.,как и прилегающих р-нов Юж. Чехии, с её подзолистыми почвами, типична рожь.

Посевы сах. свёклы сконцентрированы в осн. в Полабье и на Моравских равнинах, где под свёклой занято 10—15% и местами даже 15—20% посевной площади. Третий значительный, но менее густой массив свеклосахарных посевов (5—10%) пашни — Подунайская низменность.

Развиты хмелеводство, садоводство, овощеводство, виноградарство.

Гл. место в жив-ве занимает разведение кр. рог. скота (4,5 млн. голов в 1963). Доля коров в стаде ок. 50%; средний удой на одну фуражную корову вырос с 1,4 тыс. в 1948 до 1,8 тыс. л в 1962. В Чешских областях молочное х-во развито сильнее, чем в" Словакии. На 3 почти повсюду преобладает про-из-во свежих молочных продуктов, в некоторых горных районах Словакии — сыра. В Чешских землях преобладает стойловое содержание молочного и мясного скота, а в горной части Словакии и отчасти на Потисскон низм.— в основном пастбищное. Сильно увеличилось свиноводство (5,9 млн. голов в 1963). Для свиноводства чешскихобластейхарактеренмясной (беконный), а также мясо-сальный откорм. В Словакии, на к-рую до войны приходилась лишь 1/6, a теперь приходится 2/5 свиного поголовья, расширился мясо-сальный и отчасти мясной откорм. Птицеводство (28 млн. голов птицы в 1963).

Среди с.-х. районов страны 1-е место занимает группа районов со свекловично-зерновой специализацией в сочетании с интенсивным жив-вом, к-рое охватывает наиболее распаханную территорию центр, и отчасти юж. Моравии и Полабье с долинами нижней Влтавы и нижней Огрже. Ведущая культура — сах. свёкла, из зерновых выделяются озимая пшеница и пивоваренный ячмень. Преобладает разведение кр. рог. скота, причём наряду с молочным х-вом весьма типичен стойловый предубойный откорм; широко развиты свиноводство и птицеводство. Менее интенсивно сел. х-во районов со свекловично-зерновой и зерново-свекловичной специализацией в сочетании с преимущественно мясным животноводством и значит, развитием специальных отраслей (виноградарства, табаководства); посевы ячменя, пшеницы, кукурузы. Эти р-ны занимают большую часть Подунайской низм. и равнин юго-вост. Моравии.

Зерново-картофельно-животноводч. специализация преобладает в юж. половине Чехии и во всей зап. Моравии. Гл. пропашная культура — картофель (осн. массив товарных посевов — на Чешско-Моравской возв.). Это край серых хлебов. Здесь разводят мясо-молочный кр. рог. скот и свиней.

Зерново-животноводч. специализация характерна для Потисской низм. и прилегающих к ней местностей. Это р-н смешанных зерновых культур, среди к-рых выделяются посевы пшеницы, ячменя и кукурузы. Значит, площадь под картофелем. Кормовой базой преимущественно мясного щив-ва служат обширные луга и пастбища (до 25 % площади района).

Молочное и мясо-молочное жив-во сложилось в горах, окаймляющих чешские области. С.-х. земли, занимающие немногим более 1/2 территории, делятся примерно поровну между пахотными и кормовыми угодьями, среди к-рых (в отличие от Карпат) сенокосов больше, чем пастбищ. Растениеводство мало специализировано, сеются различные зерновые, картофель, кормовые травы. Молочное х-во — в горах сев. и вост. части Чехии; на Ю (Шумава) и ЮЗ преобладает мясо-молочное и местами мясное жив-во.

Горнопастбищное жив-во (мясной кр. рог. скот и овцы) преобладает в большей части Карпат.

Транспорт. Ч. относится к странам с повышенной долей трансп. издержек в общественном произ-ве (много грузов из расчёта на тонну готовой пром. продукции; относительно велика средняя дальность перевозок и т. п.).

Основу трансп. системы составляют жел. дороги. На них приходится ок. 85% всего грузооборота (тонно-километрах), а на автомобильный — только 12—13%.

Ч. имеет густую ж.-д. сеть — 13,1 тыс. км (ж. д. гос. значения в 1961), причём св. 20% двухколейных; 8% электрифицировано. По густоте ж.-д. перевозок (более 3 млн. т/км на 1 км сети в 1960) Ч. занимает одно из 1-х мест в мире. 2/5 всех перевозок приходится на уголь; уголь, стройматериалы, руда и металлы составляют св. 70% всех грузоперевозок.

Грузовое движение особенно интенсивно на единственной широтной магистрали (Усти-на-Лабе — район Праги — Пршеров — Жилина — Чьерна-на-Тисе у границы с СССР), составляющей стержень ж.-д. сети. По этой электрифицированной магистрали проходят наиболее мощные грузопотоки межрайонного и межгосударственного (прежде всего с СССР) обмена.

Длина автогужевых дорог (общегос. значения) 73,2 тыс. км, в т. ч. с твёрдым покрытием 15 тыс. км. По густоте сети автобусных сообщений Ч. занимает одно из первых мест в Европе. Роль автомоб. транспорта непрерывно возрастает.

Длина судох. путей ок. 500 км; две артерии— Дунай и Лабо-Влтавский водный путь. Дунайский грузооборот, почти весь сосредоточенный в двух портах — Братиславе и Комарно, увеличился за 1950—60 в 4 раза; преобладают внешние перевозки. На Лабо-Влтавском пути наряду с внешними (особенно в направлении Гамбурга) значит, роль играют внутр. перевозки, прежде всего строит, материалов, затем бур. угля из Шдкрушногоръя. На Лабе и Влтаве 15 пристаней; среди них выделяются У ста, Дечин на Лабе и Прага. Ч. создала свой морской флот (100 тыс. m дедвейт). Она занимает 2-е место среди европ. со-циалистич. стран по развитию авто- и авиатранспорта (соответственно показатели в 1962—14 908 млн nacc/км и 575 млн. пасс/км).

Внешнеэкономические связи. Ч. страна с чрезвычайно широкими внешнеэкономич. связями. Внешнеторговый оборот за 1950—60 вырос более чем в 2,6 раза. Из внешнего товарооборота всех стран социалистич. системы на Ч. приходится 12%. При этом Ч. занимает среди этих стран 1-е место по размерам внешней торговли на душу населения.

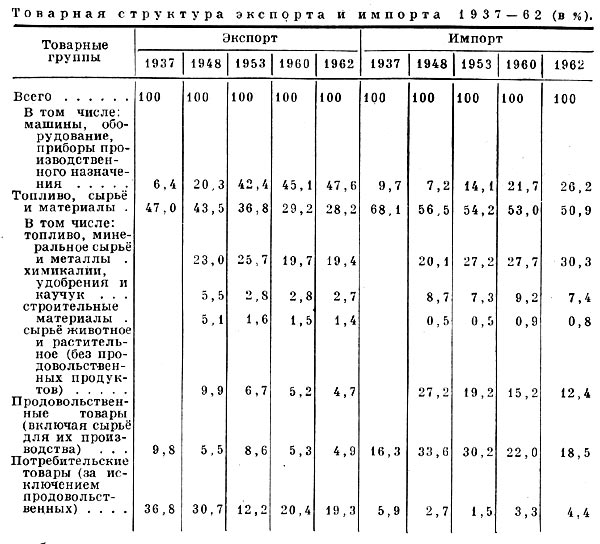

Резко изменилась структура внешней торговли, особенно экспорта. Накануне 2-й мировой войны доля текстиля и швейных изделий в вывозе вчетверо превышала долю машин (25,1% и 6,4% в 1937). В 1962 машины и оборудование составили более 47% экспорта. По экспорту дизельных двигателей Ч. заняла 4-е место в мире, станков — 5—6-е, а мотоциклов — 1-е место. На изделия таких известных отраслей, как текст, и швейная, стек, и фарфоровая, обув., мебельная, сах. и пивоваренная, приходится' ок. i/4 всего экспорта. Среди «сырьевых» материалов и полуфабрикатов экспорта выделяются кокс и коксующиеся угли, бур. уголь, стальной прокат и трубы, каолин, магнезит.

Св. 1/2 импорта составляют сырьё и полуфабрикаты. При этом во ввозе более i/3 занимает сырьё для тяжёлой индустрии: различные руды, цв. и лёгкие металлы, сырьё и полуфабрикаты для хим. пром-сти, нефть и нефтепродукты, кам. уголь. Значит, ввоз сырья и для лёгкой пром-сти. Остальная часть импорта делится поровну между продов. товарами и продукцией маш-ния.

Примерно 75% оборота Ч. падает на социалистич., а 25% на капиталистич. страны, среди к-рых — ФРГ, Англия, Австрия, Италия, Нидерланды, Франция, Бельгия п Люксембург, Швеция. Расширяется торговля с экономически менее развитыми странами Азии, Африки и Латинской Америки. Их доля во внеш. торговле Ч. со странами капиталистич. мира увеличилась с 1/4 в 1948 до 2/5 в 1960; наиболее крупные партнёры — Индия, ОАР, Турция, Аргентина, Бразилия — получают из Ч. машины, особенно комплектное оборудование.

Торговля Ч. с социалистич. странами имеет разносторонний характер. Ч, получает из социалистич. стран зарубежной Европы продовольствие и с.-х. сырьё, руды цв. и лёгких металлов и сами эти металлы (различные концентраты из Румынии и Болгарии, цинк из Польши, боксит из Венгрии), хим. сырьё (соли из ГДР и Польши, серу и кам. уголь из Польши); Ч. предоставляет им кредиты на расширение сырьевой и топливной базы, особенно Польше. В свою очередь Ч. отправляет в этц страны машины и различные металлич. изделия, стальной прокат, кокс и коксующийся уголь, а также продукцию лёгкой пром-сти. Крупные масштабы имеет товарооборот Ч.

Разностороння торговля Ч. с СССР, Более % сов. поставок — сырьё и полуфабрикаты (жел. и марганцевая руды, нефть и нефтепродукты, цв. металлы, сплавы, чугун, каучук, текст, сырьё, пириты, апатиты, соли и т. д.), продовольствие. Ч. также импортирует из СССР сложное новейшее оборудование, Сов. Союз поглощает более 30% чехословацкого вывоза машин. Вывозятся также ткани, одежда и обувь, изделия из стекла, мебель, отчасти сахар и пиво. Ч. поставляет в Сов. Союз нек-рые виды проката чёрных металлов (в первую очередь трубы), кабель, отдельные хим. товары и т. д.

Внешняя торговля и др. формы экономич. сотрудничества с социалистич. странами оказывают большое влияние на специализацию районов в пределах самой страны.

Ден. единица — чехословацкая крона.

Внутренние различия - Словацкие и чешские области образуют единое терр.-экономич. целое. Прежний контраст в большой степени прёодолён благодаря крупному пром. строительству в Словакии — созданию на Дунае мощной нефтехимии и третьей металлургич. баеы у Кошице. Процесс районообразования в Словакии протекает на основе новых терр.-хоз. связей не только внутренних, но и связей Ч„ с др. социалистич. (прежде всего с СССР и соседними) гос-вами.

В старопром. Чешских областях нар. х-во развивается прежде всего по пути усиления комплексности; сильно расширяются старые и появляются многочисл. новые разносторонние производственные связи.

Особенно возросла районообразую-щая роль Остравской уг. металлургич. базы, энергетики и химии Мостецкого и Соколовского буроуг. бассейнов, маш-ния Праги, Брно и Пльзеня. Райо-нообразующее воздействие Остравско-Карвинского бассейна и Брно охватывает почти всю Моравию. Сферы влияния двух крупных буроугольных басе. Чехии и двух её важнейших городских центров—Праги и Пльзеня, и их взаимосвязи объединяют разнородные области Чехии в одно целое.

Учитывая тенденции развития и указанные особенности процесса районообразования на 3 и В страны, можно сугубо условно наметить четыре района: Чешский, Моравский, Западно-Словацкий и Восточно-Словацкий Каждый включает полностью (или большей частью) адм. области, при выделении к-рых в 1960 учитывались структура х-ва, направление и характер экономич. связей. На Чешский р-н приходится св. 2/5 населения страны, менее 2/5 с.-х. продукции и половина промышленной, Моравский и Западно-Словацкий районы приблизительно одинаковы по численности населения (св. 3 млн. чел.) и размерам посевных площадей, но первый превосходит более чем вдвое второй по объёму пром. произ-ва (соответственно 30% и 13 —14%). Восточная Словакия занимает небольшое место в нар. х-ве Ч. (всего 3—k% промышленной и 5—6% с.-х. продукции), но в будущем оно значительно увеличится прежде всего в связи с выгодами своего экономико-географич. положения.

Чешский район (вкл. Средне-Чешскую, Западно-Чешскую, Восточно-Чешскую, Южно-Чешскую и Северо-Чешскую области) охватывает преобладающую часть терр. Чехии — древней «зем-ли» и исторической провинции, колыбели Чехословацкого гос-ва. Район занимает осн. часть Чешского массива. Особенно ярко подчёркивает его геогра-фич. единство речная система Лабы с Влтавой, собирающая воды почти всей Чехии. По разнообразию минер, богатств район стоит на 1-м месте в стране. Важнейшее ископаемое— бурый уголь; есть кам. уголь, к-рый добывают в Кладно, у Пльзеня и у Трутнова. Разрабатывают жел. руду, гл. обр. между Прагой и Пльзенем, и полиметаллич. руды Крушно-горья и Центр. Чехии. Издавна используют стекольные пески, а также высокие по качеству каолиновые и огнеупорные глины.

Раннее экономич. развитие — одна из важнейших истори-ко-географич. особенностей Чехии. Расширение и реконструкция при нар. власти пром-сти Чешского р-на — прежде всего тяжёлой — сделали его не только базой индустриализации других частей страны, но и одним из мощных центров произ-ва средств производства в масштабе всей социалистич. системы. В пром-сти здесь занято втрое больше лиц, чем в сел. х-ве. Его структура в значит, степени отражает индустриальный характер района. Высокая доля посевов сах. свёклы и высококачественного ячменя, наличие хмелеводства, полевого овощеводства и садоводства, широкое развитие молочного х-ва, свиноводства и птицеводства подчёркивают большую роль товарных отраслей.

При всём многообразии отраслей резко выделяется машиностроение, определяющее главнейшую специализацию пром-сти района. На него приходится св. 2/5 всей её продукции (или ок. 3/6 всей продукции маш-ния страны в целом). Развита металлургия, прежде всего выплавка качественных сталей (Кладно, Пльзень) и полуфабрикатов из цв. металлов и их сплавов, произ-во резино-технич. изделий, технич. тканей, технич. стекла и т. д. Эти отрасли опираются на высококвалифицированную рабочую силу.

Второе важнейшее новое направление — всемерное развитие буроуг. пром-сти, электроэнергетики и химии, базирующихся на буром угле. Мостецкий и Соколовский бассейны — крупнейшие источники энергетич. твёрдого топлива, электроэнергии для всей страны; роль района как гл. электроэнергетич. базы возросла и благодаря сооружению на Влтаве значительных ГЭС (Орлик, Слапи, Липно), энергия к-рых передаётся и за пределы Чехии.

Третья — старая линия специализации — произ-во предметов потребления. Район даёт примерно 2/3 текстиля и св. 4/5 стекла в Ч. Большое место занимает пищ. пром-сть, особенно сах. (Полабье) и пивоваренная (гл. центры — Пльзень, Прага и Ческе-Будейовице).

С ложна не только отраслевая,но и территориальная структура района. Он включает экономически различные терр., к-рые располагаются вокруг его ядра — Средней Чехии во главе с Прагой. Это — Полабская равнина, север и северо-восток, запад и северо-запад, юг.

Моравский район охватывает Северо-Морав-скую — центр г. Острава и Южно-Моравскую области — центр г. Брно. В природном отношении он включает отроги Карпат, окраинные терр. Чешского массива (Чешско-Моравская возвышенность на Ю, Есенин и Одерские горы на С) и сравнительно обширные области опускания с плодородными равнинами в центре (вдоль верхней Моравы) и на Ю — вдоль нижней Моравы и её притока р. Дня.

Выдающееся богатство района — кам. уголь Остравско-Карвинского басе.; местное значение имеют небольшие м-ния кам. угля у Брно и залежи лигнита, нефти и природного газа на Ю. Осн. специализация района —добыча коксующегося угля и коксохимия, чёрная металлургия и иаш-ние, прежде всего тяжёлое; только маш-ние и металлургия дают св. половины пром. продукции района. Его специализацию составляют также обувная (Готвальдов, Тршебич), швейная (Простеёв) и деревообр. отрасли (полоса между Брно и Готвальдовом). Большую, чем в Чехии, роль здесь играет с. х-во и пищ. пром-сть (мукомолье, произ-во сахара, солода, овощных и фруктовых консервов, вин и т. д.). Довольно много местностей, где преобладает сел. х-во — как правило интенсивное. Средняя плотность населения в районе выше, чем в Чешском (135 чел. на 1 км2). Из Острав-ско-Карвинского басе, направляются почти во все части района коксовый газ и отчасти энергетич. уголь, чёрные металлы и метизы, продукты и полупродукты коксохимии, а в обратном направлении — продовольствие, машины, а также изделия лёгкой пром-сти.

Западно-Словацкий район включает Западно-Словацкую и бйльшую часть Центр. Словацкой адм. области, географически охватывает б. ч. Западных Карпат и плодородную Подунайскую низменность. Район обладает плодородными почвами, гидроэнергией, залежами природного газа и нефти, бурого угля и лигнита (на верхней Нитре), богат лесами. Положение района выгодно в двух отношениях; юж. часть прилегает к Дунаю, сев. часть близко отстоит от Остравской уг.-металлургич. базы и одновременно расположена на гл. широтной ж.-д. магистрали.

В прошлом район был в осн. аграрным; в результате со-циалистич. индустриализации он превратился в индустриально-аграрный. При народной власти с. х-во стало более интенсивным, расширены посевы сах. свёклы, табака и овощей; резко увеличилось поголовье свиней (кормовая база свиноводства укреплена за счёт увеличения посевов кукурузы); возросла в связи с этим роль Подунайской низменности — одной из главных житниц всей страны.

Структура обраб. пром-сти стала сравнительно разносторонней, 1-е место заняло маш-ние. Оно сосредоточено в верхнем и среднем Поважье, а также в Погронье (преимущественно металлоёмкое), частично на Ю. На 2-м месте — пищ. пром-сть, работающая на рынок всей страны; появился ряд новых текст, и швейных пр-тий; увеличилась выработка бумаги; значителен выпуск обуви (г. Партизанск). Общегосударственное значение имеют всё расширяющиеся химия и произ-во алюминия. Хим. пром-сть становится основой внутрирайонных межотраслевых связей; она — крупнейший потребитель электроэнергии и топлива, использует местные природный газ и древесину, обеспечивает удобрениями земледелие района. Между собой связаны и осн. хим. центры — з-ды Братиславы и её окружения, комбинат в Шала и комбинат на верхней Нитре (произ-во пластмасс, каустич. соды и т. д.) у источника буроуг. топлива (Новаки) и пр-тия Поважья (Жилина и др.).

Восточно-Словацкий район соответствует терр. Восточно-Словацкой адм. обл. и прилегающих местностей Центр.-Словацкой адм. области. Запад—почти сплошь горный (Высокие Татры, известные своими лечебными и туристскими базами, окраина Низких Татр, Словацкие Рудные горы); гл. ось —долина Горнада со Спишской и Кошицкой котловинами. Недра богаты жел. рудой (добыча ок. 2 млн. т в год у Рудняни, вокруг Рожнявы и др.), марганцевой рудой и магнезитом. Восток — Ондавская возвышенность и Потисская низм.— гл. житница; в прошлом здесь почти не было пром-сти, тогда как на 3 имелись горнорудные и др. предприятия. Значит, ресурсы района — леса.

Экономико-географич. положение р-на разительно изменилось; в прошлом — трансп. тупик, удалённый от «больших дорог», ныне вост. Словакия оказалась на оживлённой внешнеторг. трассе страны, обеспечивающей поступление массовых грузов из Сов. Союза, в т. ч. сырья для комбината чёрной металлургии, топлива для строящейся ТЭС у Вояни. Перестраивается сел. х-во; особенно на Потисской низменности с типично зерновым х-вом и свиноводством. Развёртывающееся здесь мелиоративное строительство на pp. Лаборец и др. позволит увеличить пахотный фонд и расширить посевы, в т. ч. технич. культур (сах. свёклы и др.).

В пром-сти района выделяются пищ. произ-во и маш-ние, впервые появившееся в Кошице, Прешове, на верхнем Ла-борце и т. д. Общегосударственное значение имеют горнодоб. пром-сть и связанное с ней произ-во огнеупоров и др. строительных материалов, а также лесная (в частности, создано первое в стране пр-тие — у Генцовци для выработки целлюлозы из буковой древесины). На р. Лаборец построены при народной власти крупные хим. предприятия (з-д синтетич. волокна в Гуменне и комбинат в Стражске). Расширен старый комбинат хим. волокон и трикотажных изделий, расположенный в зап. части р-на (г. Свит).

Особое значение для экономики р-на имеет сооружаемый у Кошице металлургич. комбинат, одно из самых мощных пр-тий чёрной металлургии в зарубежной Европе.

И. М. Маергойз.

Лит.: Новотный А., Отчетный доклад Центрального Комитета XII съезду Коммунистической партии Чехословакии о деятельности партии и главных направлениях дальнейшего развития нашего социалистического об-ва, 4 дек. 1962, [перевод], М., 1963; Б л а ж е к М., Экономическая география Чехословакии, пер. с чеш., вступ. ст. И. М. Маергойза, М., 1960; История Коммунистической партии Чехословакии, [пер. с чеш.], М., 1962; История Чехословакии, т. 1—3, М., 1956—60; Маергойз И. М., Чехословакия, М., 1954; его же, Чехословацкая Социалистическая Республика. Экон.-геогр. характеристика, М., 1964; Atlas obyvatelstva USSR, Praha, 1962; D ё d i n a V., Fysikalni zemcpis Cecil a zapadni Moravy, Praha, 1921; Haufler V., KorCak J., Krai V., Zemepis Ceskoslovenska, Praha, 1960; Hospodafske poraery Ceskos-lovenska, Praha, 1958; Lesnicky a myslivecky atlas, Praha, 1955; Oblasti Ceskoslovenska, Praha, 1963; Hromadka I., Oro?raficke tfideni Ceskoslovenske republiky, Praha, 1956; Kunsky I., Typy pseudokrasovych jevu v Ceskoslo-vensku, Praha, 1957; Olsovsky R., [a. ].], Pfehled hospodafskeho yyvoje Ceskoslovenska v letech 1918—1945, Praha, 1963; Rajonizace zemedelske vyroby v CSSR, dil. 1—2, Praha, 1960—62; Rozvoj narodniho hospodafstvi CSSR od XI. do XII. sjezdu KSC, Praha, 1962; Sociali-sticke Ceskosloyensko, Praha, 1962, Ceskoslovensko. Edice Poznavame syet, Praha, 1962; Skolni zem^pisny atlas Ceskoslovenske socialisticke republiky, Praha. 1962; Statisti-cka rocenka CSSR 1960—63, Praha (Ежегодник); Statisticka ro6enka Slovenska, 1959, Bratislava (Кжегодник); V i t a-sek P., Glacialni morfologie naiic'h hor v puslednich letech, Brno, 1956; Г у с а В., История Чехословакии, Прага, 1963 (на рус. яз).

Источники:

- Краткая географическая энциклопедия, Том 4/Гл.ред. Григорьев А.А. М.:Советсвкая энциклопедия - 1964, 448 с. с илл., 10 л. карт

|

ПОИСК:

|

© GEOMAN.RU, 2001-2021

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'