Глава 2. Флористические царства земли

Общая площадь нашей планеты составляет 510 млн. км2; на долю суши приходится всего 149 млн. км2.

Континенты мира, как отмечалось, покрыты пестрым растительным покровом. На отдельных участках континентов обособились разные, нередко достаточно контрастные типы растительности и разные флористические комплексы, т. е. неповторимые сочетания видов, объединенных в соответствующие роды и семейства.

Первый опыт глобальной классификации флор мира предпринят датским ботанико-географом Ф. Скоу (1823). Он выделил 25 флористических царств. Руководящим принципом являлось наличие самого высокого ранга эндемизма, а именно семейственного. Флористические единицы Ф. Скоу выделял на основе статистического метода численных соотношений таксонов разного ранга, особенно эндемичных видов, родов и семейств.

Теперь мы имеем хорошо разработанную, высокоинформативную и легкообозримую классификацию фитохорионов. В наши дни флористическая система представляет хорошо скоординированную последовательность хорионов разного ранга. Высшей таксономической единицей этой классификации является флористическое царство. В отличие от концепции Ф. Скоу флористическое царство понимается более широко. Помимо самого высокого ранга эндемизма (на уровне эндемичных семейств и родов), принимается во внимание и максимальное своеобразие флоры в целом.

Число выделяемых флористических царств суши, считают одни авторы, - четыре (А. Энглер, В. Таррилл, А. Толмачев): Бореальное (иначе Северное или Голарктическое), Палеотропическое, Центрально- и Южноамериканское (иначе Неотропическое), Австралийское (иначе Южное).

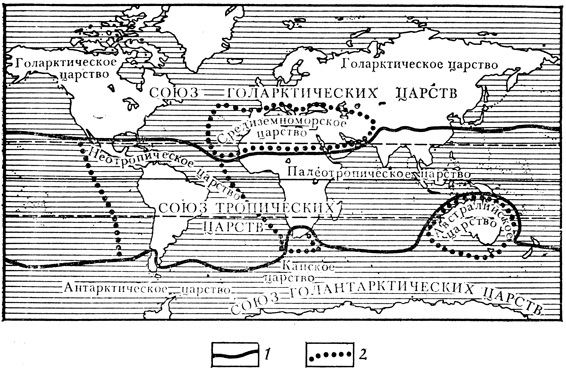

Большинство же современных ботаников-географов, следуя Л. Дильсу, дифференцируют флору континентов на следующие шесть царств: Голарктическое, Палеотропическое, Неотропическое, Капское, Австралийское и Антарктическое. Видный польский ботаник-географ В. Шафер обосновывает выделение 7-го флористического царства - Средиземноморского. Кроме того, иногда выделяют особое флористическое царство - Океаническое (рис. 6). Оно охватывает царство растений мировой акватории.

Рис. 6. Флористические царства и союзы (по В. Шаферу, с изменениями): 1 - границы союзов флористических царств; 2 - границы флористических царств

Вторая, более низкая ступень общей иерархической системы фотохорионов, - флористические области. Принцип их выделения в рамках флористических царств тот же - ранг и масштаб эндемизма. Для обоснования выделения царства обязательно наличие эндемичных семейств и даже порядков. Учитываются также семейства, виды которых дислоцированы главным образом на данной территории, а также общее число эндемичных родов и видов (масштаб эндемизма). Выделение ботанических областей основывается преимущественно на эндемизме родового ранга. Чем более крупное число эндемических родов встречается в границах области, тем более обоснована ее объективная реальность. Однако роды растений, как и виды, неравноценны. Для флористической области наиболее репрезентативными являются полиморфные - богатые видами роды. Кроме того, флористическую область могут характеризовать и эндемичные семейства, чаще всего моно- или олиготипные, и субэндемичные. К таковым можно относить семейства, виды которых сосредоточены главным образом на территории данной области. Наконец, флористические области, как утверждал советский ботаник-географ А. Толмачев, характеризуются также определенным набором семейств, виды которых стабильно доминируют в растительном покрове.

Изложенные общие принципы выделения флористических областей не вызывают возражений и являются общепринятыми. Однако в практической деятельности фитогеографы приходят к разным выводам: одни из них выделяют на континентах 29 - 30 флористических областей (А. Энглер, А. Толмачев), другие - 37 (Р. Гуд, И. Шмитхюзен) и даже 43 (Ф. Маттик). А. Тахтаджян выделяет 34 флористические области Земли.

В рамках областей выделяют подчиненные им хорологические единицы - флористические провинции. Критерием для их выделения, как и для областей, являются ранг и масштаб эндемизма; конечно же, здесь предполагается эндемизм более низкого ранга, а именно видового и отчасти родового (монототипные и олиготипные роды). При этом принимают во внимание и другие критерии, учитываемые при выделении областей. Число ботанико-географических провинций, выделяемых в мировой флоре, колеблется от 102 (А. Энглер, 1924) до 147 (А. Тахтаджян, 1978).

Четвертой ступенью иерархической системы фитохорионов является ботанико-географический округ. Критерием выделения округов также является оригинальность флоры, выраженная в эндемизме. В данном случае речь идет о микроэндемизме, т. е. об эндемизме внутривидовом (подвиды). Как редкое исключение могут встречаться эндемичные виды - жорданоны и даже монотипные роды.

Трудности дифференциации растительного покрова - флористического (или ботанико-географического) районирования связаны с недостаточно полными сведениями о физико-географических условиях районируемых территорий и об истории развития и родственных взаимоотношениях дислоцированных там представителях растительного и животного мира.

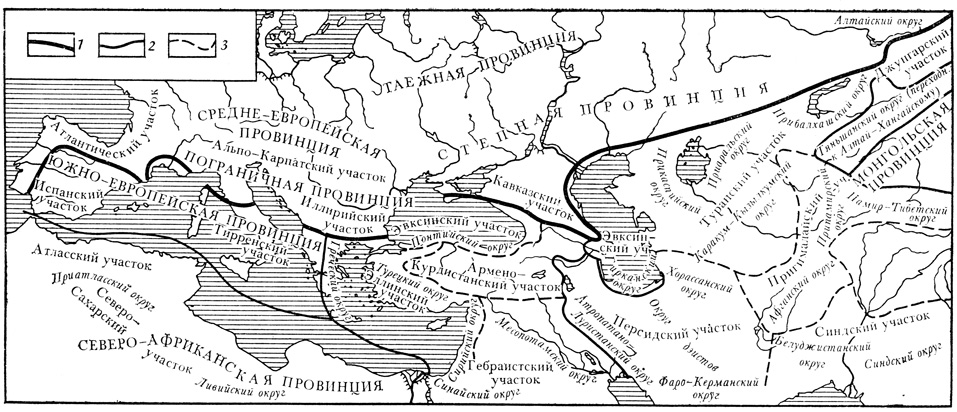

Ознакомимся с опытом районирования, которое осуществил М. Попов для Древнего Средиземноморья (рис. 7). Это районирование можно назвать детальным, поскольку деление территории достигает пятой степени. Наиболее крупный выдел в рамках флористического царства - ботанико-географическая область. В данном случае это область Древнего Средиземноморья, иначе Медитерранис. Область разделяют на ботанико-географические провинции, провинции - на участки, участки - на округа, а эти последние - на районы флоры.

Рис. 7. Опыт ботанико-географического районирования Древнего Средиземноморья (по М. Попову): 1 - границы Древнего Средиземноморья; 2 - границы провинций; 3 - границы участков

В интересах легкого поиска и хранения информации число фитохорионов не должно быть слишком большим. Все же насущные интересы науки, прежде всего филогенетической систематики, практики хозяйственного использования и охраны природных растительных ресурсов, а также проблемы землепользования рождают трудную задачу более дробного районирования: в пределах округов выделять районы флоры. Детальное ботанико-географическое районирование не является самоцелью. Оно необходимо как составная часть комплексного природного районирования, необходимого в той же степени для ботаника, как для климатолога, зоолога, географа. Для агронома оно является, как уже отмечалось, научной основой сельскохозяйственного районирования и использования.

В настоящее время все больше сторонников привлекает принцип флористико-фитоценологического районирования, впервые предложенный О. Друде (1890), затем существенно разработанный Л. Дильсом (1908). В результате совмещения двух фундаментальных принципов дифференциация растительного покрова осуществляется более мотивированно и детально.

Особенно плодотворен принцип дифференциации Земли по Друде и Дильсу для решения многих практических задач; районирование при этом не только более мотивированно, но и более детально, вплоть до уровня районов, т. е. до шестой ступени.

Приведем характеристику основных ботанико-географических регионов земного шара.

|

ПОИСК:

|

© GEOMAN.RU, 2001-2021

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'