Гора из "страны живых ископаемых". Ф. Мильков

Художник М. СЕРГЕЕВА

"Страной живых ископаемых" назвал Среднерусскую возвышенность выдающийся советский ботаник Б. М. Козо-Полянский. И это образное название ее не случайно. Оно связано с тем, что в разных местах этой возвышенности, расположенной в центре Русской равнины, сохранились реликтовые растения и даже целые растительные группировки далекого позднеледникового времени.

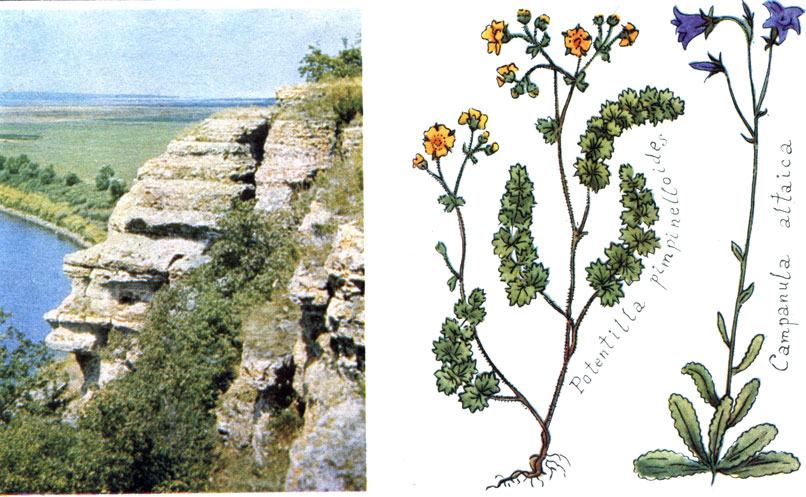

Среди столь уникальных уголков Среднерусской возвышенности особенно выделяется Галичья гора, находящаяся почти в центре Липецкой области, на правом берегу Дона.

Внешне она совершенно не оправдывает своего названия и над рекой поднимается не гора, а речной обрыв, высотой 45-50 м. Наибольшей крутизны он достигает в верхней части, где выходят на поверхность плотные верхнедевонские известняки. Разбитые трещинами, они образуют причудливые скалы и выступы, нависающие над водой.

Гора из 'стран живых ископаемых'. Художник М. Сергеева

Протекающий в известняках Дон имеет в районе Галичьей горы неширокую долину с переменной асимметрией склонов: ее крутой склон оказывается то на левом, то на правом берегу. Поэтому вниз по течению реки обрыв горы сменяется полосой надпойменных террас.

Свою известность Галичья гора получила не за красоту и разнообразие урочищ, а за необычайное богатство и оригинальность флоры.

Здесь еще в 1882 г. ботаники В. Я. Цингер и Д. И. Литвинов впервые нашли уникальные реликтовые растения. С тех пор гора часто упоминается в ботанико-географических исследованиях, ей посвящены и специальные статьи В. Н. Хитрово, В. И. Талиева, Д. Святского, Б. М. Козо-Полянского, С. В. Голицына и др.

Сохранность уникальной Галичьей горы, как редкого памятника природы, давно беспокоила ученых и в 1925 г. она стала заповедником. Ныне помимо Галичьей и Морозовой гор, заповедными объявлены и другие урочища с реликтовой флорой.

Реликты Галичьей горы имеют разорванный ареал, а основная область распространения их лежит далеко от Верхнего Дона - на Кавказе, в горах Западной Европы и Азии.

Среди этих удивительных растений - лапчатка донская (Potentilla tanaitica), которая больше нигде, кроме бассейна Дона, неизвестна, а также папоротник костенец степной (Asplenium ruta muraria) и шиверекия подольская (Schivereckia podolica) - горные виды, обнаруженные на Русской равнине лишь в немногих местах.

Флора 'страны живых ископаемых'

Долгое время ботаники, занимавшиеся исследованием Галичьей горы, не замечали ее окружения. И лишь в начале 30-х годов они впервые обратили внимание на расположенную по соседству, на противоположном берегу Дона, Морозову гору, установив, что по богатству и своеобразию флоры она мало чем уступает Галичьей. В отличие от Галичьей горы, почти безлесной, Морозова гора поросла молодым дубняком и светлыми березовыми рощами. Дубовые и березовые колки здесь причудливо сочетаются с полянами, заросшими то спиреей, то степным травостоем с лапчаткой донской, ковылем Иоанна и тырсой. По всей видимости, этот ландшафт "переполяний" - остаток девственной лесостепи, ранее широко распространенной на севере Среднерусской возвышенности.

Севернее Галичьей горы воронежскими ботаниками С. В. Голицыным, Н. П. Виноградовым и другими обнаружено еще несколько урочищ с реликтовой флорой. Особенно интересны из них два - Быкова Шея и Плющань.

Первое охватывает среднюю часть балки Сухой Дубны, впадающей в Дон слева. Выпуклые склоны Быковой Шеи, сложенные известняками девона и изрытые неглубокими карстовыми воронками, заняты тырсово-осоковой степью (ковыль-тырса с участием осоки низкой), в травостое которой очень много таких редких для среднерусской лесостепи видов, как лапчатка донская, колокольчик алтайский (Campanula altaica), овес пустынный (Avenastrum desertоrum), кузьмичева трава (Ephedra distachia). Другое урочище - Плющань представляет собой крутой правый склон Дона, начинающийся ниже устья реки Красивая Меча. Склоновые дубравы прерываются здесь полянами, где в травостое встречаются виды, родственные восточносибирским видам зубянки и златоцвета сибирского.

Чем же объясняется такое своеобразие флоры Галичьей горы и соседних урочищ? Одни ученые - Д. И. Литвинов и В. Н. Хитрово считают, что здесь мы наблюдаем остатки очень древней, доледниковой растительности. Позднее сторонники этой реликтовой гипотезы стали различать на Галичьей горе три группы реликтов: доледниковые, ледниковые и ксеротермические.

Другие, например В. И. Талиев, отрицают реликтовый характер флоры Галичьей горы, предполагая, что она в прошлом была покрыта лесом и поэтому все нелесные, редкие виды, включая и лапчатку донскую, имеют вторичное антропогенное происхождение, т. е. поселились здесь уже после вырубки лесов и, возможно, не без помощи человека.

Эти взгляды В. И. Талиева почти не имеют сторонников.

К какому же времени можно отнести формирование реликтовой флоры Галичьей горы?

Галичья гора и аналогичные ей урочища - Морозова гора, Сокольская гора, Плющань, Быкова Шея - расположены на территории, покрывавшейся Днепровским ледником и уже по этой причине не могут рассматриваться как убежища доледниковой флоры.

Помимо геологических доводов против доледникового возраста реликтов говорят также их экология и генетические связи. Ведь это в большинстве случаев не теплолюбивые лесные формы, а виды открытых каменистых пространств, тяготеющих к восточным и юго-восточным районам нашей страны. Наиболее древние виды гор, которые можно считать представителями доледниковой флоры, - папоротники и лапчатка донская - важный аргумент в пользу доледникового возраста реликтовой флоры, однако с неменьшим основанием можно утверждать, что и они пришли на Среднерусскую возвышенность из Сибири и Кавказа, причем намного позже, уже в ледниковую эпоху. Больше того, Галичью гору нельзя считать убежищем даже для представителей ледниковой флоры и по той причине, что какой-то период после отмирания ледника ведь не было ни ее, ни Морозовой горы, ни Плющани, а все эти места находились под слоем морены и водно-ледниковых отложений. И прошло длительное время, прежде чем послеледниковый Дон нащупал свою древнюю долину и врезался настолько глубоко, что оголил известняки девона, на которых и могла закрепиться дошедшая до нас реликтовая флора. Еще больше потребовалось времени для зарождения притока Дона - балки Сухой Лубны, на которой расположено урочище Быкова Шея. Обнажения известняков по долине Дона и его притокам могли возникнуть не раньше конца позднеледникового (для территории среднерусской лесостепи) времени. Поэтому и возраст реликтов Галичьей горы не может быть более древним, чем позднеледниковый.

Именно в то время, сравнительно теплое и сухое, на огромных пространствах, освободившихся от ледника, существовали своеобразные растительные сообщества, в которых уживались рядом выходцы с далеких гор Кавказа и Сибири, пришельцы из юго-восточных степей и полупустынь и представители местной флоры - остатки холодной березово-сосново-лиственничной лесостепи. Этот разновозрастной флористический комплекс закрепился на крутых склонах Галичьей и Морозовой гор, в урочищах Плющань и Быкова Шея. Его сохранности там содействовал необычный известняковый субстрат в сочетании с исключительной пестротой местообитаний.

С полной достоверностью можно говорить и о существовании в прошлом на Галичьей горе, в Плющани, Быковой Шее, а также в других местах севера Среднерусской возвышенности горных боров. Об этом свидетельствуют названия рек (Быстрая Сосна - приток Дона) и боровые растения, встречающиеся в дубравах (например, грушанки, майник в урочище Плющань), а также наблюдаемое ныне естественное восстановление горных боров.

Лучше сохранился на известняковых склонах верхнего Дона другой элемент позднеледникового растительного комплекса - нагорные березняки. Светлые березовые рощи, перемежаясь со степными полянами, часто поднимаются по склонам и вершинам балок. На их опушках много реликтовых растений: тут и лапчатка донская, и клевер лупиновый (Frifolium lupinaster), и полынь армянская (Artemisia armeniaca).

Какой же вывод можно сделать из нашего рассказа? Очевидно один, что Галичья гора и аналогичные ей урочища представляют собой живой отголосок позднеледниковых ландшафтов, которые так хорошо сохранились в Сибири, и с этой точки зрения становится понятной сибирская природа многих реликтовых видов севера Среднерусской возвышенности.

|

ПОИСК:

|

© GEOMAN.RU, 2001-2021

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'