Глава 14. Взаимодействие

Все отдельные объекты мира, доступные нашему познанию, все индивидуальные формы бытия суть лишь особые преходящие проявления субстанции.

После того как были рассмотрены реакции обособленных хорионов, логично перейти к описанию процессов и результатов, их группового взаимодействия.

Межсистемные связи с физической точки зрения можно разделить на два типа. В одних случаях происходит объединение или разъединение геосистем, сопряженное с передачей вещества, энергии и информации от ядра к ядру. Здесь мы имеем дело по существу с явлениями субординации, подобными питанию и размножению организмов. В других случаях вступают в соприкосновение более или менее однопорядковые объекты, между которыми устанавливаются отношения иные, чем трофическое или генетическое соподчинение. Таковы, например, взаимодействия членов лесного сообщества. Контакты и повышают и понижают уровень организации.

Целесообразно противопоставлять поведение и развитие групп хорионов. Поведение - это как бы функционирование некоторого множества систем, а развитие - их эволюция, сопровождающаяся, как всегда, отбором и выживанием наиболее приспособленных.

Жизнь групп. Геосистемы соединены цепями питания (в частном случае - биотическими), причем характер последних зависит от свойств ядер, отдающих и принимающих субстанцию. Нередко питание целиком определяется неориентированной активностью системы-донора. Отношения между облачными и речными хорионами или отношения между хорионом телецентра и хорионами принимающих его программы телевизоров принадлежат именно данному разряду взаимодействий. Есть способ связи, основанный на ориентированной активности донора и пассивном восприятии реципиента. Он может наблюдаться, скажем, в орошаемых районах, где дренажные воды сбрасываются во впадины, или в окрестностях любого города, куда на свалки свозят мусор. Есть также пассивно-активное питание, свойственное, к примеру, парам объектов, в которых один представлен системой с ядром из популяций трав, планктонных водорослей или скоплением минералов, а другой - системой, образованной ста^ дами копытных, колониями моллюсков-фильтраторов или коллективами людей, добывающих полезные ископаемые. Наконец, встречается активная передача вещества, энергии и информации, присущая симбиозам организмов и комбинатам.

Поведение геосистем в процессе трофических взаимодействий подчиняется общим закономерностям. При пассивном варианте смыкания реципиента с неориентированно активным донором обратные свяЬи отсутствуют и поведение пары зависит от питающего элемента, всякое изменение которого вызывает однозначную реакцию питаемого элемента. В условиях ориентированной активности донора, но пассивности реципиента устанавливается обратная связь, поведение уже начинает отчасти диктоваться состоянием зависимой стороны. Пассивно-активный вариант смыкания двух геосистем ассоциируется с обоюдным влиянием членов пары, причем тут появляется эффект управления, необходимого зависимой стороне для улучшения ее обеспечения ресурсами, и прежде всего энергией. Этот эффект довольно хорошо изучен на примере пастбищ, где, как теперь установлено, складывается совокупность поведенческих актов скота и растений, сводящихся ко взаимной подстройке. Полного своего выражения прямые и обратные связи достигают при достаточной активности обеих составляющих, когда поведение синхронизируется.

Сказанное о парах можно распространить на триады и другие группы геосистем, сомкнутых трофической цепью. Многочленными эти группы никогда не бывают из-за сильного рассеяния вещества, энергии и информации при передаче от ядра.

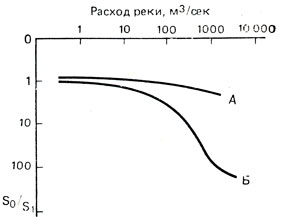

Достаточно однородные геосистемы, вступая в контакт, могут при определенных обстоятельствах объединяться, сливаясь ядрами. Яркий образец такого поведения демонстрируют речные хорионы (см. рис. 54). Вслед за слиянием ядер обычно идет взаимопроникновение оболочек, включая обмен живыми организмами. Побуждает к объединению конвергенция потоков в поле земного тяготения. Часто эффект слияния вызывается антропогенными факторами, одним из которых выступает строительство каналов. Например, после прокладки Суэцкого канала началось смешение биот, относящихся к совершенно различным флористическим и фаунистическим областям. Иногда проникновение элементов геосистем бывает односторонним, как в случае миграции миноги по каналу из Атлантики в Великие озера, приведшей к обеднению ихтиофауны. В силу внутренних причин происходит срастание геосистем, созданных в основном общностями людей как наиболее активными ядрами (достаточно вспомнить процесс агломерации населенных пунктов).

Рис. 54. Увеличение размеров оболочки речных геосистем при слиянии потоков (А) и впадении их в водоемы (Б)

Поведение геосистем при объединении отнюдь не всегда гармонично и согласованно. Они способны негативно влиять друг на друга, что наблюдается в устьях притоков больших рек.

Широко известны и примеры отрицательного результата такого специфического вида сближения биогенных систем, как цнтродукция растений и животных. Наиболее масштабны побочные последствия тесного воздействия систем этносов на территории одной страны, на континенте и на планете в целом.

Если в рассматриваемом процессе участвуют далеко не равновеликие слагаемые, то можно говорить об эффекте поглощения. В природе, судя по палеогеографическим сведениям, оно было обычным явлением в ледниковые и межледниковые эпохи, когда чередовались трансгрессии и регрессии океана. Чрезвычайно широко этот эффект распространен среди геосистем с экономическими и социальными ядрами. Лучшей иллюстрацией его служит разрастание городов-гигантов за счет окрестных городков, сел и деревень, еще драматичнее судьба хорионов, созданных малыми народами в крупных государствах.

При поглощении какое-то время включения сохраняют функционально-структурную автономность, но постепенно их индивидуальность утрачивается в ходе общего развития. Окончательное растворение в среде, однако, наблюдается сравнительно редко, поскольку все же остаются различные следы - от рецессивных генов до развалин и топонимов.

Некоторые геосистемы претерпевают деление, если дробится их ядро. В качестве универсальной внешней причины, вынуждающей к такому поведению, нужно назвать резкое уменьшение или увеличение прихода и расхода питающей субстанции. Картину классического случая раздела можно найти в реконструкции природной обстановки на южной границе Европы и Азии, где в среднем плейстоцене существовавший здесь Каспийско-Средиземноморский морской каскад превратился в три обособленных водоема. Для биогенных систем толчком к делению становится ослабление потока генетической информации под влиянием барьеров, репродуктивная изоляция. Но самым мощным деструктивным фактором в наши дни стал вооруженный техникой человек, который неуклонно придерживается линии все большего расчленения и измельчения природных тел, служащих ядрами многообразных геосистем.

Внутренние процессы, приводящие в конце концов к разделению геосистемы,- это, как правило, либо рост размеров материнского и дочерних ядер, либо накопления в оболочке следов, препятствующих движению вещества, энергии и информации. Вклад обоих процессов неодинаков. Системы с косным ядром обычно делятся после блокирования его выдающихся частей новообразованными телами (как то наблюдается в морских заливах, отчленяемых пересыпями). В биогенных системах деление- чаще всего следствие дифференцированного роста. Вероятно, один из самых сложных феноменов деления систем в новейшей истории Земли связан с распадом империй в результате резкого падения относительной роли метрополии как общественного очага и фокуса.

Кооперация и конкуренция. Очень часто происходит пространственное объединение геосистем, благодаря чему приток субстанции в них увеличивается. На суше такое поведение обнаруживают хорионы, созданные водными телами, которые при конденсации испарившейся со всей их площади влаги f получают некоторое дополнительное количество атмосферных осадков. Но конечно, кооперирование - это характерная черта биогенных систем, начиная, скажем, с леса или зарослей ламинарии как сообщества древесных и водорослевых консорций с их фитогенными полями и кончая мировой экономикой как сообществом государственных систем. В рассматриваемом случае речь идет о поступлении в систему сравнительно небольшого дополнительного количества вещества и энергии. Физически эффект -кооперации неотделим от эффекта трофического, хотя он может быть выражен в относительных величинах (например, некоторые рыбы в стае потребляют на 10-20% больше корма, чем в одиночку). Для многих индивидуальных хорионов кооперативное поведение не только имеет приспособительное значение, но и является единственным путем самосохранения.

Поскольку ресурсы питания (в широком смысле слова) всегда ограниченны, геосистемы при сходстве их требований неизбежно вступают в конкурентные отношения. Черты соперничества просматриваются уже в поведении достаточно низкоорганизованных хорионов: известны примеры отсечения водосборов у слабых рек более энергичными соседями. В среде геосистем с живыми ядрами конкуренция - норма существования. Есть две стратегии борьбы за ресурсы: а) перехват питающего потока или захват неподвижной питающей массы (способ, характерный для систем, способных к росту в сторону источника жизни и увеличению принимающей поверхности, в особенности для систем с растительным ядром) и б) подавление соперников с помощью "выделяемых веществ, в частности биолинов (что типично для микрохорионов, созданных грибами, продуцирующими антибиотики). Эти стратегии применительно к организмам были названы Б. А. Быковым аллелосполией и аллелогонией. Они противоположны по механизмам (активное изъятие вещества, энергии, информации из общего пространства и отдача продуктов жизнедеятельности ему), но сходны по конечному эффекту (торможение развития конкурентов и их устранение). Теперь видно, насколько был прав И. М. Сеченов, подчеркивая необходимость представлений о ближайшем окружении при определении понятия организма. Отнюдь не ограниченный своей поверхностью, организм продолжается в среде, и целое, хорион, образует именно совокупность живого с зависимым от него неживым.

Ассоциации. При противоречивом взаимодействии однородных и разнородных геосистем происходит упорядочение структур, взаимное приспособление. Так формируются ассоциации. Примерами сложившихся ассоциаций могут служить леса и степи. В равночленных сообществах нет выраженных доминантов; неравночленные сообщества, напротив, обладают мощными продуцентами-эдификаторами, главным образом древесными растениями.

В природе лучше других изучены малые группы биогенных систем, известные под названием биогеоценозов. Причем подробнее исследованы сравнительно простые по строению неравночленные ассоциации. Любопытно, что в сфере общества больше сведений накоплено о крупных равночленных ассоциациях типа территориальных производственных комплексов, образованных множествами индивидуальных хозяйственных геосистем. Недавно начатые работы по глобальной проблематике фактически означают специальное рассмотрение мировой далеко неравночленной ассоциации систем с ядрами-государствами. Появились предпосылки для землеведческого синтеза знаний о планетарном ансамбле систем, где в качестве ядер выступают литосферные плиты и важнейшие в циркуляции атмосферы и океана течения воздуха и воды.

Таким образом, со структурно-организационной точки зрения нужно различать системы, которые всегда наделены ядром, и ассоциации систем, сосуществующих как в условиях равенства, так и в условиях неравенства. В последнем случае в группе также есть нечто вроде ядра.

В одной цепи. Материя в своем движении принимает форму конкретных хорионов. Они взаимодействуют между собой, соединяются, делятся. И в процессе спонтанного расщепления порождающих начал возникают системы, обладающие новыми качествами. Одно большое начало способно дать импульсы многим каскадам систем, далеко разносящих его энергию и негэнтропию по цепям питания.

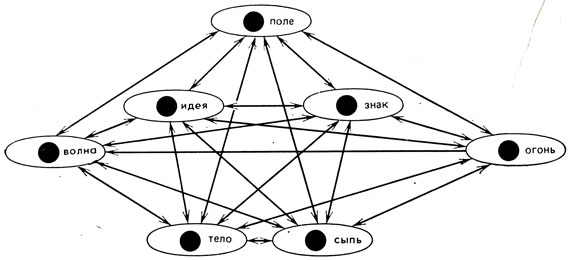

Сила реки вращает турбины ГЭС, разливается по линиям электропередачи, заставляет работать типографские станки, отражается в печатном слове, преображается в мысль, воплощается в проекте и затем, может быть, вновь зримо проявляется при реализации задуманного. Речь идет о последовательности превращений: тела - в поле, поля - в знаки, знаков - в идею, идеи - в тело и т. д. Тела, поля, знаки, идеи как звенья цепи и как ядра систем выстраиваются в расходящиеся и сходящиеся ряды, которые представляются сложно переплетающимися нитями плотной ткани действительности, проводящими сосудами и клетками всеземного растения. Через хорионы на планете осуществляется связь между веществом и полем, между материальным и идеальным, между природой и обществом.

Благодаря сцеплению между ними поддерживается порядок на всех уровнях организации материи и совершается тот круговорот, который угадывался еще древними. Как итог сказанного, приведем схему взаимодействия систем (см. рис. 55).

Рис. 55. Схема взаимодействия геосистем (влияние идей и знаков распространяется через материальных посредников)

|

ПОИСК:

|

© GEOMAN.RU, 2001-2021

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'