Почему это так трудно

В чем тут дело? Почему изучать физику заряженных частиц на расстоянии 60 км труднее, чем на расстоянии 600 км? Причины этому две. Одна связана с тем, что сама жизнь заряженных частиц в условиях плотной нейтральной атмосферы в области D неизмеримо сложнее, чем на разреженных просторах внешней ионосферы (выше максимума ионизации на 250 - 300 км). Как мы знаем, плотность нейтрального газа в атмосфере резко падает с высотой. Количество нейтральных частиц в единице объема на расстоянии 600 км во много миллионов раз меньше, чем на расстоянии 60 км. Соответственно меньше и частота столкновений заряженных частиц с нейтральными, а значит, меньше хлопот со всякими процессами, которые такие столкновения порождают.

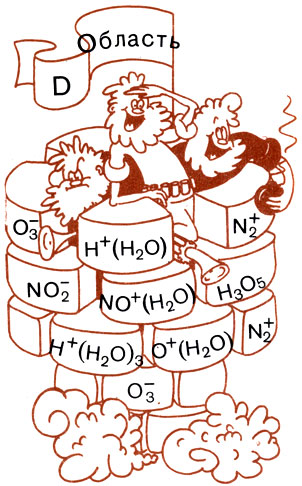

В то же время ионы и электроны в области D вкраплены в весьма плотную (по ионосферным понятиям, разумеется) среду нейтральных частиц и непрерывно с очень большой частотой сталкиваются с последними, порождая обилие химических превращений. Отсюда и разнообразие типов положительных ионов, и появление отрицательных ионов, и весьма сложная связь с такими малыми составляющими, как NO, О, Н2О, концентрации которых сами по себе известны плохо, и т. д. Все это вместе взятое и делает сложным поведение ионосферы на высотах 50 - 90 км и трудным исследование ее физических процессов, которые определяют первую из упомянутых выше причин плохой изученности D-области. О проблемах физики и структуры этой области как раз и пойдет дальше речь.

Область D

Вторая причина, тормозящая прогресс в исследовании D-области, касается экспериментальных трудностей и связана, как и первая, с расположением этой области в достаточно плотных слоях атмосферы.

Сколь-нибудь подробный разбор различных методик ионосферных измерений выходит за рамки этой книги, поэтому ограничимся здесь лишь самым общим описанием проблемы.

Прямые измерения ионосферных параметров (концентраций ионов, электронов, электронной и ионной температур) выполняются различными методами. Скажем, на ракете устанавливается специальный прибор - зонд, который измеряет количество заряженных частиц в окружающем ракету атмосферном газе, анализируя изменение электронной проводимости этого газа между двумя электродами, на которые подано высокое напряжение. Этот метод дал много сведений о распределении ионов и электронов в ионосфере выше 100 км. Пытались применять его и для измерений на меньших высотах. Но вот беда, в условиях высокой плотности нейтрального газа он становится ненадежен. Абсолютные значения измеряемых параметров начинают зависеть от многих факторов: плотности газа, образования пленки на электродах, так называемой подвижности ионов в газе и т. д. И точно учесть эти факторы очень и очень трудно. Когда сравнили зондовые измерения в области D с другими, более надежными результатами, оказалось, что величины, например, общей концентрации положительных ионов [Х+] в зондовых измерениях сильно завышены (в 3 - 5, а то в 10 раз). К чему это привело с точки зрения аэрономических проблем, мы поговорим ниже. Сейчас отметим, что в последнее время практически отказались от абсолютных измерений зондовой методикой в области D и используют ее лишь для относительных измерений, т. е. для того, чтобы судить, как выглядит форма высотного профиля концентрации положительных ионов или электронов.

Очень много полезных сведений о строении ионосферы дает так называемый метод некогерентного рассеяния. Метод этот очень дорогостоящий и требует создания огромных радиолокаторов, посылающих в атмосферу мощные импульсы (несколько мегаватт) радиоволн. Тем не менее в мире сейчас существует и успешно работает около десятка таких установок. Но вновь та же беда. В плотных слоях атмосферы из-за частых столкновений электронов и ионов с нейтралами этот метод неприменим. Нижняя граница, с которой еще можно получить сведения об ионосферных параметрах, лежит сейчас на 100 - 150 км. В решении проблем D-области, таким образом, некогерентное рассеяние помочь не может.

По всему земному шару разбросана сеть ионосферных станций. Эти станции регулярно патрулируют состояние ионосферы - следят за отражением радиоволн различных частот от ионосферных слоев. Каждые 15 минут на каждой станции получают и фотографируют картинку-ионограмму, где видно, на каких высотах отражаются радиоволны каких частот. Богатейший материал накоплен таким образом о поведении главного ионосферного максимума в области F2 (250 - 300 км). Часто появляется на ионограммах слой F1 (180 - 200 км), днем хорошо видна ионизация в области Е (100 - 120 км), в виде яркого следа проявляется узкий спорадический слой Es (≈105 - 110 км). А вот область D вновь оказывается не охваченной этим методом исследования. На ионограммах ей нет места: радиоволны, испущенные ионосферной станцией, не отражаются от области D. Правда, нельзя сказать, что оператор на ионосферной станции совсем не видит этой области. Время от времени она проявляется, но в негативном плане. Некоторые частоты исчезают с ионограммы. Они застряли по дороге от станции к отражающим слоям и обратно - частично или полностью поглотились на высотах до 100 км. Эффект D-области налицо. Но говорит ли это нам что-нибудь о структуре самой D-области? К сожалению, очень мало. При вертикальном ионосферном зондировании (так называется описанный выше метод), как и в других случаях, когда измеряется интегральный (суммарный) эффект прохождения радиоволн через D-область, очень трудно перейти от этого интегрального эффекта к реальному распределению концентраций электронов (а именно они определяют поглощение радиоволн) по высоте и к абсолютным значениям этих концентраций. Ведь нам, во-первых, ничего неизвестно, как распределено само поглощение с высотой, а во-вторых, это поглощение зависит не только от концентрации электронов, но и от того, сколь часто они сталкиваются с нейтральными частицами, т. е. от частоты соударений. А этот параметр порождает в D-области уже свои проблемы, обсуждение которых увело бы нас далеко в сторону. Отметим лишь грустный факт, что и вертикальное зондирование не дает желаемых сведений о строении ионосферы на высотах 50 - 90 км.

Эффект D-области

В предыдущих главах мы уже видели, как важно знать ионный состав ионосферы на разных уровнях и как много дали масс-спектрометрические измерения этого состава в Е- и F-области. Ну а что же в D-области? Та же картина. Различные типы масс-спектрометров, успешно применяемые выше 100 км, ниже работать не могут. Они "захлебываются" в плотной нейтральной среде и либо совсем выходят из строя, либо отказываются измерять нужные параметры.

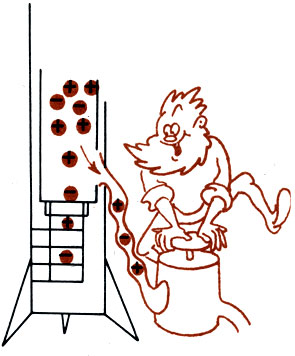

Чтобы спасти положение, придумали, как "обмануть" масс-спектрометры и заставить их работать на малых высотах. Перед анализатором прибора стали помещать камеру с вакуумным насосом. Насос непрерывно откачивает воздух, поступающий из атмосферы, окружающей ракету, и создает в камере пониженное давление, которое масс-спектрометр способен "пережить". Прибор работает и дает сведения об относительном содержании различных ионов в окружающем газе, но, естественно, не об их абсолютном количестве.

Ясно, что описанная процедура делает масс-спектрометрические эксперименты на малых высотах значительно более сложными и громоздкими, чем на высотах Е- и F-области. Именно поэтому активное исследование ионного состава D-области задержалось по сравнению с более высокими областями почти на 10 лет.

Масс-спектрометрический эксперимент

Но это еще не все. Специфика самого ионного состава области D вносит дополнительные трудности в процесс его измерений. Сложные положительные ионы-связки, играющие, как выяснилось, большую роль в физике D-области, очень неустойчивы. Образно говоря, они могут развалиться от малейшего прикосновения. А ведь прикосновение ракеты, налетающей на неподвижный газ со скоростью 1 км в секунду, трудно назвать "малейшим". Возникла опасность, что те ионы, которые масс-спектрометр измеряет в нижних слоях,- не что иное, как жалкие осколки значительно более сложных (и соответственно более громоздких и неустойчивых) ионов-связок, реально существующих в атмосфере и распадающихся при встрече с прибором под действием различных факторов (ударная волна движущейся раке ты, электрическое поле прибора и т. д.). Значит, одной лишь откачной системы мало - нужны еще специальные ухищрения, чтобы избавиться от разрушения сложных ионов.

А отрицательные ионы. Ведь проблемы их измерения не стояло при исследованиях состава ионосферы выше 100 км. Значит, здесь для масс-спектрометристов вообще "terra incognita". Да плюс те же самые трудности с возможным распадом сложных отрицательных ионов-связок на более простые в самом процессе измерений.

Нужно ли, учитывая все это, удивляться, что в области D мы далеки от того положения с исследованием ионного состава, которое имеется в других ионосферных областях.

Итак, сложность получения экспериментальной информации о строении и составе ионосферы ниже 100 км очевидна. Несмотря на это, естественно, делаются все новые и новые попытки изучать D-область различными методами. Используют радиоволны, излученные с ракеты, модифицируют идею поглощения радиоволн, усовершенствуют зондовую методику, применяют методы, основанные на тонких эффектах распространения радиоволн, таких, как перекрестная модуляция, частичное отражение, взаимодействие с ионосферной плазмой сверхдлинных радиоволн и т. д. И нет недостатка в профилях, скажем, электронной концентрации, измеренных в разных местах различными приборами в разных условиях. Но беда состоит в том, что, получая в разных измерениях сильно отличающиеся результаты, мы каждый раз должны решать, является ли это отражением реальной изменчивости самой D-области или результатом ошибочности одного из примененных методов.

|

ПОИСК:

|

© GEOMAN.RU, 2001-2021

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'