Что такое "время жизни"

В фотохимии используют известное физическое понятие "время жизни данной частицы" (иона, электрона, нейтрального атома и т.д.).

Время жизни частицы

Оно обозначается обычно τ и представляет собой время, которое частица (назовем ее X) успевает просуществовать между своим рождением в одном процессе и гибелью в другом. Если под "другим" понимается любая реакция, в которой участвует наша частица X, то и т будет просто фотохимическое время жизни, или время жизни относительно фотохимических процессов. Если же под "другим" понимать какую-то конкретную реакцию, то мы получим время жизни относительно этой реакции. Когда имеется несколько реакций, в которых может участвовать данная частица, сравнение соответствующих времен жизни дает нам представление о том, какая из реакций доминирует. Та из них, время жизни относительно которой меньше, будет являться основным процессом гибели частиц X.

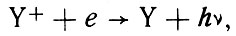

Поскольку мы не раз будем оперировать понятием "время жизни"' и сравнивать величину τ для разных процессов, уместно, видимо, пояснить все сказанное примером. Пусть нас интересует, во-первых, время жизни электронов днем на высоте 160 км и, во-вторых, какой из трех процессов рекомбинации -

Радиативная рекомбинация атомных ионов. Формула 6

рекомбинация атомных ионов при тройных соударениях. Формула 7

Диссоциативная рекомбинация молекулярных ионов. Формула 8

- определяет гибель электронов на данной высоте.

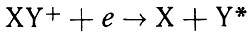

Первый процесс - радиативная рекомбинация атомных ионов, второй - рекомбинация атомных ионов при тройных соударениях" (М - любая третья частица), а третий - диссоциативная рекомбинация молекулярных ионов. Пусть нам известны константы всех трех процессов и концентрации частиц:

Константы всех трех процессов и концентрации частиц

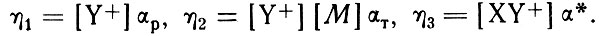

Вероятность участия η-частицы (в нашем случае - электрона) в данной реакции равна произведению константы скорости и концентрации других участвующих частиц. Для реакций (6) - (8) это будет выглядеть следующим образом:

Формула 9

Ну а время жизни обратно пропорционально вероятности участия:

Время жизни частиц

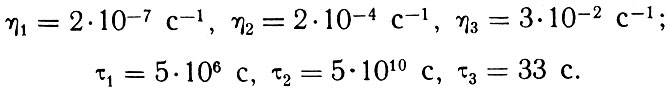

Оно и понятно: чем активнее частица участвует в данной реакции (чем больше г)), тем меньше время жизни, и наоборот. Подставляя теперь конкретные значения параметров, получаем:

Конкретные значения

Итак, электрону необходимо подождать 5 миллионов секунд (более 10 лет), прежде чем он сможет принять участие в реакции радиативной рекомбинации (6). Для участия в реакции (7) надо ждать еще больше - 5×1010 с. Но ждать столько ему, конечно, не придется: в среднем через 33 секунды после рождения он погибает в акте диссоциативной рекомбинации.

Вот мы и получили ответы на интересовавшие нас вопросы. " Беря наименьшую из полученных величин τ, мы имеем фотохимическое время жизни электрона в наших условиях. Оно равно 33 секундам. Сравнивая времена жизни относительно всех трех процессов, или, что то же, вероятности участия η, мы видим, что в процессах гибели электронов, безусловно, доминирует реакция диссоциативной рекомбинации. Вероятность участия электрона в этой реакции в сотни тысяч раз больше, чем вероятность участия в реакции радиативной рекомбинации или рекомбинации при тройных соударениях.

Мы знаем теперь, что такое фотохимическое время жизни. И нам легко понять, какую важную роль это понятие играет в решении вопроса о том, как взаимодействуют фотохимия и динамика. Ибо динамический процесс может действовать на частицу (перемещать ее), только пока частица живет - в течение времени τ. Следовательно, чем больше τ, тем дальше унесут частицу динамические процессы.

Вернемся к процессам (6) -(8) и рассмотрим такой пример. Пусть на нашей высоте 160 км действует горизонтальный дрейф заряженных частиц вдоль параллели со скоростью 0,1 см/с. И пусть (исключительно для примера!) не существует ни реакции (6), ни реакции (8), а гибель электронов определяется реакцией тройных соударений (7). Время жизни электрона тогда равно 5×1010 с Все это время он будет потихоньку (V = 0,1 см/с) дрейфовать вдоль параллели и отдрейфует на 5×1010×0,1 =5×109 см (!). А это половина земного шара! Ясно, что в этом случае ни о каком фотохимическом равновесии не может быть и речи, ибо в данный . момент в данном месте будут находиться электроны, родившиеся ; в разных местах, в разных условиях и в разное время. Например, не будет разницы между дневными и ночными концентрациями электронов, ибо ночью ионосфера окажется полна электронов, родившихся вчера днем и позавчера днем, и днем много лет назад...

Ну а в реальной ситуации, когда действует диссоциативная рекомбинация и время жизни равно нескольким десяткам секунд? В этом случае, очевидно, электрон за время τ переместится на несколько сантиметров. Много это или мало? Интуитивно все мы, конечно, чувствуем, что это мало и что ничего страшного от этого не произойдет. Но с чем все-таки эти сантиметры сравнивать?

Это и есть основной вопрос проблемы фотохимия - динамика. Оказывается, сравнивать надо с характерными размерами изменения параметров среды. Если электрон из одного места перенесен в другое, но с теми же условиями, ничего не изменится в уравнении фотохимического равновесия. Но если он попал в условия, отличные от начальных - другая плотность нейтральных частиц, а следовательно, иная скорость ионизации, или другая концентрация положительных ионов, следовательно, другая вероятность рекомбинации,- то в этом случае условия фотохимического равновесия уже не будут выполнены, а это и будет означать, что динамика влияет на распределение заряженных частиц.

Остается понять лишь, что же это за характерные размеры, которые мы должны использовать для сравнения. В качестве таких размеров при рассмотрении вертикальных движений принимают высоту однородной атмосферы (о которой мы говорили выше) нейтрального газа Н. Таким образом, если за время т динамика (в данном случае амбиполярная диффузия) переносит электрон (или ион) на расстояние, меньшее Н, условие фотохимического равновесия сохраняется. В случае горизонтальных перемещений определить характерные размеры труднее. Обычно считается, что они составляют десятки километров и что горизонтальный перенос как таковой не влияет заметно на распределение заряженных частиц.

Таков принцип сравнения роли фотохимии и динамики. Если же взяться за конкретные цифры (чего мы здесь делать не будем), то время жизни заряженных частиц на высотах 100 - 200 км днем составит несколько десятков - сотню секунд. При реальных скоростях вертикальных (амбиполярная диффузия) и горизонтальных (дрейф) движений в верхней атмосфере эти процессы не успевают за время τ перенести ионы достаточно далеко, чтобы нарушилось фотохимическое равновесие. Именно поэтому считают, что в дневных условиях на высотах 100 - 200 км влиянием динамических процессов можно пренебрегать. Ночью, когда все концентрации заряженных частиц уменьшаются, падают и вероятности участия, скажем, электронов в реакциях рекомбинации (см. (9)) и возрастает время жизни. В этом случае некоторые процессы переноса могут оказаться существенными. Но о ночной ионосфере на высотах больше 100 км речь пойдет отдельно.

|

ПОИСК:

|

© GEOMAN.RU, 2001-2021

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'