9. Группа монтмориллонита

К минералам группы монтмориллонита, так же как и в предыдущих группах (серпентина-каолинита и галлуазита), относятся существенно магнезиальные, существенно алюминиевые и промежуточные между ними минеральные виды. Несмотря на внешние черты сходства, эти минералы значительно отличаются от них по своему кристаллическому строению и некоторым, совершенно особым физическим свойствам.

Для кристаллической структуры этих минералов, как и для всех слюдообразных веществ, характерно слоистое расположение анионов и катионов в кристаллической решетке.

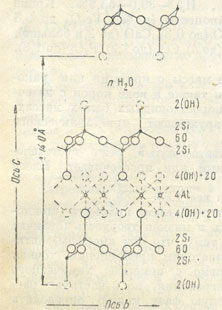

Рис. 345. Кристаллическая решетка монтмориллонита

Отличительной особенностью по сравнению с минералами групп каолинита и галлуазита здесь является то, что "гидраргиллитовый" слой располагается между двумя слоями кремнекислородных тетраэдров (рис. 345). В этом отношении минералы группы монтмориллонита близко напоминают особенности строения минералов группы талька и других им подобных по кристаллическому строению. Что касается ориентировки кремнекислородных тетраэдров в отдельных слоях, то тут нет принципиальных отличий от структуры галлуазита (см. рис. 344): одни вершинки тетраэдров, занятые ионами кислорода, входят в состав "гидраргиллитового" слоя, другие, занятые гидроксильными ионами, направлены наружу. Таким образом, каждый слоистый пакет с обеих сторон оторочен ионами гидроксилов, способных удерживать молекулы H2O. Последние, очевидно, располагаются слоями с упорядоченной ориентировкой молекул. Интересно, что при нагревании до 575°, после того как будет потеряна вся молекулярная вода, кристаллическая решетка перестраивается в решетку пирофиллита (рис. 326).

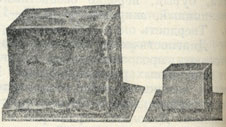

Рис. 346. Бентонит. Маленький кубик-бентонит в сухом состоянии; большой - тот же кубик, впитавший воду, удерживающуюся в его массе

Замечательной и чрезвычайно важной в практическом отношении особенностью минералов группы монтмориллонита является их свойство набухать в присутствии воды (рис. 346), а при нагревании постепенно отдавать адсорбированную воду. В связи с этим величина с кристаллической решетки может колебаться в значительных пределах-от 9,6 до 28,4 Å в зависимости от количества молекул H2O, участвующих в кристаллической структуре минерала*. Высокая поглотительная способность глин, состоящих главным образом из минералов группы монтмориллонита и способных извлекать из жидкостей различные загрязняющие взвешенные примеси (а в сухом состоянии даже нефтяные газы), широко используется в разных отраслях промышленности. Встречаются глины, которые хорошо адсорбируют едкие и углекислые щелочи и потому используются как "омыляющие" вещества, применяемые в мыловаренной промышленности. Все эти глины носят название "отбеливающих" глин. Им даны также различные специальные названия: "бентониты" или "бентонитовые глины", "фуллеровы земли", "гумбрин", "нальчикит" и т. д.

*(Молекулы H2O располагаются в межпакетных пространствах, т. е. проникают вдоль плоскостей, разграничивающих плоские пакеты кристаллической структуры. Так как каждый пакет с обеих сторон на внешних плоскостях содержит гидроксильные ионы и, следовательно, пакеты примыкают друг к другу по поверхностям, несущим одинаковые заряды, то нет ничего удивительного в том, что при проникновении воды легко происходит раздвижение этих пакетов.)

Другим очень важным свойством минералов этой группы, представленных обычно тонкодисперсными массами, является сильно выраженная способность к обмену катионами, подобно тому как это установлено для цеолитов и специальных веществ, называемых пермутитами. Глины, состоящие главным образом из монтмориллонита, на 100 г вещества содержат от 60 до 100 мг-экв обменных катионов, главным образом Са2+, К1+, Nа1+, тогда как в каолинах устанавливается всего 3-15 мг-экв этих катионов. Поскольку после тонкого помола обмен катионами увеличивается до трех раз, считают, что эти обменные катионы могут располагаться не только на поверхности частиц, но и внутри кристаллических фаз (очевидно, в пространствах между слоистыми пакетами в кристаллических решетках).

Согласно представлениям Росса и Гендрикса, эти обменные катионы ("внешние основания") хотя и входят в состав минералов группы монтмориллонита, но не участвуют в самой кристаллической структуре их. Будучи адсорбированы, они лишь компенсируют остаточный отрицательный заряд кристаллической решетки, возникший в результате замены в ней более высоковалентных катионов более низковалентными (например, Аl3+ на Mg2+, или Si4+-на Аl3+). В самом деле, если в кристаллической структуре бейделлита-Al2 [Si4O10][OH]2•nH2O мы часть катионов Аl3+ заменим катионами Mg2, то возникнет остаточный отрицательный заряд, который может быть погашен, например, Na1+ (в среднем на долю обменных оснований приходится заряд 0,33):

Na0,33 ↑ Al1,67Mg0,33[Si4O10][ОН]2•nН2О.

Ту же картину будем иметь в случае замены Si4+ на Аl3+:

Na0,33 ↑ Al2[(Si3,67,Al0,33)O10][OH]2•nH2O.

Этим объясняется сложность химических формул для минералов группы монтмориллонита, рассчитываемых по способу, предложенному Россом и Гендриксом. Мы не будем приводить здесь этих расчетов. Укажем лишь, что количество катионов шестерной координации, как правило, получается свыше двух (2,05-2,27). Наличие ионов Аl четверной координации, заменяющих Si4+, характерно для богатых алюминием разностей.

Из минералов этой группы мы рассмотрим: бейделлит, монтмориллонит и нонтронит.

Бейделлит - Al2[Si4O10][OH]2•nН2O. Назван по местности Бейделл в Колорадо (США).

Химический состав непостоянный; показывает переменные количества полуторных окислов и кремнезема в зависимости от содержания воды. Содержание Аl2O3 колеблется от 20 до 27,6%, SiO2 - от 45 до 50%. Кроме того, почти всегда в небольших количествах содержатся Fe2O3, СаО, щелочи: Na2O и К2O, иногда MgO, NiO, МnО и др.

Сингония моноклинная. Изредка встречается в тонких ромбовидных пластинках. Обычно распространен в виде землистых масс вместе с монтмориллонитом в бентонитовых глинах. Кристаллическая структура аналогична структуре монтмориллонита.

Цвет белый с желтоватым, буроватым, красноватым оттенком. Блеск у плотных масс слабый, восковой. Показатели преломления непостоянны, зависят от содержания воды.

Твердость пластинок 1,5. Спайность по {001}. Уд. вес 2,6 (пластинок). Бейделлит, как и все другие минералы рассматриваемой группы, обладает явно выраженной способностью к катионному обмену в строго эквивалентных соотношениях, набуханием в воде и другими общими свойствами. О практическом значении см. монтмориллонит.

Происхождение и Месторождения. Бейделлит наблюдался в коре выветривания основных и ультраосновных пород в Халиловском, Аккермановском и других районах Ю. Урала. С этими условиями нахождения связано, например, содержание в них никеля и хрома. Встречался также в зонах окисления некоторых рудных месторождений (сурьмяных, марганцевых и др.). В весьма существенных количествах устанавливается в лёссах, например в юго-восточной части штата Миссури (США), в почвах, образовавшихся за счет лёсса, или в сероземах на изверженных породах, иногда как продукт изменения вулканического пепла, в бентонитовых глинах вместе с монтмориллонитом и т. д.

Монтмориллонит -m {Mg3[Si4O10][ОН]2}•p{Al,Fe•••)2[Si4O10][ОН]2)•nН2O. Отношение m : p обычно составляет 0,8-0,9. Назван по месту нахождения в Монтмориллоне (Франция). Является широко распространенным минералом, главным образом среди некоторых разностей глин.

Химический состав непостоянный, сильно зависит от варьирующего содержания воды. По имеющимся анализам чистых разностей устанавливаются следующие колебания (в %): SiO2 48-56, Аl2O3 11-22, Fe2O3 5 и больше, MgO 4-9, СаО 0,8-3,5 и больше, Н2O 12-24. Кроме того, иногда устанавливаются К2O, Na2O и др.

Цвет монтмориллонита белый с сероватым, иногда синеватым оттенком, розовый, розово-красный, иногда зеленый. Блеск. В сухом состоянии матовый. Nm = 1,516-1,526.

Твердость отдельных чешуек не известна. Очень мягкий. Жирный. Спайность чешуек совершенная по {001}. Уд. вес непостоянный.

Диагностические признаки. Наличие монтмориллонита в тех или иных глинах можно заподозрить по явлениям сильного их набухания от влаги и связанной с этим свойством жирности. Однако точная диагностика без измерения оптических констант, рентгенометрических исследований и химических анализов невозможна.

Интересны некоторые внешние признаки, свойственные выходам на дневную поверхность бентонитовых глин, богатых монтмориллонитом и бейделлитом. После дождей поверхностные выходы их превращаются в густую массу скользкого студня. При высыхании они трескаются и в то же время вспучиваются под влиянием продолжающегося сильного разбухания более глубоких участков. В результате они приобретают сморщенный, сильно трещиноватый вид, напоминающий кораллы. В установившуюся сухую погоду поверхность этих глин становится чрезвычайно рыхлой.

Происхождение. Монтмориллонит образуется почти исключительно в экзогенных условиях, преимущественно в процессе выветривания основных изверженных горных пород, в условиях щелочной среды.

Многие бентонитовые глины, состоящие из монтмориллонита, образовались в качестве продукта разложения вулканических пеплов, оседавших главным образом в морских бассейнах.

Монтмориллонит широко развит также в коре выветривания основных изверженных горных пород: диабазов, базальтов, габбро, перидотитов и др. Образуется и в почвах за счет выветривающихся гранитов и диоритов. Известны скопления его в выщелоченных и средне гумусных черноземах и каштановых почвах, возникающих на изверженных горных породах.

Образуясь в поверхностных условиях, монтмориллонит является более или менее устойчивым минералом. В пустынных местностях залежи его, превращаясь с поверхности в тонкий пылевидный материал, с помощью ветров и самумов легко переносятся по воздуху. Этим путем возникают лёссовые отложения, содержащие часто в существенных количествах бейделлит и монтмориллонит.

Практическое значение. Благодаря высокой поглотительной способности монтмориллонитовые глины широко используются для различных, целей в промышленности либо непосредственно в просушенном виде, либо после предварительной химической обработки (активации).

Главным потребителем таких глин является нефтяная промышленность, использующая их для очистки продуктов дробной перегонки нефтей от посторонних взвешенных примесей (смол, углистых веществ и пр.). В текстильной промышленности они применяются при отделке суконных материалов с целью удаления жиров и масел при крашении тканей (шелковых, хлопчатобумажных и пр.), где используется их способность давать с водой и жирами устойчивые густые суспензии. В резиновом производстве эти глины наряду с каолином употребляются в качестве активного наполнителя для придания жесткости и повышения сопротивления истиранию, кислотоупорности и пр. В мыловаренной и косметической промышленности они применяются как наполнители при производстве дешевых сортов мыла, изготовлении пудры, грима, губной помады, зубного порошка, пасты и т. д. Применяются они также для очистки воды и пищевых продуктов (вина, растительных масел и пр.), в качестве добавок при производстве бумаги, керамики и, наконец, в терапии при изготовлении лекарств, главным образом как связующее (в таблетках и пилюлях), как адсорбенты бацилл и вредных веществ при желудочных заболеваниях, ранениях, отравлениях алкалоидами и т. д.

Месторождения. Месторождение высококачественных отбеливающих глин известно в окрестностях сел. Гумбри, близ г. Кутаиси (Западная Грузия), в виде пласта различных оттенков от почти белого через светло-желтоватый, желтовато-зеленый до серого цвета. Материалом для образования этих глин послужил вулканический пепел, снесенный в море в верхнемеломое время. Около г. Нальчика известны высококачественные монтовриллонитсодержащие глины в нижнетретичных осадочных породах.

Бентонитовые глины, обладающие адсорбирующими и омыляющими свойствами, в СССР представлены группой месторождений в окрестностях сел. Асканиа (в Западной Грузии, к юго-востоку от г. Махарадзе) в виде пластообразных залежей. Отметим также месторождения кила в Крыму (верхнемелового возраста). В районах от Карасубазара до Севастополя они давно уже разрабатываются кустарным способом.

3а границей месторождения отбеливающих глин (фуллеровы земли) широко распространены в США: во Флориде, Джорджии, Алабаме, Калифорнии, а также во Франции (Монтмориллон в Виенне), Германии, Японии и в других странах.

Нонтронит - (Fe, Al)2[Si4O10][ОН]2•nН2O. В сущности здесь объединяются богатые Fe2O3 разности монтмориллонита, поэтому было бы рациональнее называть его ферримонтмориллонитом. Назван по месту нахождения в Нонтронэ (Франция). Синоним: хлоропал (в редко встречающихся плотных массах в смеси с опалом).

Химический состав переменный. В редких случаях он отвечает почти чисто железистому минеральному виду с химической формулой: Fe2[Si4O10][ОН]2•nH2O, т. е. конечному члену изоморфного ряда с Al2[Si4O10][ОН]2•nН2O (бейделлит). Обычно в существенных количествах содержит Аl2О3 (до 14%) и MgO (до 8%). Содержит также СаО (до 2%), в небольших количествах К2O, Na2O, иногда NiO, Cr2O3.

Встречается обычно в землистых скрытокристаллических агрегатах, изредка в плотных опаловидных массах.

Цвет нонтронита зеленовато-желтый, фисташково-зеленый, буровато-зеленый (окрашенного гидроокислами железа). Блеск рыхлых разностей матовый, плотных-восковой. Nm = 1,585-1,600.

Твердость около 2-2,5. Излом плотных разностей раковистый. Хрупкий, рыхлый, на ощупь жирный. Спайность устанавливается лишь для чешуйчатых разностей под микроскопом. Уд. вес 1,727-1,870.

Диагностические признаки. Среди продуктов выветривания, особенно ультраосновных магнезиально-железистых пород (серпентинитов, перидотитов, дунитов), можно предположить наличие его по землистым агрегатам, зеленовато-желтому или зеленому цвету. Точная диагностика может быть дана на основании оптических констант, химического или спектрального анализа и рентгенометрических данных.

П. п. тр. не плавится. В НСl разлагается, образуя студень кремнезема.

Происхождение. Образуется при экзогенных процессах, как указывалось - при выветривании богатых железом и магнием горных пород, преимущественно изверженных, а также в ряде месторождений металлических, в частности железных, руд. Обычно устанавливается в более низких горизонтах коры выветривания.

В процессе выветривания на поверхности постепенно разлагается с образованием гидроокислов железа, сохраняющих агрегатное строение нонтронита, и опала, переходящего в халцедон и кварц.

Практическое значение могут иметь нонтронитовые массы, обогащенные никелем, встречающиеся в коре выветривания ультраосновных изверженных горных пород.

Месторождения. Широко распространен в древних корах выветривания серпентинитовых массивов Халиловского (Ю. Урал), Кемпирсайского (там же, Актюбинская область) и других районов. Установлен также на горе Магнитной, в Кривом Роге, на Мариупольщине и в других пунктах.

|

ПОИСК:

|

© GEOMAN.RU, 2001-2021

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'