в. Прочие силикаты с возможными цепочечными анионами в кристаллических структурах

Здесь описываются минералы, кристаллические структуры которых пока не изучены, но, по некоторым соображениям, могут иметь место цепочечные анионные радикалы. Кроме минералов группы эпидота (цоизит, эпидот, ортит), рассмотрим также пренит и ильваит.

Цоизит - Ca2Al3Si3O12[OH]. Синоним: соссюрит - скрытокристаллическая разность в смеси с актинолитом, хлоритом и другими минералами, возникающими за счет основных, богатых кальцием плагиоклазов при процессах гидротермального их изменения.

Химический состав. СаО 24,6%, Аl2O3 33,9%, SiO2 39,5%, Н2O 2,0%. Изредка часть Аl2O3 замещена Fe2O3 (до 2-5%).

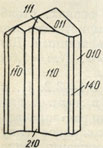

Рис. 321. Кристалл цоизита

Сингония ромбическая; ромбо-дипирамидальный в. с. 3L23PC. Полагают, что цоизит является псевдоромбическим вследствие тонкого полисинтетического двойникования. Облик кристаллов призматический (рис. 321). Грани призмы обычно сильно исштрихованы. Кристаллы с ясно образованными концами встречаются очень редко. Обычно они являются вросшими в те или иные измененные породы. Агрегаты чаще всего имеют шестоватое или зернистое строение. Цвет цоизита серый, зеленый, иногда розовый, красный, бурый. Блеск стеклянный. Ng = 1,702, Nm = 1,696 и Np = 1,696.

Твердость 6. Спайность по {010} совершенная и по {100} несовершенная. Излом неровный. Уд. вес 3,25-3,36.

Диагностические признаки. С уверенностью устанавливается лишь по оптическим константам в тонких шлифах. От эпидота отличается горазда более слабым двупреломлением и отсутствием окраски.

П. п. тр. вздувается и плавится в белую пузырчатую массу. Кислотами не разлагается. После предварительного прокаливания и сплавления дает с НСl студень кремнезема.

Происхождение. Обычно наблюдается как продукт гидротермального изменения основных плагиоклазов в ассоциации с амфиболами в метаморфических породах, кристаллических сланцах, амфиболитах и др. Встречается также в гидротермальных месторождениях в парагенезисе с сульфидами (пирротином, халькопиритом и др.) в виде прозрачных или полупрозрачных, часто зеленоватых кристаллов.

Месторождения. Впервые был найден в Зау-Альпах (Каринтия). В СССР отмечен на горе Юрма (Урал), в Алтае и в других местах.

Эпидот - Ca2(Al,Fe)3Si3O12[OH]. "Эпидозис" по-гречески - приращение. Название дано по форме поперечного сечения призматических кристаллов: эпидот, в отличие от амфибола, с которым его смешивают, имеет форму не ромба, а параллелограмма (одна сторона длиннее другой). Эпидот пользуется широким распространением в природе, особенно в метаморфических, гидротермально измененных богатых кальцием породах.

Химический состав. В отличие от цоизита, эпидот богат железом. Содержание Fe2O3 достигает 17%. Разность с отношением Al:Fe=3:l имеет следующий состав (в %): СаО 23,5, Аl2O3 24,1, Fe2O3 12,6, SiO2 37,9, Н2O 1,9.

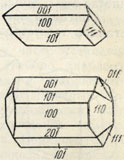

Рис. 322. Кристаллы эпидота (верхний из Поляковки, нижний- из Ахматовской копи)

Сингония моноклинная, ромбо-призматический в. с. L2PC. Облик кристаллов призматический, причем кристаллы вытянуты вдоль оси Ь (рис. 322), иногда шестоватый (см. рис. 13, где ось Ь поставлена вертикально), редко изометрический. Хорошо образованные рис 322. Кристаллы кристаллы часто характеризуются необыкновенным эпидота (верхний из богатством граней (свыше 290). Грани пояса оси Ь бывают покрыты резкими штрихами (см. рис. 13). Двойники встречаются часто; плоскостью срастания служит (100), изредка (001). Агрегаты. Помимо друз кристаллов, в пустотах эпидот часто образует сплошные зернистые, радиальнолучистые или параллельношестоватые агрегаты.

Цвет эпидота обычно зеленый различных оттенков, желтый, черный, серый. Чем больше содержание Fe2O3, тем окраска темнее. Блеск стеклянный, сильный. Ng = l,74, Nm = l,73 и Np = 1,72

Твердость 6,5. Спайность совершенная по {001} и несовершенная па {100}. Уд. вес 3,35-3,38.

Диагностические признаки. Наиболее распространенные в природе разности макроскопически довольно легко узнаются по фисташково-зеленому цвету, а в кристаллах, кроме того, по их облику.

П. п. тр. вспучивается и плавится; при этом богатые железом разности дают магнитный шлак. В НСl разлагается только после предварительного сплавления или сильного прокаливания с выделением студенистого кремнезема.

Происхождение. Условия нахождения и парагенезис минералов, сопровождающих эпидот, позволяют считать, что он образуется в связи с гидротермальными процессами. Довольно часто он встречается (иногда в значительных массах) в контактово-метасоматических месторождениях в ассоциации с кварцем, хлоритами, кальцитом, сульфидами и другими минералами. Нередко устанавливаются замещения эпидотом гранатов, пироксенов, амфиболов и других более ранних железосодержащих кальциевых силикатов. В случае привноса железа он развивается метасоматическим путем и по основным плагиоклазам.

Как породообразующий минерал широко распространен в гидротермально измененных основных изверженных породах. Особенно характерен для так называемых зеленых сланцев, Содержащих также хлорит и альбит.

Месторождения. В СССР хорошо образованные кристаллы встречаются в Ахматовской копи (рис. 322) в Назямских горах (Златоустовский район на Южном Урале), в Поляковском руднике в Кумачинских горах (Ю. Урал) и др. Под названием пушкинит описаны кристаллы эпидота зеленого, желтого и даже красного цвета с содержанием около 2% Na2O и 1,5% Li2O из окрестностей Верх-Нейвинского и Кыштымского заводов (Урал). Кроме того, как породообразующий минерал эпидот широко распространен в метаморфических породах в многочисленных горных районах.

Ортит - (Са,Се)2(Аl,Fe)3Si3O12[О,ОН]. "Ортос" по-гречески - прямой. Название связано с прямыми внешними формами его кристаллов. Синоним: алланит, принятый в американской литературе.

Химический состав обнаруживает большие колебания в содержаниях отдельных окислов. Се2O3 до 6%, (La...)2O3 до 7%. Кроме компонентов, приведенных в химической формуле, устанавливаются также Na2O, FeO, иногда MgO, MnO, Y2O3 до 8% (иттроортит), ThO2, иногда ВеО до 3,8%.

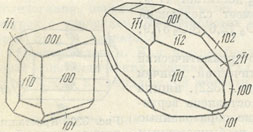

Рис 323 Кристаллы ортита

Сингония моноклинная; ромбо-призматический в. с. L2PC. Облик кристаллов толстотаблитчатый (рис. 323), иногда шестоватый. Часто встречается в виде вкрапленных зерен, реже в сплошном виде.

Цвет ортита бурый, смоляно-черный, изредка желтый. Просвечивает или непрозрачный. Блеск стеклянный (смолистый), жирный. Ng = 1,66-1,80, Nm = 1,65-1,78 и Np = 1,68-1,77.

Твердость 6. Хрупок. Спайность практически отсутствует. Излом близкий к раковистому. Уд. вес 4,1 (у измененных разностей падает до 2,7). Обладает радиоактивностью.

Диагностические признаки. Можно предположить по черному или бурому цвету, смолистому блеску и неровному или раковистому излому. От других похожих на него радиоактивных минералов отличается сравнительно низким удельным весом.

П. п. тр. вспучивается и легко плавится в бурое или черное пузыристое стекло. Сильно измененные разности выделяют довольно много воды. Обычно разлагается HG1 с выделением студня кремнезема, но после прокаливания не растворим в кислотах.

Происхождение. Ортит в виде вкраплений встречается главным образом в кислых интрузивных изверженных породах: гранитах, сиенитах, также пегматитах, иногда гнейсах, реже в кристаллических сланцах. Был обнаружен также в эффузивных изверженных породах и в контактово-метасоматических месторождениях (среди кристаллических известняков).

Как большинство радиоактивных минералов, способен подвергаться изменениям с превращением в изотропное или почти изотропное вещество, обогащенное водой.

Месторождения. Под названием уралортита он был описан в пегматитовых жилах в виде зерен неправильной формы и кристаллов среди красноватого полевого шпата в ассоциации с цирконом, иногда корундом, черной слюдой и др. Акад. Н. И. Кокшаровым он был описан под названием багратионита в виде кристаллов, богатых гранями (рис. 323, справа).

Из иностранных пунктов наибольшей известностью пользуются месторождения Скандинавии, где он встречается в магнетитовом месторождении близ Арендаля, в Кратере (Норвегия), близ Фалуна (Швеция) и в других местах.

Пренит - Ca2Al2Si3O10[OH]2. Назван по фамилии капитана Прена. привезшего этот минерал с мыса Доброй Надежды.

Химический состав. СаО 27,1%, Аl2O3 24,8%, SiO2 43,7%, Н2O 4,4%. Содержит также Fe2O3 в небольших количествах.

Сингония ромбическая; ромбо-пирамидальный в. с. Облик кристаллов. Ясно образованные кристаллы крайне редки. Обычно имеют короткостолбчатую или таблицеобразную форму. Главным образом распространен в сплошных массах почковидных агрегатов с радиальноволокнистым строением в пустотах среди измененных изверженных основных горных пород.

Цвет пренита белый, серый, зеленовато-серый, желто-зеленый. Полупрозрачный. Блеск стеклянный. Ng =1,642, Nm =1,618 и Np=1,612.

Твердость 6,5. Спайность средняя по [001]. Излом неровный. Уд. вес 2,8-3,0.

Диагностические признаки. Для сплошных масс обычно характерна бледная окраска с зеленоватыми оттенками. От цеолитов, с которыми можно смешать пренит по внешнему виду, отличается более высокой твердостью, оптическими свойствами, а от халцедона-по поведению п. п. тр.

П. п. тр., вспучиваясь, быстро плавится в пузыристое стекло. В закрытой трубке выделяет воду при высоких температурах (отличие от цеолитов). В НСl медленно разлагается, не образуя студня SiO2.

Происхождение и Месторождения. Пренит довольно часто устанавливается в гидротермально измененных основных породах (габбро, диабазах), образуясь в большинстве за счет основных плагиоклазов. Наблюдается также в миндалинах и трещинах среди тех же пород в виде натечных и радиальноволокнистых агрегатов, иногда в ассоциации с цеолитами, кальцитом, эпидотом. Нередко в парагенезисе с ним встречается самородная медь, как в известных месторождениях в районе оз. Верхнего (США).

В СССР он описан во многих пунктах Урала, Кавказа, Закавказья, в Крыму и др.

Ильваит - CaFe2•• Fe•• Si2O8[ОН]. Название происходит от латинского названия о. Эльбы (Италия). Синоним: лиеврит.

Химический состав не постоянен. Значительнее других варьируют содержания FeO и МnО. Для чисто железистой разности, согласно приведенной формуле, будем иметь (в %): СаО 13,7, FeO 35,2, Fe2O3 19,6, SiO2 29,3, Н2O 2,2. Содержание МnО достигает 9%.

Сингония ромбическая; ромбо-дипирамидальный в. с. 3L23PC. Облик кристаллов большей частью призматический. Грани призм покрыты вертикальными штрихами. Кристаллы встречаются лишь в пустотах. Обычно наблюдается в зернах неправильной формы или в сплошных зернистых массах, иногда в лучисто-шестоватых или жилковатых агрегатах.

Цвет ильваита черный с буроватым или зеленоватым оттенком. Черта серовато- или буровато-черная. Блеск полуметаллический жирный. В тонких шлифах слабо прозрачен. Ng = 1,91 и Nm = l,89.

Твердость 5,5-6. Хрупок. Спайность несовершенная по {001} и {010}. Излом неровный, отчасти раковистый. Уд. вес 3,8-4,1.

Диагностические признаки. Характерны черный цвет и такой же цвет черты, неровный или раковистый излом и относительно высокая твердость, также поведение п. п. тр.

П. п. тр. спокойно сплавляется в черный королек, сильно магнитный. С фосфорной солью реагирует на железо. В ряде случаев положительна также реакция на марганец. В НСl легко растворяется с выделением студенистого кремнезема.

Происхождение. Обычно встречается в контактово-метасоматических месторождениях железа, главным образом в зоне скарнов в ассоциации с гранатами (андрадитом), геденбергитом, магнетитом, сульфидами железа, меди и др. Известны случаи находок в богатых щелочами изверженных породах (нефелиновых сиенитах).

При выветривании разлагается с образованием лимонита (иногда гидроокислов марганца).

Месторождения. Первоначально был найден на о.Эльба, на р. Марина в виде крупных кристаллов и сплошных выделений на контакте пироксеновых масс (очевидно, геденбергита) с мрамором.

В СССР ильваит встречается в Турьпнских медных рудниках (С. Урал), главным образом на контактах геденбергитовых скарнов и мраморизованных известняков, а также в некоторых свинцово-цинковых месторождениях в ассоциации с силикатами Fe и Са, пиритом и другими минералами.

|

ПОИСК:

|

© GEOMAN.RU, 2001-2021

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'