4. Группа пирротина

В этой группе объединены соединения металлов VIII группы периодической системы элементов (в частности Fe, Ni и Со) с S, As и Sb с общей формулой АХ (или близкими к ней).

Здесь мы рассмотрим следующие минералы: пирротин, никелин, миллерит и пентландит.

Пирротин - Fe1-хS (чаще всего х = 0,1-0,2). Обычно формулу его обозначают в виде FeS. Название происходит от греческого слова "пиррос"- огнецветный. Синоним: магнитный колчедан.

Химический состав. Против формулы FeS всегда наблюдается "избыточное" содержание серы: вместо 36,4% оно доходит до 39-40%. Из примесей иногда присутствуют в незначительных количествах Cu, Ni, Со, изредка Мn, Zn и др. (первые три металла - главным образом за счет включений халькопирита и пентландита).

Сингония гексагональная; дигексагонально-дипирамидальный в. с. L66L27PC. Эта модификация устойчива при температурах ниже 138°. Кристаллическая структура пирротина характеризуется гексагональной решеткой типа никелина (см. ниже). Как показывают рентгенометрические исследования, избыток (против формулы FeS) серы не может быть объяснен тем, что добавочные крупные ионы S2- входят куда-то в промежутки в кристаллической структуре пирротина, так как для этого в ней нет достаточных по размерам пустот. Можно предположить, что либо ионы S2- заменяют частично ионы железа, либо при постоянном числе анионов S2- в решетке некоторые места для катионов Fe остаются незанятыми. К решению этого вопроса подошли путем сопоставления вычисленных удельных весов для обоих вариантов.

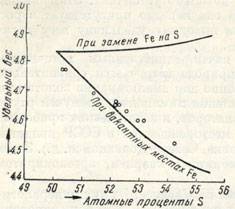

Рис. 99. Кривыми показаны вычисленные удельные веса. Кружками изображены удельные веса, установленные для пирротина в действительности

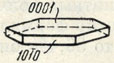

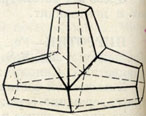

На рис. 99 изображены две кривые: верхняя кривая показывает вычисленные значения удельных весов при предположении, что ионы S частично заменяют ионы Fe; нижняя - для другого варианта, когда часть мест для ионов Fe остается незанятой; кружками показаны значения удельных весов реальна существующих в природе разностей пирротина. Сравнивая эти данные, легко убедиться в том, что второе предположение оказывается правильным. В таком случае следует допустить, что для погашения общего отрицательного заряда анионов S2- часть ионов железа должна иметь не двухвалентный, а трехвалентный положительный заряд. Это подтверждено тонкими химическими анализами (С. В. Липин). Облик кристаллов. Кристаллы вообще редки. Обычно они имеют таблитчатый, реже столбчатый или пирамидальный облик (рис. 100 и 101) с наиболее часто встречающимися гранями пинакоида {0001}, призмы {1010}, дипирамид {1011}, {2021} и др. Двойники редки по (1011) Обычно встречается в сплошных массах или в виде вкрапленных зерен неправильной формы.

Рис 100 Таблитчатый кристалл пирротина

Цвет пирротина темный бронзово-желтый с бурой побежалостью. Черта серовато-черная. Блеск металлический.

Рис 101. Двойник пирротина

Твердость 4. Довольно хрупок. Спайность несовершенная по {1010}. Кроме того, наблюдается отдельность по {0001}. Уд. вес 4,58-4,70. Прочие свойства. Магнитен, но не всегда. Ферромагнетизм проявляется у более богатых серой разностей. Хороший проводник электричества.

Диагностические признаки. Характерными являются его цвет и часто устанавливаемые магнитные свойства.

П. п. тр. сплавляется в черную магнитную массу. В HNO3 и НСl разлагается с трудом, что сильно отличает его от троилита.

Происхождение. Пирротин в сравнительно редких случаях является высокотемпературным минералом. Образование его, так же как и пирита (FeS2), зависит не столько от температуры, сколько от концентрации ионов серы в растворах: при высокой концентрации серы железо выделяется в виде дисульфида (FeS2), при пониженной в виде моносульфида (FeS).

Пирротин распространен почти исключительно в эндогенных месторождениях и в различных генетических типах.

Довольно широким распространением он пользуется в основных изверженных породах, главным образом в норитах, иногда в габбро-диабазах. В них среди сульфидных скоплений он является главным минералом, встречаясь в тесной ассоциации с пентландитом и халькопиритом (месторождения медно-никелевых сульфидных руд).

В контактово-метасоматическом типе месторождений иногда образует значительные скопления, главным образом у границы с известняками. В парагенезисе с ним в этих месторождениях встречаются халькопирит, пирит, магнетит, черный сфалерит, арсенопирит, иногда касситерит (SNO2), шеелит (CaWO4), кальцит, кварц и др. Все они образуются в более позднюю стадию процесса скарнообразования.

В ряде типичных гидротермальных месторождений наблюдается в ассоциации со сфалеритом, галенитом, халькопиритом, касситеритом, арсенопиритом, железистыми хлоритами, карбонатами и др. Среди этих минералов пирротин принадлежит к числу наиболее поздних. В друзовых пустотах хорошо образованные кристаллы его обычно наблюдаются наросшими на кристаллах таких более ранних минералов, как сфалерит, кварц, кальцит и др.

Редкие находки своеобразных выделений пирротина были сделаны среди осадочных образований в ассоциации с сидеритом (Керченское месторождение железа), а также в фосфоритовых желваках.

При выветривании в зоне окисления он является наиболее легко разлагающимся сульфидом. Первоначально образуется сульфат закиси железа, который в присутствии кислорода переходит в сульфат окиси железа. Последний, гидролизуясь, дает нерастворимые гидроокислы железа (лимонит) и свободную серную кислоту, переходящую в раствор.

Практическое значение. Залежи сплошных пирротиновых руд, не содержащих других металлических полезных ископаемых, имеют ограниченное промышленное значение. Как сырье для сернокислотного производства эти руды значительно уступают пиритовым. Содержание в них серы обычно не превышает 30-32%, тогда как в пиритовых оно достигает 45-50%.

Месторождения. На примерах магматических месторождений пирротина типа Сэдбери мы остановимся ниже (см. пентландит). Из контактовометасоматических месторождений укажем на Башмаковское и Богословское - в группе Турьинских рудников (С. Урал). К числу типичных гидротермальных, богатых пирротином, месторождений принадлежит Девдоракское (недалеко от Военно-Грузинской дороги, у сел. Казбек), где пирротин, ассоциируя с кварцем и халькопиритом, слагает линзообразное тело в сланцах.

Никелин - NiAs. Синоним: красный никелевый колчедан.

Химический состав. Ni43,9%, As 56,1%. Примеси: Fe (до 2,7%), S (до 5%), иногда Sb и Со. Обычно наблюдаемые широкие колебания в составе никелина часто обусловлены примесями посторонних минералов, обнаруживаемыми под микроскопом.

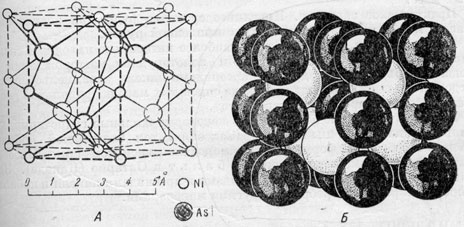

Рис. 102. Кристаллическая структура никелина. А - места расположения центров атомов Ni и As, Б - кристаллическая структура, изображенная в виде шаров

Сингония гексагональная; дигексагонально-дипирамидальный в. с. L66L27PC. Кристаллическая структура характеризуется простой гексагональной решеткой с плотнейшей упаковкой атомов. Она может быть получена из гексагональной структуры, если атомы никеля (рис. 102) расположить в узлах гексагональной ячейки, а атомы мышьяка - примерно в центрах половинного числа тригональных призм. Таким образом, каждый атом мышьяка окружен шестью атомами никеля, а каждый атом никеля - шестью атомами мышьяка и, кроме того, близок к двум атомам никеля (вертикально расположенным), являющимся также его ближайшими соседями. Это объясняет ту особенность кристаллических структур этого типа, что связь атомов в этих структурах отчасти обладает признаками ионной, отчасти металлической связи, что сказывается не только на повышении таких свойств, как отражательная способность, электропроводность и др., но также на некотором непостоянстве состава соединений, кристаллизующихся в структуре этого типа.

Облик кристаллов. Кристаллы встречаются очень редко, притом в неясно образованных формах, с господствующими гранями {1010}. Обычно встречается в сплошных массах, иногда в почковидных и других формах.

Цвет никелина бледный медно-красный. Черта буровато-черная. Блеск металлический.

Твердость 5. Хрупок. Спайность несовершенная по {1010}. Уд. вес 7,6- 7,8. Хороший проводник электричества.

Диагностические признаки. Весьма характерны бледный медно-красный цвет, металлический блеск.

П. п. тр. на угле плавится в блестящий хрупкий королек, причем издает сильный чесночный запах мышьяка. В закрытой трубке при сильном накаливании на холодных стенках образуется зеркало мышьяка. Раствор в HNO3 имеет яблочно-зеленый цвет; от прибавления аммиака раствор становится голубым. С диметилглиоксином дает густой розовый осадок.

Происхождение. Чаще всего встречается в гидротермальных жильных месторождениях, иногда в значительных количествах, в виде вкрапленности или сплошных масс. В парагенезисе с ним нередко наблюдаются диарсениды никеля - хлоантит, раммельсбергит, иногда самородный висмут, самородное серебро и др.

В процессе выветривания за счет никелина образуется яркозеленый минерал аннабергит (Ni3[ASO4]2•8H2O), обычно в виде примазок или порошковатых масс.

Практическое значение. Никелинсодержащие руды при значительных запасах могут являться важной промышленной рудой.

Месторождения. У нас в Союзе наиболее интересные находки никелина были сделаны в Берикульском золоторудном месторождении (Западная Сибирь). Вместе с другими арсенидами никеля (раммельсбергитом, герсдорфитом и др.) наблюдался в виде сплошных масс неправильной гнездообразной формы в прожилках карбонатов.

Из иностранных следует отметить некоторые жильные гидротермальные месторождения Рудных гор (Саксония) так называемой кобальто-никелево-серебряной формации с самородным висмутом (тип Шнееберг) и затем известное месторождение Кобальт в Онтарио (Канада). Здесь он наблюдается в ассоциации с сульфидами и арсенидами никеля и кобальта, а также самородным серебром и другими минералами.

Миллерит - NiS. Синоним: волосистый колчедан.

Химический состав Ni 64,7%, S 35,3%. Из примесей присутствуют: Fe (до 1-2%), Со (до 0,5%), Cu (до 1%).

Сингония. тригональная; дитригонально-скаленоэдрический в.с. - L63.3L23PC. Наиболее обычны формы: {1010}, {1120}, {1011} и др. Кристаллическая структура отлична от структуры пирротина и искусственной модификации NiS (тип никелина с координационным числом 6). Структура этой модификации с координационным числом 5 (промежуточным между высокотемпературной модификацией NiS и пентландитом) очень сложная. На описании ее останавливаться не будем.

Облик кристаллов. Обычно имеют игольчатую форму с грубой продольной штриховкой. Агрегаты. Часто встречается в радиальнолучистых, волосистых агрегатах. По этому признаку и назывался раньше волосистым колчеданом.

Цвет миллерита латунно-желтый, иногда с радужной побежалостью. Черта зеленовато-черная. Блеск сильный металлический.

Твердость 3-4. Хрупок. Волосистые кристаллы несколько упруги. Спайность совершенная по {1011} и {0112}. Уд. вес 5,2-5,6. Прочие свойства. Хороший проводник электричества.

Диагностические признаки. Очень характерны часто встречающиеся игольчатые формы и радиальнолучистые агрегаты латунно-желтого цвета. В тех случаях, когда он встречается в неправильной формы зернах или массах, без проверки химическим путем содержания в нем никеля и серы определить его бывает очень трудно.

П. п. тр. на угле плавится с образованием блестящего кипящего королька. В восстановительном пламени в конце концов дает плотную металлическую слабомагнитную массу никеля. В HNO3 и царской водке растворяется, окрашивая раствор в зеленый цвет (в данном случае обусловленный никелем), выделяя серу. Наблюдается весьма характерная реакция на никель с диметилглиоксимом.

Происхождение. Принадлежит к числу сравнительно редко встречающихся в природе минералов и в подавляющем большинстве случаев является типичным образованием гидротермального происхождения.

Иногда встречается в месторождениях медно-никелевых сульфидных руд как позднейший минерал, развивающийся за счет пентландита.

В типичных жильных гидротермальных месторождениях скопления его наблюдаются в ассоциации с другими никелевыми и кобальтовыми минералами, представленными главным образом сернистыми и мышьяковистыми соединениями. В этих случаях наблюдается в лучистых агрегатах в парагенезисе с линнеитом, герсдорфитом, галенитом, флюоритом, кальцитом, кварцем и др.

Практическое значение. Как один из наиболее богатых никелем минералов, представляет несомненный интерес для промышленности цветных металлов даже в тех случаях, когда наблюдается редко вкрапленным в породе или руде, особенно если находится в ассоциации с другими никелевыми или кобальтовыми минералами.

Месторождения. На территории СССР минералогическое значение имеют находки в районе Березовского золоторудного месторождения на Урале в виде лучистых или сноповидных агрегатов в тонких карбонатных жилках среди лиственитов (гидротермально измененных ультраосновных пород).

Из иностранных наибольшей известностью пользуются месторождения Рудных гор (Саксония), в частности Фрейберг, Шнееберг и др., где миллерит в крупнолучистых агрегатах ассоциирует с другими сульфидами никеля и кобальта, а также с галенитом, кальцитом, флюоритом и пр.

Пентландит - (Fe, Ni)9 S8. Синоним: железо-никелевый колчедан.

Химический состав непостоянный. Соотношение между Fe и Ni обычно 1:1. Постоянно присутствует кобальт в количестве от 0,4 до 2,5% (иногда больше) в виде изоморфной примеси к никелю.

Сингония кубическая; гексаоктаэдрический в. с. ЗL44L636L29РС. В хорошо образованных кристаллах в природе до сих пор не был встречен. В виде неправильной формы зерен и включений распространен в пирротиновых рудах магматических месторождений типа Сэдбери. Кристаллическая структура. Элементарная ячейка имеет довольно сложное высокосимметричное строение, аналогичное строению искусственно полученного кобальт-сульфида (Co9S8). Ионы Fe и Ni, замещая друг друга, занимают одинаковое положение в решетке, находясь в тетраэдрическом окружении анионов S.

Цвет пентландита бронзово-желтый, несколько светлее, чем пирротина. Черта зеленовато-черная. Блеск металлический.

Твердость 3-4. Хрупок. Спайность совершенная по октаэдру {111}. Уд. вес 4,5-5. Прочие свойства. Магнитностью не обладает. Хороший проводник электричества.

Диагностические признаки. Макроскопически установить пентландит крайне трудно, так как он обычно встречается в виде мельчайших выделений среди пирротиновой массы. Лишь крупные зерна можно узнать по несколько более светлому оттенку по сравнению с пирротином и хорошо выраженной спайности.

П. п. тр. сплавляется в черный магнитный шарик. HNO3 растворяет его, окрашиваясь в зеленый цвет. Прибавление NH4OH вызывает выпадение бурого осадка гидроокиси железа. С диметилглиоксимом дает резко выраженную реакцию на никель.

Происхождение. Встречается почти постоянно в парагенетической ассоциации с пирротином и халькопиритом, но только в тех сульфидных рудах, которые генетически связаны с основными и ультраосновными изверженными породами (габброноритами, перидотитами и др.). Парагенезис этих трех минералов в указанных породах настолько характерен, что достаточно бывает установить в них более легко определяемые минералы-пирротин и халькопирит, чтобы получить уверенность в том, что при тщательном микроскопическом изучении может быть обнаружен и пентландит, имеющий важное промышленное значение.

В зоне окисления за счет никелевых сульфидов образуется легко растворимый в воде сульфат никеля, нередко наблюдаемый в пустотах и на стенках выработок в виде бледнозеленых сталактитов и кристаллических корочек состава NiSO4•7H2O (моренозит).

Практическое значение. Пентландитсодержащие руды являются главным источником выплавляемого никеля. Около 90% мировой продукции никеля извлекается из медно-никелевых сульфидных руд (преимущественно в Седбери). Кроме никеля, из этих руд извлекаются также кобальт, медь, металлы платиновой группы и в небольших количествах селен и теллур.

Никель применяется для изготовления специальных инструментов, посуды, как составная часть многих важных в техническом отношении сплавов (нейзильбер, никелевая сталь, сплагы с медью и цинком для реостатов, монет и др.), для получения соединений, применяемых для никелирования, и т. д.

Месторождения. Пентландит является важным никеленосным минералом в медно-никелевых сульфидных рудах, пространственно и генетически связанных с основными магматическими породами. Главным минералом в этих рудах является пирротин; пентландит и халькопирит присутствуют обычно в количестве нескольких процентов. В небольших количествах встречаются также магнетит и минералы платины: сперрилит - PtAS2, палладистая платина, куперит - PtS, брэггит - (Pt,Pd,Ni)S и др.

Крупнейшее месторождение таких руд, известное под названием Сэдбери, находится в Канаде (у оз. Онтарио). Рудные тела в виде крупных залежей и жил располагаются в низах магматического массива, сложенного основными породами (норитами, габбро и др.). Эти руды содержат 1-5% Ni, 2-3%Cu и платиновые металлы.

|

ПОИСК:

|

© GEOMAN.RU, 2001-2021

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'