КОНГО

Расстановка ударений: КО`НГО

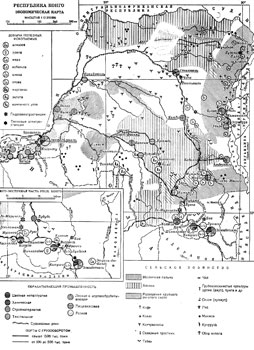

КОНГО, Республика Конго.

Республика Конго

Общие сведения. К. - государство в Центр. Африке, расположенное по обе стороны от экватора. До 1960 Конго было колонией Бельгии; в результате мощного развития нац.-освободит. движения с 30 июня 1960 К. провозглашено независимой республикой. Пл. 2344,9 тыс. км2. Нас. 13559 т. ч. (оценка 1958). К. выходит к Атлантич. ок. узкой полосой вдоль правого берега р. Конго. Столица, и крупнейший город - Леопольдвиль; важнейшие гг.: Элизабетвиль, Стэнливиль, Жадовиль, Лулуабург, Матади.

Административное деление Конго

Природа.Рельеф. Большую часть страны занимает обширная впадина Конго, лежащая внутри замкнутого кольца возвышенностей. По краевым возвышенностям на поверхность выходит докембрийский кристаллич. фундамент; в самой впадине он глубоко опущен и покрыт более молодыми осадочными породами. Центр., наиболее пониженная часть впадины - плоская аллювиальная равнина на выс. 300 - 500 м. С севера, востока и юга к ней прилегает полоса столовых песчаниковых плато выс. 500 - 1000 м, обрывающихся к днищу впадины крутыми уступами. Плато, в свою очередь, переходят рядом ступеней в краевые возвышенности - пенепленизированные кристаллич. массивы высотой до 1500 - 1700 м. Вдоль вост. границы К. протягивается с С на Ю зап. ветвь воет.-африканской системы грабенов, по краям которой поднимаются массив Рувензори (5119 м) и вулканич. группа Вирунга (г. Карисимби, 4531 м), в к-рой имеются 2 действующих вулкана (Намлагира и Нирагонго).

Климат в сев. части страны (к С от 5° ю. ш.) экваториальный, постоянно влажный с 2 максимумами осадков (март - май и сентябрь - ноябрь). В южной части К. климат экваториально-муссонный с дождливым летним и сухим зимним сезонами; продолжительность сухого сезона на крайнем Ю - до 5 - 6 мес. (с мая по сентябрь - октябрь). На большей части территории страны ср. темп-pa марта (или апреля) колеблется от +25° до +28°, июля (или августа) - от+23° до +25°. Более прохладным климатом отличаются лишь наиболее возвышенные районы на Ю и В страны. На высоких плато юго-вост. окраины К. (пров. Катанга) средние месячные темп-ры от +16° (июль) до +24° (октябрь). Годовое кол-во осадков в сев. половине К. составляет 1500 - 2000 мм, на Ю уменьшается до 1000 мм.

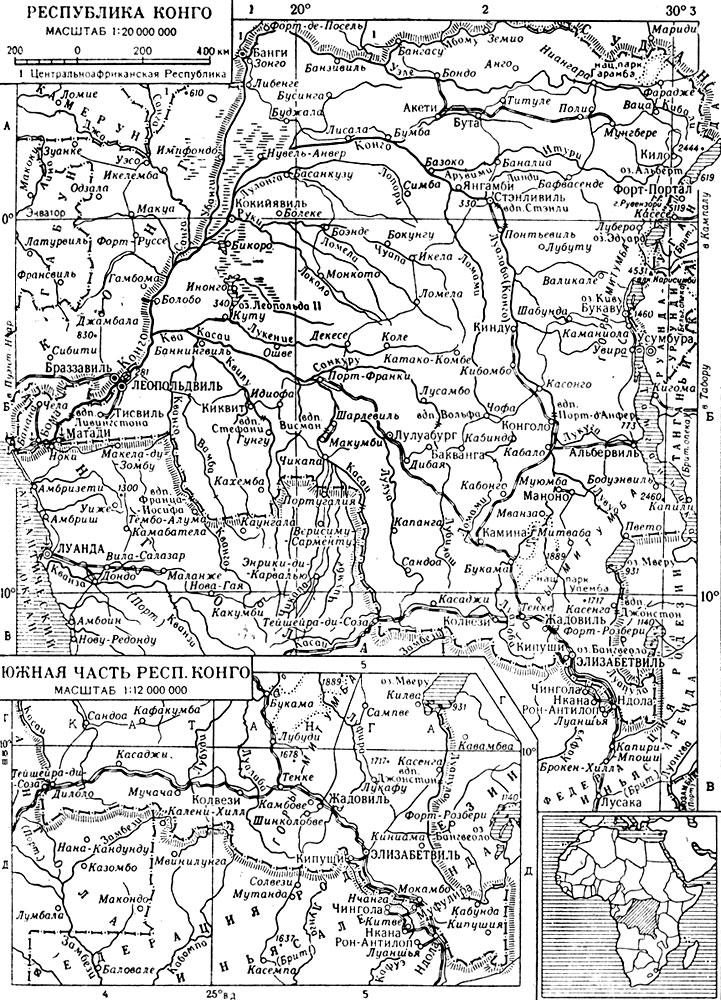

Гора Рувензори

Внутренние воды. Речная сеть страны характеризуется исключит/густотой и многоводностью. Подавляющее большинство рек принадлежит к басс. р. Конго; крупнейшие реки - Конго и её правые притоки - Арувими, Итимбири, Луфира, Убанги и левые - Ломами, Лулонга, Руки, Касаи (Ква). Все реки изобилуют водопадами и порогами, что в соединении с большой водностью рек обусловливает наличие огромных запасов гидроэнергии. Реки судоходны лишь на отдельных участках, разделённых порогами и водопадами. На В в пределы К. полностью или частично входят лежащие в грабенах глубокие озёра Альберт, Эдуард (принадлежат к басс. Била), Киву, Танганьика и Мверу (басс. Конго); в наиболее пониженной зап. части впадины Конго расположены мелководные озёра Леопольда II и Тумба.

Почвы и растительность. В сев. половине К. основным типом растительности являются густые вечнозелёные влажноэкв. леса на латеритных оподзоленных почвах, нередко заболоченных (особенно в зап. части впадины Конго). В юж. части страны, а также на крайнем С преобладают высокотравные саванны на красных почвах, с галерейными лесами вдоль рек. Высокие плато юго-вост. окраины К. покрыты редкостойными листопадными саванновыми лесами па красно-коричневых почвах. В горах на В Конго прослеживается высотная поясность от влажно-экв. лесов до высокогорных экв. лугов (на Рувензори до вечных снегов и ледников).

Животный мир очень богат и разнообразен. В лесах водятся многочисл. обезьяны (горилла, шимпанзе, гвереца и др.), полуобезьяны, древесные даманы, окапи, дикие свиньи. В саваннах встречаются слоны, носороги, буйволы, антилопы, газели, зебры, жирафы, из хищников - львы, леопарды, гепарды, шакалы, гиены. В реках много бегемотов и крокодилов. Обильно представлена фауна птиц, змей и насекомых (широко распространена муха цеце).

Природные районы: 1) центральный (днище впадины Конго и её вост. склоны) с влажноэкв. лесами; 2) средневысотные плато юж. окраины впадины Конго с высокотравными саваннами и галерейными лесами; 3) сев. край впадины Конго с высокотравными саваннами и галерейными лесами; 4) высокие (более 1000 м) плато ЮВ страны с саванновыми лесами; 5) гористый восток (район грабенов) с чётко выраженной высотной полярностью Ландшафтов. И. Н. Олейников.

Население. Осн. масса коренного нас. К. состоит из народностей, говорящих на языках группы банту; на С и СВ проживают народности, говорящие на суданских и пилотских языках (ок. 3 млн. ч.), в различных р-нах встречаются группы пигмеев (ок. 150 тыс. ч.). Европейцев (гл. обр. бельгийцев) было до 1 %. По офиц. данным (на 31 дек. 1957). в К. насчитывалось 1220 тыс. католиков, 813 тыс. протестантов и ок. 150 тыс. мусульман. Фактически же большинство конголезцев придерживается местных верований (анимизм, культ предков). Средняя плотность нас. - 5,6 чел. на 1 км2. Наибольшая - в р-не оз. Киву и низовье р. Конго; на большей части территории плотность нас. ниже средней, местами даже меньше 1 чел. на 1 км2. Число рождений на 1000 ч. в 1956 оценивалось в 42, смертей - 22. Во многих р-нах в результате тяжёлых условий жизни, слабой мед. помощи и др. смертность превышает рождаемость.

Леопольдвиль. Общий вид города

Большинство нас. К. - крестьяне, живущие в родо-племенных общинах. Значит. прослойка коренных жителей работает по найму. В конце 1957 из 1148 тыс. конголезцев, работавших по найму, было занято (в тыс. чел.): в с. х-ве 295, горнодоб. пром-сти 101, обраб. пром-сти 121, строительстве 118, торговле 71, транспорте 86.

В городе Стэнливиль

Хозяйство.Особенности формирования и общая характеристика экономики. Ко времени появления европейцев (конец 15 в.) народы К. находились на разных уровнях социально-экономич. развития. У нек-рых из них происходило классовое расслоение, возникали гос. образования (королевства Конго, Бушонго, Луба и др.).

Многочисл. племена занимались мотыжным земледелием, сбором дикорастущих плодов, охотой и рыболовством. Население издавна умело плавить и обрабатывать железо, медь и золото. Значит, развития достигли ремёсла. Между племенами велась оживлённая меновая торговля.

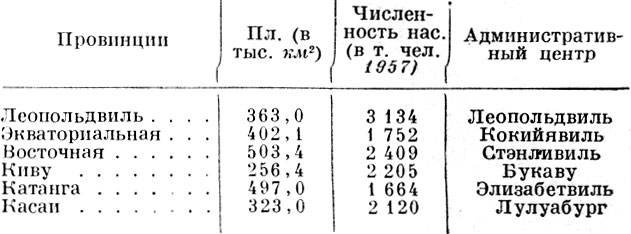

Озеро Киву

Работорговля, практиковавшаяся европ. "цивилизаторами" в Африке в течение неск. столетий, нанесла огромный урон населению К., подорвала развитие производит, сил. Превращение К. во 2-й пол. 19 в. в колонию бельгийского империализма сопровождалось чудовищными злодеяниями, массовым истреблением жителей, расхищением богатств страны. До 1908 колония находилась в личном владении белы, короля Леопольда II под назв. "Свободного государства Конго". Колонизаторы принуждали жителей сдавать непосильный натуральный налог (каучуком, слоновой костью). В 1908 К. перешло под управление Бельгии. После 1-й мировой войны эксплуатация К. становится более интенсивной: в экономику инвестируются крупные капиталы, развиваются горнодоб. пром-сть, транспорт, плантационное х-во, насильственно внедряются в полунатуральные х-ва конголезцев товарные с.-х. культуры.

Во время и после 2-й мировой войны ещё более усилилась интенсивность колониальной эксплуатации. К. превратилось в обильный источник важных видов сырья, особенно стратегич. значения. В ходе колониальной эксплуатации страны насаждались и развивались капиталистич. отношения. Усиление империалистич. гнёта приводило к росту политич. активности масс, подъёму антиимпериалистич. нац.-освободит. движения. В результате бельгийские колонизаторы вынуждены были дать согласие на предоставление К. независимости (с 30 июня 1960). Бельгия и др. империалистич. державы, заинтересованные в ограблении естеств. ресурсов страны, развернули борьбу против Республики Конго, рассчитывая сохранить над ней свой политич. и экономич. контроль. Для достижения своих целей империалисты прибегли к методам прямого вмешательства во внутр. дела К., поддержки реакц. элементов внутри К. и использования аппарата ООН для борьбы против законного пр-ва К. (врем. резиденция - Стэнливиль). Народ К. оказывает решит, отпор колонизаторам.

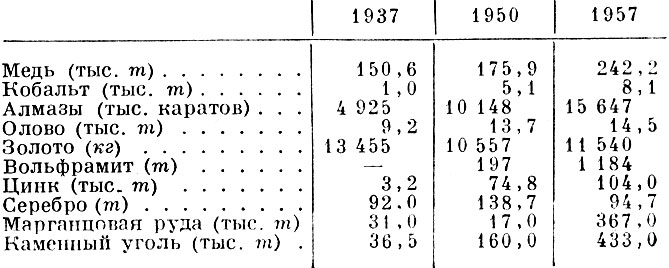

Длительное господство колонизаторов привело к тому, что экономика К. носит однобокий отсталый характер. Виднейшую роль в экономике играла эксплуатация мин. и растит, сырья для вывоза в ведущие капиталистич. страны. В К. добываются ок. 7,5 % меди в капиталистич. мире, 60 % кобальта, 60 % алмазов, 8,5 % олова, 5 % марганцовой руды, 4 % цинка; по добыче урана занимает 4-е место в капиталистическом мире.

К.- крупный производитель ценного с.-х. сырья для мирового рынка: занимает 2-е место в мире среди поставщиков пальмового масла и ядер пальмовых орехов, 3-е место в Африке среди производителей натур, каучука, 4-е место в Африке по хлопковому волокну.

Характерная черта колониальной экономики К. - господство иностр. монополий. По размерам размещённых в К. капиталов 1-е место занимает Бельгия, далее следуют США, Англия и др. Среди ведущих монополистич. групп выделяется бельгийская "Сосъете женераль де Бельжик". Монополии получают громадные прибыли: чистая прибыль частнокапиталистич. компаний составила 8 086 млн. в 1953, 9 158 млн. конголезских франков в 1957. Товарная продукция х-в конголезцев в 1950 - 57 составляла всего ок. 11 - 12 %, натуральная - 15 - 17 % нац. дохода К.

Господство иностр. монополий в экономике привело к сильной концентрации производства. Св. 50 % наёмных рабочих в К. сосредоточено на пр-тиях, принадлежа их 3 % компаний; более 80 % всех рабочих частнокапиталистич. компаний занято на пр-тиях с числом рабочих более 100 чел. Извлечение монополиями огромных прибылей сочеталось с крайне низким жизненным уровнем трудящихся африканцев; так, напр., по потреблению мяса (0,5 кг в год на одного жителя) К. занимало последнее место среди африканских стран.

Уд. в. отдельных отраслей х-ва в валовом нац. продукте в 1957 составил (в %): с. х-во -26, горнодоб. пром-сть и цветная металлургия - 20, разные отрасли обраб. пром-сти - 13, произ-во строит. материалов и строительство - 6, транспорт - 10, торговля - 9, прочие - 16.

Сельское хозяйство. Для с. х-ва характерно существование кр. плантационных и скотоводч. х-в, принадлежащих европейцам наряду с массой полунатур. х-в конголезцев. Всего под с.-х. культурами в 1955 было занято 2865 тыс. га, в т. ч. в х-вах конголезцев - 86%. Европейцам принадлежат лучшие земли. Урожайность с.-х. культур низкая. Так, в 1956 средняя урожайность в К. составляла (в ц/га): кукурузы 9,2, риса 11,1, пшеницы 6,6.

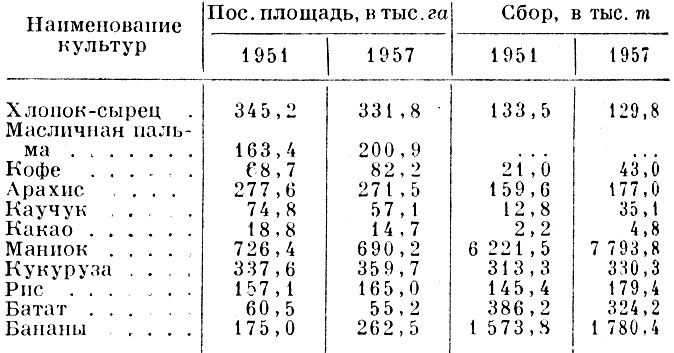

Посевы и сборы с.-х. культур

В х-вах европейцев нек-рую роль играют машины, но эти х-ва всё же базируются преим. на дешёвом ручном труде конголезцев. В целом механизация с. х-ва ничтожна: в 1953 в К. имелось лишь 952 трактора. На плантациях, принадлежащих европейцам, выращиваются в основном тех. культуры экспортного назначения; виднейшее место в их продукции занимает Экваториальная пров. Так, в 1957 из общей продукции плантаций европейцев на эту провинцию приходилось пальмового масла 49 %, каучука 67 %, какао 71 %.

В х-вах конголезцев господствует общинная собственность на землю, сильны докапиталистич. пережитки, консервируемые колонизаторами. Крестьяне подвергаются эксплуатации со стороны европейских монополистич. компаний и родоплеменных вождей и старейшин. До сих пор сохраняется крайне экстенсивное подсечно-переложное земледелие. Гл. орудие - мотыга; тяглового скота почти нет, удобрения применяются редко. Товарная продукция в общей продукции афр. хозяйств за 1950 - 57 возросла с 32,3 до 38,8 % . Хлопчатник - осн. тех. культура, выращиваемая целиком в х-вах конголезцев. В 1957 из общего сбора хлопка-сырца на Вост. пров. пришлось 31 %, Касаи - 20 %, Катангу - 19 %, Киву - 18 %. Из товарной продукции масличной пальмы в конголезском секторе 45 % дала пров. Леопольдвиль. 33 % сбора арахиса в х-вах конголезцев пришлось на пров. Восточную, 22 % - Леопольдвиль, 20 % - Касаи. В х-вах конголезцев выращиваются почти целиком прод. культуры для местного потребления (маниок, кукуруза, просо, сорго, батат, рис, бананы). В 1957 в пров. Леопольдвиль получено 26 % общего сбора маниока и 11 % кукурузы, Касаи - соответственно 26 % и 36 %. Скотоводство имеет второстепенное значение. Его развитие затрудняется в особенности в связи с распространением мухи цеце в низменных лесистых районах. В 1957 в К. насчитывалось 966 тыс. голов кр. рог. скота, 350 тыс. свиней, 636 тыс. овец, 1794 тыс. коз. Хотя конголезцы владеют б. ч. поголовья скота, в х-вах европейцев скот-во гораздо продуктивнее.

Лесные промыслы. Рыболовство. Лесные богатства интенсивно эксплуатируются, в частности для поставок на экспорт ценных пород тропич. деревьев. Среди лесных промыслов важное значение имеет сбор плодов дикорастущей масличной пальмы. Рыболовство развито в низовьях р. Конго, на оз. Танганьика и Киву.

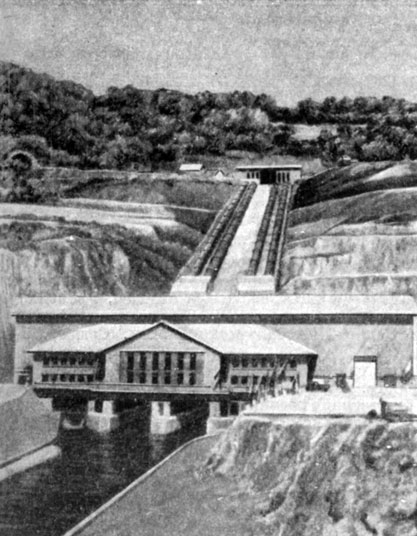

Промышленность. Структура пром. произ-ва вытекала из колониального характера экономики. 50,5 % валовой пром. продукции в 1957 приходилось на горнодоб. пром-сть и цветную металлургию, 12,4 % - на первичную переработку с.-х. продуктов. Гидроэнергетич. ресурсы К. оцениваются св. 100 млн. квт, но они используются в незначит. степени. За 1950 - 57 общая мощность эл.-ст. возросла с 216 тыс. до 530 тыс. квт, в т. ч. мощность ГЭС - с 152 тыс. до 460 тыс. квт. В 1957 выработано 2320 млн. квт-ч электроэнергии. Наиболее значит. эл.-ст. сосредоточены в Катанге (ГЭС Ле-Маринель, 126 тыс. кет, Делькомюн, 108 тыс. квт, и др.). В ниж. течении р. Конго на участке Инга намечается стр-во крупной ГЭС. Из др. источников энергии нек-рое значение имеют м-ния кам. углей низкого качества, разрабатываемые в Лукуге (у оз. Танганьика) и Луэне (юж. Катанга).

ГЭС Ле-Маринель на реке Луалабе, 1-я очередь введена в строй в 1956

Из мин. богатств важнейшее значение имеют м-ния медных руд в юж. Катанге, к-рые наряду с медью содержат др. ценные компоненты (кобальт, цинк, кадмий и др.). Подавляющая часть добычи медной руды приходится на рудники Мусонои, Камото, Руве, Кипуши. После обогащения руды подвергаются плавке на металлургич. з-дах в Элизабетвиле и Жадовиле. В Луилу, в р-не Колвези, построен электролизный з-д годовой мощностью 50 тыс. т меди и 1750 т кобальта. Осн. часть кобальтсодержащей руды поступает с рудников Мусонои и Камото. Цинковая руда добывается в Кипуши. С 1953 часть руды перерабатывается на гидрометаллургич. з-де в Колвези. Урановая руда добывается на м-нии Шинколобве; в добытой в 1957 руде содержалось ок. 850 т чистого урана. США и Англия по соглашению с Бельгией получили право на закупку 75 % руды в 1958 - 60. М-ния олова разрабатываются на В между р. Луалабой и оз. Танганьика и Киву. Часть оловянных концентратов выплавляется на электроплавильном з-де в Манонс (центр. Катанга). Быстро развивается добыча марганцовой руды (в Катанге). Добыча золота сосредоточена на СВ; осн. центры - Кило и Мото. М-ния алмазов, по добыче к-рых К. занимает 1-е место (по количеств, размерам добычи) в капиталистич. мире, разрабатываются в основном в двух р-нах: в р-не Чикапа на р. Касаи и её притоках - преим. ювелирные; в р-не Бак-ванга на р. Бушимае - тех. камни.

Медеобогатительные фабрики в Жадовиле

Небольшая часть продукции горнодоб. пром-сти (уголь, строит. материалы и т. д.) используется в К. Подавляющая же часть продукции горнодоб. пром-сти после первичной переработки экспортируется. Крупнейшая горнопром. компания "Юнион миньер дю О-Катанга", в к-рой представлены бельгийский, английский и амер. капиталы, монополизировала добычу и первичную переработку руд меди, кобальта, цинка, урана и др. в юж. Катанге. Добыча алмазов в басс. р. Касаи монополизирована бельг.-амер. компанией "Форминьер", добыча олова - компаниями "Жеомин" и "Симетен".

Основная продукция горнодоб. пром-сти

Обраб. пром-сть, кроме первичных отраслей цв. металлургии, представлена немногими отраслями: химич. (з-д в Жадовиле и др.), цем. (з-ды в р-не Леопольдвиля, Лубуди и др.; в 1957 получено 464 тыс. т цемента), лесной и деревообр. (в Ниж. Конго и др.), текст., гл. обр. хл.-бум., и швейной (ф-ки в Леопольдвиле, Элизабетвиле, Альбервиле), кож.-обувной (в Леопольдвиле з-д "Батя"), сахарной (з-ды Морбеке-Квилу, в Ниж. Конго и Увира, между оз. Танганьика и Киву), табачной (в Элизабетвиле и Стэнливиле). Важное значение имеет маслобойная пром-сть; в ней господствует филиал англо-гол, концерна "Юнилевер". Наибольшая часть продукции растит, масла экспортируется. Имеются муком., рисоочистит., мол., кондитерские, пивовар, и др. пр-тия. Имеются небольшие судоверфи в Леопольдвиле, занимающиеся как ремонтом плавучего состава, так и выпуском речных судов и барж.

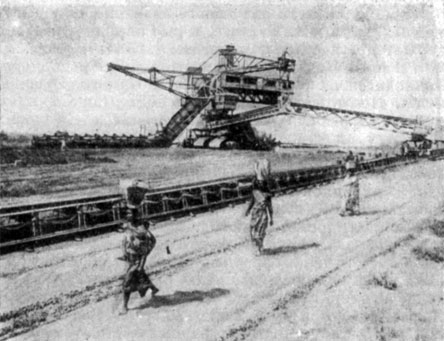

На алмазных разработках в районе Бакванга

Транспорт. Общая протяжённость ж. д. более 5 тыс. км. Осн. ж.-д. магистрали: Матади - Леопольдвиль, Порт-Франки - Элизабетвиль, Тенке - Дилоло, Камина - Кабало, Альбервиль - Кинду. Ж. д. изолированы друг от друга, образуют подобие сети только в Катанге. Ж.-д. транспорт отличается низким технич. уровнем, слабой пропускной способностью. Общая протяжённость безрельсовых дорог 139 тыс. км (1956), однако твёрдое покрытие имеется лишь на ограниченных участках.

На одной из центральных улиц Альбервиля

Основу трансп. сети образует р. Конго и её разветвлённые притоки. Общая протяжённость речной сети ок. 23 тыс. км, из к-рых для судоходства доступно 14,5 тыс. км. Оно затрудняется сезонными колебаниями воды, многочисл. водопадами, порогами. Гл. речной порт - Леопольдвиль. Осн. порт вывоза - Матади, расположенный более чем в 100 км от устья р. Конго, связан с гл. р-нами произ-ва мин. и с.-х. сырья комбинированными ж.-д. и водным путями; через него в 1957 прошло ок. 45 % внешнего торг. оборота страны, через его нефт. аванпорт Анго-Анго - 11 % и через Бому - 5 %. Значит. часть внешних перевозок К. осуществляется через Лобиту (Ангола) - 18 %. Для внутр. и внешних перевозок широко применяется воздушный транспорт. Аэродромы международного значения: Леопольдвиль, Элизабетвиль, Стэнливиль.

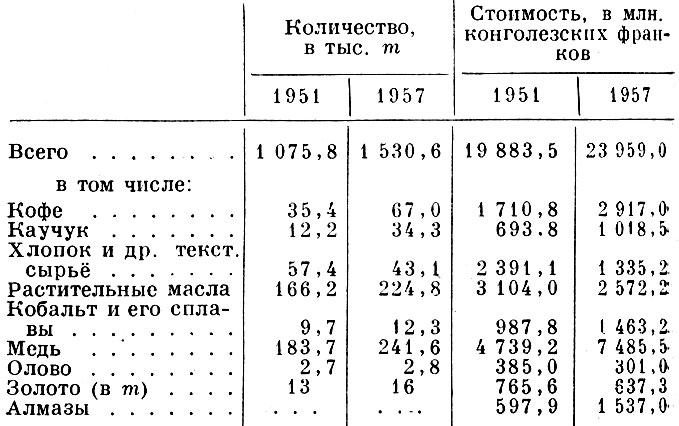

Внешние экономические связи. В связи с однобоким характером экономики внешне-торг. оборот составляет ок. 70 % (по стоимости) годового совокупного продукта страны. Ок. 60 % экспорта падает на мин. сырьё и металлы, 40 % на растит. и животные продукты. Импорт состоит из текст. изделий, одежды, продовольствия, топлива, пром. сырья, машин и оборудования. Ок. 1/2 экспорта К. направляется в Бельго-Люксембургский экон. Союз, ок. 15 % - в США, далее - в Англию, Францию, ФРГ, Италию и др. страны. Ок. 35 % импорта К. поступает из Бельго-Люксембургского экон. Союза, 15 - 20 % из США.

Экспорт

Ден. единица - конголезский франк, равный белы, франку.

Внутренние различия. Условия колон, режима сильно затрудняли процесс районообразования в К. По совр. уровню капиталистич. развития и по хоз. специализации можно выделить след. р-ны: 1) Юго-Восток (пров. Катанга), 2) Запад (пров. Леопольдвиль), 3) Северо-Восток (Восточная и Киву) и 4) Центральный р-н (Экваториальная и Касаи).

В Катанге наименьшее население и наименее развитое с. х-во по сравнению с др. р-нами. Основу же экономики составляют горнодоб. пром-сть, цв. металлургия и нек-рые отрасли обраб. пром-сти. В 1957 Катанга давала 75 % продукции (по стоимости) горнодоб. пром-сти страны, 37 % продукции. обраб. пром-сти. Осн. часть пром. продукции вывозится из К. В то же время Катанга ввозит из др. р-нов страны продовольствие и растит. сырьё.

Запад специализируется на выращивании масличной пальмы, какао и прод. культур. Среди лиц наёмного труда в пром-сти и строительстве занято 25 %, в с. х-ве - 12 %. Пром-сть сосредоточена в основном в г. Леопольдвиле; она связана гл. обр. с функциями города как ключевого трансп. узла. При этом конкуренция привозных товаров препятствует широкому пром. развитию. Наибольшее значение имеют пр-тия текст., строит., пищ. и кож.-обув пром-сти, судоверфи. Вне г. Леопольдвиля функционируют отдельные пр-тия лесной, деревообраб. и пищ. пром-сти. В 1957 на пров. Леопольдвиль приходилось 41 % продукции обраб. пром-стрт К., 30 % продукции конголезского сектора с, х-ва, 26 % - европ. сектора с. х-ва.

Северо-Восток специализируется на возделывании кофе, масличной пальмы, хлопка, прод. культур и на жив-ве. Среди конголезцев, работающих по найму, наиболее высок уд. вес с.-х. рабочих (ок. 38 %), значит, часть сезонных рабочих. Горнодоб. пром-сть представлена в основном добычей золота и олова. Имеются отдельные пр-тия обраб. пром-сти, особенно в Стэнливиле.

Центральный район наиболее экономически отсталый в К. Пров. Экваториальная и Касаи занимают последние места по численности лиц, работающих по найму. Среди них много сезонных рабочих. Х-во коренного нас. базируется на экстенсивном земледелии; выращиваются маниок, арахис, кукуруза, масличная пальма, хлопок; развиты лесные промыслы. Плантации европейцев в Экваториальной пров. в 1957 дали 71 % сбора какао в европ. секторе с. х-ва страны, 67 % каучука и 49 % пальм, масла. Среди отраслей горнодоб. пром-сти выделяется добыча алмазов на Ю пров. Касаи, к-рая даёт 13 % стоимости продукции горнодоб. пром-сти К. Ведутся лесоразработки. Обраб. пром-сть представлена мелкими пред-тиями по первичной переработке с.-х. продуктов. В. А. Мартынов.

Лит.: Каэн Л., Геология Бельгийского Конго, пер. с франц., М., 1958; Моретт Ф., Экваториальная, Восточная и Южная Африка, пер. с франц., М., 1951; Мартынов В. А., Конго под гнетом империализма. Социально-экономические проблемы бельгийской колонии, М., 1959; Гарруа Ж. П., Африка - умирающая земля. Разрушение африканских почв под влиянием колонизации, пер. с франц., М., 1954; Народы Африки, под ред. Д. А. Ольдерогге и И. И. Потехина, М., 1954; Вezу F., Problemes structurede leconomie congolaise, Louvain - P., 1957; Encyclopedic du Congo beige, t. 1 - 3, Brux., [1951 - 52]; Robert M., Le Congo physique, 3 ed., Liege, 1946.

Источники:

- Краткая географическая энциклопедия. Том 2/Гл.ред. Григорьев А.А. М.:Советсвкая энциклопедия - 1961, 592 с. с илл. и карт., 27 л. карт. и илл., 1 л. отд. карты

|

ПОИСК:

|

© GEOMAN.RU, 2001-2021

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'