КИРГИЗСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Расстановка ударений: КИРГИ`ЗСКАЯ СОВЕ`ТСКАЯ СОЦИАЛИСТИ`ЧЕСКАЯ РЕСПУ`БЛИКА

КИРГИЗСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Киргизия.

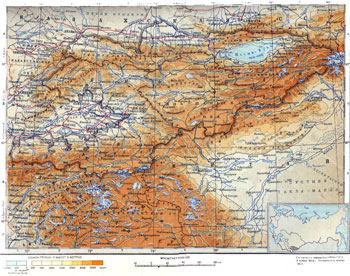

Общие сведения. К.- одна из союзных республик, входящих в СССР. Образована в 1924 как Кара-Киргизская (с мая 1925 - Киргизская) а. о. в составе РСФСР; в 1926 преобразована в Кирг. АССР, а в 1936 - в Кирг. ССР. Расположена на СВ Ср. Азии. Граничит на ЮВ с Китайской Народной Республикой. В К. выделены 2 области: Ошская, Тянь-Шаньская и 15 р-нов респ. подчинения. Пл. 198,5 тыс. км2. Столица - г. Фрунзе.

Природа.Рельеф. Территория К. в осн. занята горами. Почти вся она расположена в пределах Тянь-Шаня. Юго-зап. часть К. относится к горной системе Памиро-Алая. Частично в пределы К. входят предгорные равнины (Чуйская долина, окраины Ферганской долины). Наибольшие высоты находятся на В и Ю республики. На В, в Центр. Тянь-Шане, на границе с Китаем поднимается пик Победы (7439 м), поблизости от него - пик Хан-Тенгри (6995 м). Расположенный западнее массив Акшийрак отделяет от Центр. Тянь-Шаня Внутр. Тянь-Шань, обрамлённый с Ю мощным хр. Кокшаал-Тау (пик Данкова - 5982 м), с С - хр. Терскей-Алатау и Киргизским, с ЮЗ - хр. Ферганским. Во Внутр. Тянь-Шане - множество хребтов с заострёнными зубчатыми гребнями и плосковерхих, разделенных долинами и котловинами. Для его вост. части, как и для Центр. Тянь-Шаня, характерны расположенные на большой высоте (до 3800 м) широкие пространства сыртов - высокоподнятых выровненных поверхностей, б. ч. представляющих собой днища межхребтовых долин. КС от хр. Терскей-Алатау, между ним и хр. Кунгей-Алатау (относится к Сев. Тянь-Шаню), находится Иссык-Кульская котловина с оз. Иссык-Куль. Зап. часть К. расположена в пределах Зап. Тянь-Шаня. Важнейшими орографич. элементами здесь являются Таласская долина, хребты Таласский и Чаткальский. На ЮЗ в пределы К, входят сев., вост. и юж. окраины Ферганской долины с предгорьями и прилегающими частями подгорных равнин. На Ю к К. относятся сев. склон Туркестанского хр., Алайский хр., Алайская долина и сев. склон Заалайского хр. (пик Ленина - 7134 м), составляющего сев. окраину Памира.

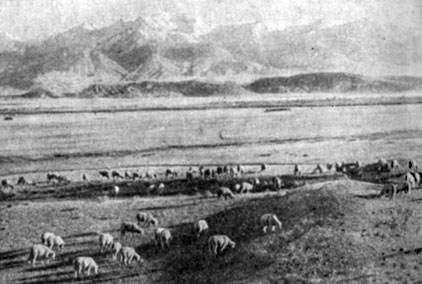

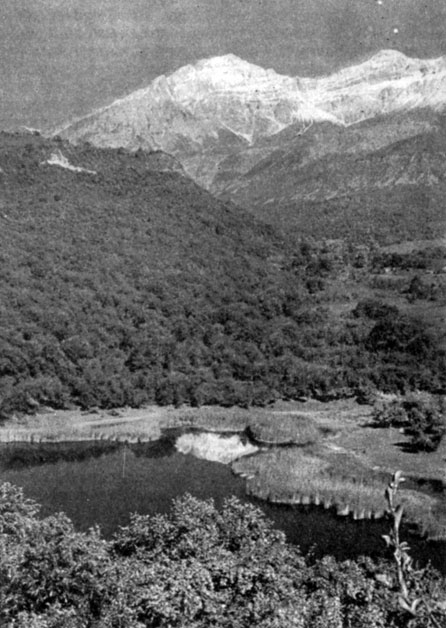

Общий вид Кочкорской долины. Тянь-Шаньская область

Полезные ископаемые. К. богата м-ниями руд цветных и редких металлов (Актюз в Сев. К., Хайдаркен и др. в передовых грядах Алайского хр.). Из других пол. ископ. имеются: уголь (Джиргалан - восточнее Иссык-Куля, Таш-Кумыр, Кок-Янгак, Узген - в вост. Фергане, Кызыл-Кия - в юж. Фергане; в Тянь-Шаньской обл. и др.), нефть, минер, стройматериалы и др. Лечебное значение имеют термальные мин. источники (курорты Иссыката в Киргизском хр., Джеты-ОгузиАксу на сев. склоне хр. Терскей-Алатау).

Климат в целом континентальный. Горный рельеф, сложный и расчленённый, с большими амплитудами высот, вызывает значит, контрасты в температурных условиях и степени увлажнения К. На сев. и зап. склонах нек-рых хребтов Тянь-Шаня, особенно краевых, выпадает до 800 мм и более осадков за год. На вост. склонах и в котловинах Внутр. и Центр. Тянь-Шаня - 200 - 300 мм осадков в год. Максимум осадков на большей части территории (Тянь-Шань) - летний. Темп-ры изменяются в соответствии с закономерностью высотной зональности. Климат пустынь и полупустынь с знойным летом у подножий гор постепенно изменяется до холодного климата высокогорий с вечными снегами и льдами. В долинах нижнегорной зоны ср. темп-ры июля +20°, +25°, в средневысотных долинах +15°, +17°, на высокогорных сыртах менее +6°. Зимой, за исключением высокогорной зоны, холодные периоды чередуются с оттепелями, но ср. январские темп-ры отрицательные (в большей части долин -6° и ниже).

В высокогорной зоне широко развито оледенение. Наиболее интенсивно оно в р-нах самых высоких хребтов и массивов - в Центр. Тянь-Шане (ледники: Иныльчек 57 км длиной, Резниченко, или Сев. Иныльчек, - 35 км, Каинды - 25 км, Семёнова - 21 км, Мушкетова - 20 км) и на Заалайском хр. (ледник Корженевского - 19,5 км). Для Внутр. Тянь-Шаня характерны так называемые ледники плоских вершин, залегающие в виде шапок и небольших щитов на высоко поднятых поверхностях выравнивания.

Внутренние воды относятся гл. обр. к басс. Сыр-Дарьи (Нарын и его притоки во Внутр. Тянь-Шане, реки, стекающие с гор, обрамляющих Ферганскую долину, Чаткал); реки Сев. К. - к басс. Таласа, Чу и оз. Иссык-Куль. Вост. и юго-вост. окраины К. принадлежат к басс. Тарима (р. Сарыджаз и её притоки, истоки Кокшаала и Кызылсу-Кашгара). По Алайской долине протекает р. Кызылсу - басс. Аму-Дарьи. Реки, начинающиеся в высокогорье, имеют преим. ледниковое и снеговое питание, половодье - летнее. Небольшие реки, берущие начало в более низких высотных поясах, питаются за счёт грунтовых вод (начинаются из родников - "карасу"), а также талых снеговых и дождевых вод. Реки используются для орошения и, пока еще сравнительно слабо, в энергетич. целях.

В К. много озёр. Наибольшее - Иссык-Куль, к-рое имеет большую глубину (до 702 м) и колоссальный объём воды (в 1,7 раза больше Аральского моря); вследствие того, что темп-pa в озере зимой не опускается ниже +2,75°, оно не замерзает. Крупные озёра Внутр. Тянь-Шаня - Сонкёль и Чатыркёль.

Почвы. На подгорных пустынных равнинах распространены почвы серозёмного типа (при орошении отличаются плодородием), переходящие на горных склонах на С в каштановые и горные чернозёмы, на Ю - в тёмно-серые сухостепные (выщелоченные серозёмы). Под ореховыми лесами развиты горно-лесные бурые ненасыщенные почвы, а под лесами из тяньшаньской ели - своеобразные горно-лесные темноцветные почвы, сходные с перегнойно-карбонатными. Во Внутр. Тянь-Шане горно-степные почвы типа каштановых характеризуются отсутствием солонцеватости. В высокогорье распространены горно-луговые почвы - типичные, чернозёмовидные, торфянистые, горные лугово-степные почвы, торфянистые сазово-луговые, такыровидные (на сыртах Внутреннего Тянь-Шаня).

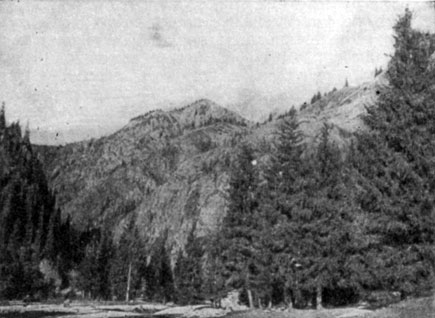

Заросли тяньшаньской ели на склонах Терскей-Алатау

Растительность К. разнообразна, её распределение зависит от сложности рельефа и определяется расположением хребтов, высотной зональностью, экспозицией склонов. На сев. внешних хребтах Тянь-Шаня, в предгорьях, сменяя пустыни окрестных равнин, развиты полупустыни с господством полыни и примесью дерновинных злаков. Вверх по склонам они переходят в горные степи (господствуют ковыль, типчак, примесь полыни, выше - луговые степи). Здесь весенне-летние (внизу) и летне-осенние (выше) пастбища, богарные посевы. С 1200 до 2800 м - горная лесо-лугово-степная зона, в ниж. поясе к-рой (до 1700 м) распространены кустарниковые заросли и лиственные (на В преим. осиновые) леса, а в верхнем - еловые (из тяныпаньской ели), елово-пихтовые на 3 (с пихтой Семёнова) леса и арчевники. В этой зоне также пастбища и сенокосы. Выше - зона высокогорных лугов и лугостепей с субальпийским, альпийским и субнивальным поясами; это зона летних пастбищ (джайлоо). На юж. склоне Чаткальского хр., зап. склоне Ферганского и в горах крайней Юж. Киргизии полупустыни и горные степи нижних высотных зон имеют субтропич. характер, сменяя эфемеровые пустыни подгорных равнин. Эфемерово-полынные полупустыни предгорий вверх по склонам переходят в крупнозлаковые субтропич. степи с господством волосоносного пырея и луковичного ячменя; здесь - пастбища и богарные посевы. В ниж. поясе лесо-лугово-степной зоны - массивы лесов из грецкого ореха, клёна, в верхнем - елово-пихтовые леса и арчевники (в Юж. К. - только арчев-ники). Выше - высокогорные луга и лугостепи (джай-лоо). В долинах и котловинах Внутр. Тянь-Шаня распространены каменистые пустыни, пустынные низкогорья, полупустыни и сухие степи, переходящие выше в среднегорные и высокогорные степи (с господством ковыля, типчака, овсеца) и луга, часто с арчёвыми стланиками. В тенистых ущельях - леса из тяньшаньской ели, или ели Шрен-ка, площади к-рых незначительны. Высокогорные луга и луговые степи на сыртах Внутр. и Центр. Тянь-Шаня часто замещаются своеобразным ландшафтом холодной пустыни (на выс. 3600 - 3800 м) с такыровидными почвами и подушками сиббальдии, участками осоково-кобрезиевых лугов, к-рый выше переходит в голые каменистые тундры с кам. многоугольниками. Горные степи, высокогорные луга и лугостепи используются как летние, а в долинах и на сыртах Центр. Тянь-Шаня - и как зимние пастбища. Земледелием занимаются до выс. 2750 м.

Ореховые леса. Ошская область

Животный мир. В степях предгорий и прилегающих равнин много грызунов (жёлтый суслик, большой тушканчик, краснохвостая песчанка и др.), джейран, из птиц - дрофа, рябки. В лесах - косуля, кабан, рысь, бурый медведь, волк, лиса, куница и др., из птиц - сибирская кедровка, синицы-гаички, красношапочный вьюрок, пищуха, лесной голубь-клинтух и др. На альп. лугах, сыртах, скалах, кам. россыпях встречаются горный козёл (теке, на труднодоступных и крутых склонах), горный баран (архар), красный волк, серый и красный горные сурки, кам. куница, горностай. Из птиц - улар (горная индейка), кеклик (горная куропатка), серый сурок, серебристая полёвка, альп. галка, рогатый жаворонок, клушица, чёрные грифы и др. Акклиматизированы ондатра, колонок, енот и др.

Природные районы. Большая часть территории К. относится к горным областям Тянь-Шаня и (на Ю) Памиро-Алая, на С и Ю заходят небольшие участки пустынных равнин Чу-Таласской подгорной и Ферганской провинций. В пределах Тянь-Шаня выделяются провинции: Северо-Тяньшанская (хребты Таласский, Киргизский, Кеминская долина) с высокогорными ландшафтами, горными степями и лесами на сев. склонах хребтов; Иссыккульская с пустынями в зап. части, горными степями и еловыми лесами в восточной; Внутренне-Тяньшанская с пустынями, горными степями, небольшими участками лесов и высокогорными ландшафтами; Центрально-Тяныпанская с наибольшими в Тянь-Шане высотами и оледенением; Юго-Западно-Тяньшанская (Приферганская), включающая Чаткальский и Ферганский хребты, с высокогорными ландшафтами, хвойными, ореховыми лесами и субтропич. степями. В Памиро-Алайской обл. выделяются пров. Алайская (Туркестанский и Алайский хребты) с высокогорными ландшафтами, арчевниками, горными луговыми и субтропич. степями и Северо-Памирская с горно-степной Алайской долиной и высоким оледенелым Заалайским хр. Н. А. Гвоздецкий.

Население. По переписи 1959, население К. составляло 2066 тыс. чел. против 864 тыс. чел. в 1913, 1002 тыс. чел. в 1926 и 1458 тыс. чел. в 1939. За 1939 - 59 население выросло на 41 % при среднем росте в республиках Ср. Азии на 29,6 %. К. характеризуется многонац. составом населения. 40 % его составляют киргизы (особенно в сел. местности); в городах, а также во многих сел. р-нах Сев. К. - русские (30 %) и украинцы (6,6 %), в приферганских р-нах Юж. К.- узбеки (10,6 %). Значительно меньше татар (2,7 %), казахов (1 %), уйгуров, таджиков. В Чуйской долине, а также в р-нах Пржевальска и Оша встречаются селения дунган, в Таласской и Чуйской долинах - немцев. Ср. плотность 10,4 чел. на 1 км2. Св. 70 % нас. сосредоточено в долинах и межгорных котловинах до выс. 1500 м над ур. м. (занимающих ок. 15 % территории республики); плотность нас. в равнинной части Чуйской долины ок. 50 чел., в приферганской полосе Юж. К. (низовья рек Кугарта и Кара-Унгура и др.) до 60 - 80 чел. на 1 км2. Обширные горные пространства имеют крайне редкое и зачастую непостоянное нас. (напр., на летних пастбищах - джайлоо). Развитие пром-сти вызвало быстрый рост гор. нас.: в 1913 уд. вес его составлял 12 %, в 1939 - 19 %, в 1959 - 34 % (696 тыс. чел.). В К. - 15 городов. Наряду с городами, существовавшими еще до революции: Фрунзе (бывший Пишпек, 220 т. ж. в 1959), Пржевальск, Токмак, Ош, возникли новые города и посёлки гор. типа, гл. обр. при пр-тиях угольной и горнорудной пром-сти: Кызыл-Кия, Сулюкта, Кок-Янгак, Таш-Кумыр, Хайдаркан и др. В К. - 8 высших и 27 ср. спец. уч. заведений, АН Кирг. ССР. Имеется 7 т-ров, 7 музеев. Курорты: Аксу, Джалал-Абад, Джеты-Огуз и др.

Фрунзе. Улица имени К. Е. Ворошилова

Народное хозяйство.Особенности формирования и общая характеристика экономики. В 1-й пол. 19 в. большая часть совр. К. находилась под властью Кокандского ханства. Среди киргизов, ведших кочевой образ жизни, в это время господствовали феод, отношения с многочисл. пережитками первобытнообщинного строя; существовало ц рабовладение. Основным занятием нас. являлось примитивное кочевое скот-во; разводили гл. обр. овец и лошадей. Земледелие играло незначит. роль лишь в нек-рых долинных р-нах. Власть находилась в руках феодально-родовой знати - манапов, к-рым принадлежала б. ч. пастбищ и скота. Исключительно важное, прогрессивное значение имело присоединение К. к России (50 - 70-е гг. 19 в.). Кирг. народ избавился от порабощения феод. Кокандским ханством и от изнурит, беспрерывных феодально-родовых междоусобиц. Присоединение ускорило экон. развитие К., привело к развитию товарно-капиталистич. отношений, более передовых форм х-ва. В долинные районы К. устремился поток русских и укр. переселенцев (с конца 60-x гг. - в Сев., с 90-х гг. - в Юж. К.). переселенч. движение достигло наибольших размеров в 1905 - 13. Оно привело к существ, изменениям в экономике, поскольку переселенч. х-ва были земледельческо-скотоводческими (с разведением молочно-мясного кр. рог. скота). Под их влиянием киргизы также стали наниматься земледелием, а число кочевых скотоводч. х-в сокращалось. Значительно развилась торговля, в т. ч. и с Европ. Россией, с др. частями Ср. Азии и с Китаем. В Сев. К. выросли торгово-адм. центры - Пишпек, Токмак, Пржевальск, хотя по кол-ву нас. они еще сильно уступали Ошу (Юж. К.).

Важное значение для экон. развития имело сооружение ж. д.: Ходжент - Андижан (1899), Оренбург - Ташкент (1906) и др., подошедших к границам совр. К. В связи с этим в приферганских р-нах Юж. К. начало развиваться хлопководство, а в предгорной и горной зонах - зерновое х-во и товарное овце-во для снабжения хлопководч. р-нов хлебом и мясом. Однако в условиях царского строя К. оставалась одной па наиболее отсталых колониальных окраин Российской империи; богатые природные ресурсы К. использовались крайне слабо, она рассматривалась как поставщик с.-х. сырья (хлопка, шерсти, кож) и объект переселенч. колонизации. Проводя политику угнетения и эксплуатации кирг. населения, царизм разжигал нац. вражду между киргизами и переселенцами из-за лучших земель, особенно в долинных р-нах.

В дореволюц. России территория, населённая киргизами, была разделена в основном между 3 областями - Семиреченской (Сев. К., за искл. Таласской долины), Сыр-Дарьинской (Таласская долина) и Ферганской (Юж. К.).

Великая Окт. социалистич. революция открыла путь для формирования киргизов в социалистич. нацию, дав им права государственности. К., минуя стадию капитализма, вступила на путь социалистич. развития, приведший к быстрому подъёму экономики и культуры. За годы Сов. власти ведущей отраслью нар. х-ва стала пром-сть, развивающаяся на базе местных ископаемых ресурсов и с.-х. сырья, теперь пром-сть даёт большую часть продукции нар. х-ва К. В с. х-ве основное место заняли высокотоварные отрасли - возделывание технич. культур (в долинных р-нах) и продуктивное жив-во. Для общесоюзных нужд К. поставляет цв. и редкие металлы (ртуть, сурьму и др.), продукты жив-ва (шерсть, мясо), хлопковое волокно, лекарств, мак, уборочные с.-х. машины, шёлковые ткани. В др. среднеазиатские республики вывозятся в большом кол-ве уголь, а также сахар, изделия из кенафа и т. д.

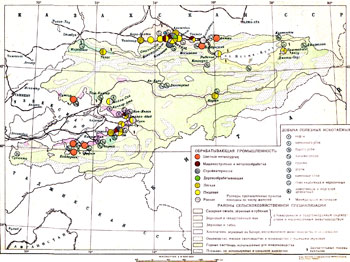

Промышленность. В 1960 валовая продукция пром-сти увеличилась в 62 раза против 1913 и в 6,3 раза превзошла уровень 1940, по семи летнему плану 1959 - 65 она должна возрасти в 2,2 раза. Почти заново создана за годы Сов. власти крупная пром-сть (валовая продукция её выросла в 965 раз против 1913). Особенно быстро растёт произ-во средств произ-ва (ок. 60 % всей пром. продукции).

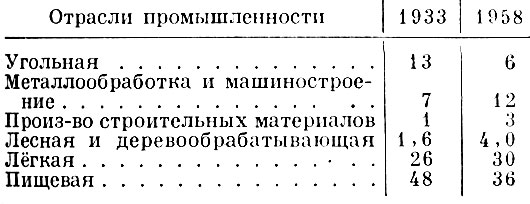

Структура промышленности (в % по валовой продукции)

По балансовым запасам угля (1959 - 2,7 млрд. то) К. занимает 1-е место в Ср. Азии; пром. запасы (А+В) составляют 620 млн. т. Кам. угля больше, чем бурого, но в пром. запасах преобладает последний. 2/3 всех запасов и все основные эксплуатируемые м-ния - Кызыл-Кийское, Сулюктинское, Кок-Янгакское и Таш-Кумырское - находятся в Юж. К. В 1940 в К. было добыто 1,5 млн. то, в 1960 - 3,5 млн. то - 1-е место в Ср. Азии. Из неразрабатываемых уг. бассейнов важнейшими являются: Узгенский (Вост.-Ферганский) в Ошской обл. с балансовыми запасами ок. 1 млрд. т (есть коксующиеся угли) и Кавакский (буро-угольный) в Тянь-Шаньской обл. (наиболее крупное из разведанных м-ний - Кара-Кичинское, св. 400 млн. т, имеет выходы на поверхность). В полосе адыров и низких предгорий Ферганского и Алайского хребтов (Юж. К.) - м-ния нефти и газа. Общие запасы газа (возможные и прогнозные) 130 млрд. м3, в т. ч. промышленные - 2 млрд. м3 (1959). Добыча нефти увеличивается после открытия Избаскентского м-ния в басс. р. Майлису. В 1940 было добыто 24 тыс. т,в 1960 - 464 тыс. т. За семилетку (1959 - 65) добыча нефти должна возрасти в 3 раза; в значит. размерах организуется добыча газа (в 1965 - 2 млрд. м3), намечено строительство газопровода Избаскент - Фергана - Урсатьевская.

Потенциальные гидроэнергоресурсы св. 15 млн. квт, или 133 млрд. квт-ч, из них пригодных для технич. использования - 92 млрд. квт-ч. По запасам гидроресурсов К. занимает 3-е место в СССР, после РСФСР и Тадж. ССР. Основной источник - р. Нарын. В 1940 мощность эл.-станций составляла 20 тыс. квт, в 1958 - 207 тыс. квт (каскад Аламединских ГЭС, Лебединовская ГЭС и др.). Выработано эл.-энергии: в 1940 - 52 млн. квт-ч, в 1960 - 910 млн. квт-ч (в т. ч. ок. 1/3 приходится на ГЭС). В 1959 - 65 произ-во эл.-энергии увеличится примерно в 3 раза. Строятся (1961) Уч-Курганская ГЭС на р. Нарын (180 тыс. квт - одна из крупнейших ГЭС Ср. Азии) и ТЭЦ в г. Фрунзе.

Цв. металлургия представлена произ-вом ртути и сурьмы в Юж. К. (1-е место в СССР), добычей и обогащением свинцовых руд (преим. в Сев. К.). В годы семилетки цв. металлургия получает дальнейшее развитие, произ-во ртути увеличивается.

Развивается пром-сть строит, материалов. Произ-во кирпича с 60 млн. шт. в 1940 возросло до 337 млн. шт. в 1959; вырабатываются: цемент, черепица, известь, железобетонные изделия, керамич. плитки и трубы и т. д. В годы семилетки (1959 - 65) будет построен крупный цем. з-д в р-не Фрунзе, создаётся произ-во силикатных блоков, прокатных панелей и перегородок, мин. ваты.

Металлообр. и маш.-строит. пр-тия работают в основном на привозном металле с Урала и Сибири. С 1940 по 1958 валовая продукция увеличилась в 19 раз, особенно быстро росло маш-ние. В 1940 было выпущено 110, в 1960 - 2804 металлорежущих станка. Выпускаются также с.-х. машины (преим. для сенокошения), пром. оборудование (в т. ч. эл.-двигатели малой мощности), велосипеды, физ. и электрич. бытовые приборы и стиральные машины, посуда, металлич. кровати и т. д. Все основные пр-тия находятся в г. Фрунзе. Строятся (1961) авторем. з-ды во Фрунзе и Оше. В течение семилетки намечено построить автосборочный з-д во Фрунзе и кабельный з-д, продукция маш-ния должна возрасти почти в 2,5 раза. Пр-тия деревообр. и меб. пром-сти, гл. обр. во Фрунзе, работают на привозном лесе.

Из отраслей лёгкой пром-сти наиболее развита текстильная. В Ошской обл. - 5 хл.-очист. з-дов, большой шёлковый комбинат. В Чуйской долине и особенно в г. Фрунзе - крупные пр-тия лёгкой пром-сти. Произ-во хлопка-волокна в 1959 по сравнению с 1940 увеличилось в 1,7 раза, а шёлковых тканей - в 120 раз. В семилетке будут построены кр. камвольно-суконный комбинат и обувная ф-ка во Фрунзе, хл.-бум. и кож.-обув. комбинаты на Ю республики. Важнейшие отрасли пищ. пром-сти: мясная, молоч-но-маслод., сахарная, муком. и хлебопекарная. Крупнейшие пищ. пр-тия находятся во Фрунзе. По произ-ву мясных консервов К. занимает 4-е место среди союзных республик. В годы семилетки будут построены мясокомбинаты (наиболее крупный - в Оше). В Чуйской долине - 5 сах. з-дов, строится (1961) ещё один крупный Каиндинский. Выработка сахара составляла: в 1940 - 65,5 тыс. т, в 1960 - 131,7 тыс. т (4-е место в СССР); в 1965 намечается выработать св. 200 тыс. тт.

На территории Кара-Балтинского сахарного завода

Сельское хозяйство. В результате со-циалистич. преобразований в с. х-ве достигнуты крупные успехи. Только за период 1950 - 59 валовая продукция с. х-ва выросла в 1,9 раза. Земледелие даёт 55 %, жив-во 45 % валовой продукции с. х-ва (1958). Резкие различия в природных условиях К. способствуют большому разнообразию её с. х-ва. В межгорных долинах и котловинах до выс. 1600 - 1800 м с благоприятными для поливного земледелия почвенно-климатич. условиями возделываются юж. технич. культуры, зерновые, развиты мясомол. жив-во, тонкорунное и полутонкорунное овце-во. В горных р-нах с. х-во специализируется на жив-ве (особенно овце-ве и коневодстве).

Из общей площади ок. 20 млн. га для с. х-ва пригодны 10 млн. га. Пастбища и выгоны занимают св. 8 млн. га (вместе с сенокосами 85 % земель, пригодных для с. х-ва). Из общей площади пастбищ на летние приходится св. 50 %, на зимние - менее 30 %. Наиболее обширные пастбища - в Центр. Тянь-Шане (Сусамыр, Сон-Куль, Арпа, Аксай, Кара-Куджур); на востоке к ним примыкают сырты (между хр. Терскей-Алатау и гос. границей). В Ошской обл.- Алайская долина, Кичик-Алай, Кетмень-Тюбинская, Чаткальская и Кызыл-Джарская долины. Проводятся большие работы по освоению отдалённых пастбищ - строятся автогужевые дороги, хозяйственно-культ. центры, помещения для скота, ведётся заготовка кормов на месте. Преобладающая система жив-ва - отгонно-пастбищная; передовые совхозы и колхозы переходят на более интенсивные - полустойловую и лагерно-стойловую системы, вследствие чего большое значение приобретают посевы кормовых культур. В 1959 посевы их выросли против 1913 в 8,7 раза (гл. обр. многолетние травы в севообороте с тех. культурами), достигнув 347 тыс. га, ок. 70 % посевов - в р-нах Сев. К. Семилетним планом (1959 - 65) предусматривается освоение пастбищ, в т. ч. обводнение на площади ок. 1 млн. га, резкое увеличение произ-ва кукурузы и расширение посевов трав (люцерны, эспарцета).

Основная и наиболее перспективная отрасль жив-ва - овце-во. По поголовью овец К. занимает 5-е место среди союзных республик. На 1 янв. 1960 в К. было 6267 тыс. голов овец и коз (в 1916 - 2544 тыс. голов). В 1953 заготовлено 6 тыс. т. в 1958 - 15 тыс. т, в 1960 - 18 тыс. т шерсти (5-е место в СССР); по уд. весу заготовляемой тонкой и полутонкой шерсти (св. 80 %) К. принадлежит 1-е место в СССР. Козоводство распространено на крайнем ЮЗ (Ошская обл.). Развито молочное жив-во. Из 759 тыс. голов кр. рог. скота в 1960 поголовье коров составляло 291 тыс. (188 тыс. в 1916); основная порода молочного скота - алатауская. Свин-вом занимаются преим. в русских и укр. колхозах Сев. К., коневодством - в Тянь-Шаньской обл. Ок. 60 % производимых в республике шерсти, мяса и молока дают р-ны Сев. К.; Тянь-Шаньская обл. выделяется по произ-ву шерсти и особенно по заготовкам мяса. Шелководство в основном развито в Ошской обл.; в 1960 заготовлено 531 т шелковичных коконов.

В с. х-ве К. важную роль играет орошение. Имеется большое количество инж. водохозяйств. сооружений и ирригац. систем - Б. Чуйский канал с Орто-Токой-ским вдхр., Атбашинская и Краснореченская системы в Чуйской долине, Отуз-Адырская система в Ошской обл. и т. д., перестраиваются оросит, системы рек Акбуры и Караункюра (Ошская обл.). Земель с оросит. сетью - св. 1,1 млн. га, из них 55 % в Сев. К., 25 % в Ошской обл., ок. 20 % в Тянь-Шаньской обл. За годы семилетки (1959 - 65) площадь орошаемых земель увеличится более чем на 150 тыс. га. Пахотно-пригодных земель - ок. 1,5 млн. га, из них обрабатывается 1,3 млн. га, т. е. менее 7 % территории; св. 200 тыс. га - перелоги и залежи. Посевные площади в 1959 занимали 1197 т. га (в 1913 - 640, в 1940 - 1055 т. га). Поливается ок. 60 % посевов. В структуре посевных площадей занимали в 1959 (в %): зерновые 57,9 (693 т. га; 86,8 в 1913), технические 10,7 (4,9 в 1913), овоще-бахчевые и картофель 2,5 (2 в 1913), кормовые 28,9 (6,3 в 1913). Св. 1/2 посевов зерновых размещается на неорошаемых землях (богаре). В урожайные годы произ-во зерна превышает 700 тыс. т (753 т. т в 1960, 1-е место в Ср. Азии). Гл. зерновая культура - пшеница (388 т. га в 1959, 351 т. га в 1913); сеют также ячмень, кукурузу на зерно (Чуйская долина, Ошская обл., 84 тыс. га в 1959), овёс. Св. 55 % общих посевов и почти столько же посевов зерновых находится в Сев. К.; по произ-ву зерна уд. вес Сев. К. доходит до 70 %. В Ошской обл. размещается ок. 1/3 общих посевных площадей и посевов зерновых, в Тянь-Шаньской - ок. 10 % (сеется гл. обр. ячмень). Посевы технич. культур занимали 128 т. га в 1959 (31 т. га в 1913). Отдельные крупные долины специализируются на различных технич. культурах. В Чуйской долине основная технич. культура - сах. свёкла; в 1960 засевалось 35 т. га (1940 - 15 т. га), по валовым сборам сах. свёклы (11 - 12 млн. ц) К. занимает 4-е место в СССР, по урожайности ок. 336 ц с 1 га - 1-е место в СССР; в семилетке валовой сбор её намечено увеличить в 1,2 - 1,3 раза. Возделываются также лубяные культуры - кенаф и юж. конопля (в 1959- ок. 7 тыс. га против 12,9 тыс. га в 1940). В приферганских р-нах Ошской обл. 71 тыс. га занимает хлопчатник (в 1913 - ок. 22 тыс. га), в урожайные годы сдаётся до 150 тыс. т хлопка-сырца; в семилетке валовой сбор его должен возрасти в 1,3 - 1,4 раза. В Таласской долине и предгорной зоне Ошской обл. сеют табак (в 1959 - 6,1 т. га), гл. обр. в Иссык-Кульскойкотловине - лекарственный мак (8,6 т. га), по посевам к-рого К. занимает 1-е место в СССР. Из др. технич. культур возделывают эфиромасличные (Чуйская долина), лён-кудряш. По валовым сборам картофеля К. стоит на 1-м месте в Ср. Азии; посевы его составляли в 1913 - 4 т. га, в 1959 - 18 т. га большую часть товарного картофеля даёт Прииссыккулье. Овощные культуры (ок. 8т. га) возделываются преим. в Чуйской долине. Сад-во и виноградарство стали развиваться лишь недавно. Плодово-ягодные насаждения и виноградники, занимающие ок. 32 т. га, имеются гл. обр. в Чуйской долине, сады - также и в Иссык-Кульской котловине; за 1959 - 65 будет заложено 28 тыс. га новых плодово-ягодных насаждений и виноградников.

Транспорт. Основным видом транспорта внутри республики является автомобильный (св. 90 % всех отправленных грузов). За 1940 - 58 автомоб. перевозки выросли в 18 раз. Построено более 3 тыс. км автомоб. дорог с твёрдым покрытием, преим. гравийных. Важнейшие дороги: Фрунзе - Рыбачье - Нарын - Туругарт, Георгиевка - Фрунзе - Чалдовар (часть автомагистрали Алма-Ата - Фрунзе - Ташкент), Рыбачье - Пржевальск (вокруг оз. Иссык-Куль), Ош-Хорог (Памирский тракт). Заканчивается сооружение тракта Фрунзе - Сусамыр - Ош, к-рый соединит по кратчайшему направлению сев. и юж. части республики. Реконструируется дорога Ош - Кызыл-Кия -Сулюкта. Протяжённость жел. дорог 376 км (в 1913 ж. д. не было). Осн. ж.-д. линия - Луговая - Фрунзе - Рыбачье. В 1959 по ж. д. прибыло 5,7 млн. т грузов, отправлено 4,4 млн. га; по сравнению с 1940 перевозки утроились. До 3/4 всех грузов прибывает в Северную К.; 2/3 грузов отправляется из Южной К. Основная часть грузов прибывает из РСФСР (Вост. Сибири, Зап. Сибири, с Урала) и Казахстана; отправляется в Узбекистан и Казахстан. Быстро развивается воздушный транспорт; важнейшие регулярные рейсы из Фрунзе на Москву, Ташкент, Ош.

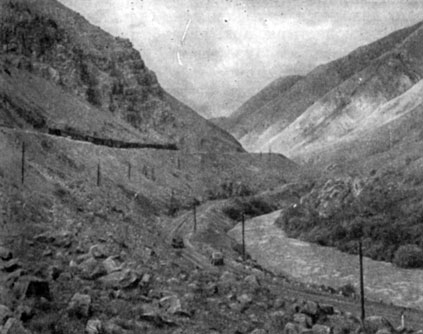

Железная дорога и автотракт в Боамском ущелье вдоль р. Чу

Внутренние различия. По геогр. положению, природным условиям, населению, развитию и специализации х-ва в К. можно выделить 3 основные части: 1) Северную К.; 2) Центральную К.; 3) Южную К., каждая из к-рых также имеет значит. внутр. различия между входящими в их состав долинами и котловинами.

Северная К. (Север) охватывает крупные долины и котловины - Чуйскую, Таласскую и Иссык-Кульскую. Наиболее освоенная, заселённая и экономически развитая часть республики (2/3 всей пром. продукции). Значит. кол-во русского и укр. населения. Характеризуется наиб, развитием поливного земледелия и продуктивного жив-ва. Даёт основную часть производимых в республике зерна, животно во дч. продуктов и все тех. культуры, кроме хлопчатника. Важнейшие пр-тия обраб. пром-сти.

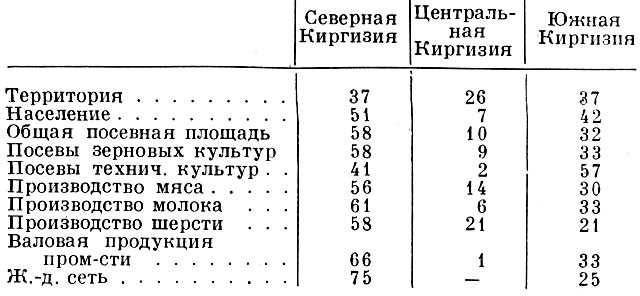

Удельный вес частей Киргизии в её народном х-ве (в %, 1958)

Чуйская долина. Пахотные земли составляют ок. 30 % площади - ок. 1/3 посевных площадей К. Здесь сосредоточены все посевы сах. свёклы и лубяных культур (кенафа и юж. конопли), примерно 50 % садов. Обычно р-н производит 35 - 40 % зерна, до 70 - 75 % овощей и винограда. Развиты мясо-мол, жив-во, тонкорунное и полутонкорунное овце-во, свин-во. В произ-ве шерсти уд. вес р-на составляет ок. 25 %, мяса и молока 30 - 35 %. Пром-сть: цв. металлургия (добыча свинцовых руд - Бордунский, Ак-Тюз), строит, материалов (в семилетке в р-не Фрунзе будет строиться крупный цем. з-д), металлообработка и маш-ние, лубяная и пенько-джутовая (по переработке стеблей кенафа и юж. конопли), кож.-обув., текст., швейная и трикот., мясная, молочная и масло-сыродельная, сахарная, мукомольно-хлебопекарная, винодельческая. С Чуйской долиной тесно связаны в хоз. отношении долины Сусамырская (богатые пастбища) и Чон-Кеминская. Один из крупнейших в Ср. Азии экон. центров (даёт 2/5 валовой продукции К.) и столица республики - г. Фрунзе; из др. пром. центров - г. Токмак.

Таласская долина - по верхнему и ср. течению р. Талас. Р-н табаководства, зернового х-ва, тонкорунного и полутонкорунного овце-ва; мясо-мол. жив-во, свин-во; небольшая пищ. пром-сть.

Иссык-Кульская котловина включает побережье оз. Иссык-Куль и лежащую к Ю от хр. Терскей-Алатау обширную полосу высокогорных сыртов. Население и хозяйство сосредоточены на побережье (гл. обр. - восточном). Основные отрасли х-ва: возделывание лекарств мака и зерновых культур, тонкорунное и полутонкорунное овце-во, мясо-мол. жив-во, свин-во. В вост. Прииссыккулье - картофелеводство, лесоразработки, добыча угля (Джиргалан), известняков (Курментинский цем. з-д). На побережье - сад-во, рыболовство. Пищ. пром-сть. Города: Пржевальск, Рыбачье - трансп. узел (перевалка с ж. д. на воду и обратно). Горно-климатич. и бальнеологич. курорты: Чолпон-Ата, Койсары, Джеты-Огуз и др.

Центральная К. (Центр) - в адм. отношении совпадает с территорией Тянь-Шаньской обл. Наиболее высокогорная и наименее заселённая часть республики с обширными пастбищами и богатыми ископаемыми ресурсами (уголь, цв. и редкие металлы, соли). Транспортно-экон. связи - только с Севером или через него. Население - почти исключительно киргизы. Основная отрасль х-ва - жив-во отгонно-пастбищного типа (овцы, лошади); св. 1/5 производимой в республике шерсти. Пром-сть только начинает развиваться (добыча пол. ископ., переработка продуктов жив-ва, небольшие лесоразработки). Несколько довольно обособленных в хоз. отношении высокогорных долин - Джумгальская, Кочкорская, Нарынская и др. Центр - г. Нарын.

Южная К. (Юг) - в адм. отношении соответствует территории Ошской обл. Население и хозяйство - в приферганской полосе, по речным долинам и в зоне адыров; среди жителей много узбеков. В горах население редкое, почти исключительно киргизы. Юг выделяется развитием добывающей пром-сти и хлопководства. Зерновые культуры сеют гл. обр. на богаре. Гл. отрасль жив-ва - овце-во (много еще полугрубошёрстных и курдючных овец), в приферганских р-нах (посевы люцерны) разводят также мол. скот, занимаются шелководством и сад-вом. Пром-сть: угольная (Кызыл-Кия, Таш-Кумыр, Сулюкта, Кок-Янгак), нефтяная (Кочкор-Ата), газовая, цв. металлургия, хлопкоочистит. (Джалал-Абад, Кара-Су). Обл. центр г. Ош - центр лёгкой (шёлковый комбинат) и пищ. пром-сти. Приферганская часть Юж. К. тесно связана с прилегающими р-нами Узб. ССР и Тадж. ССР.

Лит.: Рязанцев С. Н., Павленко В. Ф., Киргизская ССР, М, 1960 (имеется библиогр.); Павленко В. Ф., Рязанцев С. Н., Киргизская ССР, М., 1956; Физическая география СССР. Избр. лекции..., под ред. Н. А. Гвоздецкого, вып. 3, М., 1959 (см. Тянь-Шань и Памиро-Алай); Средняя Азия. Физико-геогр. характеристика, М., 1958; Шульц С. С., Анализ новейшей тектоники и рельеф Тянь-Шаня, М., 1948; Коровин Е. П., Растительность Средней Азии и Южного Казахстана, М. - Ташкент, 1934; Выходцев И. В., Геоботанические ландшафты Киргизии, "Изв. Кирг. фил. АН СССР", 1945, вып. 2 - 3; Глазовская М. А., К истории развития современных природных ландшафтов внутреннего Тянь-Шаня, в кн.: Географические исследования в Центральном Тянь-Шане, М., 1953; География Киргизской ССР, Ф., 1959. В. Ф. Павленко.

Источники:

- Краткая географическая энциклопедия. Том 2/Гл.ред. Григорьев А.А. М.:Советсвкая энциклопедия - 1961, 592 с. с илл. и карт., 27 л. карт. и илл., 1 л. отд. карты

|

ПОИСК:

|

© GEOMAN.RU, 2001-2021

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'