ИНДИЯ

Расстановка ударений: И`НДИЯ

ИНДИЯ, Республика Индия, или Бхарат (на яз. хинди).

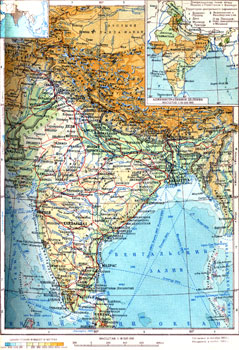

Общие сведения. И.— одно из крупнейших гос-в современного мира, расположенное в Юж. Азии. Пл. 3281,1 т. км2 (7-е место в мире). Нас. 438 млн. чел. (предварит, данные переписи 1961) (уступает только Китаю). Столица — г. Дели (Нью-Дели).

Терр. И. представляет собой по форме треугольник, сторонами к-рого служат Гималаи и зап. и вост. побережья п-ова Индостан, омываемого водами Аравийского м. (с 3) и Бенгальского зал. (с В). Обособленное положение занимают островные терр.: Андаманские и Никобарские о-ва — на границе Бенгальского зал. и Андаманского м., и Лаккадивские о-ва — на ЮВ Аравийского м.

Наиб. протяжённость с В на З — 2700 км, с С на Ю — 3200 км. Общая длина гос. границы превышает 20,5 тыс. км, из к-рых ок. 15 тыс. км — сухопутные и св. 5,5 тыс. км — морские. Св. 2/5 общей протяжённости сухопутных границ приходится на границы с Пакистаном (на СЗ и В), к-рые на большинстве участков не имеют естеств. рубежей; ок. ? — на границу с КНР, проходящую по горным хребтам Каракорума и Гималаев и б. ч. не демаркированную. И. граничит также с Бирмой (на В), Непалом и кн-вами Бутан и Сикким. На терр. И., на побережье Аравийского м., сохранились остатки колон, владений Португалии (т. н. Индия Португальская), захваченных ею в 16 в.; народы Порту г. И. продолжают вести борьбу за освобождение от иностр. колон, господства и за воссоединение с И.

И. занимает центр. положение среди стран Юж., Юго-Вост. и Юго-Зап. Азии и басе. Индийского ок. От Центр. Азии И. отделена труднодоступным барьером Гималаев. Через И. проходят наиболее важные мор. и воз д. коммуникации, связывающие страны Юго-Вост. Азии с Африкой и Европой.

На протяжении 200 лет И. была англ. колонией (см. Индийская империя). После 2-й мировой войны И. добилась политич. независимости, в авг. 1947 она была провозглашена доминионом (одновременно из И. был выделен в самостоят. доминион Пакистан), а в янв. 1950 — республикой, входящей в Британское Содружество Наций. По Конституции 1950, И. — федеративная республика (союз штатов). Глава гос-ва -президент. Высший орган законодат. власти — парламент, состоящий из 2 палат: Нар. палаты и Совета штатов. Исполнит. власть принадлежит пр-ву (Совет Министров), глава к-рого (премьер-министр) и министры назначаются президентом. Гос. языки - хинди и — официально до 1965 — английский.

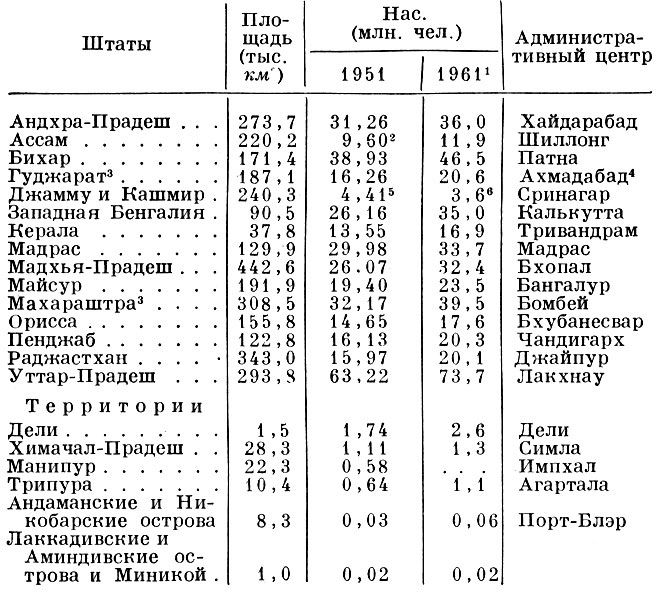

15 равноправных штатов имеют законодат. органы; 6 штатов являются территориями центр, подчинения.

В адм. отношении штаты разделяются на дистрикты (округа), дистрикты — на та луки или тахсилы.

Административно-территориальное деление и состав Республики Индии (на 1 апреля 1961)

1(Предварит. данные переписи.) 2(Включая народности горных р-нов (оценка).) 3(Образован в мае 1960 путём расчленения шт. Бомбей на Гуджарат и Махараштра.) 4(Временно.) 5(Оценка.) 6(Только на контролируемой Индией территории; население всего штата ок. 4,8 млн. чел. (неофиц. оценка).)

Соглашениями 1949 и 1950 И. тесно связана со своими протекторатами — гималайскими кн-вами Сикким и Бутан.

Природа. Территория И. простирается от Тибетского нагорья на С и СВ до юж. оконечности Индостана на Ю и от дельты Инда на З до Ассамских гор на В. Берега И. низкие, слабо расчлененные.

Геологическое строение и полезные ископаемые. По геологич. структуре в И. различаются 3 части: Индостан — докем-брийская платформа, к-рую слагают гл. обр. гнейсы, граниты, кристаллич. сланцы, известняки, песчаники. На большей части площади Индостана эти породы выходят на поверхность. Значительно распространены верхнемеловые покровы траппов. Гималаи и Каракорум — складчатые структуры альп. и мезозойского возраста, нарушенные разломами. Индо-Гангская равнина — т. н. предгорный (краевой) прогиб, заполненный неогеновыми мор. отложениями и четвертичными речными наносами. Важнейшие полезные ископаемые: железная и марганцевая руды, кам. уголь, слюда, бокситы, монацитовые пески, золото (Коларский р-н в штате Майсур), соль. В Ассаме и на п-ове Катхиавар — месторождения нефти. Осн. комплекс полезных ископаемых связан с распространением гондванских пород.

Кашмир. Долина р. Ладакх в Каракоруме

Рельеф. Трём осн. структурным частям И. соответствуют З морфологические: плоскогорье Декан на Ю, Гималаи и Каракорум на С, Индо-Гангская равнина между ними. Плоскогорье Декан — ряд волнистых плато, пересечённых глубокими речными долинами с крутыми, иногда отвесными склонами. Преобл. высоты — от 300 м до 800 м. В центр. части Декана плато местами имеют характер столовых гор. На З плоскогорье приподнято и ступенями понижается к побережью Аравийского м. Юж. часть плоскогорья (от долины Нарбады) наклонена с З на В, северная — с Ю на С. Зап. приподнятая окраина Декана носит назв. Зап. Гат, или Сахьядри, 2339 м, и гор Аравалли, 1722 м. На вост. окраине Декана расположены менее высокие обособленные хребты и массивы Вост. Гор, 1645 м. Центр. часть занята плато Виндхья, Сатпура — Майкал, Аджанта, Балагхат и Махадео. На крайнем Ю п-ова расположены массивы Нилгири, Анаималаи и Пални с наиболее высокой вершиной Декана — горой Анаимуди, 2695 м. Плоскогорье окаймлено узкой полосой приморских низменностей с холмистым рельефом и песчаными дюнами. Индо-Гангская равнина — плоская аллювиальная равнина, полого наклонённая к низовьям Инда на З и Ганга на В. Выс. водораздела между обоими бассейнами в самой низкой точке составляет 270 м, Гималаи и Каракорум — гигантские горные системы, преим. с резко расчленённым рельефом. Гималаи поднимаются над Индо-Гангской равниной тремя крутыми ступенями: Сиваликский хребет, преобладающая выс. 800 — 1200 м, Малые Гималаи, 2500 — 3000 м, и Большие Гималаи, 5500 — 6000 м. Наиболее высокая вершина Гималаев в пределах И. — г. Нанга-Парбат, 8126 м. Ещё большей высоты достигает Каракорум: г. Чогори, 8611 м (вторая по высоте вершина на Земле). Высокогорная часть терр. И. имеет значит. оледенение. На юж. склоне Гималаев снеговая граница проходит на выс. ок. 4500 м на В и ок. 5000 м на З; на сев. склоне повышается до 5700 м. Ледники спускаются в основном до выс. 3000 — 4000 м.

Климат большей части И. субэкв., муссонный, на крайнем Ю — близкий к экваториальному, на крайнем СЗ (в Кашмире) — горный субтропич. и высокогорный. Сезоны различаются гл. обр. по выпадению осадков: зимний — с декабря по февраль включительно (период сев.-вост. муссона) — сухой, прохладный, с ясной погодой; весенний — с марта по май (период смены муссонов) — наиболее жаркий, засушливый; летний — с июня по ноябрь (период юго-зап. муссона) — менее жаркий и очень влажный. 70 — 90 % осадков выпадает летом; макс. кол-во осадков выпадает на плато Шиллонг (в Черрапунджи ок. 12000 мм в год), на склонах вост. части Гималаев и Зап. Гат (Махабалешвар, 6807 мм). Наиб. засушливые р-ны: сев.-зап. часть Индо-Гангской равнины (Перим, 57 мм) и центр. часть Декана (Пахнадра, 325 мм). Остальная И. получает в среднем 1000 — 1500 мм. Ср. темп-pa янв. от +15° у подножия Гималаев до +27° на Ю. В мае в пределах большей части территории ср. темп-ра +28°, +30°; в центре Декана и в Раджастхане образуется замкнутая область высоких темп-р — до +35°. Во влажный период ср. месячные темп-ры по всей И., кроме Кашмира, +28°, +29°. В Кашмире темп-ры значительно более умеренные; на С и СВ этой части И. зимой бывают морозы, лето в гл. долинах тёплое.

Внутренние воды. Речная сеть густа на значит. части территории. Самые крупные реки: Ганг, Брахмапутра, Инд, Нарбада, Годавари, Кришна. По характеру питания реки делятся на 2 типа: гималайский (смешанное дождевое и ледниково-снеговое питание) и деканский (дождевое питание). Реки первого типа значительно более многоводны, причём период высоких уровней у них более продолжителен (с марта по ноябрь, у рек второго типа — с июня по ноябрь). Реки И. играют исключит. роль в с. х-ве, гл. обр. как источник орошения полей.

В долине р. Кангры (правого притока р. Биас) в Малых Гималаях

Почвы. В И. 4 осн. типа почв: на кристаллич. породах, в условиях слабого круглогодового увлажнения развиты краснозёмы, дающие большие урожаи при внесении удобрений; в условиях чередования сильного летнего увлажнения и зимней сухости — латериты, каменистые, малоплодородные; на траппах - чёрные (хлопковые) почвы тропиков (регуры), обладающие большой влагоёмкостью и плодородием; на Индо-Гангской равнине и на приморских низменностях — аллювиальные почвы. В Гималаях — высотная поясность горных почв: бурых лесных, подзолов и луговых.

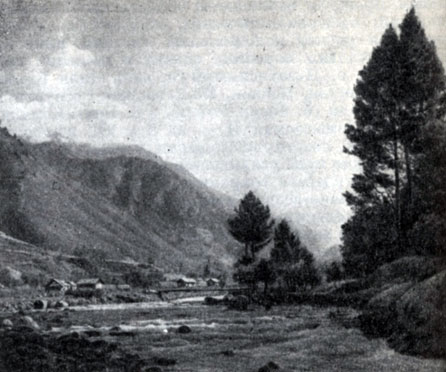

Кашмир. Долина р. Кулу в Гималаях

Растительность. Под влиянием длит, воздействия человека естеств. растительность большей части И. сильно изменена, а в нек-рых р-нах почти уничтожена. В засушливых внутр. областях Декана и на З Индо-Гангской равнины остатками естеств. растительности являются редкостойные леса, саванны и заросли колючих кустарников. На наветренных склонах Зап. Гат и вост. части Гималаев развиты вечнозелёные тропич. леса, на подветренных склонах Зап. Гат, на СВ Индостана и на В Индо-Гангской равнины — муссонные (листопадные) леса, сбрасывающие листву в сухое время года (преобладающий в И. тин лесов). На склонах Гималаев, Зап. Гат, Нилгири, Пални и гор Анаималаи с выс. 1000 м к тропич. породам примешиваются субтропические. В Гималаях и Каракоруме, в поясе 1800 — 3200 м, растительность составляют гл. обр. леса из древесных пород умеренного климата, в поясе 3200 — 3800 м — субальп. кустарники и луга, выше 3800 м — альп. луга.

Животный мир. Фауна И. относится в основном к Индийской подобласти Индо-Малайской области. Из лесных животных наиболее характерны обезьяны (макаки, тонкотелы), очковая змея, удав. В менее доступных р-нах сохранились инд. слон, дикий буйвол, бык гаур. В саваннах Центр. И. местами водятся антилопы. В джунглях встречаются тигр, пантера.

Природные районы.Каракорум. Высокогорный р-н с глубоко и резко расчленённым рельефом. Включает большую часть горной системы Каракорума. Почти вся территория лежит выше 3000 м. Многие вершины превышают 7000 м. Наиболее выс. вершина — Чогори, 8611 м. Количество осадков от 1000 мм на юж. склоне до 100 мм на северном. Преобладающий тип ландшафта — высокогорная пустыня; на юж. склоне до выс. ок. 3200 м распространены леса из листв. пород умеренного пояса, выше встречаются луга. Широко развито совр. оледенение.

Западные Гималаи. Высокогорный р-н. Включает почти всю зап. часть Гималаев, расположенную к З от Непала. Более половины территории лежит выше 3000 м. Наиболее высокая вершина — Нанга-Парбат, 8126 м. Количество осадков 1000 — 1500 мм. До выс. ок. 3000 м распространены леса преим. из ксерофитных и листопадных пород, выше — луга. Значит. совр. оледенение.

Индо-Гангская равнина. Р-н расположен на месте предгорного прогиба Гималаев, заполненного мощной толщей морских и аллювиальных отложений. Охватывает полосу от ср. течения р. Сатледж до зап. окраины дельты р. Ганг включительно. На крайнем В продолжается узким заливом по течению р. Брахмапутры. Поверхность преим. плоская, с широкими террасами. Климат субэкватор., на З сухой, на В влажный. Естеств. растительность встречается отд. участками, на З — заросли колючих кустарников и сухие редкостойные тропич. леса, в центре — саванны, на В — муссонные (листопадные) леса и влажные тропич. леса.

Индо-Гангская равнина с р. Ганг близ города Хардвар

Плато Шиллонг. Глубоко расчленённое древне-кристаллич. плато с исключительно влажным субэкватор, климатом (до 12 000 мм осадков в год) и преим. кустарниковой растительностью (лесов мало вследствие смыва почвы).

Горы, составляющие сев. продолжение западной окраины Индокитая. Глубоко и резко расчленённые горы, покрытые вечнозелёным л и листопадными муссонными лесами.

Плоскогорье и окраинные низменности Индостана. В основном — р-н Индийской платформы с рельефом полого наклонённых плато и отдельных хребтов, массивов и столовых гор. Климат субэкваториальный, муссонный, в пределах большей части терр. умеренно-влажный или сухой. Преобл. растительность — саванны и листопадные тропич. леса. Плоскогорье окаймляют приморские низменности, из к-рых наиболее значительные: на З — Конкан и Малабарский берег, на В — Коромандельский берег. Э. П. Романова.

Южная часть плоскогорья Декан в штате Майсур

Население. На долю И. приходится примерно 1/7 нас. всего земного шара. Рост нас. И. происходит за счёт естеств. прироста. Среднегодовая рождаемость составила 27,2 чел. на 1000, смертность — 19,4 (средняя за период 1941 — 51). За 1951 — 61 население И. увеличилось на 21,5 % (более чем на 76 млн. чел.). Мужское население преобладает над женским.

И. — многонац. страна. Нац. разнообразие населения сочетается с разнообразием антропологическим, языковым, а также религиозной принадлежности. В И. насчитывается ок. 200 народностей и племенных групп, говорящих на разных языках и стоящих на разл. ступенях экономич., культ, и обществ, развития. Однако большинство нас. (св. 90 %) принадлежит к сравнительно небольшому числу (14 — 15) крупных этнич. групп, каждая из к-рых имеет свои особенности историч., экономич., культ. и обществ. развития, нац. язык и занимает компактные терр.; эти группы с конца 19 — нач. 20 вв. начали складываться в нации. К ним относятся (численность проживающих в И. в млн. чел. в 1951): 1) народы, говорящие на языках индо-европ. семьи (инд. группы), занимающие сев. половину И., это — бенгальцы — 25,1 (живут гл. обр. в шт. Зап. Бенгалия и долине р. Сурмы), ассамцы — 5,0 (в ср. течении р. Брахмапутры, шт. Ассам), ория — 13,2 (шт. Орисса), бихарцы — ок. 45 (шт. Бихар) и нас., охватываемое в основном границами шт. Уттар-Прадеш и сев.-вост. части шт. Мадхья-Прадеш (часто наз. в лит-ре хиндустанцами), говорящее на диалектах зап. и вост. хинди, — св. 90, пенджабцы — от 12 до 13 (шт. Пенджаб), раджастханцы — 14,6 (гл. обр. в шт. Раджастхан), гуджаратцы — 16,4 (шт. Гуджарат), маратхи — 27,7 (шт. Махараштра), кашмирцы — ок. 2 (Кашмирская долина), говорящие на яз. кашмири дардской языковой подгруппы; 2) народы Южной И., говорящие на языках дравидийской языковой семьи, это — андхра, или телугу,— 33 (шт. Андхра-Прадеш), тамилы — 26,6 (шт. Мадрас), малаяли — 13,4 (шт. Керала), каннара — 14,5 (шт. Майсур). Многочисл. мелкие народности и племена, многие из к-рых сохраняют еще черты общинно-родового строя, составляют менее 10 % общей численности нас. страны и расселены преим. в горных и лесных р-нах сев. и вост. окраинных областей или среди др. народов в нек-рых р-нах центр. И. и п-ова Индостан.

По вероисповеданию 85 % нас.— индусы (индуисты), ок. 10 % — мусульмане (сконцентрированы гл. обр. в Бенгалии, Пенджабе и прилегающих к Пакистану р-нах), христиане — 2,3 %(расселены преим. В шт. Керала и Андхра-Прадеш), сикхи — 1,7 % (большая часть проживает в шт. Пенджаб); остальные — буддисты, джайны, парсы (9/10 проживает в Бомбее); нек-рая часть нас.— анимисты.

Дели. Лал-Кила (Красный форт)

Ср. плотность нас.— 133 чел. на 1 км2. Пояс наиб. плотности (св. 200 чел. на 1 км2) включает Индо-Гангскую низм. и прибрежные р-ны Индостана. Наименее плотно заселены Гималаи, Ассам, Кашмир, Раджастхан и нек-рые внутр. р-ны Декана.

В городах (к городам относятся нас. пункты с числом жит. св. 5 000 чел.) проживает 17 %. Нас. 111 городов превышает 100 тыс. жит., а нас. крупнейших 6 городов, в т. ч. Калькутты, Бомбея, Мадраса, Дели и Хайдарабада, превышает 1 млн. В инд. городах обычно имеется «старый город», с узкими улицами и антисанитарными условиями, и «новый город», с широкими улицами, парками и домами европ. типа. Осн. тип сел. населённого пункта — деревня (б.ч. 500 — 2000 чел.), в деревнях проживает ок. % всего сел. нас. В деревнях преобладают постройки из бамбука, глины; кирпичные постройки составляют лишь 2 %.

Улица в деревне на шоссе Калькутта - Варанаси (Бенарес) в Западной Бенгалии

В 1953 грамотных среди гор. нас. было ок. 30 %, среди сельского — ок. 12 %. Общая грамотность населения 23,7 % в 1961 (17 % в 1953). Самодеят. нас. составляет 40 % общего числа нас. страны (143,2 млн. в 1951); из них 72,4 % занято в с. х-ве, 8 % — в куст. произ-ве, 2,6 % — в пром-сти.

Особенности формирования экономики. И.* является одним из древнейших очагов мировой цивилизации. Раскопки в Мохенджо-Даро (Синд) и Пенджабе показывают, что в конце 4 — сер. 2-го тысячелетий до н. э. в И. существовали земледелие и скот-во, различные ремёсла, города с водопроводом и канализацией, довольно развитая торговля, народ имел свою письменность. Древнейшие памятники инд. лит-ры, знаменитые религ. гимны — веды, свидетельствуют, что процесс разложения первоб.-общ. строя, начавшейся примерно в нач. 2-го тысячелетия до н. э., завершился возникновением в сер. 1-го тысячелетия до н. э. ряда ранних рабовладельч. гос-в. С древних времён И. имела торг, связи (морем и по суше) с античным миром, со странами Юго-Зап. Азии и Сев.-Вост. Африки, с Китаем; инд. купцы и переселенцы проникали в Бирму, Индокитай, Индонезию. Становление феод, об-ва в И. завершилось в основном примерно к 7 в. С развитием культ, и торг, связей с Бл. и Ср. Востоком в И. стал проникать ислам. В 7 — 12 вв. и позднее Сев. И. подвергалась воен. вторжениям разл. народов и племён, мусульман по религии. Наиболее значит, и развитым из всех феод. гос-в И. была империя Вел. Моголов, достигшая расцвета во 2-й пол. 16 в., при имп. Акбаре, когда под его властью находилась большая часть терр. И. (от Гималаев на С до ср. течения Годавари на Ю) и Вост. Афганистан. Наметившийся с сер. 17 в. процесс внутр. упадка Могольского гос-ва сопровождался проникновением в И. европейцев, к-рые уже располагали на побережье Индостана рядом выросших из торг. факторий опорных пунктов и держали в своих руках мор. торговлю с Европой (старинный караванный путь через Кандагар и Персию — осн. дорога иид. сухопутной торговли — пришел к тому времени в упадок). Феод. раздробленность И., экономич. и почти полный политич. распад империи Вел. Моголов и междоусобиц инд. гос-в, возникших на её развалинах, племенная и кастовая разобщённость инд. об-ва, изолированность деревенских общин — всё это облегчило проникновение европ. колонизаторов в И., к-рая стала ареной борьбы европ. держав, стремящихся овладеть этой богатой страной. Англии удалось вытеснить из И. португальцев и голландцев, а в сер. 18 в. англ. Ост-Индская компания одержала верх над своим последним соперником — Францией и сделалась фактич. хозяином значит. терр. в Юж. И. и Бенгалии. Окончат, военно-политич. подчинение всей страны Англия осуществила к сер. 19 в. (см. Ост-Индские компании).

*(В этом разделе, когда говорится о периоде до авг. 1947, под И. подразумеваются территории современных Индийской Республики и Пакистана.)

Колон. режим, господствовавший в И. на протяжении почти 200 последних лет, нарушил и насильственно изменил естеств. ход историч. развития инд. об-ва, определил односторонний, уродливый характер инд. Экономики и явился одной из гл. причин экономич. отсталости совр. И. Накануне англ. завоевания (17 в.) по уровню экономич. и культ, развития феодальная И. не уступала передовым по тому времени европ. странам. Здесь существовали развитое ремесл. произ-во (высокое иск-во инд. ремесленников славилось далеко за пределами страны), разветвлённая внутр. и внеш. торговля, большие и богатые города. Экономич. основой инд. об-ва была замкнутая сел. община с её традиц. соединением земледелия с ремеслом и своеобразным разделением труда внутри общины, придававшим ей самодовлеющий характер. Крестьяне-земледельцы обрабатывали землю, разделённую на наследственные участки по семьям; ремесленники обслуживали нужды общины и получали от неё определённую долю урожая. Общинники обязаны были платить позем, налог (б. ч. ок. 1/2 урожая) непосредственно феод, гос-ву или отд. феодалам (джагирдарам, иктадарам, заминдарам и т. п.), к-рым гос-во жаловало право сбора налогов и др. поборов (на разл. правах, б. ч. пожизненно). В недрах инд. феод, об-ва уже начинало происходить разложение системы феод. порядков и зарождение нек-рых элементов капиталистич. отношений, т. к. расширение внутр. и внеш. торговли при Вел. Моголах и проникновение ростовщика и торговца в город и деревню подрывали натур, х-во. Однако в то время не создалось еще достаточных предпосылок перехода к капиталистич. способу произ-ва. Отделившееся от земледелия гор. ремесло обслуживало лишь роскошь феод, верхов, потребности двора и обширного экспорта; значение крупнейших городов определялось тем, что они служили местом огромной концентрации и раздела прибавочного продукта, отчуждённого феодалами от крестьянства.

Дальнейшее развитие производит, сил И. и размещение инд. произ-ва происходили в условиях иностр. господства и были подчинены интересам брит, капитала и внеш. рынка. Воен. ограбление и жестокая торг, и феод.-ростовщич. эксплуатация страны англ. Ост-Индской компанией в 18 в. привели к разрушению производит, сил, к подрыву традиц. основ инд. об-ва без создания взамен новых производств, отношений; 18 век для И. был веком разрушения её экономики, застоя её экономич. и культ, жизни. Первоначально (до отмены торг, монополии Ост-Индской компании) гл. методами колон, эксплуатации И. Англией были прямой грабёж, использование налогового пресса, ряда монополий внутр. торговли и монополии внеш. торговли. Завоевание и разграбление Индии К. Маркс относил к гл. моментам первонач. накопления в Англии. Торговля была побочным, а терр.захваты и грабежи — осн. занятием англ. Ост-Индской компании. За первые 15 лет из одной только Бенгалии англичане вывезли драгоц. камней и металлов на 1 млрд. ф. ст.

После пром. переворота и превращения Англии в «мастерскую мира» методы колон. эксплуатации И. меняются. Уже в 1-й пол. 19 в. англ. пром-сть наводнила И. дешёвыми фаб.-зав. изделиями и тем самым нанесла страшный удар кустарному хл.-бум. произ-ву, высококачеств. изделия к-рого конкурировали с английскими в самой Англии и в др. странах, и подорвала вековые устои сел. общины. «Англия,— писал К. Маркс в 1853,— сначала вытеснила индийские хлопчатобумажные изделия с европейских рынков, затем приступила к ввозу в Индию крученой пряжи и кончила тем, что стала наводнять родину хлопчатобумажных изделий хлопчатобумажными товарами... Британский пар и британская наука окончательно уничтожили на всей территории Индостана связь между сельскохозяйственным и ремесленным производством:) (Маркс К. и Энгельс Ф., Избр. произв., т. 1, 1955, с. 306 — 07). Разрушение общины, этого экономич. оплота застойного инд. об-ва, Маркс оценивал как величайшую, хотя и единственную «социальную революцию, пережитую когда-либо Азией», при совершении к-рой Англия была невольным орудием истории. Несколько раньше (с конца 18 в.) англичане с целью создания условий, при к-рых инд. земледелец мог стать производителем сырья, нужного брит. пром-сти (т. е. приспособить формы землевладения к условиям господства англ. пром. капитала), в колониально-карикатурной форме начали создавать частную собственность на землю. Наследственные права феодалов и крестьян-общинников на землю ликвидировались. На части терр. заминдары (сборщики позем, налога) были объявлены собственниками земли, с к-рой они собирали налог на правах краткосрочного откупа; так были введены системы крупного феод.-помещичьего землевладения заминдари: одна — с постоянными ставками налога, уплачиваемого заминдарами гос-ву, другая — с временными, периодически пересматриваемыми. В результате был создан новый тип феод. помещиков, верной социальной опоры англ. колонизаторов, возникла паразитарная многоступенчатая аренда, усилилась феод. эксплуатация крестьян. Позднее была введена зем.-налоговая система райотвари, т. е. наследственная крест. аренда земли непосредственно у гос-ва, при к-рой райот (крестьянин) мог продавать или закладывать свой участок как частную собственность. Практически система райотвари уже на ранней стадии своего существования превратилась в разновидность феод.-помещичьего землевладения (т. к. при ничтожных размерах участков и чересполосице, в условиях возросшей эксплуатации крестьян со стороны гос-ва и местных купцов и ростовщиков, земли переходили в руки торг.-ростовщич. буржуазии). Т. о., англ. капитал не только не уничтожил, но возродил в более тяжёлой форме феод. эксплуатацию.

В процессе принудит. превращения И. в агр.-сырьевой придаток и рынок сбыта пром. изделий метрополии происходило усиление связей И. с мировым рынком, изменение структуры с. х-ва и развитие торг, земледелия и капитализма. Росла товарность с. х-ва, насильственно внедрялись новые с.-х. экспортные культуры за счёт вытеснения традиц. прод. культур, создавались новые плантации и специализация р-нов, производящих эксп. культуры. Для приближения источников сырья к центрам вывоза и в стратегич. целях началось усиленное ж.-д. стр-во. В нач. 2-й пол. 19 в. внеш. торговля И. увеличилась в 4 раза; св. 50 % импорта составляла англ, мануфактура, а 3/4 инд. экспорта — с.-х. продукция (хлопок, джут, опиум, рис, чай).

Брит. колонизаторы всячески задерживали развитие местной машинной индустрии. Нарождавшаяся местная буржуазия обращает накопленный капитал гл. обр. на скупку земель и ростовщичество, теснее смыкаясь с феод.-помещичьим классом. Тем не менее начиная с сер. 19 в. в И. появляются пром. пр-тия: ж.-д. мастерские, уг. шахты. В Бомбее в 1851 основывается первая хл.-бум. ф-ка, в 1854 — 55 — джутовая (на берегу Хугли); они кладут начало джутовой (выросшей преим. за счёт вложений англ. капитала) и хл.-бум. пром-сти (за счёт вложений нац. капитала), к-рые вплоть до конца 19 в. являлись по существу единственными крупными отраслями фаб.-зав. пром-сти.

Перерастание англ. капитализма в монополистич. стадию в конце 19 в. ускорило процесс вовлечения И. в мировое капиталистич. произ-во. Гл. методами ограбления И. становятся её эксплуатация англ. фин. капиталом: выкачивание минерального и сельскохозяйственного сырья (производство к-рого контролируется английскими монополиями), проценты и прибыли с вложенных капиталов, прямая колон, дань. В нач. 20 в. усиливается вывоз в И. капиталов метрополии. Значит, развитие получает горнодоб. пром-сть (марганец). Развитие инд. обраб. пром-сти пошло более ускоренными темпами лишь в годы 1-й и 2-й мировых войн, когда в условиях воен. обстановки англ. пр-во вынуждено было допустить увеличение объёма произ-ва в хл.-бум., джутовой, металлургич. и др. отраслях пром-сти, стр-во мастерских, машиносборочных и ремонтных з-дов. Однако инд. пром-сть находилась в полной зависимости от метрополии по линии финансирования, поставок машин и оборудования.

Брит. капитал, используя выгодные для себя внешнеторг. пошлины, налоговую, кредитную, валютную системы, орг-ции финансирования и управления пр-тиями (т. н. «управляющие агентства»), контролировавшие пром-сть страны, тормозил индустр. развитие И., подчиняя его интересам метрополии. Инд. пром-сть носила колон, характер: металлургия была очень ограничена, маш-ние почти полностью отсутствовало; наиб. развитие получили лёгкая и пищ. отрасли, на долю к-рых приходилось 83,3 % всех пром. рабочих и 85 % капиталовложений (1948); органич. состав капитала был очень низок, преобладали пр-тия мануфактурного и ремесл. типа (их доля в нац. доходе в 1,5 раза больше, чем фаб.-заводских).

Характерно, что при сравнительно низком уровне развития пром-сти в целом отдельные её отрасли (джутовая, сах., металлургич.) отличались высокой степенью концентрации произ-ва и централизации капитала. В инд. пром-сти большую роль играют крупные монополии (Тата, Бирла, Сингхания, Далмия), как правило, тесно связанные с иностр. капиталом и крупным землевладением. В 1948 10% фаб.-зав. пр-тий И. имело 66 % общего числа рабочих и давало 91,6 % всей пром. продукции страны.

Развитие капитализма в с. х-ве происходило при сохранении феод.-помещичьей собственности на землю. Это привело к обременению с. х-ва феод, пережитками, поддерживаемыми и консервируемыми англ. империализмом, к процветанию разнообразных форм кабалы и угнетения, к хронич. аграрному кризису, т. е. кризису производит, сил всей страны. Св. 70 % обраб. земель И. принадлежало помещикам, торговцам и ростовщикам. Более 60 % всех крестьян владело участками менее 1 га (им принадлежало 6 — 7% всей обраб. площади). Под тяжестью феод, ренты, налогов и ростовщич. процентов ипд. крестьянство нищало, разорялось, теряло землю; с.-х. произ-во деградировало. И., в прошлом одна из важнейших житниц дани, не могла прокормить своё нас., 2/3 к-рого систематически недоедало. И. была экономически отсталой страной, агр.-сырьевым придатком метрополии. Уд. вес И. в мировом пром. произ-ве не достигал 1,5%. С. х-во И. специализировалось на произ-ве нек-рых видов сырья, значительная часть к-рого шла на экспорт. Осн. массу джута давала Бенгалия, хлопка-сырца — Зап. И. и Пенджаб, чая — Бенгалия и Ассам, сах. тростника — долина Ганга. В добыче пол. ископ. наибольшее развитие получили эксп. отрасли — добыча марганца, слюды. К р-нам произ-ва эксп. с.-х. и мин. сырья прокладывались ж. д., облегчающие его перевозку к гл. мор. портам— Калькутте, Бомбею, Мадрасу, к-рые из небольших опорных пунктов превратились в крупные центры фаб.-зав. пром-сти; в то же время прежние историч. центры инд. ремесл. произ-ва, расположенные в долине Ганга или в глубинных областях Индостана, пришли в упадок. Более 3/4 пром. произ-ва колон. И. было сконцентрировано в Калькутте, Бомбее ив р-не Чхота-Нагпура. Т. о., колон, режим был осн. причиной не только одностороннего развития инд. экономики, но и крайне неравномерного размещения пром. произ-ва.

Раздел И. в 1947 на Индийский Союз (с 1950 — Индийская Республика) и Пакистан нарушил исторически сложившиеся связи и нанёс серьёзный ущерб экономике обоих гос-в. Осн. масса пром. пр-тий (св. 85% ф-к) оказалась на терр. Инд. Союза. В то же Время самые развитые отрасли инд. пром-сти (все джутовые и 9/ю хл.-бум. ф-к) были отрезаны от своего сырья, т. к. 3/4 посевов джута и св. 1/3 посевов хлопчатника (в т. ч. весь длинноволокнистый) оказалось на терр. Пакистана. Ухудшился продовольств. баланс И. Значит/ затруднения возникли с коммуникациями: осложнились ж.-д. связи с нек-рыми р-нами (напр., Ассам был отрезан от Калькутты). Расчленение Бенга-лии и Пенджаба осложнило нац. вопрос, обострились спровоцированные при участии колонизаторов т. н. «пндусско-мусульманские распри», что повлекло за собой массовую миграцию населения (не менее 12 млн. беженцев).

Характеристика современного хозяйства. Совр. И. во многом продолжает сохранять черты большой эко-номич. отсталости, унаследованной от колон, прошлого. На долю И. приходится лишь 1,7% общего объёма пром. произ-ва капиталистич. мира. Несмотря на нек-рое развитие пром-сти И. остаётся агр. страной. С. х-во служит осн. источником дохода более чем для 70% нас. и по стоимости продукции почти в 3 раза превосходит промышленность и кустарное производство. Общий объём и уровень пром. и с.-х. произ-ва продолжает оставаться низким. В 1958 произ-во стали па душу населения составило 4,5 кг (против 443 кг в США и 375 кг в Англии), а произ-во зерна на душу населения в 1958/59 — 157 кг (ок. 400 кг в КНР).

После завоевания политич. суверенитета пр-во И. провозгласило своей осн. задачей обеспечение экономия, самостоятельности, постепенное преодоление вековой :жономич. отсталости на основе индустриализации страны. Необходимость быстрейшего решения этих задач потребовала изыскания новых форм экономич. развития: огосударствления ряда отраслей нар. х-ва, усиления контроля гос-ва над частным капиталом, проведения аграрной реформы в деревне, ускорения пром. развития на основе долгосрочного планирования.

Пр-вом были разработаны 1-й (1951/52—1955/56), 2-й (1956/57—1960/61) и 3-й (1961/62 — 1965/66) 5-летние планы экономич. развития. Первый осн. внимание уделял подъёму с.-х. произ-ва; по 2-му — значит. часть средств направлялась в пром-сть (особенно тяжёлую); осн. задачи 3-го 5-летнего плана — дальнейшее развитие металлургии, маш-ния, энергетики и обеспечение страны продовольствием и эл.-энергией.

Гос.-капиталистич. сектор зародился в результате перехода в 1947 в собственность инд. гос-ва жел. дорог, линий связи, портов, пр-тий оборонной пром-сти и т. п., принадлежавших в прошлом англ. колон, властям. В последующие годы значение и роль гос. сектора значительно возросли. За период 1950/51 — 1955/56 уд. вес гос-ва в капитальных фондах фаб.-зав. пром-сти увеличился с 3,8 % до 11,6 %, к концу 1960 он доведён до 30,6 %. Намечалось, что на долю гос. сектора к концу 1961 будет приходиться 50% общего произ-ва чёрных металлов, 20% добычи угля, 67% произ-ва эл.-энергии. Одновременно пр-во И. оказывает всемерную поддержку частному нац. капиталу и широко использует иностр. частный капитал. В 1955/56 на долю частного (отечественного и иностранного) капитала приходилось 88,4 % общих капитальных фондов цензовой пром-сти. Нац. частный капитал занимает наиболее прочные позиции в хл.-бум. (4/5 капитальных фондов), сах., цементной, бум., пищ. пром-сти. После провозглашения независимости кр. монополистич. объединения нац. капитала значительно расширились, а их роль в экономич. жизни страны возросла. За 1946 — 56 число акционерных компаний увеличилось с 22,7 тыс. до 30,4 тыс., а их оплаченный капитал — с 5,7 до 10,2 млрд. рупий; на долю 750 крупнейших компаний (с капиталом 500 тыс. рупий и выше) приходилось 3,32 млрд. рупий, или ок. 1/3 оплаченного капитала всех акц. компаний.

Несмотря на нек-рое ослабление влияния иностр. капитала в стране, его позиции остаются довольно сильными. В 1954 на долю иностр. капитала приходилось 56,5% капитала всех акц. обществ, действующих в И. Общая сумма частных иностр. инвестиций на конец 1958 — 5,7 млрд. рупий (против 2,8 млрд. рупий в 1948), из к-рых 1/3 приходилась на обраб. пром-сть, св. 1/5 на торговлю, ок. 1/6 на плантации. Иностр. капитал занимает решающие позиции в нефт., резиновой, спич., таб., фруктовой, чайной и нек-рых отраслях горнодоб. пром-сти. Среди иностранных капиталовложений преобладает англ. капитал — 70 %, на долю США приходится 10,5 % (1958).

Новые формы экономич. развития способствовали росту промышленного и с.-х. произ-ва. За период 1951 — 1960 пром. произ-во возросло на 67,5 %, сельскохозяйственное произ-во — на 1/4. Однако индустриализация страны наталкивается на трудности, связанные с недостаточной эффективностью агр. реформ, узостью внутр. рынка, недостатком фин. ресурсов, нехваткой пром. оборудования и технически подготовленных кадров. Поэтому развитие экономики еще не привело к существенному повышению уровня жизни народа. Осн. базой индустриализации страны служат старые пром. центры: басс. р. Дамодар, а также города Бомбей и Калькутта. Постепенно вовлекаются в пром. произ-во и экономически отсталые штаты. За последние годы появились новые пром. центры: Бхилаи в Мадхья-Прадеш, гидросистема Бхакра-Нангал в Пенджабе, Роуркела и Хиракудская гидросистема в Ориссе, Бангалур в шт. Майсур, Алвае в шт. Керала и др.

Особую роль в экономич. и культ, возрождении И., в частности в индустриализации страны, играет экономич. и культ, сотрудничество с социалистич. странами, к-рое, в отличие от взаимоотношений с империалистич. гос-вами, строится на принципах бескорыстн ой дружеской взаимопомощи и способствует укреплению нац. независимости страны. Социалистич. страны поставляют в кредит на льготных условиях совр. пром. оборудование, принимают участие в проектировании и стр-ве пр-тий тяж. индустрии, в разведке пол. ископ., в подготовке нац. кадров. К концу 1960 общая сумма кредитов, предоставленных И. социалистич. странами, составила 4 259 млн. рупий, в т. ч. Советским Союзом 3832,6 млн. рупий. На эти средства в сотрудничестве с СССР в И. была построена 1-я очередь металлургич. з-да в Бхилаи и сооружается 2-я очередь (с увеличением мощности с 1,2 млн. т стали в год до 2,5 млн. т), создана механизированная с.-х. гос. ферма в Суратгархе (Раджастхан), оборудование к-рой предоставлено Индии в виде дара СССР, строятся з-д тяж. маш-ния в Ранчи (Бихар), з-д горношахтного оборудования в Дургапуре (Зап. Бенгалия), ТЭС в Нейвели (Мадрас) и другие ЭС, общей мощностью ок. 900 тыс. квт, ряд пр-тий мед. пром-сти, з-ды тяж. эл.-оборудования и точных приборов, ведутся успешные работы по разведке нефт. и газовых м-ний (реальными перспективами нефтедобычи обладает р-н Камбея) и т. п. Существ, помощь в индустриализации И. оказывают Чехословакия (поставляет оборудование для лёгкой пром-сти и ЭС), Польша (подвижной ж.-д. состав и станки), Венгрия (моторы и гидротурбины), Румыния (нефт. оборудование и т.д.).

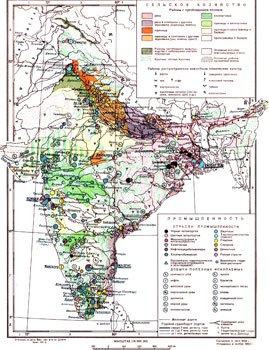

Сельское хозяйство. Основой инд. с. х-ва издавна является земледелие; общая стоимость его валовой продукции составляет 4/5 стоимости всей валовой с.-х. продукции. Важную, но подсобную роль играет жив-во. Среди стран капиталистич. мира И. занимает 1-е место по произ-ву риса (30 % сбора), 4-е — по пшенице (7 — 8 %), 2-е — по хлопку-сырцу (до 14 %) и джутовому волокну (св. 2/5), на её долю приходится от 1/4 до 1/3 и более валового сбора чая, земляного ореха и кунжута; И. удовлетворяет значит.часть потребностей мирового рынка в клещевине, горчице и рапсе, пряностях и др. видах с.-х. продукции.

И. — страна древней земледельч. культуры. Однако, несмотря на трудолюбие и многовековые навыки инд. крестьян-земледельцев, несмотря на благоприятные климатич. условия и высокое плодородие почв, инд. с. х-во за последние 200 лет развивалось очень медленно. Почти 1/3 пригодных для обработки земель не используется. Недостаточная ирригация (в стране, где распределение осадков очень неравномерно по территории и по сезонам, искусственно орошается лишь 1/5 обраб. земель), примитивная техника обработки земли (осн. с.-х. орудие инд. крестьянина — плуг, преим. деревянный, запряжённый волами или буйволами; тракторы и др. с.-х. машины используются лишь в крупных помещичьих или гос. х-вах), отсутствие правильных севооборотов и недостаток удобрений приводят к низкой урожайности, к хронич. кризису с.-х. произ-ва. Урожайность риса в И. в 2 — 2,5 раза ниже, чем в Японии, пшеницы — в 2,5 раза ниже, чем в Англии, хлопчатника — в 3,5 — 4 раза ниже, чем в США. В результате с. х-во не обеспечивает население страны достаточным кол-вом продовольствия, а пром-сть — сырьём. В колон, период И. постоянно страдала от голода.

Вскоре после достижения независимости инд. пр-во приняло решение о проведении агр. реформ, конкретные условия разработки и осуществление к-рых были возложены на пр-ва штатов. Был избран «ненасильственный» путь преобразования агр. отношений, в основе к-рого лежит компромисс с помещиками и постепенный перевод инд. деревни на рельсы капитализма. Законы об агр. реформе предусматривали ликвидацию крупного феод.-помещичьего землевладения типа «заминдари» и переход отчуждаемых у помещиков земель в собственность гос-ва. Крестьяне-арендаторы получили право выкупа у гос-ва земель, к-рые они обрабатывали. Размеры выкупных платежей превышали в 10 — 15 раз годовую арендную плату. До окончательного выкупа земли крестьяне обязаны выплачивать гос-ву зем. налог, не уступающий по размерам арендной плате. В полном распоряжении помещиков-заминдаров оставлялись земли, обрабатываемые при помощи наёмного труда, а также приусадебные, со всеми постройками, весь скот и с.-х. инвентарь. К концу 1956 зем. реформа была проведена на пл. в 214 млн. га (2/3 терр. страны), а из общей суммы выкупных платежей в пользу помещиков в 6,3 млрд. рупий выплачено 989 млн. рупий (1957); остальное будет погашаться в течение 40 лет. В результате реформы произошло нек-рое ограничение феод. эксплуатации крест-ва и одновременно созданы более благоприятные условия для постепенного превращения помещиков и зажиточных крестьян в капиталистич. предпринимателей. Крупное помещичье землевладение в большинстве штатов было ликвидировано (перед проведением агр. реформ крупным помещикам принадлежало более 40 % обраб. земель, а к началу 1959 — лишь 5%), доля арендованной земли во всей обраб. площади сократилась почти вдвое (от 1/2 в 1951 до 1/4 в 1955). Агр. реформы, однако, не произвели коренной ломки в агр. отношениях. Сохраняются помещичья собственность на землю и феод, перегородки между различными категориями арендаторов, отличающимися между собой условиями землепользования и размерами выкупа. Крестьяне по-прежнему страдают от малоземелья (в 1954 — 55 70 — 80 % всех землевладельцев имели участки менее 4 га и владели 30% всей зем. площади) и от ростовщичества (на долю ростовщич. капитала приходится ок. 3/4 всей с.-х. задолженности, оцениваемой в 1953 в 20 млрд. рупий) и не имеют достаточно средств для улучшения с.-х. произ-ва. С.-х. рабочие земли не получили. Размеры арендной платы всё еще высоки. Осн. типом х-ва инд. деревни по-прежнему остаётся мелкое, полунатуральное х-во крестьянина на своей или арендованной земле, основанное на примитивной технике.

Не дала ощутимых результатов и попытка решить проблему ликвидации безземелья на основе движения «бхудан» (добровольное пожертвование земли безземельным) и «грамдан» (отказ от собственности на землю каждого жителя деревни в пользу всего села). Наряду с агр. реформами пр-во уделяет большое внимание осуществлению программ «общинного развития» и «содействия нац. развитию», направленных на освоение целинных земель, увеличение орошаемых площадей, внедрение прогрессивных методов обработки земли, стр-во и ремонт школ, мед. пунктов, дорог, колодцев, незначит. оросит, сооружений и т. д. совместными усилиями жителей нескольких деревень, объединённых в т. н. «общинные проекты». Этими мероприятиями охвачено св. 300 тыс. деревень. В стране создаются показательные гос. фермы, насчитывается около 200 тыс. кооп. об-в, преим. кредитного типа.

Расширение посевных площадей за счёт освоения целины и орошения новых земель в сочетании с благоприятными метеорологич. условиями при пело в последние годы к нек-рому увеличению с.-х. произ-ва и улучшению прод. положения в стране; тем не менее дальнейшее повышение с.-х. произ-ва продолжает оставаться одной из самых неотложных задач совр. И.

Общая площадь пригодных для обработки земель оценивается примерно в 190 млн. га, из них под посевами — ок. 128 млн. га, под паром — ок. 23 млн. га (1954 — 58); более 10 % обраб. земель даёт более одного урожая в год. Орошаемая пл. перед нач. 1-го 5-летнего плана составляла 20,6 млн. га (ок. 15 % обраб. земель), к 1955/56 она возросла до 27 млн. га (св. 18 %). Более 40 % орошаемой земли, расположенной гл. обр. на равнинах Ганга и Инда, получает воду из каналов, св. 30 % — из колодцев, 3/4 к-рых средоточено в шт. Уттар-Прадеш, ок. 20 %, преим. на Декане, — из искусств. водоёмов — «танков». К числу новых — действующих и строящихся - гидротех. сооружений, призванных сыграть важную роль в расширении орошаемых площадей (всего в период 1-го 5-летнего- плана начато стр-во 15 крупных и более 100 мелких объектов), относятся комплексные гидросистемы Бхакра-Нангал, Дамодарская, Хиракудская на р. Маханади, системы на реках Кришна, Кавери, Чамбал и др.

Индийская деревня близ г. Дели. Женщины достают воду из примитивного колодца

Под прод. культурами занято 82 — 83 % посевной площади. Ведущей отраслью инд. земледелия является произ-во зерновых, к-рые дают 1/2 общей стоимости валовой его продукции, и бобовых культур.

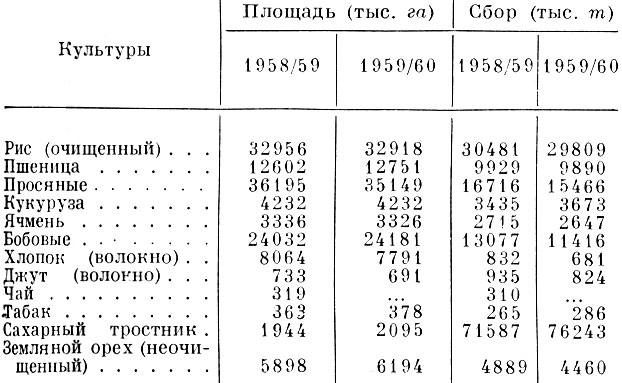

Посевная площадь и сбор важнейших сельскохозяйственных культур*

*(Montly Abstract of Statistics, Oct. 1960, New Delhi)

Рис — важнейшая культура, являющаяся гл. предметом питания большей части нас. И.; на его долю приходится почти 1/4 посевной площади страны и ок. 40 % сбора всего прод. зерна. Р-ны абсолютного преобладания посевов риса — это области макс, влажности и преим. рыхлых почв: аллюв. равнины Зап. Бенгалии, Бихара, Ассама, дельты рек Маханади, Годавари — Кришны и Кавери и Малабарский берег. В ряде мест, напр. в Бенгалии, возможно снимать два и более урожая в год. 2-й по значению прод. культурой И. является пшеница (9 — 10 % посевной площади, 1/7 сбора прод. зерна), 1/2 посевов к-рой приходится на Пенджаб и зап. часть Уттар-Прадеш; она распространена также в ср. части долины Ганга и нек-рых р-нах Гуджарата, Центр. И. и Декана. Просяные культуры — джовар, баджра, раги и др. — распространены преим. в засушливых областях с ненадёжным и неравномерным кол-вом осадков, гл. обр. во внутр. частях Декана и Центр. Индии. Стебли джовара употребляются на корм скоту. Из др. зерновых следует отметить ячмень и кукурузу (гл. обр. в Сев. И.). Важную роль в пищ. рационе индийцев играют бобовые культуры — грэм, тур и др., по площади и сбору занимающие 3-е место в И. (после риса и проса).

Большое значение в экономике имеют масличные культуры (ок. 10 % посевной площади) и сах. тростник (более 1,5 %); гл. из масличных культур: земляной орех (Махараштра, Андхра-Прадеш, Майсур и Мадрас), кунжут, или сезам (повсеместно, кроме Ассама и Гималаев), и рапс и горчица (б. ч. в Зап. Бенгалии, Бихаре и Уттар-Прадеш), к-рые занимают 3/4 всей площади под масличными, а также лён и клещевина. Ок. 80 % посевов сах. тростника сосредоточено в штатах Уттар-Прадеш и Бихар.

Важнейшими технич. культурами являются хлопчатник и джут. Пр-во Индийской Республики приложило много усилий для восстановления сырьевой базы для своей хл.-бум. и джутовой пром-сти. За годы независимости (к 1960) площадь под хлопчатником (в т. ч. длинно- и средневолокнистых сортов) и сбор хлопка возросли примерно на 80 %, а джута - почти на 1/3. Однако значит, часть хлопка и джута всё еще приходится импортировать. Осн. р-ны произ-ва хлопчатника: область распространения деканских лав в штатах Махараштра и Мадхья-Прадеш (ЮЗ), особенно области, прилегающие к долинам Нарбады и Тапти, и аллюв. равнина Гуджарата; междуречье Кришны — Тунгабхадры (шт. Майсур); юг Индостана (шт. Мадрас); орошаемые р-ны Пенджаба. Произ-во джута сосредоточено в р-нах макс, увлажнения: Зап. Бенгалия (ок. 1/2 посевов), долина Брахмапутры и вост. часть Бихара.

Хижина в селении среди кокосовых пальм близ города Аллеппи в штате Керала

Гл. плантац. культуры И.— чай, кофе и каучуконосы. Осн. р-ны чайных плантаций: склоны гор вдоль долин Брахмапутры и Сурмы (шт. Ассам и С шт. Зап. Бенгалия), где сосредоточено ок. 80 % площади; юг И. (шт. Керала и Мадрас). На Ю страны размещены все плантации кофе (1/2 в шт. Майсур) и каучука (гл. обр. шт. Керала). Видное место занимает табак (по сбору уступает только США и КНР), более ? посевов к-рого сосредоточено в штатах Андхра-Прадеш, Мадрас и Майсур. В И. широко распространены пряности (чёрный перец, имбирь, шафран, кардамон и др.), кокосовая пальма (гл. обр. на Малабарском берегу) и выращиваются почти все известные в Европе и многие тропич. сорта овощей и фруктов.

Время посевов определяется чередованием влажного и сухого сезонов, в зависимости от к-рых различают два урожая (с.-х. сезона) — «хариф» и «раби». К культурам хариф, сев к-рых производится в июне — июле (начало муссонных дождей), а уборка — в августе — октябре (конец дождей), относятся рис, джовар, баджра, хлопчатник, джут, кунжут. В сезон раби (посев после дождей, уборка в марте — мае) выращивают пшеницу, ячмень, лён, рапс, бобовые. Обычно культуры раби возделываются на более возвыш. участках, харифа — на хорошо увлажнённых почвах. Широко практикуются смешанные посевы (до 5 культур на одном поле, с раздельной уборкой).

По поголовью кр. рог. скота и коз И. занимает 1-е место в мире (почти 1/5 мирового поголовья), а по поголовью овец — 2-е в Азии (после КНР). Однако жив-во — одна из наиболее запущенных отраслей инд. с. х-ва. Его осн. слабость — недостаток кормов. Продуктивность скота низкая. Разводят (поголовье 1956, в млн.): кр. рог. скот, гл. обр. в качестве тягловой силы, в т. ч. коров и быков — 159, буйволов — 44, а также овец — 39, коз — 57, лошадей и пони — 1,5 и др. Разводят домашнюю птицу (97 млн.). Ср. удой коров 200 — 250 кг в год (буйволиц — 350 — 700 кг), т. е. один из самых низких в мире (в Дании, напр., ср. удой коров — ок. 3,5 тыс. кг), качество молока низкое. Ок. 1/2 стоимости животноводч. продукции приходится на шерсть (общий настриг 27 тыс. т в год), большую часть к-рой дают Кашмир и Раджастхан, шкуры и кожи, имеющие эксп. значение.

Леса П. дают нек-рые ценные породы древесины (тик, сал, сандал и др.), натур, смолу (исходный продукт для получения шеллака), различные эфирные масла, лекарств, растения, орехи, воск, разл. смолы, тростники, бамбуки и т. п. На побережьях Бенгалии, п-ова Катхиавар, Майсура и Керала и на оз. Чилка имеет, значение рыболовство.

Промышленность. Ликвидация колон, режима создала благоприятные условия для подъёма промышленного производства и создания новых отраслей национальной промышленности, обеспечивающих экономическую независимость страны. В результате завершения 1-го 5-летнего плана в И. стало производиться больше угля, стали, цв. металлов, машин и оборудования, хим. продуктов и текст, изд.; созданы судостроит., авиац., вагоностроит., нефтеперераб. отрасли пром-сти; освоено произ-во новых видов продукции. В 1956 — 60 на совр. пром-сть приходилось ок. 10 % нац. дохода (ок. 1 % — на горнодоб. и ок. 9% — на обраб.), на куст. произ-во — 9 — 10 %. И. располагает значит, энергетич. и мин.-сырьевыми ресурсами. Запасы кам. угля оцениваются примерно в 43 млрд. т (2-е место в зарубежной Азии, после КНР), из к-рых 2 млрд. т — коксующиеся, гидроэнергии – 35 — 40 млн. квт, достоверные запасы жел. руды - более 6 млрд. т (2-е место в мире после Сов. Союза, руда высокого качества), март, руды — св. 100 млн. т (одно из первых мест в мире). Имеются крупные запасы бокситов, монацитовых песков, высококачественной слюды, а также хромитов и магнезита. Запасы вольфрама, ванадия, меди, свинца, цинка и др. цв. металлов ограничены. Среди отраслей горнодоб. пром-сти (занято ок. 600 тыс. чел.) наиб, развитие получила добыча угля (где занято ок. 350 тыс. чел.) и марг. руды (ок. 2/3 общей стоимости продукции горнодоб. пром-сти в 1956). Осн. р-ном угледобычи является басс. р. Дамодар (м-ния Ранигандж и Джхария), на долю к-рого в годы 1-й пятилетки приходилось более 4/5 добываемого в стране угля. Ежегодная добыча нефти составляет 400 — 500 тыс. т (единственное эксплуатируемое м-ние — р-н Дигбой — Нахаркатая, в Ассаме). Нефтеперераб. пром-сть представлена четырьмя з-дами — в Тромбее (2), Висакхапатнаме и Дигбое — общей мощностью ок. 4 млн. т сырой нефти в год.

Общая мощность всех эл.-станций в 1959 составляла 4,6 млн. квт, св. 1/2 мощностей принадлежит гос. ЭС; к 1960/61 мощность эл.-станций намечено довести до 6,9 млн. квт, из к-рых ок. 1/2 будет приходиться на ГЭС (против 30 % в 1959). Наиболее крупные ГЭС строятся на р. Сатледж (Бхакра-Нангальская система), на р. Маханади (Хиракудская гидросистема), в долине р. Дамодар, на pp. Койна, Читравати (Шаравати, на СЗ шт. Майсур) и др. Важное значение имеют разработки монацитовых песков (побережье шт. Керала) и пр-тия по извлечению из монацита урана, тория и др. элементов (в Алвае и Тромбее).

Гл. р-нами добычи жел. руды являются м-ния Сингх-бхум (шт. Бихар), Маюрбхандж, Бонаи и Кеонджхар (шт. Орисса); м-ния в шт. Мадхья-Прадеш до сооружения металлургич. з-да в Бхилаи использовались очень слабо; важно, хотя и менее значительно, м-ние Бабабудан (шт. Майсур). Ок. 2/3 добычи марг. руды приходится на м-ния Балагхат, Бхандра, Чхиндвара и Нагпур (в центр, части И.). Большая часть добываемой руды пока идёт на экспорт. Сингхбхум и Кеонджхар дают от V, до 2/3 добычи хромитов. Гл. р-н добычи меди — Сингхбхум, золота — Колар (90 %). Гл. разработки слюды, по добыче к-рой И. занимает 1-е место в мире (70 — 80 % мировой), находятся в Бихаре (ок. 4/5) и р-не Неллуру (ок. 15 %); 90 % добычи магнезита даёт р-н Салема, осн. р-н добычи алмазов (запасы к-рого в И. истощены) — р-н города Панна. Добываются также кианит, барит, соль (сев. побережье Камбейского зал. и п-ов Кач), огнеупорные глины, строит, материалы, корунд и др. пол. ископаемые.

Среди отраслей обраб. пром-сти на 1-м месте стоит текст. пром-сть (45,3 % общих капиталовложений и 59,2 % занятых рабочих в 1951), на 2-м—пищевая (соответственно 20 % и 15,6 %), гл. обр. сахарная. На долю важнейших отраслей тяж. пром-сти (металлургии, маш-ния, металлообработки и химии) приходится лишь 26,9 % капитальных фондов и 19,7 % всех пром. рабочих.

В годы 1-го 5-летнего плана чугун и сталь выплавлялись лишь на трёх частных пр-тиях: з-ды Тата в Джамшедпуре (шт. Бихар), дававшие ок. 70 % выплавляемого в И. чугуна и 75 % стали, на з-дах в Култи и Бурнпуре (шт. Зап. Бенгалия) и на одном гос. з-де в Бхадравати (шт. Майсур). 2-й 5-летний план (1956/57 — 1960/61) предусматривал реконструкцию существующих частных металлургич. з-дов и стр-во 3 новых гос. з-дов — Бхилаи (шт. Мадхья-Прадеш, сооружён с помощью СССР), Роуркела (шт. Орисса, сооружён при сотрудничестве с ФРГ), Дургапур (шт. Зап. Бенгалия, частично сооружён в сотрудничестве с Англией) — общей мощностью ок. 3,2 млн. m чугуна и 3 млн. т стали в год. Цв. металлургия представлена тремя алюм. з-дами — в Джайкайнагаре (близ Асансола), близ Алвае и в р-не Хиракудского гидроузла, сданного в эксплуатацию в 1959 — общей мощностью 17 — 18 тыс. m алюминия в год, а также одним глинозёмным з-дом в Мури (шт. Бихар). Медь (7 — 8 тыс. т) выплавляется на пр-тиях в Бихаре.

К моменту завоевания независимости 3/4 продукции маш-ния давали районы Калькутты, Джамшедпура и Джхария — Ранигандж. В маш-нии развито произ-во и ремонт несложных машин и оборудования для с. х-ва, хл.-бум., джутовой, цем. и сах. пром-сти. В годы 1-го 5-легнего плана заложены основы произ-ва совр. металлорежущих станков, тяж. и трансп. маш-ния, эл.-силового оборудования; появились новые центры маш-ния. Ок. 1/2 производимых в стране металлорежущих станков дают з-ды, расположенные в Джалахалли (близ Бангалура, тт. Майсур) и Амбарнатхе (близ Бомбея). В Бхопале (шт. Мадхья- Прадеш) строится з-д тяж. эл.-оборудования (произ-во мощных гидротурбин, генераторов и трансформаторов). Осуществляется стр-во с помощью СССР з-дов тяж. маш-ния в Ранчи и тяж. горного оборудования в Дургапуре. Подвижной состав для ж. д. производят гос. локомотивостроит. з-д в Читтаранджане (р-н Асансола), з-ды Тата в Татанагаре (р-н Джамшедпура) и гос. вагоностроит. з-д в Перамбуре (пригород Мадраса); И. обеспечивает за счёт отечеств. произ-ва ок. 1/2 потребности страны в паровозах и вагонах. Имеющиеся автомоб. з-ды (Калькутта, Бомбей, Мадрас) выпускают лишь отд. детали автомашин и производят их сборку из импортных частей. Крупные мор. суда строятся лишь на одной судостроит. верфи в Висакхапатнаме, производств, мощность к-рой к 1960/61 доведена до 6 судов в год общим тоннажем 100 тыс. т; мелкие суда строятся на верфях Калькутты и Бомбея. Единственный в стране авиац. з-д расположен и Пангалуре. Осн. центры текст. маш-ния — Бомбей, Калькутта, Гвалиор, Коимбатур. Отечеств. пр-тия покрывают ок. 1/4 общих потребностей страны в машинах и оборудовании для текст., джутовой, цем. и сах. пром-сти и с. х-ва.

Хим. пром-сть далеко не удовлетворяет потребностей нар. х-ва. Серная кислота вырабатывается на многих пр-тиях, наиболее крупные из к-рых — в Асансоле, Джамшедпуре и Алвае. Объём произ-ва каустич. и кальцинированной соды покрывает ок. 2/3 потребностей страны. Отстаёт и произ-во мин. удобрений. Имелось лишь 2 з-да по произ-ву сульфата аммония (в Беласули — шт. Майсур, и в Ал вас); в последние годы был построен крупнейший в Азии з-д азотных удобрений в Синдхри (штат Бихар). Имеются з-ды по произ-ву красителей в г. Парнере (шт.Махараштра), по произ-ву ядохимикатов в Дели и антибиотиков и Ппмпри (шт. Махараштра). Наибольшее число цем. з-дов расположено на СЗ и Ю страны.

На долю лёгкой пром-сти приходится ок. 1/2 общей стоимости пром. продукции страны. Особенно большое развитие получили хл.-бум. (2-я — после США — по размерам произ-ва в мире) и джутовая пром-сть. В хл.-бум. пром-сти, дающей св. 30 % стоимости всей фаб. продукции И., насчитывается св. 13 млн. веретён и более 200 тыс. ткацких станков (1958). Объём произ-ва в 1951 — 59 составлял 6 — 6,2 млрд. м ткани в год, в т. ч. 4,5 — 4,8 млрд. м ткани фаб. и 1,4 — 1,5 млрд. м куст, произ-ва. Осн. центры хл.-бум. пром-сти: г, Бомбей (65 ф-к), Ахмадабад (74 ф-ки), Шолапур, Индаур, Удджайн, Канпур, Дели и Калькутта, Коимбатур и Мадрас. В джутовой пром-сти (ок. 12% стоимости пром. продукции; контролируется англ. капиталом) насчитывается более 100 ф-к, на к-рых занято ок. 275 тыс. рабочих. Ежегодно производится 1 — 1,1 млн. т джутовых изд., из к-рых св. 8/10 идёт на экспорт. Более 9/10 всех пр-тий сконцентрировано в пром. р-не Калькутты, вдоль берегов Хугли. Наиболее крупные центры шерст. пром-сти (где сосредоточено св. 1/2 всех рабочих в этой отрасли) — Канпур, Дхаривал и Амритсар. Шёлк, произ-во сосредоточено в шт. Майсур; крупная шелкомотальная ф-ка имеется в г. Сринагаре. В кож.-обув. пром-сти насчитывается 24 фаб.-заводских пр-тия, к-рые перерабатывают ок. 15 % шкур, ок. 500 мелких пр-тий куст, и полукуст. типа, 12 обув. ф-к и большое число куст. Обув. пр-тий, дающих ежегодно 77 — 83 млн. пар обуви. Важнейшие центры кож. пром-сти — Канпур, Калькутта, Мадрас, обувной — Канпур, Агра, Калькутта, Мадрас, Бомбей, Бангалур. Пищ. пром-сть даёт ок. 12 — 13 % общей стоимости продукции фаб.-зав. пром-сти страны. Наиболее развиты сах. (носящая монополистич. характер), маслоб., рисоочистит., чайная и таб. пром-сть. В И. насчитывается более 160 сах. з-дов, 3/4 к-рых расположены в штатах Уттар-Прадеш и Бихар. Переработка чая для зап. рынков и табака происходит на месте их произ-ва.

Осн. центром бум. произ-ва является Калькутта. Произ-во стекла сосредоточено в шт. Уттар-Прадеш, Зап. Бенгалии и Махараштре.

Куст.-ремесл. произ-во играет большую роль в инд. пром-сти, и по объёму продукции (в стоимостном выражении) оно лишь немногим уступает совр. фаб.-зав. пром-сти. Куст, произ-во даёт ок. 1/4 вырабатываемых в стране хл.-бум. тканей, ок. 9/10 произ-ва кож растит. дубления и кож. обуви, 1/3 продукции маслоб. пром-сти; оно преобладает в пищевой, гончарной, таб. пром-сти, в произ-ве сахара-сырца — «гура», предметов домашнего обихода (посуда, мебель, одежда) и украшений. Большую роль куст, пром-сть играет в произ-ве красок и красителей, дубильных веществ, лаков, мыла, медикаментов, спичек и мн. др. предметов.

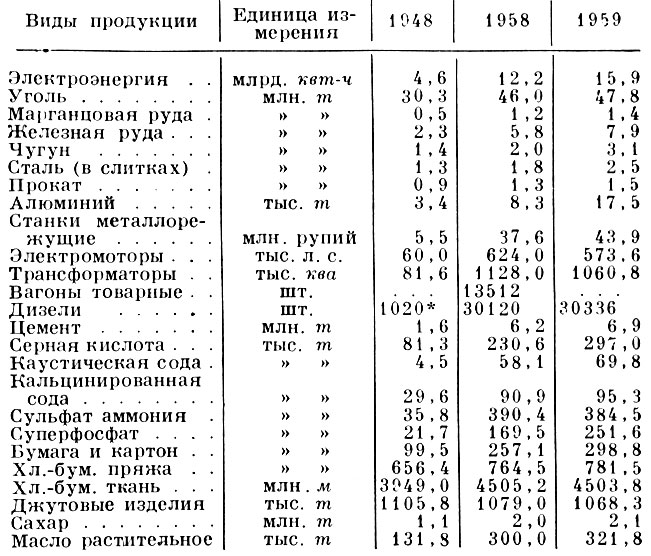

Добыча основных полезных ископаемых и производство важнейших видов промышленной продукции

*(Только стационарного типа)

Транспорт. Осн. вид транспорта — железнодорожный. По ж. д. осуществляется св. 80 % грузовых и ок. 70 % пасс. перевозок. Эксплуатационная протяжённость ж. д. — 56,1 тыс. км (1960), т. е. 4-е место в мире (уступает США, СССР и Канаде); из них ок. 26 тыс. км — ширококолейные (1676 мм), ок. 25 тыс. км — метровой колеи, остальные — узкоколейные (762 мм и 611 мм). Электрифицировано всего ок. 400 км ж. д. Ср. плотность ж. д. на 100 км2 - 1,7 км2; наиболее густая ж.-д. сеть в долине р. Ганга и в полосе прибрежных низменностей. Раджастхан, центр. р-ны страны (особенно сев.-вост. часть Декана) ж.д. обеспечены слабо, в Кашмире и окраинных областях Ассама ж. д. нет совсем. За годы независимости ж.-д. сеть И. увеличилась на 500 — 600 км. Новые линии облегчают связь между нек-рыми внутр. р-нами страны. Общая протяжённость автомоб. дорог — 585 тыс. км (1960), из к-рых 216 тыс. (вкл. 24 тыс. шосс.) — с тв. покрытием, 369 тыс.— грунтовых. Св. 40 % автодорог в период дождей для автотранспорта не проходимы. Ср. плотность автогужевых дорог — 17,8 км на 100 км2. Осн. видом транспорта для местных перевозок на расстояние 80 — 90 км, особенно в сел. р-нах, до наст, времени остаётся повозка, запряжённая волами или буйволами.

Протяжённость используемых внутр. водных путей — св. 9,2 тыс. км. Крупные речные перевозки имеют место лишь на реках Ганг и Брахмапутра и частично в Мадрасе (преим. по каналам).

Общий тоннаж мор. торг, флота — 830 тыс. бр.-рег. т (1960), из к-рых 255 тыс. т — каботажные суда. И. в наст. время может обеспечить своим флотом 100 % каботажной торговли, 40 % торговли с соседними странами и 7 — 8 % дальних перевозок. Крупнейшие мор. порты: Калькутта, Бомбей, Мадрас, Кочин, Висакха-патнам и новый порт Кандла.

Все важнейшие центры страны связаны авиалиниями. Международными аэропортами являются Бомбей (Санта-Крус), Калькутта (Дум-Дум), Дели (Палам).

Внешняя торговля И. в течение длительного времени была монополизирована Англией, к-рая использовала её для ограбления инд. народа и превратила в один из гл. рычагов колон, эксплуатации страны. Инд. экономика сильно зависела от внеш. рынка. В течение последних десятилетий, особенно в годы независимости И., в её внеш. торговле наблюдалось понижение в общем обороте доли Англии (её монопольные позиции были поколеблены еще после 1-й мировой войны). В наст. время внеш. торговля продолжает играть исключительно важную роль в инд. экономике. Наиболее развитые отрасли пром-сти страны — хл.-бум., джутовая, горнодоб. и нек-рые отрасли с. х-ва — в значит. степени работают на внеш. рынок. И. экспортирует почти всю продукцию добываемой слюды и шеллака, до 90 % марг. руды и джутовых изд., ок. 3/4 производимого в стране чая, половину шерсти, ? — 1/2 кож и шкур и до 1/5 продукции инд. хл.-бум. пром-сти. С др. стороны, И. не может сейчас обойтись без импорта пром. оборудования, продовольствия и нек-рых видов сырья и полуфабрикатов и ввозит до 80 % необходимых ей машин и оборудования, 3/4 потребляемых цв. металлов.

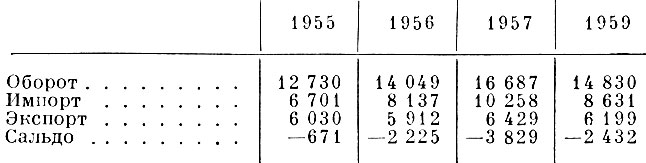

Внешнеторговый оборот Индии (в млн. рупий)

Наиболее важные статьи инд. экспорта: чай, джутовые изд., хл.-бум. ткани (эти три вида товаров дают до 1/2 общей стоимости экспорта), а также кожсырьё, пряности, марг. и жел. руда, слюда, смолы и лаки, уголь. Осн. статьи импорта: машины и оборудование, нефть и нефтепродукты, химикалии, цв. металлы, хлопок, прод. товары.

Св. 1/2 внешнеторг. оборота приходится на Англию, США, ФРГ и Японию. За последние годы быстро растёт торг, оборот со странами социалистич. лагеря; в 1959 он составил (без учёта комплексных поставок) 888 млн. рупий, т. е. ок. 6 % общего торг. оборота.

Осн. денежной единицей является рупия (с 1958 1 рупия = 100 пайса). По офиц. курсу Госбанка СССР на янв. 1961 100 рупий — 19 р. 04 коп.

Внутренние различия. В И. имеются большие внутр. геогр. различия. Однако вопросы экон. районирования И. в наст, время еще только изучаются. В 1956 в И. было создано 5 зон, каждая из к-рых объединяет по нескольку штатов. Зональные советы, составленные из представителей центр, пр-ва и пр-ва входящих в зону штатов, помимо административных вопросов, занимаются также и нек-рыми вопросами хоз. планирования внутри зоны.

Северная зона (штаты Пенджаб, Раджастхан, Джамму и Кашмир, Дели и Химачал-Прадеш). Пл. 735,9 тыс. км2. Нас. св. 49 млн. чел. (1961), гл. обр. хиндустанцы, пенджабцы, раджастханцы, кашмирцы. Северная зона -наименее населённая и экономически наименее развитая. Сев. часть этой зоны — высокогорный р-н с умеренно тёплым климатом в Кашмирской долине, холодной зимой и прохладным летом — в горах; центр. часть — равнина Пенджаба (земледелие нуждается в искусств, орошении); на Ю — полупустыни и пустыни Раджастхана. В горах Кашмира имеются большие запасы гидроэнергии. В р-не гор Аравалли добывается слюда, соль, свинец и цинк.

Главная торговая улица в Джайпуре

Пенджаб — самая развитая часть зоны, является важным р-ном произ-ва пшеницы и хлопка. Раджастхан - р-н пастбищного жив-ва с небольшими очагами земледелия. В горах Кашмира и Химачал-Прадеш имеют значение лес, промыслы и пастбищное жив-во. В Кашмирской долине, где сосредоточена осн. масса нас. Кашмира, выращивают разнообр. с.-х. культуры. Пшеница, хлопок и продукты жив-ва вывозятся из Сев. зоны в др. части страны. Единств. крупным центром совр. фаб.-зав. пром-сти является г. Дели. Развитие пром-сти в зоне задерживалось из-за слабости энергетич. базы. С завершением стр-ва Бхакра-Нангальского гидроузла откроются более широкие возможности как для развития пром-сти, так и для с. х-ва. Здесь строится крупный з-д мин. удобрений, расширяются произв. мощности пр-тий лёгкой пром-сти, орошаемая площадь возрастёт на 1,5 млн. га. Осн. отрасли пром-сти: текст., пищ., кожевенная.

Развитая сеть сухопутных сообщений имеется только в Пенджабе. Осн. трансп. узлы: Дели, Амритсар, Лудхиана, Аджмер, Джайпур.

Дворец на озере в городе Удайпур

Центральная зона (штаты Уттар-Прадеш и Мадхья-Прадеш). Пл. 736,4 тыс. км2. Нас. 106 млн. чел. (1961), гл. обр. говорит на яз. хинди, а также радшастхани; имеются др. небольшие народности, из к-рых наиболее значительны гонды. Сев. часть р-на — обширная аллюв. равнина ср. течения р. Ганга, на Ю — средневысотные горы и плато Центр. Индийского нагорья. На Ю и СЗ земледелие нуждается в искусств, орошении. В пределах шт. Мадхья-Прадеш имеются крупные запасы марг. и шел. руды, угля, бокситов.

Центр. И.— важнейший с.-х. р-н страны. С. х-во отличается многоотраслевой специализацией: на СЗ р-на преобладают посевы пшеницы в сочетании с др. зерновыми (рис, ячмень, просо); на С В — рис в сочетании с пшеницей и ячменём; на ЮВ — пшеница; на ЮЗ — пшеница и просо (джовар, баджра); важнейшей товарной культурой является сах. тростник (в шт. Уттар-Прадеш сосредоточено ок. 1/2 всех посевных площадей страны под сах. тростником). Меньшее значение имеет хлопчатник. Повсеместно распространены масличные. Преобладают отрасли лёгкой пром-сти — сах., хл.-бум., кож., стек., а также горнодоб. (даёт до 1/2 общей добычи в стране марг. руды). Закладываются основы тяж. индустрии. Сооружение металлургич. з-да в Бхилаи положило начало комплексному использованию богатых мин. ресурсов Центр. И. и созданию крупного пром. р-на. Крупный пром. центр — Канпур. Наиболее густая сеть сухопутных путей сообщения — в долине р. Ганга, на Ю дорожная сеть развита слабо. Важнейшие трансп. узлы — Канпур, Аллахабад, Лакхнау.

Пруд в центральной части Калькутты

Восточная зона (штаты Бихар, Зап. Бенгалия, Орисса, Ассам, Трипура и Манипур). Пл. 670,6 тыс. км2. Нас. ок. 113 млн. чел. (1961), по нац. составу — хиндустанцы, бенгальцы, ория, ассамцы и нек-рые др. народности (санталы, народности горных р-нов Ассама). Большая часть нас. размещается в долинах рек Ганга и Брахмапутры. Важнейшие составные части терр. — равнины ниж. течения рек Ганга и Брахмапутры, сев.-вост. часть Центрально-Индийского нагорья, горные р-ны Ассама. Климат отличается обилием осадков и высокой влажностью воздуха. Вост. зона — наиболее важная в экон. отношении зона И. В пределах Вост. зоны (гл. обр. в р-не плато Чхота-Нагпур) имеется комплекс (разнообразных пол. ископ.: крупнейшие м-ния угля, жел. и марг. руды и др., значит. запасы бокситов, слюды и медной руды; в Ассаме имеются м-ния нефти. Эта зона, в частности пром. р-н Калькутты и Чхота-Нагпур, выступает в кач-ве осн. материальной базы в развитии нац. экономики. С. х-во специализируется на произ-ве риса (Бенгалия и долина Брахмапутры — важнейший рисопроизводящий р-н страны) и эксп. культур — джута и чая (штаты Зап. Бенгалия и Ассам). Вост. зона — осн. уг.-металлургич. и маш.-строит. база страны. Из отраслей тяж. индустрии наиболее важное значение имеют: добыча угля (басс. р. Дамодар), нефти (р-н Дигбой — Нахаркатая, шт. Ассам) и жел. руды (р-н (ингхохум), выплавка чугуна и стали (Джамшедпур, Роуркела, Дургапур, Бурнпур, Култи), маш-ние (Калькутта, Джамшедпур, Читтаранджан, Ранчи, Дургапур), химия (Синдхри, Джамшедпур, Асансол). Основной центр обраб. пром-сти — Калькутта и её пригороды. Вне пределов Калькутты совр. фаб.-зав. пром-сть концентрируется гл. обр. в долине р. Дамодар и в р-не Джамшедпура.

В долине р. Ганга — развитая сеть сухопутных путей сообщения; в пределах плато Чхота-Нагпур, Ориссы и Ассама — дорожная сеть редкая, в Ассам идёт всего одна железная дорога. Значительное развитие получил речной транспорт. Калькутта - главный порт эксп. торговли.

Западная зона (штаты Гуджараг, Махараштра и Майсур). Пл. 687,5 тыс. км2. Нас. 83,6 млн. чел. (1961) — гуджаратцы, маратхи и каннара. Включает в свой состав зап. часть Деканского плоскогорья с его наиболее возвышенной областью — Западными Гатами, аллюв. равнину Гуджарата и полупустынные равнины Саураштры и Кача. Зона располагает значит, запасами гидроэнергии, в перспективе — нефти (р-н Камбея), марг. руды, жел. руды (р-н Чанда и штат Майсур), соли (заливы Кач и Камбейский), бокситов, золота (св. 95 % общеинд. добычи).

Набережная Марин-Драйв в Бомбее

Большинство нас. занято в с. х-ве, к-рое специализируется на произ-ве зерновых (пшеница, просяные, в прибрежных р-нах — рис), хлопчатника (ок. 1/2 посевной пл. страны), масличных (арахис, льняное семя и др.), кофе (южные шт. р-на Майсур дают ок. 1/2 общеиндийского сбора кофе). По промышленному развитию Западная зона уступает только Восточной. Это — гл. р-н хл.-бум. пром-сти страны, осн. центрами к-рой являются Бомбей и Ахмадабад. Она даёт св. 1/2 общеинд. произ-ва хл.-бум. изд. За последние годы значит, развитие получили текст. маш-ние (Бомбей), станкостроение (Бангалур, Амбарнатх), автосборка (Бомбей), нефтепереработка (Тромбей, близ Бомбея), химия, эл.-технич. пром-сть, переработка отечеств, атомного сырья. Видное место эта зона занимает в произ-ве эл.-энергии; недостаток в кам. угле сдерживает развитие чёрной металлургии (один небольшой з-д в Бхадравати). Зап. зона имеет сравнительно развитую сеть сухопутных путей сообщения. От Бомбея идут магистральные ж. д. на Дели, Калькутту и Мадрас. Бомбей — крупнейший мор. порт, через него проходит ок. 1/2 общего кол-ва импортных грузов страны. Важное экон. значение имеет новый порт Кандла (залив Кач). Основные пром. центры: Бомбей (крупнейший центр разнообразной промышленности), Ахмадабад, Шолапур, Барода, Бангалур, Бхадравати.

Южная зона (штаты Мадрас, Андхра-Прадеш, Керала, Андаманские и Никобарские о-ва, Лаккадивские, Аминдивские о-ва и Миникой). Пл. 450,7 тыс. км2. Нас. 86,7 млн. чел. (1961) — тамилы, телугу, малаяли; эта зона обладает наивысшей плотностью населения. В состав Юж. И. входит вост. и юго-вост. окраина плоскогорья Декан вместе с прилегающими к ней аллюв. приморскими низм. Малабарского и Коромандельского побережий. Имеются крупные запасы лигнитов, магнезита, монацитовых песков и слюды. Залежи металлургич. сырья ограничены.

Танджавур. Центральные городские ворота

Ведущая отрасль с. х-ва — земледелие. В прибрежных р-нах преобладают посевы риса и масличных, во внутренних р-нах — просяные и хлопчатник, на Малабарском побережье ок. 70 % площади занято под плантациями кокосовых пальм. Видное место занимают посевы табака (Андхра-Прадеш). Шт. Керала — 2-й по значению (после Ассама) р-н плантац. х-ва (кофе, чай, каучук) и нек-рых видов тропич. культур (пряности и др.).

Одна из улиц в восточной части Мадраса

Пром-сть р-на основана на переработке с.-х. сырья. Гл. отрасли: текст., пищ., кож., таб. Большое развитие получило куст, произ-во. Закладываются основы тяж. пром-сти. В р-не Нейвели (к ЮЗ от Мадраса) с помощью СССР начато стр-во шахт по добыче лигнита (с годовой добычей 3,5 млн. т в год), здесь же ведётся стр-во ТЭЦ (мощностью 400 тыс. кет), з-да по произ-ву уг. брикетов (380 тыс. т брикетов в год), сульфат-аммониевого з-да и з-да по произ-ву искусств. жидкого топлива. Проектируется стр-во алюм. з-да в Салеме на базе местных бокситов и эл.-энергии. Важнейшие пром. центры: Мадрас (разнообразные отрасли обраб. пром-сти), Висакхапатнам (судостроение, нефтепереработка), Мадурай и Коимбатур (хл.-бум. пром-сть), Алвае (переработка монацитовых песков, химия и алюм. з-д).

Основной вид транспорта — железнодорожный, обеспечивающий связь с Бомбеем, Калькуттой и городами Центр. И.; важное значение имеют каботажные перевозки. Главный порт и крупный ж.-д. узел — Мадрас, менее крупные порты общеиндийского значения — Кочин, Висакхапатнам.

Лит.: Маркс К., Хронологические выписки по истории Индии (664 — 1858 гг.), [М. ], 1947; Вадиа П. А. и Мерчент К. Т., Экономические проблемы Индии, - пер. с англ., М., 1957; Гутфельд А., Структура хозяйства Индийского Союза, пер. с нем., М., 1955; Dutt Р., Ihdia today, 2 ed., Bombay, 1949; Дьяков А. М., Национальный вопрос и английский империализм в Индии, [М.], 1948: Зарубежная Азия. Физ. геогр., М., 1956; Куценков А., Индия. Экономика и внешняя торговля, М., 1959; Левковский А. И., Некоторые особенности развития капитализма в Индии до 1947 г., М., 1956; Орлова Е. В. и Розин М. С., Богатства недр Индии, М., 1955; Павлов В. и Рябчиков А., Индия М., 1956; Рябчиков А. М., Природа Индии, М., 1950; Спейт О. X. К., Индия и Пакистан, пер. с англ., М., 1957; Шарма Т. Р., Размещение промышленности Индии, пер. с англ., М., 1958. А. Н. Басаргин.

Источники:

- Краткая географическая энциклопедия. Том 2/Гл.ред. Григорьев А.А. М.:Советсвкая энциклопедия - 1961, 592 с. с илл. и карт., 27 л. карт. и илл., 1 л. отд. карты

|

ПОИСК:

|

© GEOMAN.RU, 2001-2021

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'