ЯПОНИЯ

Расстановка ударений: ЯПО`НИЯ

ЯПОНИЯ (Нихон, или Ниппон, японское чтение китайских иероглифов Жи-бэнь, означающих «Страна к Востоку от Китая», а в переводе на японский — «Страна восходящего солнца»).

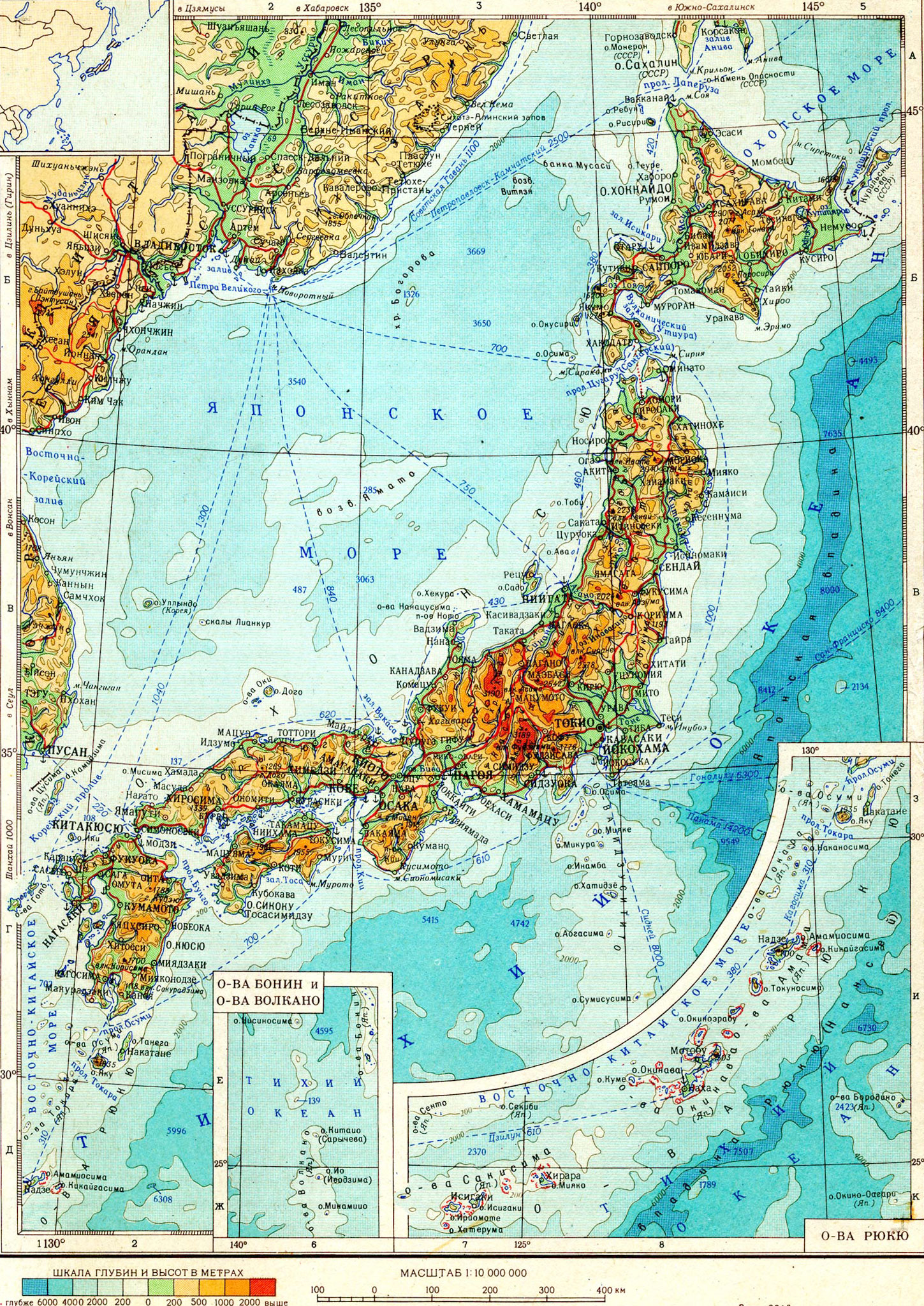

Общие сведения. Я.— островное гос-во, занимающее один из самых больших архипелагов земного шара. Общая пл. 372 тыс. км2. Нас. 99,2 млн. чел. (оценка 1966). Терр. Я. включает четыре гл. о-ва — Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо. К крупным островам примыкает ок. 4000 небольших островков, среди к-рых 548 более значительных. В терр. Я. входят также о-ва Рюкю, расположенные к Ю от Кюсю, и нек-рые небольшие острова в Тихом ок.— Бонин (Огасавара), Маркус и др., после капитуляции Я. в 1945 оккупированные амер. войсками. Общая протяжённость япон. о-вов с СВ на ЮЗ 3500 км. Столица— г. Токио.

Город Токио. Улица Ганза.

Я.— конституц. монархия. Действующая конституция вступила в силу 3 мая 1947. Глава гос-ва — император. Высший орган законодат. власти — парламент, высший орган исполнит, власти — пр-во (кабинет министров), глава к-рого избирается парламентом из числа его депутатов.

Япония

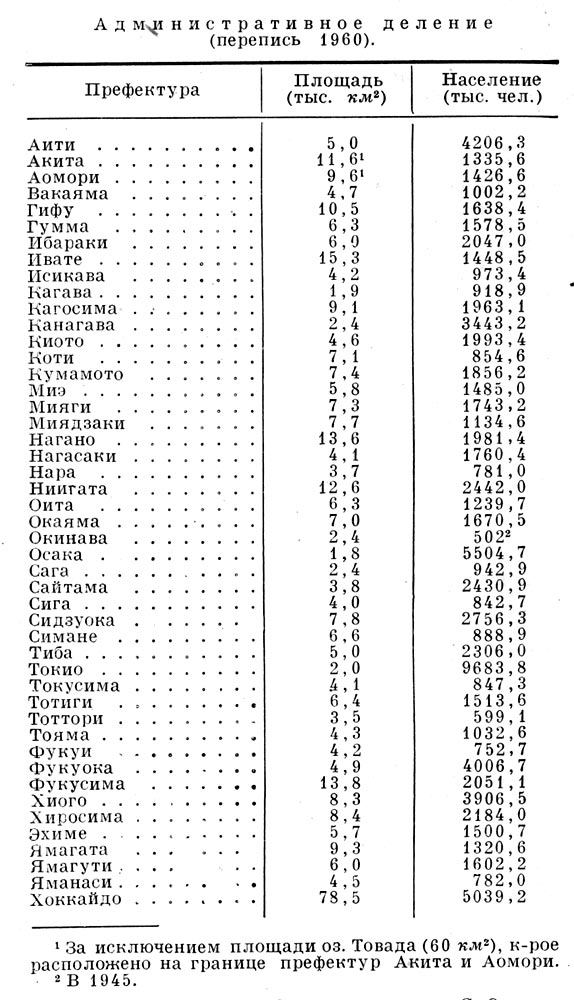

В политико-адм. отношении Я. делится на следующие части:

а) столичная префектура (Токио-то),

б) 2 городские префектуры (Киото-фу и Осака-фу),

в) 43 префектуры (кен), г) губернаторство Хоккайдо, подразделяющееся на 14 округов.

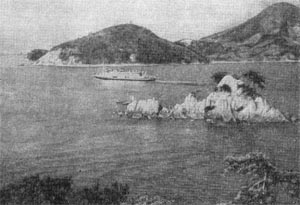

Природа. Берега. Я. омывается на С Охотским м., на В — Тихим ок., на 3 —Японским и Вост.-Китайским морями, соединёнными Корейским прол. Между главными о-вами находятся проливы Цугару, Кии, Бунго, Симоносеки (с 1944 подводный туннель) и Внутреннее Японское м. Тихоокеанские берега Я. изрезаны заливами, в отличие от малоизрезанных берегов Японского м. На участках недавних опусканий суши развиты ингрессионные берега риасового типа (п-ов Кии, СВ о-ва Кюсю, ЮЗ о-ва Сикоку и др.).

Рельеф. В рельефе Я. преобладают среднсвысотные и низкие горы. Хребты вытянуты преимущественно вдоль главных о-вов. На Хоккайдо горные цепи сходятся почти под прямым углом. В центре Хонсю, на пересечении его с дугой Идзуситито — Бонин о-в прорезан поперечной полосой впадин — Фосса-Магна, в к-рых находятся вулканы, в т. ч. г. Фудзияма — высочайшая в Я. (3776 м). С Ю над этими впадинами высятся хребты (Хида, Акаиси, Кисо) выс. до 3192 м. На ЮЗ Японских о-вов продольное понижение с оз. Бива, равниной Кинки и Внутренним Японским м. отделяет горы Внешней (Тихоокеанской) зоны Я. от гор Внутренней зоны. В сев. части о-ва Хонсю тянутся три полосы средневысотных гор: осевая — вулканич. хребет Оу (Рикуоку), зап. цепь Дева с вулканом Тёкай (2230 м) и вост.—хребты Кита-камн и Абукума, лишённые вулканов. Равнины занимают ок. 20% терр. Я. и вмещают ок. 80% нас.; к равнинам приурочены основные пахотные земли страны (ок. 12 млн. га). Важнейшие из равнин: Исикари, Канто, Ноби, Этиго, Кинки, Цукуси. Сев.-зап. и юж. окраины Я. сложены мезокайнозойскими складчатыми осадочными толщами, осевые и юго-вост. зоны— метаморфич. палеозойскими с многочисл, интрузиями. Складчатые структуры, формируясь с палеозоя, в основном были созданы в мезозое, на Хоккайдо — в кайнозое. Рельеф Я. формировался в результате чередования этапов выравнивания, дробления и поднятий выровненных поверхностей при непрерывном их расчленении размывом, гл. обр. в течение неогена и четвертичного времени.

Вулканизм, весьма характерный для Я., приурочен преим. к Внутренней зоне Я. Различается 6 зон вулканизма: Рюкю-Кюсю, Хакусан (ЮЗ Хонсю), Фудзи, Тёкай (СЗ Хонсю), Насу (С Хонсю и ЮЗ Хоккайдо) и Тиспма, или Сиретоко (северо-восток Хоккайдо). Известны особенно сильные извержения вулканов Аса'ма (1783, 1929, 1958), Бандай (1888), Сакурадзима (1914, 1958, 1962), Сиретоко-Иосан (1936), Токатидаке (1936, 1962), Михара (1940, 1962, 1963) и др. Вулканич. р-ны богаты минеральными источниками, имеющими курортное значение. Я. — одна из наиб, сейсмичных стран Земли. Особенно подвержены землетрясениям и цунами тихоокеанские берега Хонсю. Разрушительные землетрясения произошли в 1855, 1891, 1897, 1923, 1946.

Полезные ископаемые Я. представлены гл. обр. м-ниями кам.угля (сев. часть о-ва Кюсю, Исикари на о-ве Хоккайдо, Дзёбан и Мотояма на о-ве Хонсю), медных руд (Асио-Сасагатани, Бесси и др.), серы (вулканич. р-ны); м-ния нефти (зап. побережье о-вов Хонсю и Хоккайдо) и жел. руд (Камаиси на С о-ва Хонсю) невелики.

Острова Сето-Найкай.

Имеются сравнительно небольшие м-ния руд свинца и цинка (Камиока и Хосокура на о-ве Хонсю), олова, вольфрама, никеля, сурьмы, алюм. сырья. Более значит, м-ния марганцовых руд, пирита. М-ния золота и отчасти серебра связаны гл. обр. с молодыми вулканич. породами (р-н Кагосима на о-ве Кюсю и др.).

Климат Я. муссонный, влажный, на С — умеренный, в центре — субтропич., на Ю — переходный к тропическому; отчётливо выражены высотная поясность и различия, связанные с экспозицией склонов. Зимний муссон направлен с материка и охлаждает

Я., хотя его воздушные массы несколько нагреваются над окраинными морями. С их увлажнением над этими морями связаны зимние максимумы осадков и многоснежные зимы на зап. побережьях Хонсю и Хоккайдо. На юго-вост. склонах зимой относительно сухо. Летний муссон проявляется слабее, создаёт максимум осадков в июне на юго-вост. покатости Японской дуги («сливовые дожди» нюбай, пасмурная душно-жаркая погода). Осенью нередки тайфун» с ураганными ветрами, ливнями и наводнениями, часто смещающие на осень максимум осадков. Течения Куросио и Цусимское согревают южные и сев.-зап. берега Я., Оясио охлаждает сев.-вост. берега. Осадков выпадает 1000 — 3000 мм в год. Наименее влажны межгорные котловины и берега Внутреннего Японского м., обособленные горами от влажных ветров как зимой, так и летом (1000—1200 мм в год). Ср. темп-ры янв. от —10° на С до —18° на Ю, августа от +17° до +27° соответственно.

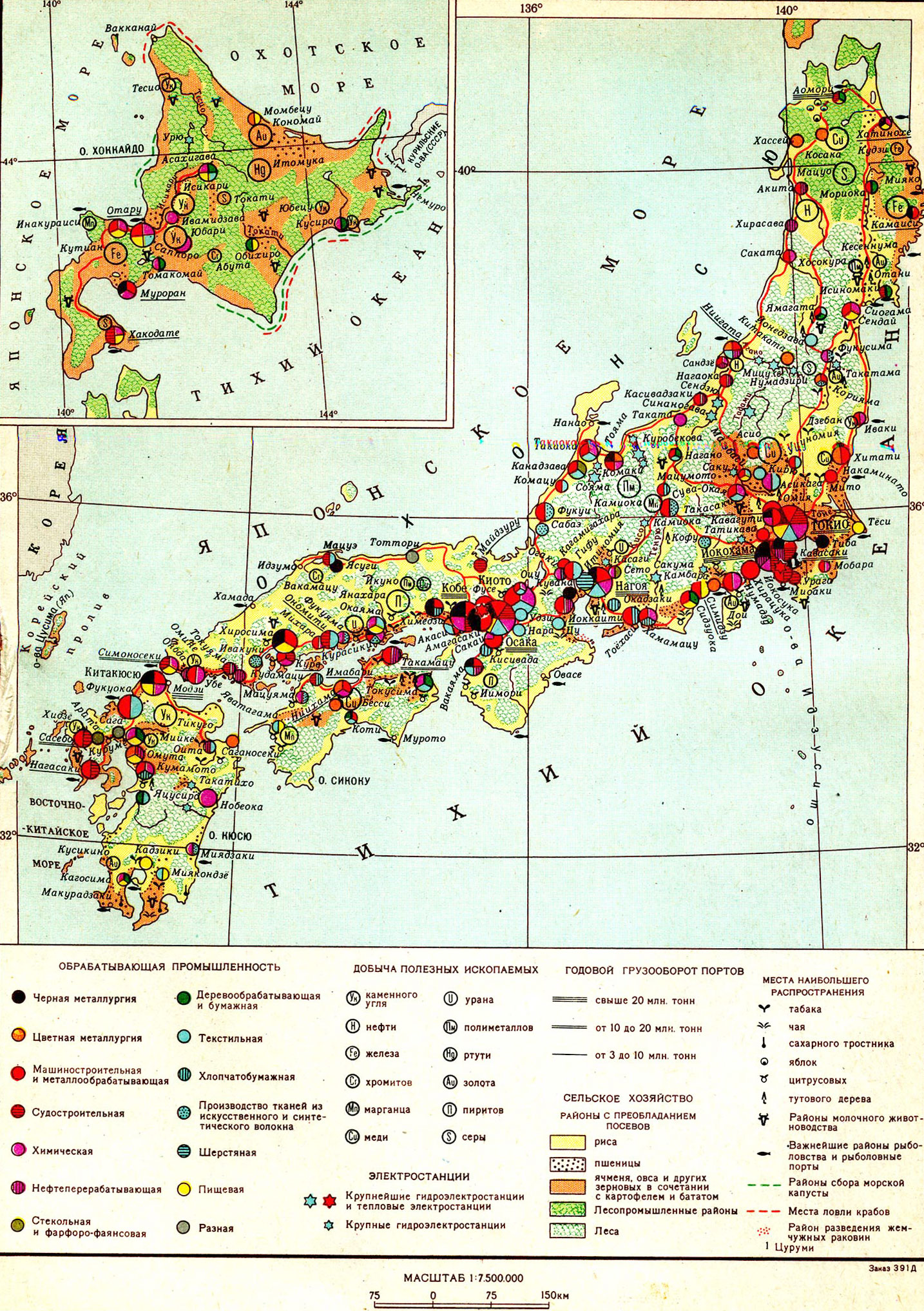

Япония, экономическая карта

Внутренние воды. Реки Я. бурные, .сплавные, интенсивно используемые для орошения полей и получения гидроэнергии. При максимальной мощности реки Я. могут дать до 20 млн. кет, при постоянно обеспеченной мощности ок. 10 млн. кет. Наиболее крупные реки — Исикари (365 км), Синано (369 км). Тоне (322 км), Йосино (236 км), Кисо (232 км) и др., доступны для мелкосидящих судов в приустьевых частях, в пределах прибрежных равнин. Режим рек тесно связано климатом и рельефом. Летнемуссон-ные, зимнемуссонные и тайфунные максимумы осадков являются причиной соответствующих максимумов расхода воды. На этот ритм накладываются повышения уровня от весеннего и летнего таяния снегов в горах. Борьба с последствиями наводнений и мероприятия по их предотвращению поглощают много сил и средств.

Озёра многочисленны и разнообразны по происхождению. Крупнейшее из них — Бива (716 км2), лежит в тектонич. впадине, питает р. Йодо. Вулканич. озёра, напр. Инавасиро, Товада, Куттяро, Тоя, расположены в кратерах, кальдерах или перед .лавовыми запрудами. Среди лагунных озёр выделяются Касумигаура, Хамана, Сарома.

Почвы Я. формируются в условиях сильного увлажнения и промывания, в связи с чем преобладают почвенные типы подзолистого и краснозёмного ряда. На С распространены подзолистые и лугово-болотные почвы, в юж. части умеренного пояса — лесные бурозёмы, в субтропиках и на крайнем Ю — желтозёмы, краснозёмы и латериты. Почвы преимущественно щебнистые, часто с включением вулканич. пепла. На равнинах — окультуренные аллювиальные почвы.

Растительность Я. богата и разнообразна. Лесами покрыто ок. 60% терр. Я. Во флоре насчитывается более 5500 видов. Островная изоляция содействовала высокому эндемизму. Обилие представителей древней третичной флоры вызвано отсутствием обедняющего влияния материкового оледенения. В связи с большой протяжённостью Я. по меридиану высоты границ почвенно-растительных вертикальных поясов увеличиваются с С на Ю. В этом же направлении усложняется состав растительности.

На Хоккайдо преобладают хвойные леса, сменяющиеся в верхнегорном поясе зарослями кедрового стланика и березняка. В хвойных лесах господствуют ель и пихта, значительна примесь бамбуков. На Хоккайдо верхняя граница хвойных лесов поднимается с С к Ю от 500 м до 1200 м. На ЮЗ Хонсю она проходит на вые. 2000 м; здесь преобладают южные виды хвойных — криптомерии, японские кипарисы и др. Горные луга альпийского типа в Я. отсутствуют. Их место занимает травянисто-кустарниковая формация хара — почти единственные естественные пастбищные угодья в Я. (луга встречаются лишь на береговых террасах Хоккайдо).

К Ю от зоны хвойных лесов расположена зона листопадных широколиственных лесов. На ЮЗ Хоккайдо они простираются от уровня моря до вые. 500 м и до 1800 м на ЮЗ Хонсю, на Сикоку и Кюсю. Здесь характерны бук, дубы, до 20 видов клёна, местный вид грецкого ореха, встречаются южные хвойные.

Нижние склоны гор о-ва Хонсю к Ю от 38° с. ш. и склоны гор на Сикоку и Кюсю до вые. 800 м занимает зона субтропич. вечнозелёных лесов. Здесь господствуют вечнозелёные дубы, магнолии, камфорный лавр, много юж. хвойных, обилен и густ вечнозелёный подлесок (аралии, камелии, аукубы и др.), лианы.

Крайний Ю о-ва Кюсю и весь архипелаг Рюкю лежит в зоне муссонно-тропич. лесов. Здесь до вые. 300 м в обеднённом виде проявляются типичные черты влажнотропич. лесов. Характерны пальмы, фикусы, древовидные папоротники, бамбуки, орхидеи.

Животный мир разнообразен, но, в отличие от растительности, несколько обеднён, а формы измельчены по сравнению с материковыми (влияние островной изоляции). Преобладают виды, приспособленные к жизни в горных лесах. Много эндемиков и реликтов. Всего в Я. 270 видов млекопитающих, до 800 видов птиц. Общими для Хоккайдо и Хонсю являются волк, лисица, барсук, енотовидная собака, выдра, заяц, ряд мышей и др. В Я. нет диких представителей сем. кошек; беден отр. грызунов, что связано с отсутствием степей и лугов. Много ярко окрашенных птиц, в т. ч. голубая сойка, мухоловка, фазан. Встречаются: дятел, дрозд, сойка, синица, ласточка, жаворонок, скворец, тетерев, два вида журавлей, аист, ястреб, коршун, орёл, совы; у берегов много морских птиц—чаек, бакланов и др. Среди пресмыкающихся — 8 видов змей, 3 вида ящериц, 2 вида черепах. Из земноводных известна исполинская саламандра. Пресноводные рыбы: карп, сом, угри, миноги. Искусственно разводятся лососёвые и форель. Огромны фаунистич. (а также флористические) богатства прибрежных морей; многие виды морских животных и растений широко используются в Я. в качестве пищевых продуктов и пром. сырья. Известно более 800 видов рыб, до 1200 видов моллюсков. Предметом промысла служат также киты. Многообразен и ярок мир насекомых (600 видов бабочек, на С обильны слепни и комары).

Различия в фауне между отдельными частями Я. связаны как с совр. особенностями природы, так и с историей её формирования. Фауна Хоккайдо принадлежит к охотской провинции Восточносибирской подобл. Палеарктики, т. к. этот остров позже, чем Хонсю, отделился от материка. Здесь обитают отсутствующие на Хонсю сибирские формы: сибирский медведь, соболь, горностай, ласка. Пролив Цугару служит рубежом для многих видов, обитающих на Хонсю, в т. ч. для чёрного медведя, япон. макаки, антилопы, исполинской саламандры. К Ю от про л. То-гара преобладает тропич. фауна (летучие собаки, множество тропич. птиц и насекомых).

Природные районы: 1) Северная (Охотская) Я.; 2) Сев.-Восточная Я.; 3) Центральная (Средняя) Я.; 4) Юго-Зап. Я.; 5) Южная (Тропич.) Я. Северная Я.— о-в Хоккайдо без п-ова Осима. Умеренный климат, охлаждаемый с В течением Оясио. Снежная, наиболее суровая в Я. зима, в течение 4 м-цев ср. мес. темп-pa ниже 0°, ср. темп-pa янв. — 5°, —10°. Лето прохладное, особенно на вост. берегу. Затяжные туманы. Ср. темп-pa авг. +17°, +21°, тёплых месяцев (со ср. мес. темп-рой выше+10°) 4—5. Осадков 1000—1500 лиивгод, максимум в сентябре, на 3 — зимой. Центральным р-нам Хоккайдо свойствен высокогорный климат. Преобладают дерново-подзолистые и торфяно-болотные почвы, восточносибирские типы растительности и животных. Хвойные леса, в верхнегорной зоне кедровый стланик и березняк, в подлеске бамбук. Имеются участки лугов. Наименьшая хоз. освоенность ландшафта — результат недавнего и сравнительно медленного заселения. Климат заставляет утеплять постройки и одежду. В х-ве в связи со своеобразием природных условий наиболее важны рыболовство, лесной про-мыссл и необычные для остальной Я", молочное скот-во, коневодство и овощеводство. Рисосеяние здесь имеет второстепенное значение. С е в.-В о с т. Я.—ЮЗ о-ва Хоккайдо и СВ Хонсю. Климат, почвы и органнч. мир — умеренных широт, несмотря на полож'ение в субтропич. широтах (охлаждающее влияние зимнего муссона и течения Оясио). В рельефе три полосы гор, разделённые двумя полосами понижений. Климат умеренно тёплый с прохладной зимой и резким различием в режиме осадков по сезонам на склонах противоположной экспозиции. Зима короткая (ср. темп-pa ниже 0° в течение 2 м-цев). Ср. темп-pa янв. +2°, —3°, лето на вост. берегу в горах прохладное, в остальных частях умеренно тёплое. На равнинах 6 тёплых месяцев (ср. темп-pa выше -НО0). Ср. темп-pa авг. +21°, +24°. Осадков 1150—2000 мм, максимум на 3 зимний, на В — летний и осенний. Почвы бурые лесные. В нижнегорной зоне широколиств. леса, выше — горная тайга. Лесной промысел, рыболовство; один урожай риса в год. Центральная Я. включает среднюю, наиб, высокую часть Хонсю с понижением Фос-са-Магна и вулканич. зоной Фудзн. Здесь сосредоточены самые высокие горы Я., важнейшие густонаселённые низменные равнины и большие, удобные для стоянки судов, заливы. Субтропич. условия на равнинах и в нижнегорной зоне сменяются выше по склонам более умеренными с господством широколиственных и хвойных горных лесов и редкими участками луговин хара. На равнинах собирают два урожая риса в год. Культура чайного куста, шелковицы. Обилие используемых гидроэнергоресурсов. Ю г о-З ападная Я. включает юго-зап. часть Хонсю, весь о-в Сикоку и о-в Кюсю без крайнего Ю. Две полосы гор — Внешняя и Внутренняя (относительно материка), разделены полосой понижений, частично занятых Внутренним Японским м. Умеренно тёплая, мягкая зима. Ср. темп-pa янв. 0°, + 6°, семь тёплых месяцев, из них 3 — 5 жарких (со ср. темп-рой выше +20°), ср. темп-pa авг. +25°, +27°. Осадков 1500—3000 мм в год, на берегах Внутреннего Японского м. 1000 —1200 мм. Максимум осадков летний, местами осенний, на сев.-зап. берегах зимний. С этим различием, а также с различной освещённостью сев. и юж. покатостей связано разделение п-ова Тюгоку на ландшафтные области Санин и Санъё, соответствующие «теневой» и «солнечной» покатостям. Почвы желтозёмные и краснозёмные под субтропич. горными лесами в нижнегорной зоне, бурые лесные под широколиственными и хвойными лесами выше в горах. Два урожая риса в год, культура чайного куста, шелковицы, цитрусовых, бамбука. Ю ж н а я (Т р о-п и ч.) Я. занимает Ю Кюсю и все о-ва Рюкю. Климат переходный от субтропич. к тропическому. Тёплая, но ветреная штормовая зима (ср. темп-pa янв. +7°, +18°), 8 жарких м-цев в году (ср. темп-pa авг. +27°), осадков 2000—3000 мм в год, максимум — в июне. Несколько обеднённая тропич. растительность на краснозёмах и латеритах. Коралловые рифы вдоль побережий. Обилие индо-малайских форм во флоре н фауне. Два-три урожая риса в год. Культура сах. тростника, батата и др. тропич. растений. Ю. К. Ефремов.

Население. В этнич. отношении население Я. однородно; малые народности: айны (16 т. ч.), живут на СВ Хоккайдо, и рюкю (ок. 800 т. ч.) — на юж. о-вах. Нас. Я. говорит на япон. яз., имеющем ряд диалектов; наиболее важные из них — столичный (Киото), восточный (Токио), южный (Кюсю). Диалектные различия касаются нек-рых фонетич. и лексич. особенностей, а также ряда грамматич. форм. Совр. система япон. письма сложилась на основе иероглифов (кандзи), выражающих понятие, и азбуки в двух гра-фич. формах (катакана и хирагана). Обычно иероглифы сочетаются с буквенными обозначениями.

Первая всеобщая перепись населения по европ. образцу была в Я. в 1920, с тех пор она проводится регулярно через каждые 5 лет. Последняя перепись (1965) определила численность нас. в 98,3 млн. чел. Для периода, следующего за 2-й мировой войной, характерно падение рождаемости, обычно столь высокой в Я.: в 1919—23 в среднем 31 чел. на 1000 жит.,в 1947 — 34, в 1965—17. Вызвано это в значит, мере стремительным притоком переселенцев из деревень в индустриальные центры, где материальные условия для трудящихся тяжелы, а жилищный кризис достиг особенно большой остроты. С 1947 по 1965 смертность сократилась с 17 чел.-до 7 на 1000 чел., т. е. достигла уровня европ. стран. Это было связано с улучшением медицинского обслуживания под влиянием общественного движения за улучшение постановки здравоохранения. Средние данные по стране в целом не отражают действительного положения, смертность продолжает оставаться высокой среди рабочих в многочисл. плотненаселённых индустриальных центрах; особенно велика детская смертность.

Я. относится к числу стран с высокой плотностью населения. По данным на 1965, плотность населения в среднем составляла 264 чел. на 1 KMZ. Б. ч. жителей размещается в прибрежных местах, примыкающих к заливам и бухтам, в речных долинах, гл. обр. в поп-мах рек, особенно в их низовьях, где часто встречаются небольшие, но плодородные равнины. Для рав-нчнных мест плотность населения колеблется в пределах 250—300 чел. на 1 кж2; для гористых — 25—40 (земледельческое население живёт обычно на вые. не более 1300 ж). До 80% всех городов Я. расположено на морском побережье, на равнинах и только 20% — в холмистых местах и в горных котловинах. Для Я. характерно плотное заселение юж. р-нов страны и более редкое на С.

Процесс урбанизации протекает в Я. весьма интенсивно. С 1920 но 1960 число городских населённых пунктов в Я. выросло: с нас. от 10 до 50 тыс. чел. — в 2 раза, от 50 до 100 тыс. и выше — почти в 4 раза. К 1960 в городах сосредоточивалось 63% нас. (против 18% к 1920). Св. Vs всего гор. населения размещается в многонаселённых центрах Я.: Токио, Осака, Нагоя, Киото, Йокохама, Кобе, Китакюсю. В послевоенные годы в Я. вновь возродилась в значит, размерах миграция населения (из деревень в пром. города и в более ограниченных размерах в обратном направлении). С 1952 возобновилась эмиграция японцев. Общее число эмигрировавших японцев с 1952 по 1960 составило 46 016, из них 37 444 переселилось в Бразилию, 5087 — в Парагвай, остальные — в др. латиноамер. страны.

По данным последней переписи населения, с 1955 по 1960 абсолютная численность населения уменьшилась в 22 преф., а в 8 преф. и на о-ве Хоккайдо сокращение населения превысило даже естеств. прирост. Вместе с тем число населения в префектурах с развитой пром-стью (Токио, Канагава, Тиба, Осака, Хиого, Аити, Гифу и др.) резко возросло. Нас. 185 индустриальных городов страны увеличилось почти на 1/3.

При классификации япон. городов учитываются различные этапы их историко-экономич. развития. Первый тип городов — это старинные центры страны, образовавшие главные экономич. р-ны — Токио, Осака, Нагоя; второй тип — это города, сформировавшиеся в результате экон. развития новых р-нов, напр, города на Хоккайдо—Саппоро, Отару, Муроран, Аса-хигава я др.; третий тип городов—это специализированные города, в ряде случаев возникшие давно, но пережившие новый этап развития, тесно связанные с той или иной отраслью произ-ва. К ним относятся: Йоккаити—«город нефти» (на о-ве Хонсю); Китакюсю— «город металла» или Миике — «город углехимии» (на Кюсю), Бесси — «город меди» (на Сикоку), Хакодате — рыбопромысловый центр, Юбари— шахтёрский город, Томакомай — центр- целлюл.-бум. произ-ва (на Хоккайдо). Нек-рые города стали превращаться ь индустриалыю-трансп. центры с расширяющейся пригородной зоной. Процесс этот начался довольно давно, но резко усилился в послевоенные годы.

Самодеят. нас. составляет ок. % общей численности (по оценке 1963)—47—48 млн. чел. В с. х-ве занято 14,5 млн. чел. (в т. ч. в лесном промысле и рыболовстве—1,1 млн.), в обраб. пром-сти—ок. 11 млн.,вгор-номделе—ок.Уг млн.,в строительстве—3 млн.,на транспорте и средствах связи—2,8 млн., торговле—9 млн., на гос. службе — 1,5 млн., в сфере услуг — 6 млн.

Особенности формирования и характеристика современной экономики. Современная Я.— страна высокоразвитого капитализма. Я. занимает в капиталистическом мире 1-е место по тоннажу ежегодно спускаемых на воду судов, по произ-ву штапельного волокна, 2-е место по произ-ву стали, синтетического волокна и сульфата аммония, выработке нефтепродуктов, цемента, 3-е место по выпуску бумаги, хл.-бум. тканей и по произ-ву электроэнергии.

Расположенная вдалеке от стран Европы, островная Я. до сер. 16 в. оставалась почти неизвестной европейцам. Первое открытие Я. для европейцев произошло в 1542, когда в Я. появились португальцы, но затем с 1639 доступ иностранцам в Я. был запрещён, страна оказалась изолированной от внешнего мира. В новых историч. условиях — в эпоху развивающегося капитализма, когда усилилась колониальная экспансия на Восток, — под угрозой амер. военных кораблей после более чем 200-летней изоляции Я. вынуждена была в 1854 вторично открыть иностранцам доступ на свою землю.

Я. вступила на путь капиталистич. развития гораздо позднее, чем многие др. страны, в 60—70-е годы 19 в. Создав сильные армию и флот, Я. использовала выгоды своего географич. положения для ограбления Китая, к-рый стал ареной- империалистич. захватов. Войны, контрибуции, эксплуатация захваченных терр. весьма сильно содействовали быстрому развитию японского капитализма. Анализируя развитие капитализма накануне 1-й мировой войны, В. И. Ленин указывал, что Я. относится к странам, особенно быстро прогрессирующим. Конец 19 в. был периодом усиленного проникновения в Я. новых для неё знаний, европ. и амер. техники.

Начало индустриализации Я. положила гос. протекционистская политика. Сооружение новых пр-тий европ. типа взяло на себя пр-во. Уже в 80-х гг. быстро росли торг.-пром. пр-тия и акционерные объединения капиталистич. типа. Укрепляли свои позиции как представители старой торг.-ростовщич. буржуазии — Мицуи и Сумитомо, так и богачи нового типа — «на-рикины» Ивасаки (Мицубиси), Сибудзава и др.

В результате японо-китайской войны (1894—95), русско-японской войны (1904—05) и 1-й мировой войны Я. захватила ряд важных политич. и экономич. позиций в Корее, Китае и стала большой колониальной державой,включавшей в себя терр., отторгнутые от Китая и от России, а также группу Тихоокеанских о-вов, принадлежавших до 1-й мировой войны Германии.

Металлургические заводы Явата в северной части острова Кюсю.

На рубеже 19—20 вв. япон. капитализм стал ускоренно перерастать в стадию империализма. Среднегодовой темп роста пром. продукции в Я, с 1900 по 1914 составлял 12% против 7% в США, 4% в Германии и 2% в Англии, объём пром. продукции за это же время вырос в Я. почти в 3 раза. Ко времени 1-й мировой войны Я. превратилась из аграрной в агр.-индустриальную державу. 1-я мировая война создала благоприятные условия для дальнейшего развития пром-сти и внешней торговли: сильно обогатилась нац. буржуазия, выросло её политич. влияние, чему немало способствовало сращивание буржуазии с дворцово-бюрократич. и военно-феодальной верхушкой.

В 1920—31 Я. переживала экон. кризисы, непродолжительные по срокам, но тяжёлые по характеру. Во время кризиса 1929—31 в Я., в отличие от большинства капиталистич. стран, где низшая точка кризиса была достигнута во 2-й пол. 1932, перелом выявился раньше — в мае 1931. Военно-инфляционная конъюнктура (оккупация Маньчжурии в 1931, положившая начало новой борьбе за передел мира на Д. Востоке) способствовала подъёму япон. экономики.

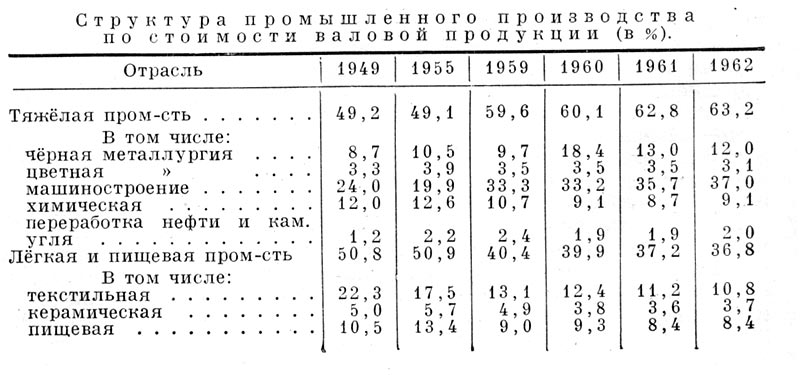

Годы 1931—40 ознаменовались большими сдвигами в экономике Я., особенно форсированным развитием энергетики, металлургии, маш-ния, химии, созданием новых произ-в военного значения. Уд. вес стоимости пром. продукции старых отраслей — текст, и пищевкусовой (в 1929 они давали 56,5%) — снизился к 1940 до 29%. Мощность электростанций увеличилась почти в 2 раза, к 1940 достигнув 8 млн. кет. С ростом энергетип. мощностей электрифицировались технологи1!, процессы, развивались электротермия и электрохимия. К 1940 выплавка чугуна (включая пр-тия Я. в Корее и Маньчжурии) по сравнению с 1931 увеличилась с 1,4 млн. до 4 млн. т, а стали—с 1,9 млн. до 6,5 млн. т. Особенно выросло маш-ние, доля к-рого во всей стоимости пром. продукции Я. возросла с 9% до 22%. К числу более развитых видов маш-ния относились судостроение, электротехнич. произ-во, станкостроение, изготовление точных инструментов и приборов. По производству искусств, волокна, азота, хлора, серной кислоты Я. заняла ведущее место в капиталистич.мире.

Милитаризация экономики способствовала усилению позиций и обогащению монополий, к-рые получали в той или иной форме значит, долю огромных ассигнований, выделяемых по гос. бюджету. Введённый ещё в 1931 «закон о контроле над важнейшими отраслями промышленности» фактически открывал возможность крупным компаниям осуществлять принудит, картелирование и тем самым подчинять своих конкурентов. Наряду со значит, расширением сферы деятельности старых концернов в предвоенное 10-летие возникли и новые концерны, тесно связанные с военным произ-вом, с эксплуатацией колоний и оккупированных терр. Создались полугос. компании: металлургическая «Ниппон сэйтэцу» (1934), топливная «Ниппон дэнпацу» (1937), по распределению электроэнергии (1938) и мн. др. В деятельности полугос. компаний особенно были заинтересованы их гл. акционеры — япон. монополии: они получали от гос-ва заказы, снабжались дефицитным сырьём, обеспечивались рабочей силой, имели возможность закупать на льготных условиях оборудование. К участию в полугос. компаниях допускались крупнейшие монополии, чьи представители занимали руководящие места. В 1940 насчитывалось уже св. 100 полугос. компаний и т. п. «компаний, проводящих государственную политику» (из них 32 действовали в самой Я., а до 80 — в оккупированных р-нах Китая).

В цехе предприятия радиоэлектронной компании Сони.

В результате милитаризации усилились диспропорции в структуре япон. экономики. Росли гл. обр. привилегированные отрасли, особенно самолётостроение, выплавка алюминия, судостроение, произ-во металлов, угля и нефтепродуктов. Политика «приоритета» означала не только принесение в жертву военным отраслям пром-сти невоенных, но и ставила своей целью предоставление всевозможных преимуществ крупнейшим концернам за счёт средних и мелких предпринимателей. В ходе войны, когда особенно остро встал вопрос о снабжении пром. пр-тий сырьём, топливом, оборудованием и рабочей силой, ещё более сузился круг опекаемых отраслей; с 1943 стала проводиться политика «сверхприоритетных» произ-в, под действие к-рой попали пр-тия, изготовляющие алюминий, самолёты и суда.

В результате победы во 2-й мировой войне над силами фашизма, решающая роль в к-рой принадлежала

Сов. Союзу, Я. в 1945 капитулировала. Потсдамская декларация (опубл. 26 июля 1945) выработала гл. положения мирного развития послевоенной Я. на демо-кратич. основе. Оккупация Я. от имени союзников была осуществлена амер. воен. властями (в 1951 США заключили с Я. сепаратный мирный договор).

В послевоен. период развитие экономики Я. происходило относительно быстрыми темпами, хотя в отдельные годы и в отдельных отраслях произ-во было неравномерным, наблюдались спады и депрессии. Я. по объему пром. произ-ва заняла 4-е место среди капиталистич. стран. В 1964 на долю Я. приходилось св. 6% пром. произ-ва капиталистич. мира. Пром. продукция Я. широко проникла на мировые рынки. Существенные изменения претерпела структура экономики страны — лёгкая пром-сть уступила ведущее место тяжёлой пром-сти. Осуществлён подъём технич. уровня во многих отраслях индустрии. В результате капиталистич. рационализации и модернизации, обусловившей увеличение интенсивности и производительности труда, ещё более повысилась степень эксплуатации трудящихся (так, напр., за 1952—60 прибыли капиталистов в Я. выросли на 350%, а общий фонд зарплаты рабочих и служащих—только на 120%). Монополистич. капитал сохраняет господств, положение в экономике Я.

На основе реорганизованных концернов вновь активизировали свою деятельность в японской экономике финансово-монополистические группы — Ми-цубиси, Мицуи, Сумитомо, Фудзи, Дайти, Санва. В Я. усилилось вмешательство государства в процесс общественного производства в интересах финансовой олигархии. Это особенно широко стало проявляться в Я. в сложных и противоречивых условиях восстановления разрушенной войной экономики. Амер. оккупац. власти использовали своё положение для внедрения амер. капитала и превращения Я. в рынок сбыта амер. продовольствия и пром. товаров. Путём скупки акций, предоставления кредитов, заключения договоров о технич. «помощи», приобретения патентов и др. амер. капитал в наибольшей степени внедрился в нефтеперераб., алюминиевую, электротехнич. пром-сть, нек-рые отрасли хим. пром-сти. Амер. капитал занял значит, позиции во внеш. торговле Я. Внедрение амер. капитала в Я. происходило и в форме т. н. помощи. В США был создан фонд экон. восстановления оккупированных р-нов, куда включалась и Я., фонд для финансирования импорта из США — продовольствия, удобрений, медикаментов и др. товаров, фонд для финансирования экспорта оборудования, затем т. н. полуправительственный «оборотный хлопковый фонд» для финансирования япон. закупок хлопка-сырца в США, гарантийный фонд для субсидирования япон. предпринимателей и др.

В 1965 насчитывалось св. 4 тыс. крупных и крупнейших пр-тий (с числом занятых св. 300 чел.), т.е. 0,5% всех пр-тий Я., к-рые производили почти 1/2 пром. продукции страны. Ок. 0,4% общего числа компаний сосредоточивают у себя более 72% оплаченного капитала, 57% используемого капитала, 40% выручки от продаж и 47% чистой прибыли. В обрабатывающей пром-сти, составляющей основу япон. пром-сти, господствующее положение занимают примерно 200 крупнейших компаний. В каждой отрасли монопольное положение занимают 3—5 крупнейших компаний. Всего ок. 400 компаний господствуют в экономике Я. Нек-рые из них входят в число гигантских компаний капиталистич. мира (металлургич. компания «Явата сэйтэцу», электротсх. трест «Тосиба», элект-ротех. трест «Хитати»).

Промышленность. Объём произ-ва обраб. пром-сти Я. к 1965 более чем в 5 раз превысил довоенные размеры (1934—36 = 100). Структура пром-сти Я. характеризуется явным преобладанием тяжёлой индустрии.

Пром-сть размещена неравномерно. Она концентрируется в первую очередь в т. н. индустриальном поясе (от р-на Токио, вдоль тихоокеанского побережья о. Хонсю к р-нам Нагоя и Осака—Кобе по побережью Внутреннего Японского м. и сев. части о. Кюсю). Подавляющая часть пром. продукции приходится на о. Хонсю—85,6%, 8,4% —на о. Кюсю, 3,1% — на о. Хоккайдо и 2,9% — на о. Сикоку. 50% пром. продукции дают 5 префектур (Токио, Осака, Аити, Хиого и Канагава).

В структуре энергетич. баланса в 1950—65 произошли большие изменения: доля гидроэнергии снизилась с 33 до 27%, угля — с 51 до 36% и второстепенных видов топлива (бурого и древесного угля) — с 10 до 4%, резко повысился уд. вес нефти — с 6 до 30%. Потребление нефти достигло (к 1965) 82 млн. т (против 27 млн. т в 1960). Потребность в нефти покрывается за счёт импорта из США, Индонезии и стран Персидского зал. Собственная добыча в 1965 составляла 0,7 млн. т. Сильно развита нефтеперег. пром-сть. К 1965 насчитывалось 30 заводов общей производительностью 85 млн. т. По выработке нефтепродуктов Я. догнала Англию и разделяет с ней 2-е место в капи-талистич. мире (после США). Осн. нефтеперераб. з-ды расположены в Акита, Ниигата, Касивадзаки, Хи-радзава, Кавасаки, Симидзу, Вакаяма, Йоккаити, Йокохама, Кудамацу и Амагасаки.

Угольная пром-сть — одна из старых отраслей пром-сти — уже длит, время находится в кризисном состоянии. Число действующих шахт резко сокращается, но выработка угля растёт за счёт дальнейшего усиления эксплуатации рабочих: в 1950 добывалось 38,5 млн. т угля, в 1964—51 млн. т.

Значительное развитие электрификации способствует расширению производственной базы япон. промышленности. Установленная мощность всех электростанций к 1950 составляла 12 млн. кет, а к 1965 повысилась до 36 млн. кет, в т. ч. ТЭС— 19 млн. кет. Выработка электроэнергии в 1965 превысила 150 млрд. -квт-ч, из них ок. Vs давали ГЭС. До 80% всех мощностей ЭС контролируют 9 крупных электрокомпаний. Я. обладает разветвлённой сетью электропередач (в т. ч. и высоковольтной) общим протяжением 70 тыс. км. Развиты кольцевые энергосистемы. Большая часть ГЭС размещается в горном узле центр, части о-ва Хонсю (Тохоку, Канто, Кансай, Хокурику, Тюбу).

В послевоенные годы резко выросла чёрная металлургия. В 1963 Я. по выплавке стали подошла к уровню ФРГ, занимавшей 2-е место в капиталистич. мире. В 1965 Я. произвела ок. 27 млн. т чугуна и ок. 41 млн. т стали. Значит, рост произ-ва был достигнут в результате форсированного сооружения новых более мощных доменных печей (в 1964 их насчитывалось до 40, в т. ч. 7 производительностью 1500 т в сутки). Мартеновские печи (их ок. 150) имеют мощность от 120 до 250 т в сутки; кроме того, использовалось 650 электропечей. Во всех циклах металлургии уделялось особое внимание процессам автоматизации и ускорения произ-ва. Собственными ресурсами Я. покрывает потребность в жел. руде в небольшой степени (в 1964 добыча — 2,5 млн. т, импорт— 31,2 млн. т), в ломе — на 70% (потребление 15 млн. т), в коксующемся угле — на 50% .

Осн. место в произ-ве металла занимали 7 комбинатов (с полным циклом), на к-рые приходится 60% Выплавки стали: Явата и Кокура на о-ве Кюсю, Хиро-бата, Цуруми, Кавасаки, Камаиси на о-ве Хонсю и Мурораы на о-ве Хоккайдо. Передельные з-ды с мартенами расположены преиы. в р-не Осака— Кобе. Через Кобе гл. обр. поступает жел. лом из США. Р-ны Осака — Кобе и Токио — Йокохама — крупные ме-таллопотребляющие центры Я. п поставщики металлолома. 6 главных компаний занимают монопольное положение в металлургии—они контролируют до 90% выплавки чугуна и ок. 70% произ-ва стали и проката. К числу старейших произ-в в стране относится меде-плав. пром-сть. Большинство медеплав. з-дов возникло вблизи рудников (Асио, Хитати, Косака на Хонсю, Бесси на Сикоку). Выплавкой цветных металлов занято до 60 пром. пр-тий. Выплавка рафинированной меди с 60 тыс. т в 1950 возросла до 342 тыс. та в 1964. 8 ведущих компаний контролируют ок. 85% всего произ-ва меди и медных изделий. Алюм. пром-сть, возникшая в Я. в 30-е гг., сильно развилась на основе дешёвой гидроэнергии и привозном сырье. Крупных алюм. з-дов производительностью св. 30 тыс. т в год — 6 (Камбара, Ниигата, Йоси-таката, Омати, Ниихама, Тояма), общая продукция их к 1964 увеличилась до 264 тыс. т.

Маш-ние наряду с металлургией — ведущая отрасль пром-сти, оно специализируется на изготовлении станков, произ-ве ж.-д. и энергетич. оборудования.

В послевоенные годы маш-ние по темпам развития и по уд. весу заняло в Я. 1-е место. На долю маш-ния в 1955 приходилось 20% всей стоимости обраб. пром-сти, а в 1962—37% (во Франции эта доля составляла 32%, в ФРГ—33%, а в Англии—42%). Значит, темпы роста обусловлены большими капиталовложениями в эту отрасль. В 1956—64 на долю маш-ния приходилось от 22% до 60% всех инвестиций в пром-сть.

Наиболее развитая в Я. отрасль маш-ння — судостроение, тоннаж построенных судов в 1965 превысил 5 млн. бр.-рег. т (700 тыс. т в 1950). 25 наиболее значит, судостроит. пр-тий строят крупнотоннажные океанские суда водоизмещением св. 45 тыс. от, 11 — суда св. 65 тыс. та и 2 — суда водоизмещением 100 тыс. т и более. По тоннажу построенных судов и их оснащённости наиболее совр. оборудованием Я. занимает 1-е место в мире, выполняя заказы для мн. иностр. гос-в. Гл. центры судостроения — Осака—Кобе, Токио. — Йокохама и Нагасаки. Почти 80% всех производств, мощностей контролируют 10 ведущих судостроит. компаний.

К числу развитых отраслей маш-ния в Я. относятся станкостроение, произ-во ж.-д. оборудования, изготовление строит, механизмов, оборудования для различных видов пром-сти (горнозаводского дела, тяжёлой и лёгкой индустрии). Многие крупные судостроит. пр-тия представляют собой по существу машиностроит. комбинаты: помимо верфей, они имеют большие цехи по произ-ву моторов, котлов и турбин, тракторов, автомобилей, трансп. оборудования, станков, металлич. конструкций. В послевоенные годы вновь стала возрождаться авиац. пром-сть, быстро развилось автомобилестроение (в 1964 произведено 503,1 тыс. легковых и 1079,4 тыс.грузовых автомобилей).

Электротехнич. пром-сть относится к числу старых произ-в. Уже в 20—30-х гг. Я. не только удовлетворяла свои потребности во мн. электротехнич. изделиях, но и вывозила нек-рую часть за границу. В послевоенные годы электроника выделилась в самостоят, отрасль пром-сти. Наибольшее развитие получило в Я. серийное изготовление электронных ламп, спец. электронных приборов (навигац., медицинских, конт-рольно-вычислит. аппаратура, радиоприёмники, телевизоры, полупроводники, различное оборудование для связи). По темпам роста произ-во электроники занимает в япон. пром-сти 1-е место. В этой отрасли в 1961 было занято до 220 тыс. рабочих, инженерно-тех-нич. и адм. персонала. По объёму произ-ва электронных изделий Я. в 1961 вышла на 2-е место после США.

Атомная пром-сть стала новой отраслью тяжёлой индустрии. В 1956 была создана правительств, комиссия по атомной энергии, начал работать Научно-ис-следоват. ин-т и организовалась япон. компания ядерного горючего. В 1964 в эксплуатации находилось несколько исследоват. реакторов. В преф. Окаяма, в Нингё, обнаружена урановая руда с содержанием 0,07% урана; в 1963 была пущена в ход установка для обогащения урана. Крупный исследовательский атомный центр создан в 120 км к С от Токио, близ сел. Токай (преф. Ибараки). Здесь действуют 2 эксперимент, атомных реактора и атомный реактор мощностью 150 тыс. кет. С 1955 в Я. ведётся эксперимент, работа по проектированию атомных кораблей (танкеров, высокоскоростных грузовозов, подводных лодок). С 1960 началось стр-во комплекса атомных ЭС общей мощностью 600 тыс. кет. 1-я из них (12 500 кет) вошла в эксплуатацию в 1963.

Сильно развита в Я. хим. пром-сть: произ-во кислот, щелочей, мин. удобрений, коксобензольных продуктов, лесохимия (целлюлозно-бум. произ-во, изготовление искусств, волокна), а также произ-во красителей, фармацевтич. товаров, резиновых изделий, спичек и мн. др. Большинство отраслей хим. пром-сти базируется на местном сырье (спирты, кам. уголь и пр.).

Весьма форсированным темпом развивалась новая отрасль — нефтехимия (произ-во полимеров, синте-тич. смол и волокон, пластмасс). По выработке пластмасс Я. в 1960 вышла на 3-е место после США и ФРГ. В 50-е гг. по произ-ву искусств, волокна

Я. вышла на 2-е место после США; в 1964 выпуск материалов из искусств, волокна достиг 342 тыс. т против 42 тыс. m в 1957. Наиболее распространены — найлон, винилон, терилен (тэторон). До 55—60% -изделий из искусств, волокна потребляется внутри страны, остальное экспортируется. Произ-во пластмасс стало одним из весьма развитых отраслей индустрии, почти до 70% пр-тий сосредоточено в р-нах 3 крупнейших городов страны — Токио, Осака и Нагоя. Крупнейшими центрами нефтехимич. пром-сти являются также р-ны городов Кавасаки, Йоккаити.

Лёгкая пром-сть (текст., деревообделочное, кера-мич., произ-во предметов домашнего обихода и др.) долгое время занимала ведущее место в экономике Я. Однако начиная с 30-х гг. и особенно во время 2-й мировой войны, в результате проведения пр-вом политики предпочтения военных произ-в, усилилась неравномерность развития япон. нром-сти и затормозилось развитие лёгкой индустрии. Еще в довоенные годы хл.-бум. отрасль оказалась в кризисном положении. С 1939 по 1945 число пр-тий текст, пром-сти сократилось с 36 846 до 8775, число занятых рабочих — с 1160 тыс. до 326 тыс., количество веретён уменьшилось с 13,7 млн. до 2,7 млн., а число ткацких станков — с 338 тыс. до 109 тыс. Текст, пром-сть потеряла ведущую роль в пром. произ-ве Я., но тем не менее её доля в стоимости пром продукции в 1951—59 равнялась 35%. По темпам роста произ-ва она с 1955 опередила др. капиталистич. страны. По выработке хл.-бум. тканей Я. стоит на 3-м месте после США и Индии, но довоенный уровень всё ещё не достигнут: в 1964 Я. выпускала 2965 млн. .и2 тканей против 4413 млн. м* в 1937, Гл. центрами хл.-бум- пром-сти являются: Осака и прилегающий к ней р-н до Химедзи на 3 и Вакаяма на Ю; Нагоя, вокруг к-рой объединяется произ-во в преф. Аити; р-н Токио. Произ-во шёлка-сырца концентрируется в р-не Тосан (центр Нагаио), в сев.-зап. части Канто (преф. Гумма и Сайтама), в р-не Токай (преф. Аити) и на Ю Тохоку (преф. Фукусима). Шелкоткацкие р-ны, как правило, не совпадают с р-нами произ-ва шёлка-сырца; они размещаются в Хокурику (центр Фукуи, Канадзава) и в р-не Киото.

Пищ. пром-сть по объёму выпускаемой продукции занимает важное место среди др. отраслей: в 1959 9% стоимости пром. продукции. Пищ.-вкус, пром-сть Я. представляют две осн. группы: произ-ва, развившиеся ещё в отдалённые времена, напр, обработка риса, рыбы, изготовление рисовой водки (сакэ); отрасли, развившиеся гл. обр. под европ. влиянием, — пивоварение, консервная, сахаро-рафинадная, мукой, отрасли. В старых отраслях преобладают кустарные мастерские, в новых — хорошо оборудованные ф-ки и з-ды, однако и в старых отраслях пищ. пром-сти стали применяться новые производств, методы, Пивоваренное произ-во и изготовление сакэ размещено преимущественно вблизи потребит, центров — городов, посёлков. Чайное произ-во сосредоточено гл. обр. в преф. Сидзуока (о-в Хонсю). Мукой, пром-сть базируется в осн. на имп. пшенице; соответствующие пр-тия находятся преимущественно в приморских преф. Канагава, Аити, Хиого. Сах. пром-сть базируется в осн. на привозном сырье и размещена гл. обр. в р-нах Токио, Нагоя и Осака. Большое развитие в Я. получила коне, пром-сть, специализирующаяся на изготовлении рыбных и фруктовых консервов.

Сельское хозяйство. Хотя уд. вес сел. х-ва в экономике Я. заметно снизился за последние десятилетия, оно продолжает оставаться важной отраслью х-ва.

Обострение социально-экон. противоречий в япон. деревне нарастало задолго до 2-й мировой войньь Только репрессивными мерами пр-ву удавалось сдерживать недовольство крестьян. Положение в япон. деревне обострилось после возвращения в 1946—47 большого числа демобилизованных и репатриированных. В обстановке подъёма демократич. движения в городе и активизации крестьянского движения правящие круги Я. вынуждены были пойти на агр. реформу (1946—50). По ней предусматривался выкуп земли у помещиков и продажа её в рассрочку крестьянам. По закону размер участка у землевладельца, самостоятельно обрабатывающего землю, не должен был превышать 3 га в среднем для всей Я. и 12 га на Хоккайдо. Реформа касалась только пахотных земель. От реформы больше всего выиграли зажиточные и кулацкие х-ва. Резко сократился фонд помещичьих земель (гл. обр. за счёт ранее сдаваемых в аренду), однако у помещиков всё же осталась земельная собственность — пастбища, оросит, системы и лесные участки. Число крестьян-собственников возросло, однако размер крест, х-в по-прежнему остался карликовым. Необходимость приарендовывать землю сохранилась и после реформы, В то же время в результате агр. реформы уменьшилась пл. арендуемой земли (примерно с 50% до 12%), резко снизилась арендная плата.

Рисовые поля вблизи города Кобе.

После реформы усилился процесс дифференциации крестьянства, разорения и обнищания его трудовых слоев. Возросла доля крестьян, вынужденных прибегать к несельскохоз. заработкам. Увеличилось число случаев продажи земли и ухода крестьян в город. 2/3 лиц, занятых в земледелии, прибегают к подсобным промыслам. Наряду с этим улучшилось положение зажиточной части япон. деревни.

В 1960 бедняки и с.-х. рабочие, владевшие участками от 0,3 до 0,5 те (1 тё'=0,992 га), составляли 38,7% общего числа х-в; на долю крестьян, владевших от 0,5 до 1 те, приходилось 32,8%, середняки, имевшие от 1 до 2 те, составляли 24,1%, а кулаки, владевшие более чем 2 те, — 4,4%. Объём с.-х. продукции за 1958—60 превысил уровень 1933—35 примерно на 35%. Важнейшим фактором, определившим расширение с.-х. произ-ва после агр. реформы, явился рост производительных сил в япон. деревне, гл. обр. за счёт развития ирригации, специальных мероприятий по улучшению селекции с.-х. культур, использования с.-х. машин, внесения большого количества удобрений и применения различных ядохимикатов. Используется 520 тыс. с.-х. тракторов (1960). Сел. х-во Я. преим. земледельческое. Площадь пахотной земли с 1940 по 1960 увеличилась с 6016 тыс. га до 6123 тыс. га и составляет 16% земельного фонда страны. Обраб. земли на о-ве Кюсю составляют 20%, на Хонсю — в среднем 18% (на равнине Канто — до 30%), на Сикоку — 14% и на Хоккайдо — 11%.

Для Я. характерны: низкий процент пашни; значит, площади под лесом; незначит. площади под лугами и пастбищами; высокий уд. вес т.н. прочих земель. Почти 3/4 терр. Я. — это земли, расположенные на возвышенностях. Они мало удобны для обработки и орошения. В зависимости от размещения земля классифицируется след, образом: а) высокие земли (на склонах гор, на к-рых вследствие трудности орошения культура риса развита слабо, а распространены др. зерновые и овощи); б) низкие земли (на речных равнинах, сильно затопляемых, где преобладают посевы поливного риса); в) террасы (на к-рых обычно создаются рисовые поля).

Расширение земельных фондов в Я. может осуществляться за счёт земель сев. окраин страны. На Хоккайдо насчитывается пригодных для обработки 740 тыс. га, в р-не Тохоку — 600 тыс. га; для этих мест выведены спец. сев. виды зерновых (в т. ч. и холодостойкие сорта риса); сооружаются террасы на горных склонах и на холмистых местах. Осушаются заболоч. места, речные дельты, мелководные прибрежные участки, засыпаются лагуны (засыпка мелководных береговых участков в заболоченных дельтах и поймах рек началась в Я. ещё во времена средневековья).

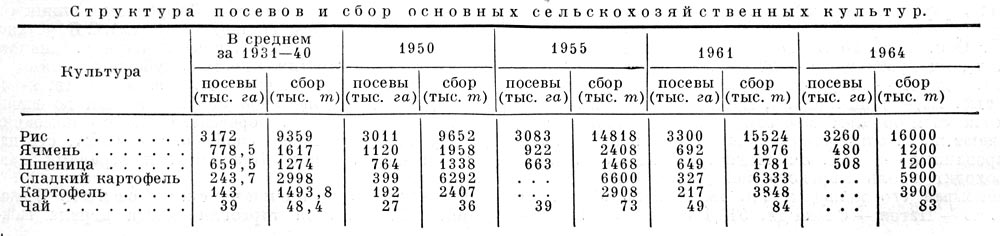

Почти на 1/3 всей пахотной земли Я. собирается 2 урожая в год. Поля с двукратным урожаем занимают ок. 40% всех рисовых полей. Урожайность риса и овощей высока. Развито многоотраслевое с.х-во.

Я. занимает одно из первых мест в мире по урожайности нек-рых с.-х. культур. Сбор риса с 1 тана (1 тан = 0,099 га) возделываемой земли поднялся за 1950—60 более чем на 20% и достиг в 1960 385,4 кг. В 1960 с 1 тана собирали 252,2 кг пшеницы.

Осн. с.-х. культура — рис, под к-рым занято немногим менее У2 обрабатываемой площади; он даёт 55—60% всей стоимости с.-х. продуктов. Рис произрастает почти повсеместно, но гл. рисопроизводящими р-нами являются равнины Канто и Этиго. Среди др. зерновых культур наибольшее значение имеет ячмень (в гористых сухих местах), пшеница; от 65% до 75% собираемого ячменя идёт в пищу, пшеница имеет преимущественно товарное значение. Широко развито овощеводство (картофель обыкновенный и сладкий, редька, репа, огурцы, капуста, лук, тыква, дыня и др.), гл. обр. в пригородных зонах больших городов.

Разведению технич. культур уделяется значит, внимание (чай, табак, масличные, сах. свёкла и лён на Хоккайдо), но они имеют ограниченное распространение. Спец. фруктовых садов в Я. мало, но плодоводством занимаются многие х-ва на небольших приусадебных участках. Выращивают вишню, яблони, груши, сливы, хурму, персики, мандарины. Цветоводству уделяется большое внимание с отдалённых времён, им занимается почти каждая крестьянская семья.

Я. издавна известна как один из крупных производителей натурального шёлка-сырца, продукция к-рого в значит, степени шла на внешний рынок. Ещё накануне 2-й мировой войны ок. 1/3 крестьянских семей занималось шелководством, причём в нек-рых р-нах оно было для крестьян осн. занятием. За годы 2-й мировой войны шелководство пришло в упадок. Была уничтожена значит, часть тутовых насаждений. В послевоенные годы положение ухудшилось из-за резкого сокращения закупок шёлка США. Животноводство обычно считалось в Я. слаборазвитой отраслью. Однако в послевоенные годы увеличилось поголовье кр. рогатого скота и свиней; в 1964 насчитывалось (тыс. голов): кр. рог. скота 3446, в т. ч. молочного скота ок. 1000, остальное — рабочий и мясной скот, лошадей 396, свиней 4461, овец 274, коз 401; домашней птицы 120 млн. Росту животноводства способствовало расширение пастбищ в горных районах страны, на которых высеваются паровые травы. Более всего развито животноводство на о-ве Хоккайдо и на Ю Хонсю (в горах Тюгоку). В х-вах пригородных р-нов значит, место 'занимает птицеводство.

Лесное хозяйство. Лес — важнейшее нац. богатство Я. Лесов, доступных для эксплуатации, насчитывается до 18 млн. га. Хищнич. уничтожение лесов с конца 30-х гг. приняло в Я. огромные размеры. Крупнейший лесопром. центр Я.— Хоккайдо, где леса занимают ок. 5,5 млн. га (почти 70% его площади). Объём лесозаготовок достигает в Я. 50— 55 млн. м3 в год, кроме того, импортируется ежегодно от 5 до 6,5 млн. м3. До 40% древесины идёт на стр-во, до 25% — на нужды целл.-бум. произ-ва.

Рыболовство. Я. даёт ок. 1/-t улова рыбы ка-питалистич. стран. В 1964 в Я. выловлено ок. 6,5 млн. т рыбы, или 15—16% мирового улова. Хоккайдо—гл. рыболовецкий р-н страны; он даёт 25% нац. улова. Рыба и рыбопродукты — осн. пища японцев и одна из статей экспорта. Крупное рыболовство со спец. флотом, базами, плавучими з-дами и ф-ками сочетается с примитивным рыболовным промыслом. Рыбу ловят в глубоководных дальних и прибрежных водах. Гл. р-п глубоководного лова — сев.-вост. сектор Тихого ок. Вылавливаются сельдь, сардины, лососёвые, треска, палтусы, тунцы. Наряду с рыбой ловят крабов, трепангов и пр. Добываются водоросли. Развит китобойный промысел в арктических водах. Рыболовецкий флот в 1964 насчитывал св. 400 тыс. судов, в т. ч. ок. 1/2 с двигателями.

Транспорт. Островной характер страны обусловил формирование трансп. системы Я. в 2 направлениях — обслуживание внутр. нужд и внешних связей. Осн. роль во внутр. путях сообщения играют ж. д., их протяжение — 28 тыс. км. Большая часть жел. дорог — государственные. Частные ж. д. (8 тыс. км)— пригородные, местного значения, заняты главным образом перевозками пассажиров. Преобладают ж. д. однопутные, узкоколейные; электрифицированных — 9 тыс. км. Магистральные ж.-д. пути проходят вдоль морского побережья о-ва Хонсю, опоясывая его кольцом. Гл. магистраль (Токайдо) Токио — Нагоя — Осака дл. 515,4 км; по этой магистрали перевозится 40% всех uaccamnpuu „ индустриальных товаров, затем (Тохоку) Токио — Аомори 786 км, (Сане) Кобе — Симоносеки 530 км. Поперечные ж. д., более короткие по протяжению, соединяют 3 и В Хонсю, они втягивают в хоз. жизнь оторванные от развитых центров горные р-ны.

По густоте ж.-д. сети на ед. терр. Я. стоит в одном ряду с Францией и Италией, а по грузонапряжённости превосходит развитые зап.-европ. страны, уступая только США. Объём ж.-д. груз, перевозок в Я. в 1961 достигал 57,9 млрд. т-км, пассаж, перевозок — 175 млрд. пасс-км. Гос. ж. д. Я. обеспечивают 57% всех пассажирских перевозок и 32% всех грузовых перевозок сухопутного транспорта. Частные компании осуществляют 29% пас-сажиро-перевозок и 7% грузовых перевозок сухим путём. Метро находится в Токио, Осака и Нагоя.

В послевоенные годы сильно развилось автомоб. движение. В 1946 на долю этого транспорта приходилось 6% всех груз, перевозок, а в 1960 — 15,5%. Дл. всех шосс. дорог ок. 150 тыс. км (1961), в т.ч. нац.— 25 тыс. км, районных (префектуральных)—122 тыс. км (без учёта городских и местного значения). С 1950 в больших масштабах осуществляется новое стр-во автострад для скоростных перевозок грузов и пассажиров. В 1964 насчитывалось св. 3,6 млн. автомобилей, в т. ч. ок. 1/2 грузовых. Высок уд. вес малогабаритных машин. В автомоб. транспорте ведущую роль играют частные монополии. Во внутр. перевозках продолжает сохранять важное значение каботажный флот. Я.— единств, страна в мире, где во внутр. перевозках всё ещё играет большую роль парусный флот, его общий тоннаж достигает 1 млн. т. В каботажном судоходстве широко используются небольшие грузовые суда водоизмещением до 100 т с меха-нич. двигателями. По малым портам развозятся уголь, лес, стройматериалы, рыбопродукты, удобрения (жмыхи). Весьма широкое использование в Я. малых судов обусловлено наличием на побережье страны небольших портов, не пропускающих крупные суда.

Внешнеторг. грузы перевозятся на морских судах. Ещё с конца 1920 Я. вошла в число стран, обладающих большим мор. торг, флотом. По грузоподъёмности флота Я. уступала только Англии и США. Потерпев большой урон в годы 2-й мировой войны, торг, флот Я. на основе правительственных субсидий быстро восстановился (субсидии частным компаниям покрывали от 50% до 80% стоимости постройки кораблей). В 1964 тоннаж мор. флота Я. исчислялся в 10,8 млн. бр.-рег. т, из них во внешнеторг. перевозках было занято ок. 8,5 млн. бр.-рег. то. Гл. порты: Токио, Йокохама, Осака, Кобе, Нагоя, Ниигата, Майдзуру, Хакодате, Симидзу, Модзи.

В послевоенной Я. перевозка пассажиров, почты и особо ценных небольших грузов осуществляется авиатранспортом. Авиалиниями связаны важнейшие экон. центры страны. Их общее протяжение 2500 км. Осн. воздушные трассы Токио — Нагоя — Осака — Фукуока и Токио — Саппоро.

С 1954 вошли в эксплуатацию междунар. авиалинии. В Токио (аэропорт Ханеда) — один из крупнейших в мире междунар. аэропортов. Зарубежные линии отходят также и от Осака (аэродром Итака). С Я. установили регулярные рейсы почти все междунар. авиакомпании. Общая протяжённость зарубежных линий — 45 тыс. км. В 1952 создана гос. авиакомпания, к-рой принадлежит монопольное положение как во внешних, так и во внутр. перевозках Я. Эта компания установила регулярное сообщение с США, странами Юго-Вост. Азии, Бразилией и странами Зап. Европы,

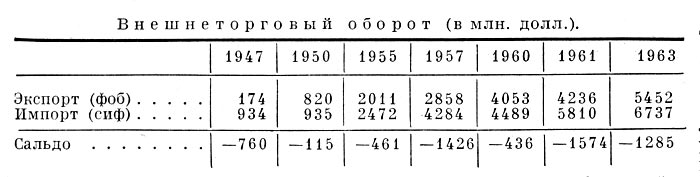

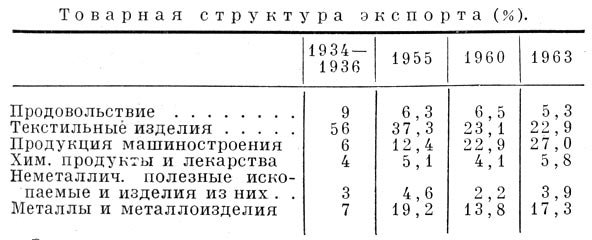

Внешнеэкономические связи. В экономике Я. внешняя торговля всегда играла важную роль, производство многих товаров зависит от импортного сырья: нефти, коксующегося угля, же л. руды, лома, хлопка, шерсти, каучука, бокситов, фосфоритов. Значит, количество готовых изделий направляется на внешние рынки. В междунар. торговле стран капитализма Я. в 1962 занимала по экспорту 5-е место, по импорту 7-е (после США, ФРГ, Франции, Канады, Италии).

Темпы роста внешнеторговой экспансии Я. значительно выше, чем у всех остальных развитых капи-талистич. стран. Однако за послевоенный период япон. монополиям не удалось вернуть былые позиции на внеш. рынках. В 1963 в мировом капиталистич. экспорте на долю Я. приходилось 4% (5,2% в 1937).

Я. держит мировое первенство по вывозу штапельного волокна, занимает 2-е место в мире по экспорту хл.-бум. пряжи и тканей. Я. находится в числе экспортёров судов, хим. волокон и хим. удобрений, полупроводниковой аппаратуры, оптич. и точных приборов и машин для текст, пром-сти. до войны составляли %, а в 1960 ок. г/4 экспорта (по стоимости). Значительно увеличился экспорт продукции тяжёлой пром-сти — хим., металлургии, маш-ния. После войны, когда возможности колониального грабежа были утрачены, условия импорта в Я. сырья для тяжёлой пром-сти сложились неблагоприятно.

Сильный удар по внешней торговле Я. нанесла диктуемая правящими кругами США политика отказа от торговли с КНР и др. социалистич. странами. В 1934—36 Я. покупала в Китае 68,4% импортируемого кам. угля, 51,7% чугуна, 26% жел. руды. В 1958 77,7% ввезённого Я. кокс, угля и 60,4% жел. лома приходилось на США. Я. переплачивает огромные суммы на фрахт судов при перевозке этих товаров.

В 50—60-е гг. япон. монополии развернули бурную экон. экспансию в страны Юго-Вост. Азии.

Доля гл. стран в импорте Я. в 1962,в%: США — 32,1, Канада — 4,5, Филиппины—~3,3, Малайя — 3,3, Индонезия—1,7, Индия —1,7, Кувейт —4,6, Саудовская Аравия — 2,9, ЮАР — 2,0, ФРГ — 3,8, Англия — 2,6, Австралия—7,7.

Важным событием явилось подписание в Москве 19 октября 1956 совместной японо-советской декларации о прекращении состояния войны, о восстановлении мира и добрососедских отношений между Я. и СССР. Между Я. и Советским Союзом 6 дек. 1957 было заключено общее соглашение о развитии товарооборота. В нач. 1966 было заключено новое соглашение о товарообороте на 1968—70. В 1964 товарооборот СССР с Я. равнялся 322 млн. руб. (148 млн. руб.—экспорт, 174 млн. руб.— импорт).

В план поставок Советского Союза в Я. входят: руды (жел., хромовая, марг.), чугун, уголь (кам. и антрацит), нефть (сырая, дизельное топливо, мазут), нек-рые виды нерудного сырья (асбест, тальк, плавиковый шпат, калийные соли), продукты моря, лес и лесоматериалы, животное сырьё. Номенклатура япон. экспорта в СССР весьма разнообразна; она включает комплектное оборудование, различные машины и механизмы, ж.-д. подвижной состав, суда различных типов, прокатные изделия (кабель, проволока, трубы), химикаты, медикаменты, товары широкого потребления, в т. ч. изделия из искусств, волокна.

Я. установила торг, отношения с др. социалистич. странами — Польшей, Чехословакией, Венгрией, Болгарией, Румынией, Кубой, КНР. Ден. единица— иена.

Внутренние различия. В давние времена в Я. существовали различия по гл. о-вам: Хонсю, Кюсю, Сикоку, Хоккайдо. Островное деление сохранило своё значение и после установления новой адм. системы, введённой в 1871, когда созданы были префектуры, заменившие старинное деление на феодальные провинции. В Я. географич. и статистич. материал и ныне группируется применительно к гл. о-вам страны и префектурам, Однако островное районирование уже не отражает совр. уровня развития производит, сил страны.. В результате экон. развития новых индустриальных центров усилились их связи с близко расположенными к ним местами, в т. ч. и соседними о-вами. В силу этого узкая экон. специализация о-вов и в известной степени их изолированное в прошлом развитие стали изменяться. Усилению экон. связи между о-вами Я. весьма содействовали организация паромного сообщения и сооружение подводных тоннелей.

В Я. можно выделить три основных экон. р-на: индустри-ально-агр. обл. среднего Хонсю, Юго-Запад и Северо-Восток.

Индустриально-аграрная область среднего Хонсю объединяет четыре р-на: а) Канто, б) Токайдо, в) Тосан и г) Хокурику.

а) Ядром р-на Канто является юго-запад, индустриальная часть Кейхин (Токио—Йокохама), где сосредоточено св. 10 млн. чел.; р-н даёт ок. V8 стоимости пром. продукции страны. Наибольшее значение имеют различные отрасли маш-ния, произ-во электроэнергии, хим. и полиграфич. пром-сть. Лёгкая и пищ. пром-сть, утратившая ведущее место в экономике р-на, продолжает сохранять довольно важное значение. В р-не много пр-тий пищевкус. пром-сти, мелких и средних з-дов, изготовляющих самые разнообразные предметы домашнего обихода, текст, ф-ки, особенно хл.-бум. и шелкоткацкие. Сев.-вост. часть Канто — крупный с.-х. р-н, равнина Кан-то, орошаемая разветвлённой системой р. Тоне и большими лагунами. В р-не распространены посевы риса, ячменя,пшеницы, проса, гречихи, бобовых растений, овощей, а в нек-рых местах арахиса, табака и тутовицы. В горных р-нах и пригородах развито жив-во и шелководство, а в прибрежных местах — рыболовство. Близ крупных городов широко развиты пригородные х-ва фермерского типа, занимающиеся разведением цветов, овощей, фруктов, мясо-молочного скота и птицы. Несмотря на значит, развитие в Канто с. х-ва, собственная с.-х. продукция не удовлетворяет потребностей густонаселённого р-на; сюда завозят из др. р-нов и из-за границы различные виды продовольствия.

б) Район Токайдо включает тихоокеанское побережье ср.Хонсю,между заливами Суруга и Исеноуми;зап.часть р-на занимает равнина Ноби (Мино-Овари), орошаемая маленькими реками и системой р. Кисо. На равнине развито крупное произ-во риса (поливного и суходольного), ячменя, пшеницы, овощей, зелёного удобрения,тутовицы и др. Вост. часть р-на (преф. Сидзуока) — это осн. в Я. центр произ-ва чая, цитрусовых и др. фруктов. Гл. центр Токайдо—г. Нагоя с его 10 спутниками, где значительно развиты текст, пром-сть (особенно шерст. ф-ки), дающая ок. Vs всей стоимости пром. продукции р-на, и старинная отрасль произ-ва района — керамическая. Из отраслей маш-ния в Токайдо наиб, значение имеет произ-во ж.-д. оборудования, электротехнич., швейных машин, точных приборов. После 1950 стали восстанавливаться автомобильные и авиационные пр-тия. Из др. центров Токайдо выделяются старинные города Тоёхаеи, Хамамацу, Сидзуока и его порт Симидзу (вывоз чая и фруктов); близ этого порта, в Камбара, находятся два больших з-да — глинозёмный и алюминиевый. Новым важным экон. центром стал старинный порт Йоккаити (преф. Миэ), в к-ром сосредоточены крупные нефтеперег. з-ды.

в) В р-не Тосан расположена сложная система гор центр, части Хонсю; горы долгое время являлись естеств. барьером между побережьем Тихого ок. и Японским м. В горах Хонсю, покрытых лесами, заготавливается древесина. В р-не развиты жив-во и шелководство, подсобные промыслы. Горы Хонсю богаты мин. сырьём и особенно источниками водной энергии; р-н Тосан стал важным энергетич. центром, снабжающим энергией пр-тия как данного, так и соседних индустриальных р-нов. Гл. центры р-на: Нагано, Кофу, Гифу и расположенный вблизи него г. Кагамигахара с автомобильными и авиац. пр-тиями.

г) Зап. побережье средней части Хонсю занимает р-н Хокурику, известный развитым поливным земледелием; равнина Этиго, орошаемая р. Синано (преф. Ниигата), известна как рисовая житница страны. Многочисл. горные реки р-на сосредоточивают '/3 всех потенциальных гидроресурсов Я. В р-не сооружено много ГЭС, к 1960 их общая установленная мощность превысила 2 млн. кет. У этих станций возникли энергоёмкие пр-тия по произ-ву ферросплавов, спец. сталей, магния, алюминия, различных хим. продуктов. В послевоенные годы в преф. Ниигата вошли в эксплуатацию новые нефтяные промыслы (Гиамугаяма, Катамати, Мицуке), увеличилась добыча нефти, вырос выход природного газа (св. 600 млн. ж3 в 1962). В р-не Хокурику строятся нефтепроводы. Наиболее значит, города р-на: Ниигата — важный порт на зап. побережье Хонсю с развитым маш-нием и хи-мич. пром-стью, и Тояма, где значит, развитие получила энергетика, произ-во алюминия и ряда химич. продуктов. Вблизи Ниигата Расположены Каснвадзаки, Нагаока, Сандзё с крупными нефтеперераб. и хим. з-дами.

Юго-Запад Я. — колыбель японской цивилизации. Эта область включает: важный индустриальный центр Хан-син — Осака, Кобе и Киото с расположенными вблизи них городами-спутниками; нек-рые из них, напр. Сакаи, Амагасаки, Фусе, Нисиномия, сами превратились в крупные индустриальные центры; р-н Тюгоку (р-н Санъё), омываемый водами Внутреннего Японского м., с пром. центрами: Химедзи — Сикама (новый металлургич. комбинат Хиро-бата), Курасики и Исихара (хим. з-ды Куре), судостроение (Токуяма), топливная база с нефтеперегонными заводами (Убе и Онода), хим. з-ды и угольные разработки; сев. Сикоку с з-дами цветной металлургии и хим. произ-в в Бесси и Ни-ихама;сев.Кюсю—угольно-металлургич.центр Китакюсю,Фу-куока и Нагасаки (в последнем большие судостроит. верфи). На Ю Сикоку с 1959 возник новый порт Муроцу—удобное укрытие для судов в штормовую погоду, и база рыболовства.

Природные условия во многих местах благоприятствуют развитию земледелия. На равнине Кинки создана система орошения; под поливными полями занято до 80% обрабат. площади. Здесь выращиваются лучшие в стране сорта риса (после его уборки засеваются вторично др. зерновые культуры и кормовые травы), лучшие сорта чая, наиболее ценные фрукты, особенно цитрусовые, высокоурожайные тутовые деревья. Это р-н разведения кр. рог. скота, свиней и птицы. На о-вах Кюсю и Сикоку собирается по 2 урожая в год.

Северо-Восток включает 2 важных с.-х. р-на с довольно быстро развивающейся пром-стью —Тохоку на С Хонсю и Хоккайдо. В 1947 пр-во Я. приняло закон об ускоренном развитии сев. р-нов страны, особенно в Тохоку и на Хоккайдо. Тохоку богат естеств. ресурсами (земельные угодья, лес, источники гидроэнергии, полезные ископаемые), но экономически слабо развит. Это прежде всего агр. р-н, известный посевами риса, просяных культур, ячменя, пшеницы; развиты также огородничество, садоводство (особенно разведение яблок). Среди подсобных промыслов наиб, значение имеет шелководство. В Тохоку почти 70% всех земледельч. х-в составляют бедняцкие х-ва, имеющие участки земли менее 1 га. Леса занимают почти */3 всей терр. р-на (ок. V» всех япон. лесов). Заготовляемая древесина сплавляется к портам Тохоку, а оттуда морским путём на гл. лесные рынки страны: Токио, Нагоя, Осака. Из источников водной энергии выделяютсяоз. Инавасиро (преф. Фукусима), у к-рого построены крупные ГЭС, питающие электроэнергией Токийский р-н, и р. Тадами (приток Агано), где в 1949—55 сооружены 4 электростанции общей мощностью 172 тыс. кет. В р-н Тохоку входит значит, часть уг. басе. Дзёбан (юж. часть его включается в р-н Канто в преф. Ибараки). Залежи угля тянутся на протяжении почти 80 км вдоль побережья Хонсю узкой полосой между горами Абукума и берегом Тихого ок. Важное значение имеют добыча жел. руды (Кама-иси) и переработка железистых песков (Кудзи), комплексное использование медных колчеданов на з-дах Косака и др. (кроме меди, получают золото, серебро и нек-рые др. металлы). В Хосокура — разработка полиметаллич. руд. Из нерудных ископаемых добываются серные колчеданы и сера (Мацуо).В Тохоку—крупное металлургич. произ-во:выплавка чугуна и стали (Камаиси и Хатинохе), меди (з-ды Озарузава, Косака, Хасэй), алюмин. и хим. з-ды (Корияма и Китаката). Новый центр обраб. пром-сти Сенин сложился в преф. Ми-яги из гг. Сендай, Сиогама Тададзё и Ситигахама. На базе выстроенных электростанций развились произ-ва по выплавке стального литья и спец. сталей, по изготовлению с.-х. машин, хим. продуктов и электротехнич. изделий.

Среди больших городов р-на выделяются города с нас. св. 100 т. ч. — Сендай, Мориока, Аомори, Хатинохе.

Хоккайдо — крупный с.-х. р-н с развитым земледелием, жив-вом, лесным х-вом, рыболовством. Хоз. ядром является равнина р. Исикари. По посевам и сборам риса эта равнина уступает только преф. Ниигата; распространены также и посевы пшеницы, ячменя, бобовых растений, овощей (по сборам картофеля Хоккайдо занимает 1-е место в Я.), тех-нич. культур (свёкла, лён, конопля, мята). Залежи угля, нефти, газа, торфа, жел. руд и железистых песков, содержащих титан и ванадий, марганц. руд, хромита, асбеста, графита, барита и др. На базе местных источников водной энергии (запасы 1,3 млн. кет") сооружено ок. 65 преим. небольших ГЭС общей мощностью в 300 тыс. кет.

Гл. города о-ва: Саппоро и расположенный вблизи него порт Отару; Асахигава с рядом пр-тий лёгкой индустрии, рыбопром. порт. Хакодате. Нек-рые города Хоккайдо представляют собой шахтёрские города (как, напр., Юбари и Би-бай, имеющие почти по 100 т. ж. каждый). Томакомай— целлюлозно-бум. центр. Муроран с предместьем Ваниси — металлургич. база. о-ва. Прибрежные города (Вакканай, Немуро, Кусиро) связаны с рыболовством и мор. промыслом. Географическая наука в Я. имеет очень давние истоки. С древней историей Я. в большой степени связана современная япон. топонимика. Ещё в 7 в., когда в Японии сложилось адм.-терр. деление на области, появились примитивные карты, составленные странствующими буддийскими монахами, и описания провинций (фудоки).

Городские поселения, сторожевые посты, портовые города и столицы (сначала город Нара, а позднее Хэйап-Киото) стали возникать в 7—8 вв. «Золотым веком» в развитии городов был 16 в., когда возникло 184 города, большинство из н-рых сохранилось и до наст, времени. К тому времени относится появление таких городов, как Токио (называвшийся до 1868 Эдо), Осака и Нагоя. Описание городских поселений, замковых городов феодалов, ярмарочных центров, почтовых станций, а также и дорожных путей получило широкое распространение в феодальной Я. и весьма содействовало развитию географич. знаний. Практич. нужды централизованного гос-ва, сложившегося в Я. в конце 16 в., требовали изучения территории страны, учёта земель, численности населения. В конце 18 в. появились первая «Обзорная карта Японии» и «Карта мира». Особую известность приобрёл Ино Тадатака, который считается «отцом национальной картографии». После 1854, когда завершился период длительной изоляции Я:., значит, вклад в дело распространения геогра фич. знаний внёс Фукудзава Юкити, его книга «Всё о странах мира» была первым географич. сочинением популярного характера, написанным на основе личных впечатлений. География в Я., как и во многих др. страна:ч, первоначально развивалась не как самостоятельная наука, а как ветвь set. знаний. В Я. география была тесно связана с геологией. В 1878 в Токио был организован Геологии, ин-т, к-рый, так же как императорский Токийский ун-т, ;тал очагом географич. образования. В числе япон. учёных, активно занимавшихся тогда географией, были

Кото Бундзиро, Харада Тоёкити, Ябэ Хисаката, Танака Кэйдзи, Огава Такудзи. Другими науками, из которых выросла японская география, были геофизика и океанография. Видными исследователями, обогатившими японскую географию, были профессора С. Сэкия, Ф. Омори и Имамура Лкицунэ, сделавшие важные открытия в области изучения землетрясении, затем геофизик Танакадатэ Аика-цу, климатолог Окада Такэмацу, гидролог Танака Ака-моро.

Основоположником совр. япон. географии считается Ямадзаки Наомаса, основатель кафедры географии при императорском Токийском ун-те. В Я. в конце 19 и в нач. 20 г.в. географич. наука шла гл. обр. по пути изучения земель, в основном объектов экспансии япон. империализма. Ямадзаки Наомаса же считал главной целью географии — изучение родины; в 1904—15 он со своими учениками подготовил и издал капитальный труд «Районная география Японии» в 10 томах. Один из учеников Ямадзаки — Цудзимура Та-ро, крупнейший географ совр. Японии, стремился учение о ландшафтах положить в основу географич. районирования, а изучение закономерностей в природе связывал с запросами хоз. жизни страны. Ямадзаки Наомаса и Цудзимура Таро были представителями физич. географии, однако много внимания уделяли изучению экономико-географич. вопросов, считая необходимым сближение этих двух отраслей географич. науки.

Ценные ростки япон. прогрессивной мысли, появившиеся в 1915—30, в поздний период оказались подавленными идеями геополитики, принявшей в Я. особенно уродливые формы. После поражения япон. милитаризма во 2-й мировой войне и капитуляции Японии в 1945, япон. географы, призванные принять участие в восстановлении х-ва послевоенной Я., вновь обратились к традициям передовой географии 30-х годов. Географы были привлечены к работе гос. и частными учреждениями, научными и уч. заведениями.

Высшим органом, где обсуждаются и разрабатываются географич. вопросы, является Совет по науке, в частности отдел «естественных знаний» (Сидзэн кагукубу) и его специальные комитеты и комиссии — по вопросам нац. ресурсов, организации территории, регионального планирования, по вопросам борьбы со стихийными бедствиями и др. Имеются комитеты по геодезии, по геофизике и нац. комитет по географич. наукам.

Активную роль в развитии географич. знаний играют ун-ты, особенно в Токио, Киото, Осака, в Сендае и др. городах (в большинстве ун-тов и в колледжах имеются либо естественно-географич. фак-ты, либо специально географические), а также н.-и. ин-ты. К числу последних относятся: Ин-т изучения природных ресурсов, Ин-т при Центр, метеоро-логич. обсерватории, Ин-т сейсмологии, Нац. ин-т агроно-мич. знании, Ин-т по проблемам населения и др. Особо следует отметить Ин-т географич. съёмок с отделами: геодезии, топографии, географии и спец. исследований (в работе этого ин-та и в создании географич. атласов принимают участие профессора Танака Китиро и Ватанабэ Акира). В Я. имеется ряд географич. обществ; издаются геогр. журналы (см. спеп. разделы в соответствующих статьях в 5-м томе).

Географич. науку в Я. принято делить на отрасли: 1) география природы, куда входит также изучение ест. ресурсов; 2) география культуры, в т. ч. историч. география; 3) экономим, география (или, как её нередко называют за рубежом, «география человека»).

Широкую известность в Я. и за рубежом получили труды ряда япон. географов. В их числе геоморфолог Тада Фумио, геофизики Хисаси Сато (вулканолог), Аракава Хидэтоси (метеоролог), Накая Укитаро (климатолог), Намэкава Та-дао и Такахаси Коитиро (специалисты по тайфунам), океанолог Хиротаро Идзэки, гидролог Такути Дзёдсё, экономико-географы Аки Коити — один из старейших исследователей нац. естеств. ресурсов, Ватанаоэ Акира, Бирукава Сохэй, Камодзава Ивао и мн. др. Работами по историч. географии известен проф. Фудзиока Кэндзюро, автор капитального исследования «География и древняя культура Японии». В среде япон. географов выявляются прогрессивные деятели, активно борющиеся против вульгарной географии и отвергающие идеи примирения интересов труда и капитала. Они изучают закономерности, протекающие в географич. среде, объективно исследуют взаимозависимость природных явлений и деятельности человека, большое внимание уделяют возможности комплексного использования ест. ресурсов, выявлению путей борьбы со стихийными силами природы и вопросам её преобразования. В послевоенные годы япон. географич. наука значительно повысила уровень исследований и добилась новых науч. результатов. В Я. значит, распространение получают труды классиков марксизма-ленинизма, труд В. И. Ленина «Развитие капитализма в России» неоднократно переводился на япон. язык. На япон. язык переведены работы многих сов. географов.

Лит.: Аккерман Э. А., Природные ресурсы Японии и перспективы японской экономики, пер. с англ., М., 1955; Арманд Д. Л., Остров Хоккайдо, М.—Л., 1947; В и т -в и ц к и и Г. Н., Климат Японии, М., 1954; Глушаков П. И., Япония. Краткое экон.-геогр. описание, М., 1945; Трэд А., Земля и крестьянин в Японии, пер. с англ., М., 1954; ДинкевичА. И., Экономика послевоенной Японии (1945 — 1955 гг.), М., 1958; Зарубежная Азия. Физ. геогр., М., 1956, с. 426—85; К ю н е р Н. В., География Японии,

М., 1927; Лукьянова М. И., Японские монополии во время второй мировой войны, М., 1953;Магидович И. П., Японские острова, М., 1948; М е к и н г Л., Порты Японии в их связи с природой и экономикой страны, пер. с нем., М.—Л., 1941; Певзнер Я. А., Экономика Японии после второй мировой войны, М., 1955; его же, Государственно-монополистический капитализм в Японии после второй мировой войны, М.,1961;ПоповВ.А., Земельная реформа и аграрные отношения в Японии после второй мировой войны, М., 1959; П о п о в К. М.. Экономика Японии, М., 1936; его же, Минеральные ресурсы Японии, М., 1949; его ж е, Япония. Очерки развития национальной культуры и географической мысли, М., 1964; Треварта Г. Т., Япония, пер. с англ., М., 1949; География Японии, т. 1—8, Токио, 1961—62 (на япон. яз.); X л ы н о в В. Н., Положение рабочего класса Японии, М., 1958; Экономические и политические проблемы современной Японии, М., 1963; Библиография Японии, М., 1960. К. М. Попов.

Источники:

- Краткая географическая энциклопедия, Том 5/Гл.ред. Григорьев А.А. М.:Советсвкая энциклопедия - 1966, 544 с. с илл. и картами, 5 л. карт иилл., 1 л. карта-вкладка

|

ПОИСК:

|

© GEOMAN.RU, 2001-2021

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'