ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ В АРКТИКЕ И АНТАРКТИКЕ В 20 ВЕКЕ

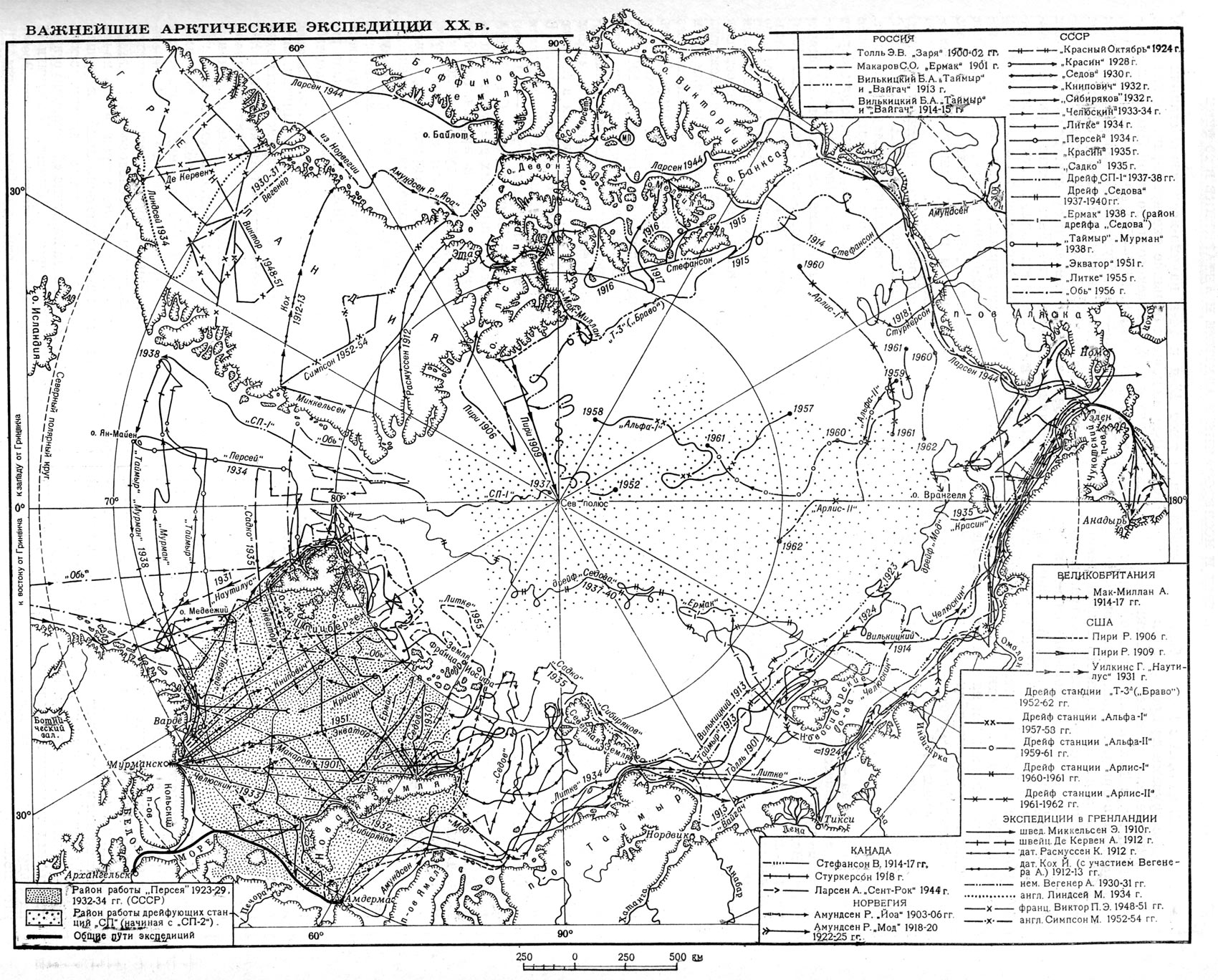

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ В АРКТИКЕ И АНТАРКТИКЕ В 20 ВЕКЕ. Арктика. 20 в. характеризуется невиданным размахом исследований в Арктике, в результате к-рых разрешается ряд практич. и научных задач. В 1900—02 в р-не Новосиб. о-вов работала рус. гидрографич. экспед. под нач. Э. В. Толля на шхуне «Заря». В 1903—06 норвежец Р. Амундсен первым осуществил плавание Сев.-зап. морским проходом на небольшой яхте «Йоа» с тремя зимовками, б апр. 1909 американец Р. Пири достиг Сев. полюса. На Сев. мор. пути с 1910 по 1915 проводила гидрографич. работы рус. экспед. на ледокольных судах «Таймыр» и «Вайгач» под нач. Б. А.. Вилькицкого. В 1913 она открыла Северную Землю, а в 1914—15 с одной зимовкой прошла Сев. мор. путём из Владивостока в Архангельск. В 1914—17 огромные арктич. пространства Канадского Севера исследовал канадец В. Стефансон.

В 1918—20 норв. полярная экспедиция на судне «Мод», руководимая Р. Амундсеном, с тремя зимовками совершила третий по счёту сквозной рейс по Сев. мор. пути от Норвегии к Берингову проливу. В 1922— 1925 эта экспедиция под рук. Х.СвердрупавЧукотском м. (71°1б' с. ш. и 175°06' э. д.) вмёрзла во льды и совершила дрейф на запад. В районе к С от Новосибирских о-вов она освободилась от дрейфа, обогнула острова с 3 и вдоль сев. берегов Азии вышла в Тихий ок. За 7 лет плавания и дрейфа экспедицией был собран обширный материал, осветивший многие вопросы океанологии и природы полярных областей.

Новую эпоху в изучении и освоении Арктики открыла Вел. Окт. социалистич. революция. Впервые сов. арктич. исследования стали гос. делом и начали вестись планомерно, с каждым годом всё с большим размахом. Уже в 1920 были возобновлены прерванные войной Карские морские экспедиции к устьям Оби и Енисея, к-рые установили связь с Зап. Сибирью и положили начало регулярному плаванию по зап. участку Сев. мор. пути. Развернувшиеся работы по восстановлению нар. х-ва на СВ, в т. ч. в Якутии, вызвали необходимость снаряжения Колымских (с 1923) и Ленских (с 1927) экспедиций, осваивавших Сев. мор. путь с В. Все эти экспедиции затронули многие области х-ва, в частности транспорт и связь, по-новому поставили ряд неотложных вопросов освоения Советского Севера.

Одновременно с организацией первых Карских экспедиций было положено начало систематич. исследованиям морей Сев. Ледовитого океана. В 1920 по указанию В. И. Ленина была образована научно-промысловая экспедиция (впоследствии — Ин-т по изучению Севера, ныне Арктич. и Антарктич. н.-и. ин-т), а в 1921 по декрету, подписанному В. И. Лениным,— Плавучий морской ин-т (Плавморшш). Новые, специальные полярные институты провели важные экспедиции в Баренцевом и Карском морях, на их побережьях и о-вах. Плавморнин изучал гл. обр. Баренцево и отчасти Карское моря. В 1921 он провёл первую экспедицию на ледокольном пароходе «Малыгин». С 1923 экспедиционная деятельность этого института стала проводиться на судне «Персей». Научно-исслед. работы Плавморнина заложили основы сов. океанографии. провели важные исследования на Новой Земле, Таймыре и на С Якутии.

В 1928 в связи с гибелью дирижабля «Италия» Сов. пр-во снарядило спасательные высокоширотные экспедиции на ледоколе «Красин», л/п (лед. пароход) «Седов», л/п «Малыгин» с участием самолётов. Это была серьёзная проверка сил сов. полярников. «Красин» обогнул Шпицберген с 3 и С, повернул на В и подошёл к Земле Франца-Иосифа, откуда отправился в обратный путь. Во время поисков «Малыгин» осуществил ценные исследовательские работы в Баренцевом м., а «Седов» обследовал зап. и юж. части Земли Франца-Иосифа. Полёты М. С. Бабушкина и В. Г. Чухновского в высоких широтах, их взлёты и посадки на дрейфующие льдины убедительно показали блестящее будущее полярной авиации.

Первые сов. исследования в сев. морях заложили прочное основание для развития всего последующего их изучения. Они подготовили необходимые условия для развития арктич. мореплавания.

Широкие экономич. мероприятия и научные исследования, начавшиеся на Крайнем Севере после 1917, заметно усилились со времени выполнения нар.-хоз. плана 1-й пятилетки. В 1930 экспедиция на л/п «Седов» под рук. О. Ю. Шмидта изучила неизвестную сев. часть Карского м. и открыла о-ва Визе, Исаченко, Воронина, Длинный, Домашний и Шмидта. Четвёрка полярников во главе с Г. А. Ушаковым и Н.Н. Урван-цевым в 1930—32 исследовала и нанесла на карту весь арх. Северной Земли. В 1932—33 Советский Союз принял участие в крупнейшем междунар. научном мероприятии — в проведении 2-го Междунар. полярного года (МПГ). В исследованиях Арктики по МПГ СССР занимал ведущее место; морские экспедиции охватили одновременными исследованиями все моря Советской Арктики. Особенно значит, исследования в Баренцевом м. в 1932 выполнили экспедиции под нач. Н.Н. Зубова на судне «Книпович», обогнувшего с С Землю Франца-Иосифа, А. М. Лаврова на «Таймыре», открывшего Центр. Карскую возвышенность. В этом же году экспедиция на л/п «Русанов» впервые прошла из Карского м. в море Лаптевых через пролив Шокальского.

В отличие от других стран, в СССР работы по программе 2-го МПГ проводились не как временные, эпизодические; они стали подготовит, этапом для всё более нарастающего глубокого изучения и освоения Арктики в последующие годы. Особенно быстро освоение и исследование Арктики началось с 1932, когда экспедиция под рук. О. Ю. Шмидта на л/п «Сибиряков» впервые прошла за одну навигацию Сев. мор. путём от Архангельска до Берингова прол. Вслед за этим было создано Главное управление Севморпути, на к-рое возлагались задачи: «Проложить окончательно Сев. морской путь от Белого моря до Берингова пролива, оборудовать этот путь, держать его в исправном состоянии и обеспечить безопасность плавания по этому пути» (пост. СНК СССР от 17 дек. 1932). Развитие сов. пром-сти обеспечивало широкое применение научно-технич. средств в исследовании Арктики—ледокольных судов, авиации, радио, автоматич. метео-рологич. станций и др.

В 1933 было проведено первое после «Сибирякова» опытное плавание по Сев. мор. пути неледокольного парохода «Челюскин». Последний достиг уже Берингова прол., но, скованный льдами, стал дрейфовать вместе с ними на С. 13 февр.1934 после сильного сжатия льдов в Чукотском м. состав экспедиции вынужден был покинуть судно, к-рое было раздавлено льдами. Однако гибель «Челюскина» не снизила темпов изучения и освоения Арктики. Сквозное плавание в обратном направлении в 1934 совершил ледорез «Литке» по Сев. мор. пути с В на 3. А с 1935 не было года, чтобы сов. пароходы с грузами не проходили в устья сибирских рек, а многие из них совершали сквозные рейсы из Атлантич. ок. в Тихий или обратно. Таким образом, плаваниями в арктич. водах была доказана практич. возможность и целесообразность использования Сев. мор. пути как транспортной магистрали.

В 1935 первая сов. высокоширотная экспедиция на судне «Садко» под нач. Г. А. Ушакова, после обширных работ в Норвежском и Гренландском морях, обогнула с 3 Шпицберген, подробно исследовала сев. р-н Карского м. и открыла здесь мелководье Садко с расположенным на нём островом Ушакова; в этом же году лед. корабль «Красин» вёл океаногра-фич. исследования в Чукотском м. Большим достижением был отмечен 1936, когда по всему Сев. мор. пути прошло 14 судов, а сов. лётчики В. П. Чкалов, А. В. Беляков и Г. Ф. Байдуков совершили беспосадочный перелёт по маршруту Москва — о-в Виктория (самый зап. о-в Сов. Арктики) — Сев. Земля — Якутия — Камчатка — о-в Удд.

Для дальнейшего освоения Сев. мор. пути было необходимо приступить к изучению центр, части Арктики. Встал вопрос об организации дрейфующей науч. станции в Центр. Арктике. До 1937 Сев. полюс посещался 4 раза, и лишь однажды человек находился на нём в продолжение не более 30 часов (Р. Пири).

В мае 1937 воздушная экспедиция, руководимая О. Ю. Шмидтом, высадила на льды в р-не Сев. полюса первую в мире дрейфующую станцию «Северный Полюс-1» («СП-1»). Группа науч. сотрудников (Э. Т. Кренкель, П. П. Ширшов, Е. К. Фёдоров) во главе с И. Д.. Папаниным провела на льду 9 месяцев и собрала исключительно ценные материалы о природе центр, части Сев. Ледовитого океана. В этом же году В. П. Чкалов, Г. Ф. Байдуков и A. В. Беляков совершили первый трансарктич. перелёт по маршруту Москва—Сев. полюс — США.

Когда станция «СП-1» еще продолжала свою работу, вокт. 1937 в море Лаптевых начал вынужденный дрейф зазимовавший там л/п «Седов» под команд, капитана К. С. Бадигина. За 812 дней дрейфа он пересек совершенно неисследованную ранее обширную часть арктич. бассейна. Участники дрейфа во главе с гидрологом B. X. Буйницким провели обширный цикл наблюдений, собрав богатейший научный материал.

В то время как зап. часть Сев. Ледовитого океана уже была более или менее изучена, огромное пространство океана к В и С от Новосибирского арх. оставалось неисследованным. В 1941 Арктическим ин-том была организована воздушная экспедиция в р-н полюса относительной недоступности на самолёте «СССР-Н-169», пилотируемом И. И. Черевичным, с науч. работниками на борту. Экспедиция применила новый метод изучения Центр. Арктики с помощью самолёта, садящегося на лёд в заранее намеченных пунктах; исследователи в продолжение нескольких дней осуществляли комплекс научных наблюдений. С 1948 стали регулярно проводиться высокоширотные воздушные экспедиции с посадками на лёд во многих точках. В результате этих работ уже в 1948 был открыт подводный хребет Ломоносова. В дальнейшем сов. экспедиции охватили исследованиями всю Центр. Арктику, раскрыв основные черты её природы. При большой ценности этого метода исследования он имеет, однако, и свой недостаток, заключающийся в том, что не позволяет изучить полный годовой ход природных явлений — циркуляции атмосферы, режима льдов и т. д. Поэтому, наряду с исследованиями подвижных воздушных отрядов, с 1950 на льду организуются дрейфующие станции «Северный полюс», к-рые ведут в Центр. Арктике круглогодичные наблюдения. Ныне в Арктич. бассейне работают 13-я и 14-я научно-исследоват. станции «СП». Продолжаются большие океанографич. работы в сев. морях от Гренландского м. до моря Лаптевых на судах «Литке» (1948, 1955—57), «Обь», «Лена», «Торос», «Шторм» (1955—59), «Чукотка», «Прибой» (1960—61); в 1961 совершена высокоширотная экспедиция на атомном ледоколе «Ленин». В 1962 осуществлено подлёдное плавание к Сев. полюсу сов. подводной лодки «Ленинский комсомол». Экспедиции Арктич. и Ан-тарктич. н.-и. ин-та ежегодно в летний период проводят океанографич. исследования в морях Арктики.

В 1957—59 многие страны, в т. ч. и СССР, развернули широкие исследования в Арктике по программе Междупар. геофизич. года. Основные усилия в это время были направлены на изучение геофизич. явлений и метеорологич. режима.

После 2-й мировой войны в исследовании Арктики, кроме СССР, активно участвуют США и Канада. С 1946 ими ведутся океанографич. исследования вост. части Чукотского м. и моря Бофорта. Совершён ряд плаваний в арктич. водах, омывающих берега Гренландии, о-вов Ян-Майен, Элсмир. Наиболее интересные из них — плавания ледоколов «Уайтвуд» и «Норт Уинд» у берегов сев.-зап. Гренландии (1946) и ледоколов «Ист Уинд» и «Эдисто» в водах Канадского Арктического архипелага (1948). В 1940—42 канадец Г. Ларсен на шхуне «Сент-Рок» с зимовкой прошёл Северо-западным проходом среди островов Канадского Арктич. архипелага; в 1944 он повторил экспедицию и впервые совершил плавание этим путём в одну навигацию. В 1954 подобное плавание без зимовки совершил канадский л/п «Лабрадор». Теперь ежегодно проводятся рейсы Сев.-зап. проходом и перевозится большое количество грузов. В 1949—55 вся терр. Канадского Севера подверглась аэрофотосъёмке, в результате чего составлены подробные карты, уточнившие географич. представления о многих р-нах. Океанографич. и др. исследования в Арктике проводят корабли Канадской береговой охраны. В Гренландии работали экспедиции: в 1947—50 датская под нач. Кнута; в 1948—51 французская — Виктора; в 1952—54 английская — Симпсона и др. С 1951 США организовали ряд высокоширотных воздушных экспедиций и дрейфующих станций в арктич. бассейне. К числу наиболее интересных результатов, полученных амер. станцией на «ледяном острове» «Т-3» (1952—54), следует отнести открытие подводного хребта Марвина, простирающегося параллельно хр. Ломоносова. В 1958 амер. подводная лодка «Наутилус» совершила подлёдное трансарктич. плавание из Берингова прол. через Сев. полюс в Гренландское м.

Работы исследователей США и Канады дали ряд ценных научных результатов, однако по масштабу сильно уступающих сов. работам, я. Ф. Антошпо.

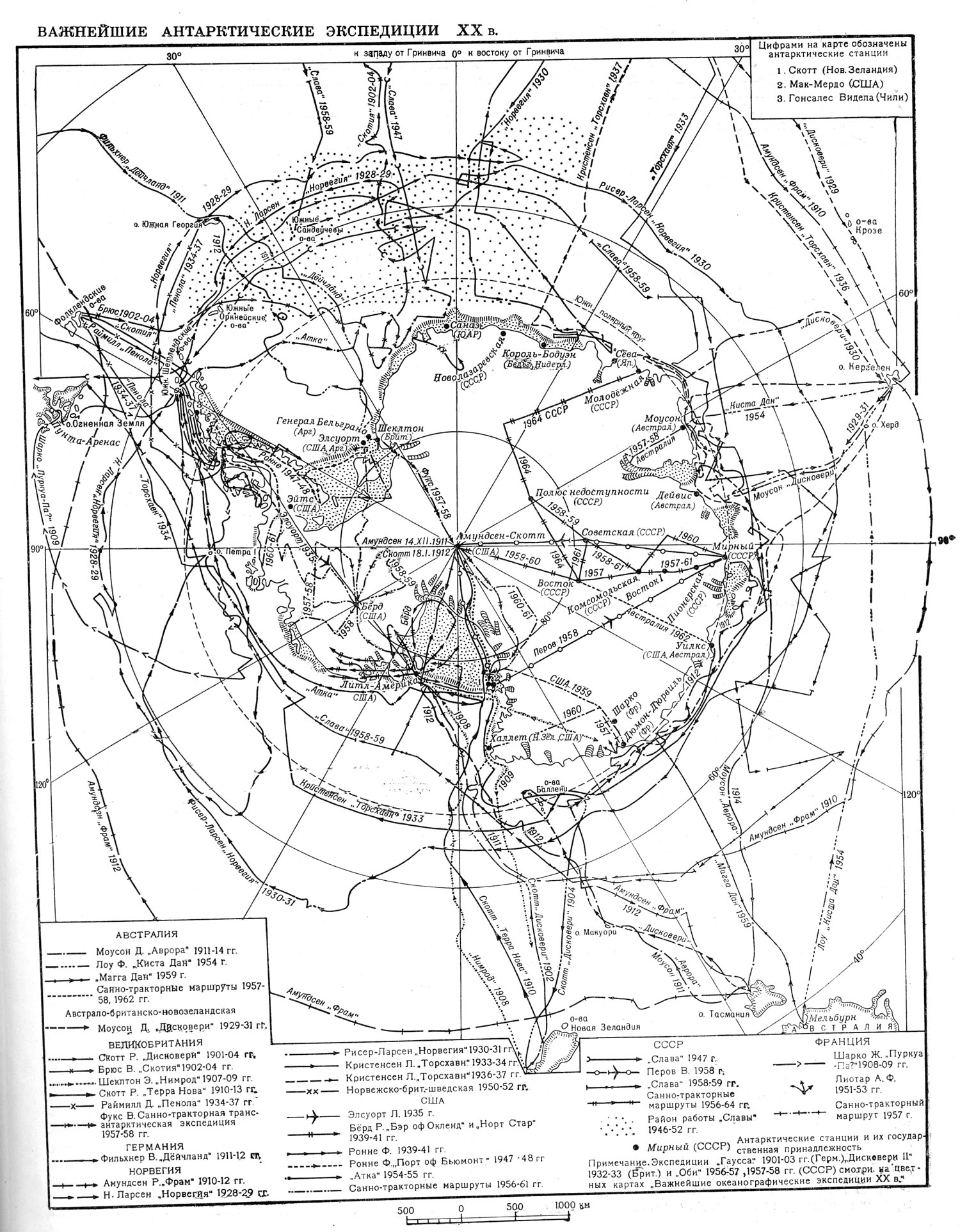

Антарктика.В связи с оживлением антарктич. китобойного промысла в конце 19 в. появляется широкий научный интерес к исследованиям Антарктики. В 1895 и 1899 на 6-м и 7-м Междунар. географич. конгрессах многими крупными учёными было отмечено, что изучение антарктич. р-нов является важнейшей географич. задачей. Конгресс призвал объединить усилия учёных разных стран в исследованиях Антарктики. Ряд западноевроп. стран в первые же годы 20 в. снаряжает новые экспедиции в Антарктику. Наряду с широким комплексом научных исследований эти экспедиции преследовали также цели представить пр-вам своих стран как можно больше оснований для будущих территориальных претензий на антарктич. земли. В 1901—04 в море Росса на судне «Дисковери» отправилась англ, экспедиция Р. Скотта. Участники её установили островное положение вулканов Эребус и Террор (о. Росса), открыли Землю Эдуарда VII и проникли в глубь Антарктиды до 82°17' ю. ш. Нем. экспедиция Э. Дригапьского на судне «Гаусс» в 1902—03 в р-не Западного шельфового ледника открыла Землю Вильгельма II и на ней потухший вулкан Гауссберг. Ею были собраны ценные метео-рологич. и океанографич. материалы. В 1902—03 шведская экспедиция О. Норденшельда исследовала Землю Грейама (ныне Антарктический п-ов) и море к В от неё, открыла ледник Ларсена и провела ряд научных наблюдений. Франц. экспедиция Ж. Шарко на судне «Франсе» в 1903—05 обследовала зап. берег Земли Грейама, доходила до Земли Александра I, но не высаживалась на неё, а в 1908—09 на «Пуркуа-Па?» проводила океанографич. исследования в море Беллинсгаузена. В море Уэдделла в 1902—04 проводила океанографич. исследования англ.экспедиция У.Брюса на корабле «Скотия». Она прошла до 72°25' ю. ш. и 17°27' з. д. и открыла вост. часть берега моря Уэдделла—Землю Котса. В результате работ всех этих научных экспедиций был накоплен в общем большой и ценный научный материал. Выяснилось, что в высоких антарктич. широтах имеются крупные массивы суши, но т. к. внутр. области Антарктиды были еще неизвестны, среди географов продолжались споры: находится ли вокруг Юж. полюса единый материк или по крайней мере два массива суши, разделённых морями Росса и Уэдделла. Возглавивший англ, экспедицию Э. Г. Шеклтон в 1908—09 зимовал в море Росса. В 1909 с небольшим отрядом он совершил поход к Юж. полюсу, но смог дойти только до 88°23' ю. ш.; другой отряд во главе с Т. Дейвидом и Д. Моусоном перевалил через горы Земли Виктории и достиг Юж. магнитного полюса. Впервые к Юж. полюсу добрался 14 дек. 1911 Р. Амундсен, а 18 янв. 1912 его достиг Р. Скотт, погибший со своими спутниками на обратном пути к морю Росса. В результате этих путешествий был собран материал о внутр. частях материка и установлено, что Юж. полюс расположен на массиве суши. С решением проблемы достижения полюса исследователи переключились на более детальное изучение отдельных антарктич. районов. В 1911 —12 нем. экспедиция В. Фильхнера на судне «Дёйчланд» изучала море Уэдделла, открыла ледяной барьер Фильхнера и Землю Леопольда. Австрал. экспедиция Д. Моусона на «Авроре» в 1911 — 14 исследовала район между Землями Виктории и Вильгельма II, нанесла на карту Земли Короля Георга V и Королевы Мэри и выполнила ценную работу по океанографии. В 1928—31 начался новый этап исследования Антарктики с применением самолётов. Первым в 1928—29 совершил исследовательские полёты над Землёй Грейама американец Г. Уилкинс. В это же время начал исследование Антарктики американец Р. Бёрд, основавший базу Литл-Америка в Китовой бухте моря Росса. Он совершил санный поход к уже известным горам Королевы Мод, а в ноябре 1929 — первый успешный полёт к Юж. полюсу. В конце 1929 Бёрд, совершая полёты над п-овом Эдуарда VII, к Ю от него открыл цепи гор Рокфеллера и Эдсела Форда и примыкающее к ним высокое плато — Землю Мэри Бёрд. В 1929—31 2-я экспедиция Д. Моусона на судне «Дисковери» вела в Антарктике нев. д.

Одновременно с плаванием Моусона ряд географич. открытий в Антарктиде совершили норвежские китобои. В 1928—31 исследовательское судно «Норвегия» провело обследование побережья Земли Королевы Мод, о-вов Буве, Южных Шетлендских, Петра I и др. и совершило плавание вокруг Антарктиды. Был собран большой метеорологич. и океанографич. материал. В 1925—40 океанографич. исследования в антарктич. водах проводились судами англ, комитета под назв. «Дисковери». Судно этого комитета «Дисковери II» в 1930—32 впервые выполнило океанографич. съёмку всего кольца антарктич. вод.

В 1933—36 вторая амер. экспедиция Бёрда повторила зимовку в Литл-Америка и обследовала с помощью самолётов и геологич. партий часть материка в секторе Земли Мэри Бёрд и к Ю от моря Росса. Ей удалось установить вост. границу шельфового ледника Росса, получить данные о геологии горных цепей Королевы Мод и Эдсела Форда, открыть берег вост. моря Росса до 140° з. д., выполнить океанографич. работы в море Росса. Исследованием Земли Грейама и тихоокеанского сектора Антарктиды занимался американец Л. Элсуорт. В 1935" он впервые пересек на самолёте материк от моря Уэдделла к морю Росса. В 1939—41 в Антарктиде работала третья амер. экспедиция Вёрда. Ею обследован берег Земли Мэри Бёрд, определено очертание залива Зульцбергера, описан вновь открытый Берег Хобса, проведены аэрофотосъёмка и наземные исследования части Земли Мэри Бёрд, района вдоль горной цепи Королевы Мод от глетчера Бирдмор на В.

До и особенно после 2-й мировой войны кагштали-стич. страны при организации исследований в Антарктике сочетали научные исследования с военными интересами и притязаниями на обследованные территории. В период с 1944 по 1955 Англия создала в Антарктиде 10 опорных баз (часть из них временные), Австралия (1947) — 2 станции. В 1946—47 в исследования Антарктиды включились Аргентина и Чили, создавшие здесь свои базы. В 1946—48 исследование Антарктиды проводила амер. экспедиция, организованная воен.-мор. ведомством, под рук. Бёрда, в к-рой участвовало 4 тыс. человек. Облётами и аэрофотосъёмкой была покрыта терр. площадью ок. 2,4 млн. км2, открыто плато Американ-Хайленд (70°—80° в. д.) и оазис Бангера. Морские отряды осмотрели почти всё побережье Антарктиды, за исключением индоокеанского участка между Землями Эндерби и Королевы Мод, исследованного ранее норвежцами.

В 1947—48 амер. экспедиция Ф. Ронне открыла юж. берег м. Уэдделла—Землю Эдит Ронне—и обследовала др. р-ны Антарктиды. В 1950—52 норвежско-брит.-шведская экспедиция исследовала Землю Королевы Мод, а французская с 1950 по 1959 — Землю Адели.

Особое значение имеют исследования Антарктиды, проводимые в период подготовки (1955—57) и проведения (1957—59) Междунар. геофизич. года (МГГ). Экспедициями 12 стран, в т. ч. СССР, в Антарктиде были созданы базы и станции и проделаны работы по единой научной программе с применением новейших средств исследования. Изучение Антарктиды проводилось одновременно и на материке, и на море с широким применением вездеходов-тягачей, мор. судов и авиации.

Огромный вклад внесли и сов. исследователи. В 1955—56 в Антарктиде работала первая сов. антарктич. экспедиция (САЭ; нач. М. М. Сомов), к-рая осуществляла стр-во базы и гл. геофизич. обсерватории на побережье м. Дейвиса в районе о-ва Хасуэлл, об-щегеографич. обследование р-нов предстоящих работ и стационарные наблюдения по сокращённой программе. Вторая сов. антарктич. экспедиция (нач. А. Ф. Трешников) в 1956—58 продолжила подготовительные работы, а с 1 июля 1957 приступила к непосредственному выполнению обширной научной программы МГГ. По предложению Междунар. комитета МГГ исследования в Антарктиде продолжаются до наст, времени. Сов. полярники провели научные работы в Антарктиде как на осн. базе — обсерватории Мирный, так и на пяти внутриконтинеитальных станциях (Пионерская, Восток-1, Комсомольская, Восток, Советская) и на двух прибрежных станциях (Оазис и Лазарев). Весьма ценным является также осуществление н.-и. походов санно-тракторных поездов далеко в глубь материка. В 1956 1-я САЭ прошла от Мирного на 375 км и в конце маршрута создала первую в мире внутриконтинентальную станцию Пионерская; в 1957 2-я САЭ достигла Южного геомагнитного полюса, а 3-я САЭ (нач. Е. И. Толсти-ков) в 1958 — полюса относительной недоступности. Санно-тракторный поезд 4-й САЭ (нач. А. Г. Драл-кин) совершил поход к Южному полюсу, отстоящему от Мирного на 2700 км. Таким же способом в 1957—58 совершила трансантарктич. переход англоновозеландская экспедиция между морями Росса и Уэдделла через Южный полюс; вездеходы экспедиции США в 1958—59 пересекли участки материка от м. Уэдделла через станции Верди м. Росса, а в 1959 — от ст. Мак-Мёрдо до франц. ст. Дюмон-Дюрвиль. Во время указанных походов проводились наблюде-ния по метеорологии, гляциологии, геомагнетизму, гравиметрии и др.

Географич. исследования в Антарктиде осуществлялись наряду с др. работами во время экспедиционных плаваний кораблей, полётов самолётов и походов санно-тракторных поездов в глубь материка. В результате этого обширная область Антарктиды получила более правильное географич. освещение. Сов. полярниками были открыты: высокогорное ледниковое плато Советское, долина МГГ, подлёдные горы Голицина, подлёдная равнина Шмидта, подлёдные горы Гамбурцева, Русские горы, подлёдный хр. Вернадского и мн. др. Были проведены большие работы по определению высоты антарктич. материка. В результате измерений, проводившихся во время полётов к Юж. геомагнитному полюсу, к полюсу относительной недоступности, на австрал. ст. Моусон, амер. базу Мак-Мёрдо через Южный полюс, в р-н Земли Уилкса, произведено обследование с воздуха 2/3 терр. Вост. Антарктиды. В водах, омывающих антарктич. мглерик, проведены обширные комплексные океано-графич. работы сов. мор. экспедициями на дизель-электроходах «Обь», «Лена» (под нач. В. Г. Корта, И. В. Максимова, О. А. Борщевского и др.) и мор. экспедициями др. стран.

С 1955 по 1965 экспедициями многих стран собран в Антарктиде обширный и очень ценный материал о природе шестого материка, о мощности его ледникового покрова и о слагающих коренных породах, а также о климатич. условиях ледяного континента и его влиянии на погоду всего земного шара. Получены интересные данные о распределении и движении водных масс, по сейсмике, земному магнетизму.

Советские учёные систематизировали результаты всех научных исследований, к-рые проводились в Антарктике экспедициями многих стран со времени открытия Антарктиды, в комплексном Атласе Антарктиды, составленном впервые в мире. Во многих н.-и. учреждениях Советского Союза производится анализ материалов советских экспедиций и материалов экспедиций других стран, получаемых через Международный центр сбора данных. Окончательная их обработка внесёт огромный вклад в науку о Земле.

Я. Ф. Антошко.

Лит.: визс В. Ю., Моря Советской Арктики. Очерки по истории исследования, 3 изд., М.—Л., 1948; 3 у б о в Н. Н., В центре Арктики. Очерки по истории исследования и фи-зич. географии Центральной Арктики, М.— Л., 1948; Бурханов В. Ф., Новые советские исследования в Арктике, М., 1955; Агранат Г. А., Зарубежный Север. Очерки природы, истории, населения и экономики районов, М.,1957;Гаккель Я. Я., Наука и освоение Арктики, Л., 1957; М а г и д о в и ч И. П., Очерки по истории географических открытий, М., 1957; Марков К. К., Путешествие в Антарктиду, М., 1957; Антарктика. Материалы по истории исследования и по физической географин. [Сб. ст.], М., 1958; Б е л о в М. И., Советское арктическое мореплавание 1917 —1932 гг., Л., 1959 (История открытия и освоения Северного морского пути, т. 3); К о р о т к е-в и ч Е. С., Физико-географическая характеристика района работ Советской антарктической экспедиции 1955—57 гг., «Изв. Всес. геогр. об-ва», 1958, т. 90, вып. 3; Лактионов А. Ф., Северный полюс, ГЗ изд.], М., 1960; Н у д е л ь м а н А. В., Советские экспедиции в Антарктику. 1955 —1959 гг., М., 1959; его же, Советские экспедиции в Антарктику. 1958 — 60 гг., М., 1960; его же, Советские экспедиции в Антарктику. 1959 — 61 гг., М., 1962; Трешников А. Ф., Исследование полярных стран в первой семилетке, «Проблемы Арктики и Антарктики», 1961, вып. 8; Инюткина А. И., Научные дрейфующие станции США в Арктическом бассейне, там же, 1962, вып. 11; Трешников А. Ф., История открытия и исследования Антарктиды, М., 1963.

Источники:

- Краткая географическая энциклопедия, Том 5/Гл.ред. Григорьев А.А. М.:Советсвкая энциклопедия - 1966, 544 с. с илл. и картами, 5 л. карт иилл., 1 л. карта-вкладка

|

ПОИСК:

|

© GEOMAN.RU, 2001-2021

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'