ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ

Расстановка ударений: ТАКСОНОМИ`ЧЕСКИЕ ГЕОГРАФИ`ЧЕСКИЕ ЕДИНИ`ЦЫ

ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ, таксоны (от греч. taxis — порядок, nomos — закон), — подчинённые друг другу ранги или порядки любых систематизируемых географич. явлений. Т. г. е. отличаются друг от друга разной степенью внутренней однородности, возрастающей от крупных таксонов к мелким. В физической географии Т. г. е. применяются для периодизации, классификации и районирования изучаемых природных явлений. Для периодизации—гл. обр. в палеогеографии, а также при оценке возраста реликтовых элементов ландшафта — используются таксоны, заимствованные из геологии: эра, период, эпоха, век. Наибольшее значение имеют Т. г. е. классификации (типологические) и районирования (региональные или индивидуальные). Единства мнений по вопросу о названиях и порядке подчинения этих таксонов ещё не достигнуто.

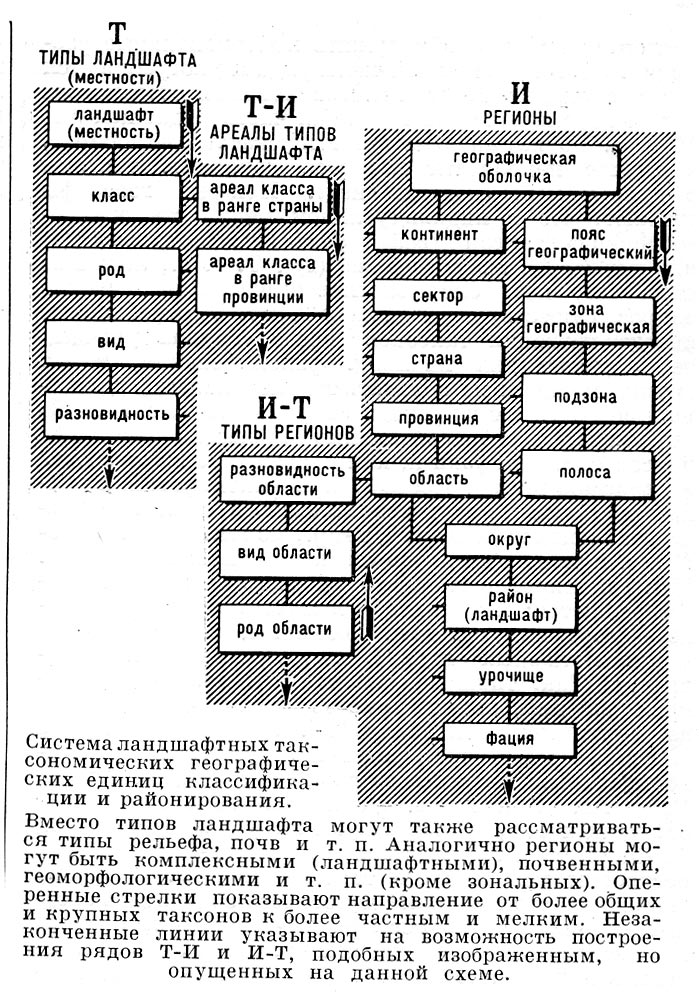

Для классификации геогр. объектов используются таксоны, ранее разработанные в биологии (см. рис., ряд Т), с указанием содержания классифицируемых объектов; напр., в ландшафтоведении — класс (род, вид и т. д.) ландшафта или местности, в геоморфологии—класс (род, видит, д.) рельефа и т. п. В нек-рых геогр. науках по традиции применяются особые термины; напр., в биогеографии — формация, ассоциация и др. Для обозначения любых типология, единиц, независимо от их ранга, употребляют общий термин— «тип» (местности, рельефа, климата и т. п.). Иногда этим термином обозначают одну из типологич. Т. г. е., что менее удобно, т. к. в этом случае не остаётся свободного термина для всей их совокупности. Примерами типологич. понятий в физ. географии могут служить: суша, горы, степные зоны (всех континентов и обоих полушарий), горная тайга, донный овраг и т. п. Региональные (индивидуальные) таксоны, применяемые в районировании. физико-географическом, наз. регионами (2). На высших ступенях различаются таксоны, выделяемые по зональным и азональным признакам (рис., И). Обычно при ландшафтном районировании используются поочерёдно (хотя строгое чередование необязательно) и те и другие. На рис. названия крупных индивидуальных таксонов сокращены: так, под «зоной» подразумевается отрезок зоны в пределах страны (напр., лесная зона Зап.-Сибирской низм.) или, при ином порядке подчинения, под «страной»—часть страны в пределах зоны (напр., Зап.-Сибирская низм. в пределах лесной зоны). «Континент» как таксон может включать два соседних континента (напр., Евразия с Африкой). Чем меньше регион, тем труднее обнаружить в нём зональные различия. Поэтому в нижней части ряда И употребляются только азональные единицы. В зависимости от масштаба карты используется та или иная часть ряда; нек-рые Т. г. е. по желанию могут выпускаться. Наоборот, в случае надобности вводятся дополнит, таксоны с приставками «под» и «над». Нек-рые географы считают, что в индивидуальном ряду есть один — «основной» таксон [район физико-географический (1) мяк ландшафт географический (2)]. Т. г. е., лежащие ниже его, наз. «морфологическими». Спорен также вопрос, существует ли низшая Т. г. е. Употребляемые иногда названия таксонов вроде «группа урочищ» не подходят для индивид, районирования, т. к. группа может и не обладать территориальной целостностью. В горах широтная зональность часто слабо выражена, а горизонтальные проекции высотных поясов слишком узки и, как правило, не выражаются в масштабе карты. Поэтому при районировании горных местностей могут использоваться одни азональные таксоны, выделяемые, напр., по тектонич. и лито-логич. признакам или по «спектру» высотных поясов. При районировании акваторий часть названий таксонов меняется: континенту соответствует океан, стране — море или океанич. бассейн и т. п.

Кроме главных рядов Т. г. е., применяются производные. Так, типы ландшафта, как правило, слагаются из нескольких ареалод (контуров), каждый из к-рых является географпч. индивидуумом того или иного ранга (рис., ряд Т-И). Напр., класс местности «горы» слагается из ряда горных стран (Алтай, Урал и т. п.), провинций, областей—вплоть до малых одиночных гор, соответствующих урочищу (Машук, Аю-Даг и т. п.). «Ответвления» ряда Т-И могут быть построены для каждого таксона ряда Т. С другой стороны, часто возникает надобность объединять сходные регионы в типы (рис., ряд И-Т). Напр., области Припятское полесье, Мещёра и др. могут быть объединены в вид областей «зандровые низины», к-рый вместе с низинами другого происхождения может войти в род областей «низменности»; последние вместе с возвышенностями—в класс областей «равнины» и т. д.

Точные определения, позволяющие относить данную категорию явлений или территорию к определённой Т. г. е., еще не выработаны. В качестве критериев предлагались: пределы площадей таксонов, степень сложности их структуры, выделение по определ. классификационному признаку или сумме признаков, наконец, просто последовательность, т. е. подчинение следующей, более высокой единице. В последнем случае и при условии проведения районирования «сверху вниз» в наиб, степени обеспечивается сопоставимость единиц одного и того же ранга. Теоретич. и практич. ценность систематизации, в т. ч. при составлении карт типологич. и индивидуального районирования, в большой мере зависит от логичного выбора Т. г. е. и их последовательного применения. Слишком малое число ступеней районирования на одной карте делает её мало содержательной, слишком большое — трудночитаемой.

Разработка системы Т. г. с. в СССР практически началась с работ Л. С. Берга, выделившего зоны и ландшафты I и II порядков. Принятые в наст, время большинством авторов названия более мелких единиц были предложены Н. А. Солнцевым.

Лит.: Таксономические категории, БСЭ, 2 изд., т. 41, М., 1956; Таксономия, там же. См. также лит. к ст. Районирование физико-географическое.

Д. Л. Арманд.

Источники:

- Краткая географическая энциклопедия, Том 4/Гл.ред. Григорьев А.А. М.:Советсвкая энциклопедия - 1964, 448 с. с илл., 10 л. карт

|

ПОИСК:

|

© GEOMAN.RU, 2001-2021

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'