ФИНЛЯНДИЯ

Расстановка ударений: ФИНЛЯ`НДИЯ

ФИНЛЯНДИЯ (Suomi).

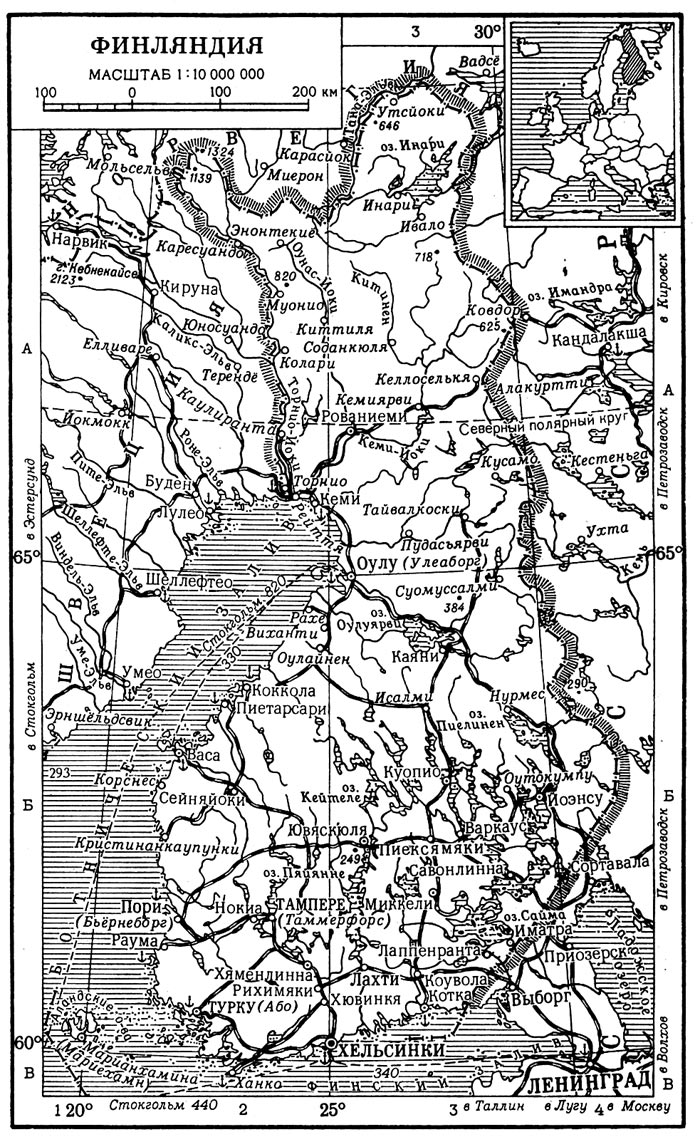

Общие сведения. Ф. — гос-во на С Европы. Половина сухопутных границ Ф. (1269 км) является гос. финско-сов. границей. Берега Ф. омывают Финский и Ботнический зал. Балтийского м. Дл. морской границы, без учёта изрезанности берегов, 1100 км. Терр. вытянута с С на Ю на 1160 км, макс, расстояние с 3 на В 540 км. Пл. 337 т. км2. Нас. 4,5 млн. ч. (1962). Столица — г. Хельсинки.

Ф. — республика, возглавляемая президентом, избираемым на 6 лет. Он назначает пр-во — Государственный совет, ответственное перед однопалатным парламентом (эдускунта).

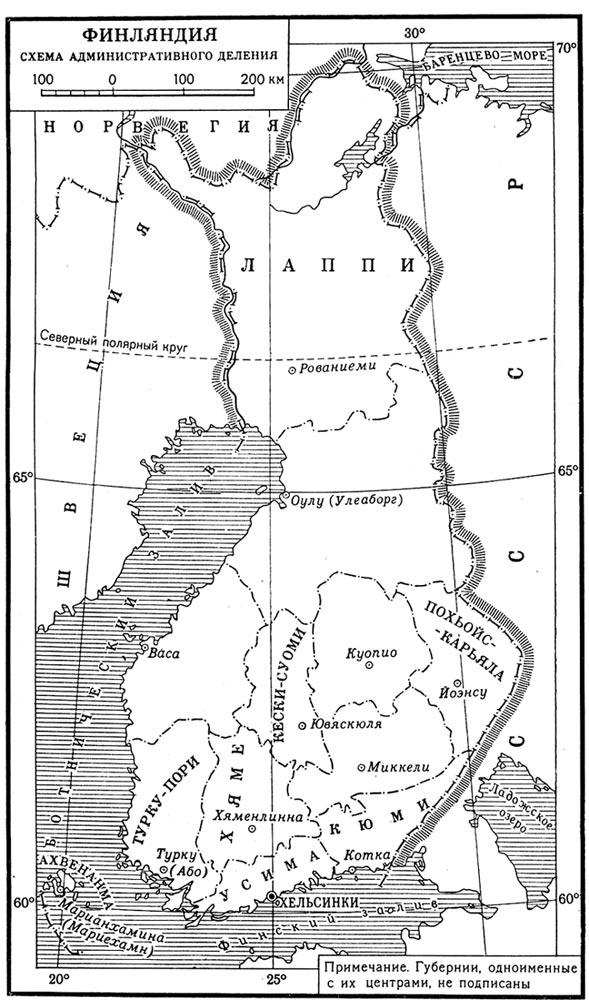

Административно Ф. разделена на 12 ляни (губерний), в их числе выделенные в самостоят, ляни Аландские о-ва (Ахвенанма), располож. в Балт. море, у входа в Ботнический зал. В связи с особенностями нац. состава (преим. шведское нас.) они пользуются автономией. Аландские о-ва демилитаризованы.

Природа. Осн. физико-географич. особенности Ф. определяются её положением на В Фенноскандии, в сев. части умеренного геогр. пояса. Преобладают низкие всхолмлённые равнины, сформировавшиеся на Балтийском щите. Климат умеренный континентальный, но с избыточным увлажнением. Характерно обилие озёр и болот, преобладание хвойных таёжных лесов с подзолистыми почвами.

Берега. Протяжённость береговой линии с учётом её мелких изгибов более 4500 км. Преобладают относительно низкие скалистые абразионные берега шхерного типа с многочисл. мелкими островами — шхерами и запутанными и извилистыми проливами между ними. В устьевом р-не Ботнич. зал. расположен крупный арх. Аландские острова. Обилие шхер и подводных скал сильно затрудняет плавание в прибрежных водах. Берега сев. части Ботнич. зал. аккумулятивные, ровные, низкие, не сопровождаются шхерами.

Рельеф. Поверхность Ф. представляет преим. невысокую всхолмлённую равнину вые. менее 200 м. На В и С страны расположены низкогорья и возвышенные гряды ср. вые. 300—400 м — Суоменселъкя, Кайнунселькя, Манселъкя, Оунасселъкя (финск. selka — кряж) с отдельными вершинами вые. до 820 м (г. Тайваскеро в Оунасселькя). На крайнем СЗ в терр. Ф. вдаётся небольшой отрог Скандинавских гор с высшей вершиной страны г. Халтиатунтури 1324 м. Положение Ф. в пределах Балтийского щита определяет господство кристаллич. иметаморфич. пород (граниты, кристаллич. сланцы, гнейсы, кварциты и т. п.) Длит. - денудация поверхности привела к формированию наиболее распространенного в Ф. типа равнин — денудац. кристаллич. низменностей, самой крупной из к-рых является Центр, озёрная низм., занимающая центр, часть средней и юж. Ф. Значит, роль в формировании рельефа сыграли многочисл. тектонич. разломы и сбросы, создавшие густую сеть небольших грабенов и горстов. Благодаря им поверхность Ф. имеет интенсивно расчленённый глыбово-котловинный характер с частым чередованием крутосклонных холмов и понижений между ними. В четвертичное время поверхность подверглась экзарационному и аккумулятивному воздействию покровных ледников, в результате чего сформировались комплексы ледниково-эрозионного и ледниково-аккумулятпвного рельефа, Наиболее выраженной в рельефе и непрерывной моренной грядой Ф. является Салпаусселъкя, ограничивающая с Ю Центр, озёрную низм. В формировании рельефа прибрежных равнин Ф. существ, значение имела послеледниковая морская трансгрессия. Эти равнины оконтурпвают Ботнич. и Финский зал. полосой шир. от 20 до 100 км, сложены морскими глинистыми осадками, имеют относительно плоский рельеф, небольшую высоту (преим. менее 100 м).

Климат Ф. умеренный континентальный, на Ю переходный от континент, к морскому. Зима преим. холодная, облачная, снежная. Ср. томп-ра наиболее холодного мес. от —2° в р-не Аландских о-вов и —6°, —7° на побережье Финского зал. до —14°, —15° на крайнем С. Абс. минимум —54°. Лето прохладное, пасмурное. Ср. темп-pa июля+15°,+16°на Ю и +12°, + 13° на С. Абс. максимум 36°. Продолжительность вегетац. периода на С до 120 дней, на Ю до 180 дней. Годовое кол-во осадков по всей Ф. превосходит испаряемость. На С выпадает 400—450 мм осадков в год, на Ю—600—650 мм. Максимум осадков приходится на лето и осень, минимум на весну. Ок. 30% осадков на Ю и свыше 40% на С выпадает в виде снега; продолжительность устойчивого снегового покрова соответственно 2—4 и 6—7 мес.

Внутренние воды. Ок. 9,3% площади Ф. приходится на внутр. воды, в т. ч. ок. 8% на озёра. В стране насчитывается 55—60 тыс. озёр. Берега озёр чрезвычайно изрезаны; характерно обилие мысов, заливов, островов. Мн. озёра соединены протоками и образуют крупные озёрные системы очень сложной конфигурации. Наиб, кол-во озёр приходится на Центр, озёрную низм. Крупнейшие озёра; Сайма (Большая Сайма), Пяйянне, Инари, Большая Калла, Оулуярви,

Преобладают озёра вытянутой с СЗ на ЮВ формы. По генезису котловин озёра Ф. относятся преим. к сложному ледниково-тектонич. типу. Озёра Ф. сточные или с перемежающимся стоком, на С покрыты льдом с сер. октября до 1-й пол. июня, на Ю и в центре— с кон. ноября (крупные—с сер. декабря) до 1-й пол. мая. Большинство озёр связано между собой короткими реками—протоками, к-ръгз составляют наиболее характерный тип рек страны. Длинных рек мало. Самыми крупными являются: Кеми-Йоки (дл. 550 км, по др. данным, 600 км), Кюмин-Йоки, Кокемяэн-Йоки, Оулу-Иоки. Для рек характерны узкие неглубокие каменистые русла, низкие скалистые берега, слабо разработанные долины. В продольном профиле часты стремнины, пороги (наиболее крупные— Иматра на р. Вуокса). Питание рек снего-дожде-вое. Сток рек зарегулирован озёрами; однако наблюдается минимум расхода воды в предшествующий снеготаянию период и максимумы в конце весны — летом и осенью. Реки имеют большое лесосплавное и энергетич. значение. По озёрам осуществляются лесосплав и судоходство; в периоды ледостава многие из них используются для автомобильного и гужевого сообщения. Протяжённость сплавных путей Ф. равна ок. 40 т. км.

Почвы Ф. преим. маломощные, песчаные и суглинистые. Наиболее распространённой материнской породой являются моренные накопления и водно-ледниковые пески, озёрные и морские глины, Почвы сильно завалунены, что мешает их обработке. Господствуют малогумусные кислые подзолистые почвы. Особенности этих почв закономерно изменяются с С па Ю в сторону уменьшения кислотности и увеличения гумусности и общей мощности. На С представлены глеево-подзолистые, в центре — типично подзолистые, а на Ю — дерново-подзолистые почвы. Характерно обилие заболоченных почв. На крайнем С Ф. имеются пятна тундрово-глеевых, а также (в горах) горно-таёжных подзолистых почв.

Растительность. Большая часть Ф. покрыта хвойными лесами таёжного типа; лишь неширокая полоса на Ю и ЮЗ страны занята смешанными лесами. По облесённости терр. (ок. 71,7% общей пл. страны) Ф. занимает 1-е место в Зап. Европе, Общие запасы леса оцениваются в 1491 млн. м3. Однако продуктивность лесов в связи с суровостью климата мала (ок. 2 м3/га в год). Наиболее облесены вост. р-ны центр. Ф., наименее — сов. части финской Лапландии. Видовой состав деревьев таёжных лесов весьма однообразный. Преобладают хвойные леса из сосны обыкновенной (57% лесной ил. страны).

Второе место занимают еловые леса (28%). Из лиственных больше всего распространена берёза (17%); значительно меньше — осина, ольха, ива, рябина, черёмуха. В смешанных лесах—липа, клён, вяз, ясень, бук, дуб. У сев. пределов таёжной зоны, в сев. Лапландии, хвойные леса замещаются лесами из пушистой берёзы. Высотная поясность растительности выражена лишь в отд. р-нах Лапландии и представлена последоват. сменой хвойных лесов берёзовыми и горной тундрой. Леса Ф. сильно заболочены. Болотами покрыто ок. 33% площади страны. Наиболее заболочены р-ны между 64° и 68° с. ш. Верховые болота обычно заняты сосновыми лесами, низинные — еловыми и берёзовыми. Имеются и безлесные травяные болота (28% заболоч. земель) с мощным торфяным слоем.

Животный мир. Фауна Ф. относится к Евро-пейско-Сибирской подобласти Палеарктической обл. и представлена преим. лесными животными. Из крупных млекопитающих наиболее обильны лось, лисица, на Ю также барсук. Ареал рыси, волка, бурого медведя, куницы, росомахи и нек-рых др. хищных ограничен в наст, время лишь лесами малообжитых сев. р-нов страны. Среди мелких млекопитающих обильны лемминг, заяц-беляк, белка, землеройки. Птицы представлены клестами, дроздами, сопкой, сорокой, зябликом, зорянкой, козодоем, рябчиком, тетеревом, гагарой, утками и др. В реках и озёрах промысловое значение имеют лосось (преим. на С), форель, окунь, щука, налим, сиг, судак, ряпушка, лещ, язь. В оз. Сайма водится нерпа — морское реликтовое ластоногое животное.

Р.А. Ерамов.

Население. Св. 91 % жителей — финны. В юж. и зап. приморских р-нах проживает ок. 350 тыс. шведов. Наряду с финским шведский яз. остаётся государственным. На краплем С живут саами (2,5 т. ч.). Ок. 5 тыс. русских живёт гл. обр. в вост. р-нах. Среди верующего нас. преобладают лютеране. В кон. 19 — нач. 20 вв. была значит, эмиграция в США и Канаду, где проживает св. 400 тыс. финнов. Ест. прирост нас. в среднем за 1956—60—10,3 (19,3 рождений и 9 смертей) на 1000 чел. ф. — одна из самых редкозаселённых стран Европы. Осн. масса нас. сосредоточена па Ю — между побережьем Финского зал. и Салпаусселькя, где ср. плотность достигает 60 чел. В городах проживает 35% нас., с посёлками гор. типа —40%. Характерны небольшие портовые торг.-пром. города (более 1/2 городов имеет менее 15т. ж.). Св. 100 т. ч. каждый имеют Хельсинки, Турку и Тампере. Сел. население распылено по хуторам. Уд. вес самодеят. нас., занятого в сел. и лесном х-ве, снизился с 64,6% в 1930 до 32,7% в 1962, а занятых в пром-сти и стр-ве за тот же период возрос с 22% до 32,8%.

Культура финского народа стала известна далеко за её пределами благодаря творчеству композитора Я. Сибелиуса, собирателя карело-финского эпоса Э. Ленрота, писателя М. Лассила, художника А. Гал-лен-Каллела, скульптора В. Аалтонена, архитектора А. Аалто и других.

Хозяйство. Общая характеристика, ф. _ индустриально-агр. капиталистич. страна. Её х-во отличается исключительной зависимостью от леса, ф. _ один из крупнейших мировых производителей и экспортёров леса и продуктов его переработки (9% мирового экспорта газетной бумаги, 12% пиломатериалов, 20% бум. массы).

Пром. революция, совершившаяся в Ф. в 60-х гг. 19 в. под влиянием возраставшего спроса европ. стран на лес, в условиях усиливавшегося в стране разорения безземельного крестьянства и др., содействовала быстрому и всестороннему развитию финского х-ва, в к-ром особое место заняла лесная пром-сть. Металлообработка первоначально была представлена произ-вом оборудования для деревообр. и целл.-бум. пром-сти, а также произ-вом трансп. средств, С. х-во Ф. специализировалось на мол. жив-ве, продукция к-рого предназначалась на вывоз. Торг, связи Ф. были направлены как на внутр. русский рынок, так и на рынки зап.-европ. стран.

После получения от Сов. России гос. самостоятельности (нач. 1918) Ф. в результате политики финских правящих кругов оказалась оторванной от рус. рынка, а полная переориентация на заи.-европ. страны, заинтересованные лишь в лесоматериалах, изделиях деревообр. ц целл.-бум. пром-сти, ещё более усугубила односторонность хоз. специализации Ф.

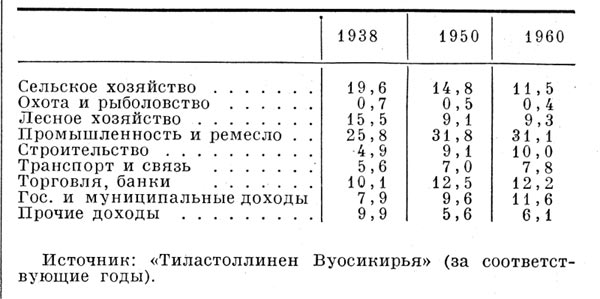

Серьёзные изменения в экономике Ф. произошли после 2-й мировой войны. С общим ускорением развития экономики Ф. в послевоенный период непосредственно связана индустриализация страны. Об этом свидетельствуют прежде всего изменения в структуре национального дохода страны (в %):

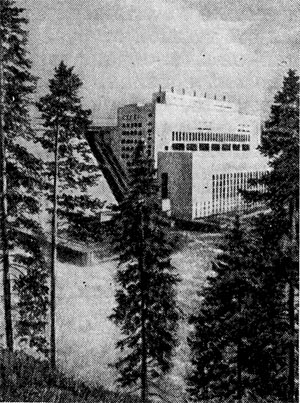

Гидроэлектростанция Пюхякоски на реке Оулу-Йоки.

В общей структуре х-ва увеличился уд. вес пром-сти, получили развитие разнообразные новые отрасли металлообработки, в т. ч. электротехнич. пром-сти, расширились и обновились старые пр-тия. Вся пром-сть в целом возросла в 1954 по сравнению с 1938 в 2 раза; за 1954—60 всё пром. ироиз-во увеличилось на 40%, добывающая пром-сть —на 60%, лесобум. — на 47%, металлопром-сть — на 40%. Произошло дальнейшее усиление роли монополистич. капитала, особенно в лесном х-ве и лесообр. пром-сти, в металлообр. и текст, пром-сти. Влиянию фин. олигархии («20 семейств») оказались подчинены 90% всего пром. и банковского капитала, внеш. торговля и частично транспорт. Финский капитал тесно связан с иностр. капиталом, хотя доля иностр. капитала, вложенного в экономику Ф., сравнительно невелика (4—5%).

Хельсинки. Вид части города.

Значит, место в экономике Ф. принадлежит государственным и смешанным гос.-частным предприятиям. Гос. сектору принадлежит ок. 1/5 всех капиталовложений в экономике Ф. Гос. капиталы вложены в стр-во электростанций, разработку рудных м-ний, нефтеиерераб.пром-сть; в ведении гос-ва находятся все линии высоковольтных передач, торфоразработки, почти все жел. дороги. Гос-ву принадлежит ок. 1/3 всего земельного фонда и ок. 31% лесной площади.

Значит, расширение экон. связей Ф. с СССР и с др. странами социалистич. системы оказало положит -влияние на быстрое развитие ряда отраслей пром-сти Ф., особенно маш-ния, судостроения, электротехнич. пром-сти. Наряду с продукцией этих отраслей социалистич. страны поглощают значительное количество товаров традиц. финской лесобум. пром-сти. Эконо-мич. сов.-финское сотрудничество развивается на основе Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Финляндией и СССР от 6 аир. 1948 (продлён в 1955 на 20 лет). Сов.-финское сотрудничество даёт Ф. возможность приобретать жизненно важные товары и обеспечивает её пром-сть долгосрочными заказами. Сов. кредиты позволяют Ф. развивать свою экономику более разносторонне, т. к. СССР не ограничивает их использование в к.-л. определённых отраслях.

Промышленность. Большинство отраслей располагает крупными совр. пр-тиями, на к-рые приходится большая часть занятых в пром-сти и гл. масса эксп. продукции. Основой экономики остаётся лесообр. промышленность, дающая в среднем 80% общефинского экспорта. Металлопром-сть выдвинулась на 1-е место по числу занятых и даёт 17,5% вывоза страны, вместе с тем Ф. импортирует ок. 80% необходимого пром. оборудования.

Одна из наиболее острых проблем экономики Ф. — энергоснабжение. Много топлива ввозится из-за границы. Потенциальные запасы гидроэнергоре- сурсов всего 5,8 млн. кет, в т. ч. пригодных для использования — 3,3 млн. кет. Общее произ-во электроэнергии в 1960 составило 8,7 млрд. квт-ч, в т. ч. на ГЭС — 5,1 млрд. квт-ч. Крупнейшие ГЭС: Иматра (155 тыс. кет) и Пюхякоски (120 тыс. кет). Часть электроэнергии импортируется из Швеции и СССР. В Ф. создан спец. комитет по использованию атомной энергии — акц. об-во «Атомиэнергиа». Оно добывает ок. 30 тыс. т урановой руды (0,2% урана) ежегодно, в Хутунвара. В 1958 в Ф. начал работать первый эксперимент, атомный реактор.

В послевоен. годы увеличилась разведка и добыча пол. ископ. Гл. рудное богатство Ф.—медь (общие запасы металла в руде 1 млн. та), по добыче к-рой (30,5 тыс. т в 1961) страна занимает 1-е место в капиталистич. Европе. Важнейшее м-ние открыто в 1910—Оутокумпу (содержит также цинк, кобальт, никель, серебро, золото, серу); в Коталахти медь добывается вместе с никелем, в Виханти — попутно с цинком (добыча цинка 50,9 тыс. т). Разрабатывается (с 1953) богатое железорудное м-ние Отанмя-ки; в 1961 произведено 252 тыс. т жел. концентрата. Добывается свинец (3,9 тыс. т).

Тампере. Вид части города.

На металлопромышленность (вкл. добычу руд, металлургию, металлообработку, маш-ние) и отрасли, связанные с переработкой леса, приходится соответственно 30% и 25% пром. рабочих (без занятых в лесном х-ве), 21% и 25% пром. продукции. Осн. отрасли металлообработки, издавна работающие на привозном сырье и топливе, сконцентрированы на ЮЗ, где находятся порты, через к-рые осуществляется их импорт.

Ф. удовлетворяет свою потребность в чугуне, но зависит от ввоза стали (гл. центры чёрной металлургии — Иматра, Турку). Произ-во стали составило (1962) 313 тыс. т, чугуна —342 тыс. т, проката — 283 тыс. т. Медеплавильная пром-сть (в Харьявалте и Пори на базе местной гидроэлектроэнергии) даёт ок. У2 продукции на экспорт; произ-во электролитич. меди в 1962 составило 34 тыс. т. Основа маш-ния— судостроение (до войны мощность судостроит. верфей была 16—17 тыс. бр. per. т, к 1960 она достигла 50—60 тыс. бр. per. т для самоходных, а вкл. несамоходные суда — 250 тыс. бр. per. т; гл. центры этой отрасли—Хельсинки и Турку), произ-во оборудования лесной и целл.-бум. пром-сти (в лесопром. центрах—Лахти. Васа, Кархула, Раума) и электротехника (Хельсинки).

В лесообр. пром-сти преобладает целл.-бум. произ-во. Крупные з-ды, ориентированные на экспорт, размещены преим. в прибрежной полосе, в устьях и низовьях рек или поблизости от них. Мелкие лесопил. з-ды, работающие на внутр. рынок, рассеяны по стране, чаще всего расположены по берегам рек, у водопадов. Компактный р-н лесной пром-сти выделяется на ЮВ, в долине Кюмин-Йоки. Бум. пром-сть специализируется гл. обр. на произ-ве газетной бумаги. Лесопром. центры: Котка, Пори, Кеми, Оулу, Лахти.

Хим. пром-сть производит серную кислоту и удобрения, пластич. массы, искусств, волокно, неорганич. красители. Большинство пр-тий этой отрасли размещено в гг. Хельсинки, Турку, Тампере, Оулу, Коккола, Харьявалта, Котка. В Оулу на базе гидроэнергии произ-во азотных удобрений. Нефтепереработка (привозная нефть) размещается в пригороде Турку—Нантали. Пищевкус. пром-сть предназначена преим. для внутр. рынка, однако произ-во сливочного масла и сыра частично рассчитано на экспорт. Большая часть молочных з-дов находится на ЮЗ, где сосредоточено осн. поголовье мол. скота. Сах. пром-сть базируется в осн. на импортном сырье; примерно от 1/4 до 1/3 потребности страны в сахаре удовлетворяется за счёт собств. свекловодства (на крайнем ЮЗ), к-рое всё более расширяется. Центры сах. пром-сти: Хельсинки, Турку, Васа, Котка, Сало. Текст, пром-сть работает на привозном сырье, гл. обр. на внутр. рынок. Крупнейший текст, центр — Тампере.

Сельское хозяйство. Ф. выделяется высокой долей продукции жив-ва (88%) в общей стоимости с.-х. продукции. Специфическим для Ф. является сочетание с.-х. и лесных работ, к-рые фин-

ский крестьянин производит в своём х-ве, т. к. в большинстве случаев его надел включает наряду с пашней лесное угодье. Для безземельных и мелких землевладельцев лесохоз. деятельность служит осн. источником дохода, особенно в сев. р-нах. Крестьянство сильно дифференцировано; мелкие (до 10 га пашни и 1—3 коровы) и средние (10—20 га пашни и в среднем 5 коров) х-ва составляют 95 % всех дворов, но на их долю приходится 76% всех пахотных земель, в т. ч. на мелкие х-ва (79% дворов) менее 45% пашни. В этих хозяйствах находится большая часть поголовья молочного скота (85%) и свиней (73% в 1959). Крупные фермы, составляющие всего 5% х-в, владеют 24% пахотных земель, 15% поголовья мол. скота и 27% свиней. В послевоен. период возникли 200 тыс. новых крест, х-в, в частности х-ва, организованные для переселенцев из восточных областей. Арендаторы (торпари) платят за свои земельные участки (тор-пы) либо натурой, либо отрабатывают на земле владельца.

Широкая сеть снабженческо-сбытовых кооперативов контролируется зажиточными фермерами и банками.

Распахано всего 8,5% терр., преим. в юж. половине страны, особенно на ЮЗ. Земледелие в сильной степени подчинено нуждам жив-ва. Большая часть пахотной земли (2,6 млн. га из 2,9 млн. га общей с.-х. площади) засевается травами и кормовым зерном (преим. овсом), хотя происходит нек-рое расширение площади под прод. культурами (зерновыми, особенно пшеницей; сах. свёклой и др.). Более развито мол. жив-во, насчитывается 1,9 млн. голов кр. рог. скота, в т. ч. 1,1 млн. мол. коров. Типичные для Ф. мелкие и средние х-ва дают почти J/2 товарной молочной продукции (вся продукция молока в 1961 была 3,6 млн. т). В юж. Ф. разводят свиней (всего 484 тыс. голов). На С распространено оленеводство (ок. 170 тыс. голов). Благодаря интенсификации произ-ва в послевоен. период (в 1961 использовалось 82 тыс. тракторов и ок. 30 тыс. доильных аппаратов) достигнута высокая продуктивность с. х-ва (ср. надой молока ок. 3000 кг в год, урожайность пшеницы ок. 20 ц/га, картофеля — 150—200 ц/га).

Лесное хозяйство — старейшая отрасль финской экономики. Оно обеспечивает сырьём ведущую отрасль финской пром-сти — лесообработку и, кроме того, поставляет на экспорт круглый лес (3,6 млн. м3 в 1962) и пиломатериалы (1010 тыс. стандартов). Лесозаготовки ежегодно дают ок. 50 млн. м3 древесины. Св. 4/5 финских лесов относится к продуктивным. Св. 2/з всех лесных угодий в собственности частных лиц и акц. компаний, остальной лес, гл. обр. в сев. половине Ф., в собственности гос-ва. В лесном х-ве занято ок. 13% всех рабочих, не считая крестьян, составляющих осн. контингент работников лесного х-ва.

Транспорт. Конфигурация транса, сети в значит, степени обусловлена естеств. очертаниями озёрно-речных систем. Мн. дороги соединяют их между собой и с морем. Ж.-д. сеть охватила в осн. юж. половину страны. Во внутр. перевозках первое место принадлежит ж.-д. транспорту (45% всех грузовых перевозок внутри страны в 1961). Дл. ж. д. 5,4 тыс. км. Гл. судох. водные системы — Сайменская (в т. ч. Сайменский канал), Пюхяярви и Пяйянне. Растёт значение автотранспорта (на него приходится 25% всех грузовых перевозок я 70% пассажирских); насчитывается (1962) 270 тыс. автомашин. Сеть внутр. авиалиний охватывает все значит, города Ф. Важнейший узел возд. сообщений (внутр. и международных) — Хельсинки. Мор. транспорт осуществляет 85% всех внешнеторг. перевозок. Тоннаж торг, флота 869 тыс. бр. per. т. Гл. порты: Хельсинки и Турку.

Внешняя торговля. Ф. вывозит почти х/4 своей продукции и ввозит ок. !/4 потребляемых товаров. Ок. 2/3 экспорта приходится на круглый лес, пиломатериалы, целлюлозу, газетную бумагу, металлы. По сравнению с довоен. временем возрос экспорт (15% всей стоимости экспорта) продукции более высокой степени обработки, а также машин и оборудования. В импорте сырьё и топливо составляют 2/3, машины и оборудование — св. 1/4; импортируются нек-рые виды продовольствия. По экспорту лесных материалов и продуктов Ф. занимает 1—3-е место в капиталистич. мире. Вношнеторг. связи Ф. осуществляет гл. обр. с Великобританией, ФРГ и Сов. Союзом. Уд. вес социалистич. стран во внешнеторг. обороте Ф. в 1962 составил 20,8%. Ф. поставляет в СССР ледоколы, мор. и озёрные теплоходы и др. суда, оборудование целл.-бум. пром-сти, лесобумажные товары и пр. Ф. закупает в СССР зерно, корма, сахар, разное оборудование, уголь, нефть, автомобили, химпродукты, текст, сырьё, электроэнергию.

Ден. единица — финская марка (по курсу Госбанка СССР на 1964 100 финских марок.= 28,13 руб.).

Внутренние различия. В юж. половине Ф., обладающей более благоприятными природными условиями и давно заселённой, выделяются два р-на: Юго-Запад (ляни Усима, Турку-Пори, Хяме, Васа и Аландские о-ва) — район со сложной экономии, структурой, и Приозерье (ляни Кески-Суоми, Куопио, Похьойс-Карьяла, Миккели и Кюми) — с лесной и горнодоб. пром-стью, рассеянной в значит, мере в сел. местностях.

Юго-Запад играет ведущую роль в экономике страны. Занимая менее 'Д её терр., он концентрирует 57% всего её населения и ок. 70% гор. населения. Здесь сосредоточено 2/3 всей пром-сти Ф., гл. обр. металлообр., хим., текст, и керамич. пром-сть. Лесная пром-сть для ЮЗ менее характерна. Это гл. р-н интенсивного жив-ва (разведение мол. скота, свиней и птицы) и растениеводства, дающий св. 2/3 всего товарного зерна и почти весь сбор сах. свеклы, плодов и овощей. На Юго-Западе наиболее сильно экономии, влияние мощных концернов Вяртсиля, Валмет, Вуоксенниска. В с. х-ве особенно велика роль крупных капиталистич. ферм. По насыщенности с.-х. машинами этот р-н занимает 1-е место в Ф. На Юго-Западе сконцентрирована осн. масса рабочего класса. Осн. центры Юго-Запада: г. Хельсинки — гл. торг., фин., портовый, пром. и культ, центр; Турку — прежняя столица Ф., портовый и торг.-пром. центр; Тампере — крупнейший пром. центр в стороне от морского побережья.

Приозерье — ярко выраженный лесопром. р-н 0/2 всех запасов древесины; осн. лесозаготовки Ф.). Охватывает Облыную часть озёрного края и долину Кюмин-Йоки. На базе лесов и м-ний цв. металлов в сочетании с местными гид-роэнергетич. ресурсами созданы преим. первичные отрасли пром-сти — переработка древесины (в долине Кюмин-Йоки), металлургия (Иматра), а также небольшое маш-ние (Савон-линна) и хим. пром-сть (Котка). Типичны мелкие крест, х-ва, в к-рых 3/4 зем. наделов занимают лесные участки. Гл. экономии, центр и порт Приозерья — г. Нотка.

Север (ляни Оулу и Лаппи) — слабо дифференцированный в хоз. отношении, формирующийся экономич. р-н. Население (лишь 14% всех жит. Ф. и 9% ее гор. нас.) тяготеет к мор. побережью, речным долинам и берегам озёр. Почти все города—на побережье Ботнического зал. Север — сырьевой р-н. Леса С/з общих запасов) дают треть всего лесосплава; вырубка здесь меньше годичного прироста. Лесопил. з-ды в устьях сплавных рек на побережье Ботнич. зал. работают на экспорт. Электроэнергия ГЭС (ок. 2/3 всех гидроэнергетич. запасов) почти полностью передаётся в юж. Ф. Выращивают травы, ячмень, рожь, картофель. Разводят мол. скот, овец. На крайнем С — оленеводство. Осн. занятием крестьян часто служат работы в лесу. Гл. торг.-пром. центры: Оулу и Кеми. Торг.-трансп. центр Лапландии — Рованиеми.

Лит.: Финляндия. Геогр. сб., пер. с фин., М., 1953; Б о-рисов А. А. [и др.], Финляндия. (Экон.-геогр. очерк), М., 1955;Жибицкая Э. Д., Финляндия. Экон.-геогр. характеристика, М , 1962; Федоров Б. А., Финляндия. Экономика и внешняя торговля, М., 1962.

Э.Д. Жибиикая.

Источники:

- Краткая географическая энциклопедия, Том 4/Гл.ред. Григорьев А.А. М.:Советсвкая энциклопедия - 1964, 448 с. с илл., 10 л. карт

|

ПОИСК:

|

© GEOMAN.RU, 2001-2021

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'