ПАКИСТАН

Расстановка ударений: ПАКИСТА`Н

ПАКИСТАН

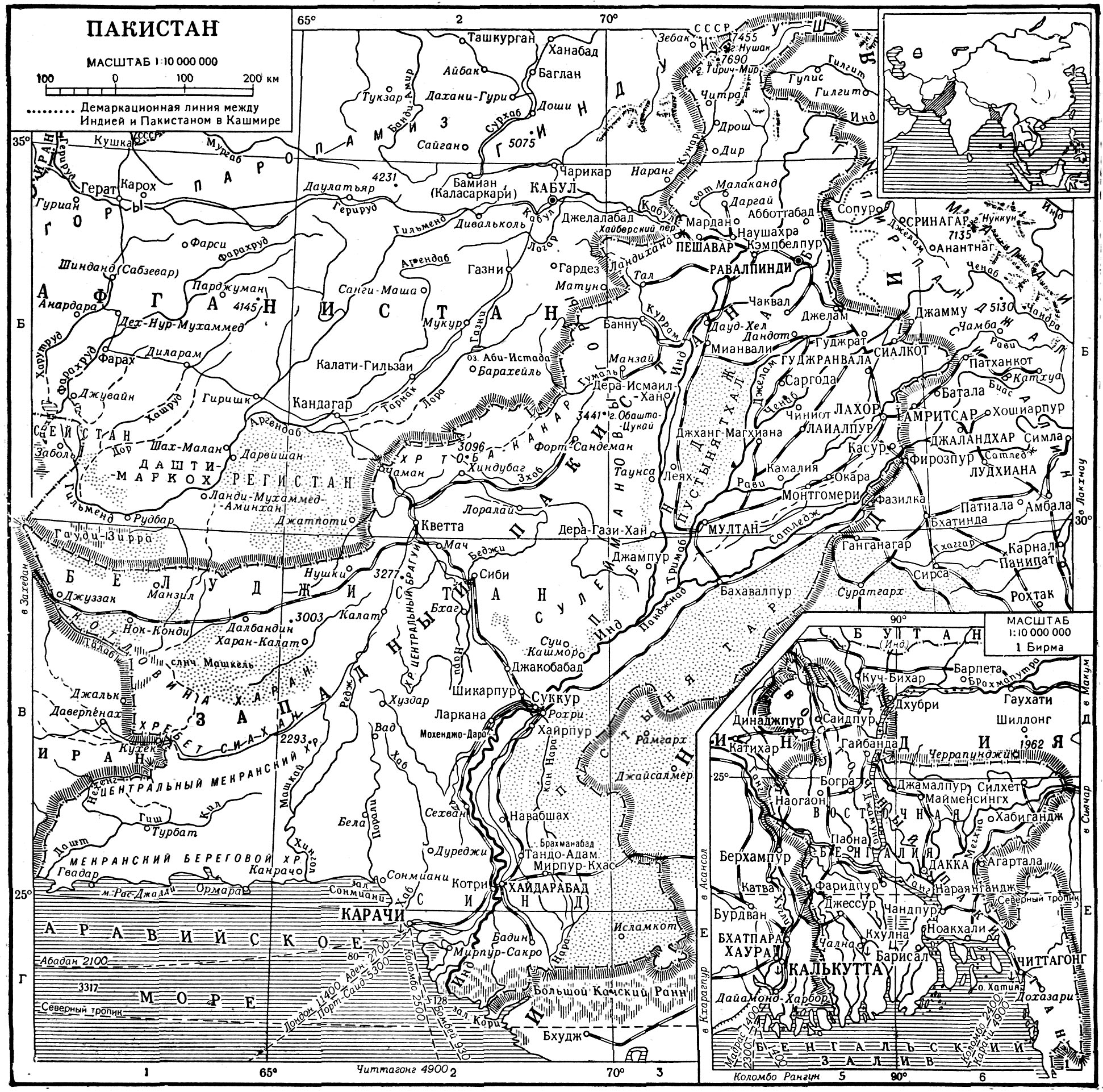

Общие сведения. П.— гос-во в Юж. Азии. Его терр. состоит из 2 частей (с 1955 — провинций) — Западного Пакистана и Восточного Пакистана, отделённых друг от друга на 1600—1700 км территорией Индии и расположенных между Гиндукушем и Гималаями на С и Аравийским м. и Бенгальским зал. на Ю. Пл. 946,3 т. км (уточнённые данные 1961). Нас. 93,8 млн. чел. (1961). Столица (с 1959) — г. Равалпинди.

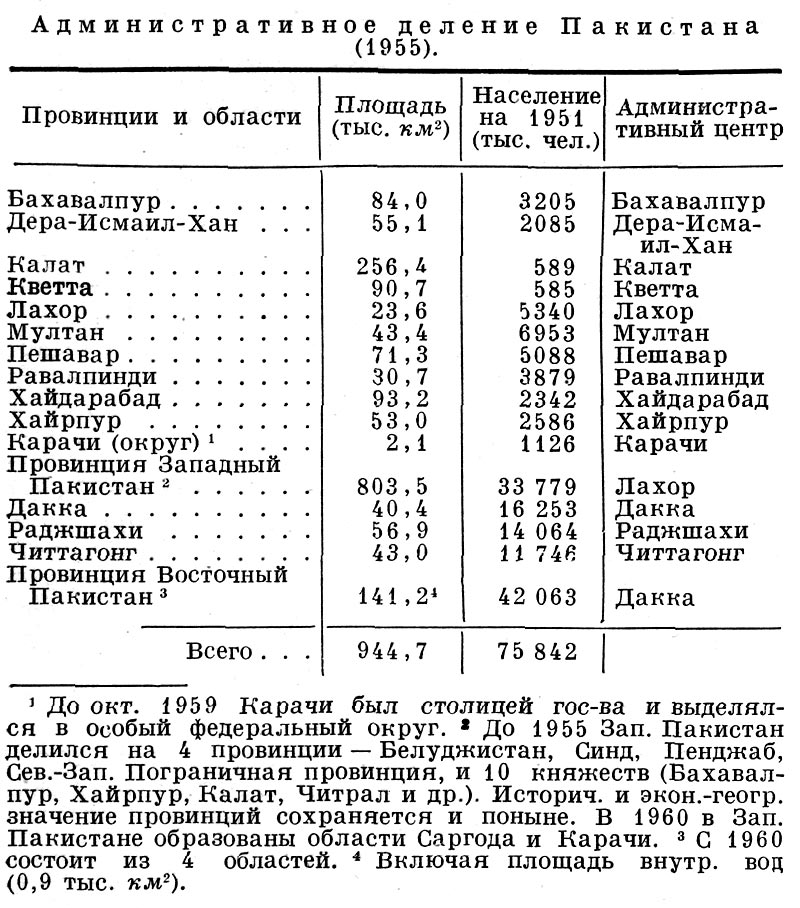

Образован в авг. 1947 в результате раздела бывшей брит, колонии — Индии (см. Индийская империя) на Индию и П., к-рым были предоставлены права доминиона. В 1956 П. объявлен республикой. В окт. 1958 в П. после воен. переворота конституция 1956 была отменена, парламент и законодат. органы провинций-распущены. Исполнит, и законодат. власть осуществляет президент с помощью пр-ва, членов к-рого он назначает. В адм. отношении делится на 2 провинции (provinces), провинции — на области (divisions).

Природа. Природа Зап. и Вост. Пакистана различна. Зап. П.— частью горная, частью равнинная страна с сухим, гл. обр. тропич. и горно-тропич. климатом; реки, за исключением Инда, маловодны (во внутр. р-нах Белуджистана они отсутствуют); растительность — полупустынная и пустынная. Вост. П.— аллювиальная равнина низовьев Ганга — Брахмзпутры, лежащая во влажном, субэкваториальном (муссонном) климате; реки полноводны и судоходны; естеств. растительность — вечнозелёные леса; более 90% площади занято полями и плантациями.

Западный Пакистан. Берега. В большей своей части берега низкие, слабо изрезанные. На В — дельта р. Инд.

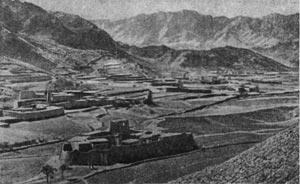

Рельеф. Сев. и зап. часть занимают горы Иранского нагорья, на ЮВ — аллювиальная равнина Инда и его притоков. Отроги Гималаев и Гиндукуша сложены гл. обр. известняками и кристаллическими сланцами. Высота хребтов на С 4000—6500 м (г. Тирич-Мир, 7690 м), на Ю 1500—3000 м (Соляной хребет, 1522 м). Важнейшие горные перевалы проходимы в течение 4—7 летних месяцев. Шоссе в Хайбер-ском проходе, связывающее П. с Афганистаном, функционирует круглый год. Нагорье Белуджистана (на ЮЗ П.) имеет высоту до 3600 м; между хребтами расположены межгорные тектонич. долины и плато с внутренним стоком. К Ю нагорье понижается до 1000 м; местами здесь развит карстовый ландшафт. Окраинные хребты Иранского нагорья в пределах П.: Сулеймановы (3441 м), Центральный Брагуй (3277 м), Киртхар (2171 м) и Мекран—сейсмичны. Равнина Инда — предгорный прогиб, заполненный аллювием мощностью до 2000 м. Поверхность её пересечена оврагами и руслами рек. Сев. часть равнины наз. Пенджаб, южная — Синд.

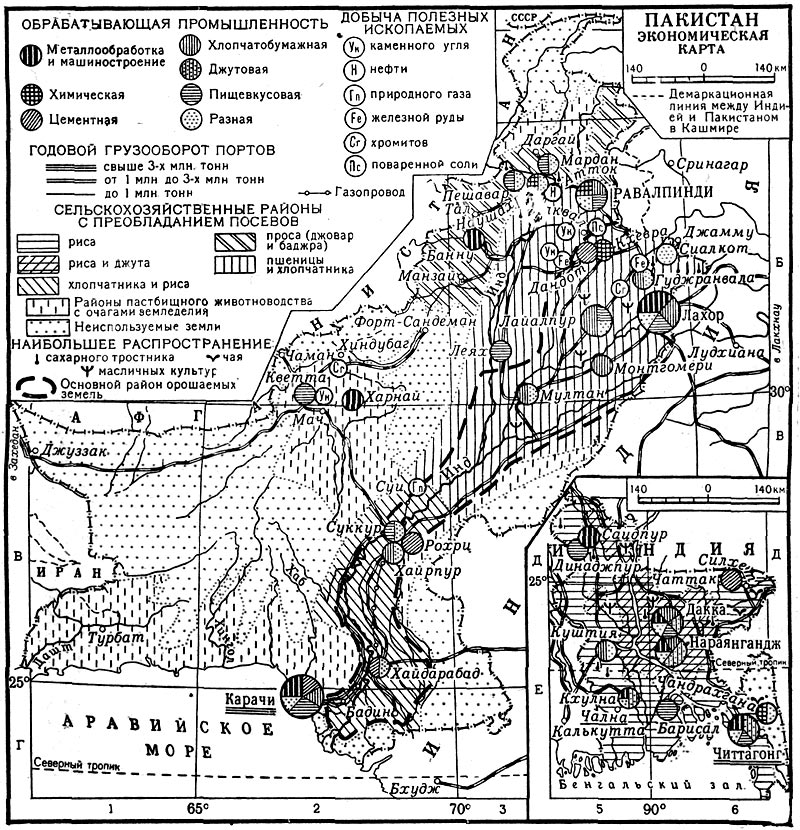

Полезные ископаемые. В Пенджабе (близ Равалпинди и в Соляном хребте) и в Белуджистане — м-ния кам. угля (низкого качества), в Белуджистане ив Читрале (на С)—залежи хромитов, в Пенджабе и в Белуджистане — нефть, в Соляном хребте — кам. соль и строит, материалы.

Климат большей части Зап. П. тропический, на крайнем СЗ субтропический, преим. сухой. Лето в горах прохладное или холодное, на равнинах — жаркое. В горах зимой выпадает снег, в Кветте и Пешаваре случаются заморозки. Ср. темп-pa января в Читрале (1673 м) —16°, в Калате (2180 м) +2,2°, Кветте (1677 м) +4,2°, Пешаваре (355 м) +11°, Лахоре (214 м) +13,5°, Карачи (4 м) +16,7°. Летом темп-ра днём поднимается до +40°, ночью падает до +10°, +12°. В горной части св. 70% годовых осадков выпадает в январе — феврале. В Пенджабе за год выпадает до 1000 мм, в Синде 75—230 мм осадков. Летом в нек-рых р-нах Белуджистана дождей не бывает. Вост. часть Зап. П. находится в сфере действия индийского муссона. За время влажного сезона (июль — август) в Пенджабе выпадает более 60% годовых осадков.

Дакка. Главная улица города.

Внутренние воды. За исключением С, речная сеть П. везде редкая. Гл. река — Инд с притоками Панджнад и Кабул. В горах реки имеют снеговое, в ср. и нижнем течении — дождевое питание.

Инд полноводен более половины года (гл. обр. март — сент.). Др. реки полноводны только в период таяния снега в Гималаях (апрель — май) или во время муссонных дождей (июль — август), в остальное время они сильно мелеют. В Пенджабе и Синде создана разветвлённая сеть оросит, каналов, крупнейшими из к-рых являются Нижне-Ченабский, Нижне - Джеламский и т. н. «Тройной канал».

Почвы и растительность. На равнинах — полупустынные серозёмы, в долинах — аллювиальные почвы, в горах — каштановые почвы и бурозёмы, в межгорных депрессиях Белуджистана и на ЮВ — солончаки и пески. Естеств. растительность Зап. П. бедна. Господствуют полупустынные ассоциации из верблюжьей колючки, солянок, каперсов, полыней, дикого хлопчатника; по склонам гор — можжевельник, астрагал, чий, эфедра. В долинах рек— рощи евфратского тополя, ива, акация, у селений— финиковая пальма, маслины, шелковица, фруктовые сады. Леса сохранились кое-где в отрогах Гиндукуша (ель, сосна, гималайский кедр) и на вост. склонах окраинных хребтов Иранского нагорья, к С от хр. Центральный Брагуй. Равнинный Пенджаб почти весь распахан. Юго-вост. окраина равнинной части входит в пустыню Тар.

Деревня в северной части Западного Пакистаан.

Животный мир. Из животного мира в горных р-нах водятся леопарды, азиатский козёл, персидская газель, на равнинах — гиены, шакалы, белуджистан-ская лисица, волки, грызуны и змеи. Много обезьян, птиц и ядовитых насекомых.

Восточный Пакистан. Рельеф. Большую часть терр. Вост. П. занимает вост. окраина аллювиальной низменности Ганга — Брахмапутры и примыкающий к ней низменный участок у вост. берегов Бенгальского зал. На В — отроги Лушайских (60—300 м) и Чит-тагонгских гор, сложенных гл. обр. известняками и сланцами. Низменность состоит из области центральных междуречий (доабов), или древней дельты, где заболачиваются старицы (бхили) и возникают молодые протоки Ганга — Брахмапутры, и современной дельты, имеющей площадь ок. 100 тыс. км. Южная заболоченная часть дельты площадью 27 тыс. км наз. Сундарбан.

Полезные ископаемые. Из полезных ископаемых в Вост. П. обнаружена нефть (в нескольких местах). В р-не Читтагонга — кам. уголь. В Лушайских горах и на Читтагонгском нагорье — мощные залежи известняков.

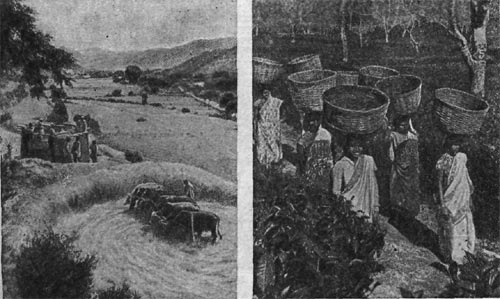

Климат Вост. П. субэкваториальный, муссон-ный, с двумя резко выраженными сезонами — влажным (май — октябрь) и сухим (ноябрь — апрель). За год выпадает 1500—3000 мм осадков. Во время влажного сезона в сутки выпадает 22—23 мм осадков, темп-ра +28°, +35°. В сухой сезон темп-pa понижается до +20°, +24°, осадков мало (менее 20% годового количества). Сухой сезон — время основных с.-х. работ.

Внутренние воды. Реки Вост. П. полноводны и судоходны. Большая часть их принадлежит к системе Ганга — Брахмапутры и имеет смешанное снегово-дождевое питание. С мая по август во время таяния снегов в Гималаях и муссонных дождей реки широко разливаются и нередко меняют направление русел.

Слева - обмолот урожая. Справа - сборщицы чая плантациях Восточного Пакистана.

Почвы и растительность. В Вост. П. преобладают мощные аллювиальные почвы, очень плодородные. На С и ЮВ, с повышением рельефа, появляются краснозёмы и желтозёмы, бедные гумусом и фосфатами. На высоких частях Лушайских гор — латериты. В приморской части дельты — мангрово-болотные почвы. Растительность представлена вечнозелёными субэкваториальными лесами, состоящими из гарджана (до 60 м высоты), манго, камфарных, перцевых деревьев, сала, тика. Лианы, достигающие 100 м в длину, и эпифиты делают эти леса труднопроходимыми. В наст, время леса занимают только 6% территории. Вырубленные пространства заняты полями и плантациями.

Животный мир богат и разнообразен. В лесах обычны обезьяны, сохранились бенгальский тигр, леопард, индийский слон, носороги. В реках — крокодилы, черепахи, много видов рыб. Встречаются десятки видов змей, в т. ч. ядовитых.

Л. И. Куракова.

Население П. за 1951—61 возросло на 23,7% (среднегодовой прирост 2,4%). Характерны как высокая рождаемость, так и высокая смертность, особенно детская. На 1 000 женщин приходится 1 110 мужчин (1961).

П.— многонац. страна. Крупнейшая и наиболее сложившаяся нация — бенгальцы, составляющие св. 95% нас. Вост.П. Наиболее крупные, складывающиеся в нацию народности Зап. П.— пенджабцы (вместе с родственными по языку народами группы лахнда — ок. 25 млн.), синдхи (ок. 5 млн.), пуштуны, или патаны (св. 5,5 млн.), белуджи (ок. 1 млн.). Имеется много небольших народностей (чакма, могх, гаро, далу, санталы и др.— в Вост. П.; брагуи, кхо, кохистанцы и др.— в Зап. П.). Гос. язык — урду, в Вост. П. — также бенгали. Распространён англ. яз. Гос. религия— ислам. В 1961 мусульмане составляли 88,1% нас., индусы —ок. 11% (почти все в Вост. П.); имеются христиане, буддисты, сикхи и др. В первые годы существования П. внеш. миграция нас., вызванная в основном религ. политикой властей, достигла огромных размеров: за 1947—50 из П. в Индию эмигрировало 7,3 млн. индусов и сикхов, а в П. из Индии иммигрировало 7,2 млн. ч. мусульман, из к-рых 6,5 млн. поселилось в Зап. П. В последующие годы внеш. миграция продолжалась, хотя и в меньших размерах, и проблема устройства беженцев остаётся в П. острой. В Вост. П., где сосредоточено 54,2% нас., ср. плотность 356 чел. на 1 км, в Зап. П.— лишь ок. 53 чел. на 1 км. Урбанизация П. слаба; в городах проживает 13,1% нас. (1961); только 20 городов имеет нас. св. 50 т. ч. каждый (1951). Крупнейшие гг.: Карачи, Лахор, Дакка, Хайдарабад, Равалпинди, Читтагонг. Сел. поселения отличаются большим разнообразием. Самодеят. нас. 30,9% (1951). В 1961 85% нас. было неграмотным. Введено обязат. начальное обучение. В П. имеется 6 ун-тов, ряд других вузов, однако проблема недостатка инженеров и др. специалистов остаётся острой, неразрешённой.

Хозяйство. Особенности формирования экономики. До 1947 формирование х-ва на терр., ныне входящих в П., было неразрывно связано с экон. и историч. развитием Индии и колон, господством англ, империализма (см. Индия, раздел Особенности формирования экономики). В интересах англ, капитала с. х-во р-нов, составляющих ныне Вост. П., специализировалось на произ-ве джута, а Пенджаба и Синда — на произ-ве пшеницы (до 1-й мировой войны) и хлопчатника. Пром-сть почти отсутствовала. С.-х. сырьё вывозилось в Англию, а также направлялось на ф-ки Калькутты и Бомбея. Положение с. х-ва было крайне тяжёлым в силу преобладания крупного помещ. землевладения при мелком крест, землепользовании на арендованной земле. Многомиллионное крестьянство подвергалось жестокой колон, и полуфеод, эксплуатации и жило в нищете. Стремясь ослабить нац.-освободит. движение, англ, колонизаторы с конца 19 в. проводили политику противопоставления мусульман индусам и провоцировали разжигание индусско-мусульманской розни. Образование П.в 1947 было произведено без учёта нац. состава нас. и сложившихся экон. связей, в результате чего были расчленены единые в нац. и экон. отношении провинции Бенгалия и Пенджаб. В состав П. вошли преим. агр. р-ны. Экон. трудности в первые годы усугублялись дезорганизацией х-ва, вызванной нарушением сложившихся экон. связей, массовой миграцией нас., отсутствием связей между зап. и вост. районами П. Несмотря на экономич. затруднения, вызванные разделом, достижение политич. независимости явилось важнейшей вехой в истории народов, населяющих ныне П.

Общая характеристика хозяйства. В результате почтя 20-летнего англ, господства экономика совр. П., несмотря на нек-рое её развитие (особенно пром-сти) за годы существования независимого гос-ва, в целом прогрессирует медленно, и П. остаётся в экон. отношении агр. страной. Нац. доход на душу нас. (251 рупия) в П.—один из самых низких в мире (1961/62); доля с. х-ва в нац. доходе составляла 56%, а пром-сти — лишь 13% . В экономике, особенно в с. х-ве, сильны феод, пережитки. При проведении ограниченных агр. реформ сохранено крупное помещ. землевладение при мелком крестьянском землепользовании. По-прежнему велика зависимость экономики П. от внеш. рынка. Политич. независимость П. способствовала усилению роли нац. капитала, образованию крупных фин. групп. В первые годы независимости наблюдался быстрый рост гос. капитализма. Был разработан ряд программ и планов экон. развития, в частности первый 5-летний план (1955—60). Однако его намётки были выполнены в целом лишь на 60%, а по с. х-ву и того меньше. Нац. доход за 1955—60 вырос всего на 10%, а доход на душу нас. почти не увеличился. Определённый прогресс был достигнут в пром-сти, гл. обр. благодаря деятельности гос. орг-ции «Пакистан индастриал девелон-мент корпорейшен» (ПИДК). Второй 5-летний план (1960/61—1964/65) предусматривает общие капиталовложения в 23 млрд. рупий, увеличение нац. дохода на 20%, произ-ва зерна — на 20% и пром. произ-ва— на 50%. С 1959 пр-во в интересах крупного нац. и иностр. капитала ограничило роль гос. сектора и начало распродажу гос. пр-тий. Частному, в т. ч. иностр., капиталу предоставлены широкие возможности для проникновения в экономику, особенно в пром-сть.

Иностр. капитал занимает сильные позиции. К 1960 иностр. инвестиции составляли 1,6 млрд. рупий. Особенно значительна его роль в торговле, страховом и банковском деле и в пром-сти. Ведущее место сохраняет англ, (а также инд.) капитал. Усилилось проникновение капитала США, особенно в виде гос. займов и «помощи».

П. переживает экон. трудности, усугубляемые огромными воен. расходами (в 1960 — св. 1 млрд. рупий, или 2/3 дохода госбюджета), к-рые вызваны участием П. в агрессивных блоках.

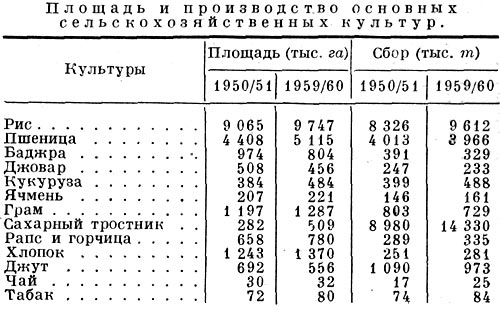

Сельское хозяйство — осн. отрасль экономики. В нём занято 2/3 самодеят. нас. страны. Однако вследствие сохранения в агр. отношениях пережитков феодализма с.-х. произ-во остаётся на низком уровне и не обеспечивает потребностей нас. П. Зем. реформы, провозглашённые в Вост. П. в 1950 и в Зап. П. в 1959, лишь несколько ограничили помещ. землевладение и систему посредничества. К тому же осуществляются реформы медленно. Подавляющее большинство крестьян по-прежнему либо не имеет земли, либо владеет небольшими участками (до 1 га) и находится в долгу у ростовщиков. Широко распространена издольщина. В этих условиях мероприятия, проводимые в области с. х-ва в рамках 5-летних планов (мелиоративные работы, показательные фермы, тракторные станции и т. п.), не могут привести к существенному улучшению положения с. х-ва. Ведущая отрасль с. х-ва — растениеводство. Обрабатывается ок. 25 млн. га (в Вост. П.— 9 млн. га), или всего 27% терр. П. Особенно значительны резервы пригодных для с. х-ва земель в Зап. П. В Вост. П. освоено до 80 % пригодных земель. Св. 8,5 млн. га искусственно орошается (гл. обр. из каналов, а также из колодцев), в т. ч. в Зап. П.—ок. 8,4 млн. га. Крупнейшими оросит, сооружениями в Зап. П. являются Суккурская ирригационная система и водохранилище, образованное Нижне-Синдской (им. Гулам Мухаммеда) плотиной, орошающие ок. 3 млн. га, а также Верхне- и Нижне-Ченабский, Верхне-Джеламский и др. каналы. Ок, 4 млн. га (гл. обр. в Вост. П.) дают 2 и даже 3 урожая в год. Агротехника отсталая. 85% посевной площади занимают прод. культуры: рис, пшеница, просяные и др. зерновые, бобовые. Важнейшие тех. культуры— джут (1-е место в мире) и хлопчатник, а также чай, сах. тростник и масличные.

Несмотря на нек-рый рост за годы политич. независимости посевных площадей-, произ-во осн. культур в связи с падением урожайности остаётся на низком уровне. По-прежнему остро стоит прод. вопрос. В 1955—60 П. ежегодно импортировал 750 тыс.— 1 млн. т пшеницы.

Жив-во даёт ок. 1/5 стоимости с.-х. продукции. П. обладает огромным (30 млн. голов кр. рог. скота и 16 млн. голов овец и коз), но малопродуктивным стадом; гл. причины этого — отсутствие хорошей кормовой базы, плохие условия содержания скота и воспринятые у индусов религ. обычаи, запрещающие убивать коров, в т. ч. больных и непродуктивных. Ежегодные эпизоотии уносят тысячи голов скота. Удои низкие. Произ-во молока — 6 млн. т, мяса — 300 тыс. т в год. В ряде р-нов Зап. П. скот-во — гл. занятие нас., ведущего кочевой и полукочевой образ жизни. Птиц-во. Видное место занимает рыболовство. 65% улова (в 1957 — всего 283 тыс. т, в т. ч. в Вост. П.— 216 тыс. т) дают пресные воды. Рыбу часто разводят на рисовых полях и в прудах. Леса занимают менее 2,5% терр. П. Заготовка древесины — 1,3 МЛН. м (СВ. 1/2 в Вост. П.).

Промышленность. В 1947 в П. имелось лишь неск. десятков пр-тий фаб.-зав. пром-сти (текст, ф-ки, сах. з-ды, рисоочист. пр-тия, чайные ф-ки, ж.-д. и мех. мастерские). За годы независимости создан ряд новых отраслей, в т. ч. с крупными совр. пр-тиями. За 1952—60 гос. организация ПИДК (её общие капиталовложения в пром-сть составили 617,3 млн. рупий) осуществила 55 проектов. Ряд пр-тий создан совместно с частным капиталом. На всех пр-тиях (их насчитыв. ок. 3,2 тыс.; большинство — мелкие, менее 20 рабочих) работают 398 т. чел. (1958). Пром. развитие носит односторонний .характер. В основном строятся пр-тия лёгкой и пищевкус. пром-сти. Тяж. пром-сть, особенно металлургия, развита очень слабо. Маш-ние и осн. химия лишь зарождаются и далеко не удовлетворяют потребности страны. Очень слаба и топливно-энергетич. база. В результате пром-сть зависит от импорта. Ок. 3/4 её сосредоточено в Зап. П. Важное значение, особенно в произ-ве потребит, товаров, сохраняет куст.-ремесл. произ-во (по числу занятых — ок. 2 млн.).

Доб. пром-сть почти целиком сосредоточена в Зап. П. В 1961 добыча нефти (в р-не Аттока) — 378 тыс. т, газа (Суй) — 9 817 млн. м3, кам. угля — 920 тыс. т, хромитов— 26 тыс. т. С 1954 англ, и амер. монополии ведут безуспешные поиски нефти. С 1961 помощь П. в разведке нефти начал оказывать СССР. Энергетика — одно из самых узких мест пром-сти П. (общая мощн. эл.-станций 656 тыс. кет, из них 3/5 в Зап. П.), произ-во эл.-энергии — 1 450 млн. кет-ч (1960). Ведущая отрасль обраб. пром-сти— текст. (43% стоимости пром. продукции и 54% занятых в пром-сти). В 1961 имелось 93 хл.-бум. ф-ки (2 млн. веретён и св. 30 тыс. станков), из них 72 (1,6 млн. веретён и 27 тыс. станков) в Зап. П. Произ-во хл.-бум. тканей ок. 600 млн. м в год (639 млн. м в 1961). Вся джут, пром-сть (14 ф-к, 8 тыс. станков, произ-во — 254 тыс. m джут, изд.) сосредоточена в Вост. П. Имеются шерстоткацкие, шёлк., трикот. ф-ки. Ок. 400 тыс. ткачей-ремесленников дают св. 400 млн. м хл.-бум. тканей (1955). Большинство ткачей зависит от торговцев и хозяев ф-к. Осн. ц. текст, пром-сти — Карачи, Хайдарабад, Лайалпур, Мултан, Лахор, Нараянгандж, Дакка, Читтагонг. Кож. пром-сть. Пищевкус. пром-сть представлена сах. (125 тыс. т в 1961, из них 67 тыс. т в Зап. П.), маслоб., таб., чайными (все в Вост. П.) пр-тиями. Крупный комбинат на р. Карнафули (Вост. П.) дал 61 тыс. т бумаги (1961). Произ-во цемента (1,2 млн. т, из них более 9/,0 в Зап. П.), суперфосфата (8 тыс. т), сульфата аммония (51 тыс. т), камер и покрышек 4 млн. шт.).

Имеются металлообрабатывающие меховые, автосбор, з-ды, небольшие судоверфи, деревообр., спичечная, стекольная пром-сть. Кустарная пром-сть, кроме тканей, производит кож., гонч., мет. изделия, спорттовары, лодки и др. изделия из дерева, худ. изделия и т. п. В связи с недостатком эл.-энергии, имп. сырья, запчастей ряд пром. пр-тий работает с недогрузкой.

Транспорт. Геогр. разобщённость П. предопределяет наличие в каждой пров. самостоят. трансп. системы. В Зап. П. осн. вид транспорта — ж. д., в Вост. П.— речной. Длина ж. д. (широкой, метровой и узкой колеи) в Зап. П.— 8570 км, в Вост. П. — 2 758 км (1961). Путевое х-во и подвижной состав изношены. Ж. д. часто (особенно в Вост. П.) страдают от наводнений. По рекам Вост. П. мех. и парусным флотом ежегодно перевозится св. 45 млн. чел. и 10 млн. m грузов. Большинство пароходов принадлежит англ, компании. Длина автогуж. дорог — ок. 100 тыс. км (в Зап. П.— св. 60 тыс. км), в т. ч. с тв. покрытием — 16,7 тыс. км. Для внеш. и межпровинц. связей важную роль играет мор. транспорт. Нац. флот (обслуживает каботаж) — 42 корабля. По-прежнему сильна зависимость от иностр. судох. компаний. Осн. порты — Карачи,Читтагонг,Чална.

Внешняя торговля отражает агр.-сырьевой характер экономики П. Общую внешнеторг. политику определяет центр, пр-во, внеш. торговля каждой провинции осуществляется в значит, мере самостоятельно. Надолго Вост. П. в среднем приходится св. 55% экспорта и лишь 30% импорта П. Внеш. торговля, наряду с торговлей между провинциями, является важным рычагом проведения политики подчинения экономики Вост. П. интересам развития х-ва Зап. П. Осн. статьи вывоза: джут и джутовые изделия (св. 40% стоимости экспорта, 1-е место в мире), хлопок и хл.-бум. изделия (ок.1/3)) кожсырьё, шерсть, чай; структура экспорта каждой провинции различна. Осн. статьи импорта: пшеница, рис и др. продовольствие, машины и оборудование, чёрные металлы, метизы, химикалии, нефтепродукты. Гл. контрагенты (в 1959): США (17,3%), Англия (16,9%), ФРГ (8,0%), Япония (6,8%). Ден. ед.— пакистанская рупия (по курсу Госбанка СССР 100 рупий=19 р. 04 к.).

Внутренние различия. Историч. и экон.-геогр. условия предопределяют значит, различия между Зап. и Вост. П., хоз. связей между к-рыми к моменту образования П. по существу не было. Вост. П. тяготеет больше к вост. р-нам Индии и странам Юго-Вост. Азии; Зап. П.— к странам Ближнего и Ср. Востока и р-нам сев.-зап. Индии. Лотерр. Вост. П. занято дельтовой низменностью, климат жаркий и влажный. В Зап. П. ок. 1/2 терр. занимают горы и пустыни, на вост. его половине — аллюв. равнина р. Инда; климат жаркий и сухой , земледелие почти невозможно без искусств, орошения. На долю Восточного Пакистана, образованного в результате раздела Бенгалии, приходится 15,1% терр. и 54,2% нас. страны. Особенно высокая плотн. нас. (св. 500 чел. на 1 км) в т. н. активной дельте (гл. обр. в пределах обл. Дакка и Читтагонг), где природ, условия исключительно благоприятны для земледелия. В старой дельте (обл. Раджшахи) плотн. нас. ниже (менее 300 чел. на 1 км). Урбанизация слабая (в 1951 менее 5%). За годы существования П. в провинции сложился единый зкон.-геогр. р-н. Этому способствовало то, что еще до раздела в вост. части Бенгалип сложился специализировавшийся на произ-ве риса и джута подрайон, являвшийся сырьевым придатком Калькутты. За годы независимости в Вост. П. появился ряд совр. пром. пр-тий и прежде всего джут, пром-сть. Но по темпам экон., особенно пром., развития Вост. П. отстаёт даже от Зап. П. В с. х-ве занято св. 70% самодеят. нас. Подавляющее большинство крестьян — арендаторы. На долю Вост. П. приходится 90% произ-ва риса, 100% джута и чая. Рис возделывают по всей провинции, он занимает 80% посевной площади, но ббльшая часть произ-ва риса и 2/3 джута приходятся на долю активной дельты, где во многих р-нах получают по 2—3 урожая в год. По произ-ву джута Вост. П. занимает 1-е место в мире. Ббльшая его часть по-прежнему идёт на экспорт, меньшая — на местные ф-ки. Чайные плантации сосредоточены в холмистых р-нах Силхета и Читтагонга (3/4 принадлежат англ, капиталу). Возделывают также бобовые, масличные, сах. тростник, табак, св. 1/2 произ-ва к-рых сосредоточено в старой дельте. Овощ-во, сад-во, цвет-во. Болое 1/2 пром-сти сосредоточено в р-не Дакки — Нараянганджа. Относительно крупные пром. ц.— Читтагонг и Кхулна. Кроме джутовой, важны хл.-бум. и сах. пром-сть. Большую роль сохраняют домашняя пром-сть, ремесло, мануфактура; только в ткачестве занято около 200 т. ч. В связи с обилием рек в деревнях телеге предпочитают лодку.

На долю Западного Пакистана приходится св. 84,9 % площади и менее 45,8% нас. страны. Ббльшая часть нас. сосредоточена в долине Инда и его притоков. Горные и полупустынные р-ны заселены редко. В 1951 насчитывалось 212 городов, в к-рых жило 18% нас. По экон. развитию Зап. П. несколько опережает Вост. П. Сюда направляются осн. капиталовложения пак. буржуазии и гос. сектора. С. х-во — ведущая отрасль. 2/з посевных площадей орошается, гл. обр. из каналов, сеть к-рых очень густа. На долю Зап. П. приходится св. 99% произ-ва пшеницы (ведущая прод. культура, 40 % посевов), просяных, кукурузы, хлопка, % бобовых, 1/3 сах. тростника и масличных, 1/2 табака, 10 и риса. Сад-во. Ещё больше пром. значение Зап. П.: 100% добычи пол. ископ. и выплавки стали (10 т. т), 9/10 произ-ва хл.-бум. тканей, 95% цемента, 65% сахара. В Зап. П. выделяются области, к-рые территориально в основном совпадают с историческими провинциями: Синд, Пенджаб, Пуштунистан и Белуджистан.

Синд, занимающий гл. обр. долину ниж. Инда и прилегающих терр.,—р-н древнейшей цивилизации. Нас. сосредоточено в долине, где за последние 150 лет построен ряд крупных оросит, систем, т. к. земледелие возможно здесь лишь при искусств, орошении. Здесь сосредоточена Ч-, посевных площ. Зап. П. В р-не дельты и на левобережье Инда с. х-во специализируется на произ-ве риса, на правобережье — на пшенице и хлопке. На долю Синда приходится до 50ж пром-сти Зап. П.; здесь расположен крупнейший пром. ц. страны — Карачи. Другой значит, хоз. ц.— Хайдарабад. Пенджаб — экономически наиболее развитая область Зап. П. На его долю приходится св. 1/5 площ. и св. 3/5 нас. провинции. Характерна относительно высокая урбанизация (143 города). Это осн. с.-х. р-н Зап. П. (св. 2/3 посевных площ.). Осн. культуры—пшеница (50% посевов) и хлопчатник, а также масличные и сах. тростник. Разнообразная пром-сть. Здесь сосредоточен ряд важных эконом, ц. страны; крупнейшие — Лахор, Мултан, Лайалпур, Равалпинди. Пуштунистан расположен на СЗ, у границ с Афганистаном. Нас. сосредоточено в горных котловинах. По уровню экон. развития уступает Синду и Пенджабу. На его долю приходится менее '/,„ посевных площ. Наряду с орошаемым распространено суходольное земледелие. Кроме пшеницы, важную роль играют кукуруза и просяные. Сад-во. Лесоразработки. Кочевое и отгонное скот-во. Осн. экон. ц.— Пешавар. Белуджистан — самая отсталая область страны. Большая часть терр.— пустынные и возв. р-ны. Нас. редкое. Орошаемое земледелие в оазисах (финиковая пальма и др.). Пастбищное скот-во. Добыча хромитов и угля. Осн. хоз. ц. — Кветта и Калат.

В 1960/61 товарооборот между Вост. и Зап. П. достиг 1192,5 млн. руп., в т. ч. вывоз из Зап. П. в Вост. П.—824 млн. руп. (хл.-бум. пряжа и ткани, хлопок, маслосемена и растит, масла, химикаты, табак, цемент, оборудование и др.), ввоз — 368,5 млн. руп. (чай, джут, изд., бумага, спички, бетель, кожи, пряности и др.). Вост. П. имеет постоянное отрицат. сальдо. Межпровинц. торговля — один из рычагов более быстрого экон. развития Зап. П.

Ф. А. Тринич.

Лит.: Питхавалла М., Пакистан, пер. с англ., М., 1952; Ах тар С. М., Экономика Пакистана, пер. с англ., М., 1957; Спейт О. X. К., Индия и Пакистан, пер. с англ., М., 1957; Тринич Ф. А., Восточный Пакистан, М., 1959; Кришнан М., Геология Индии и Бирмы, пер. с англ., М., 1954; Чаттерджи С. Б., Климат Индии, пер. с англ., М., 1959.

Источники:

- Краткая географическая энциклопедия, Том 3/Гл.ред. Григорьев А.А. М.:Советсвкая энциклопедия - 1962, 580 с. с илл., 19 л. карт

|

ПОИСК:

|

© GEOMAN.RU, 2001-2021

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'