ПЛАНЕТЫ

Расстановка ударений: ПЛАНЕ`ТЫ

ПЛАНЕТЫ (от греч. planetes asteres, букв.—блуждающие звёзды) — плотные шарообразные тела, обращающиеся вокруг Солнца по эллиптич. орбитам, близким по форме к круговым, п светящиеся за счёт отражённых солнечных лучей. На небесном своде имеют вид звездообразных светил различного блеска, перемещающихся по звёздному небу. Известны 9 больших планет: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон, а также малые планеты; из общего количества малых П. известно св. 1 600, а число их статистич. путём оценивается в 40—60 тыс.; орбиты большинства из них заключены между орбитами Марса и Юпитера.

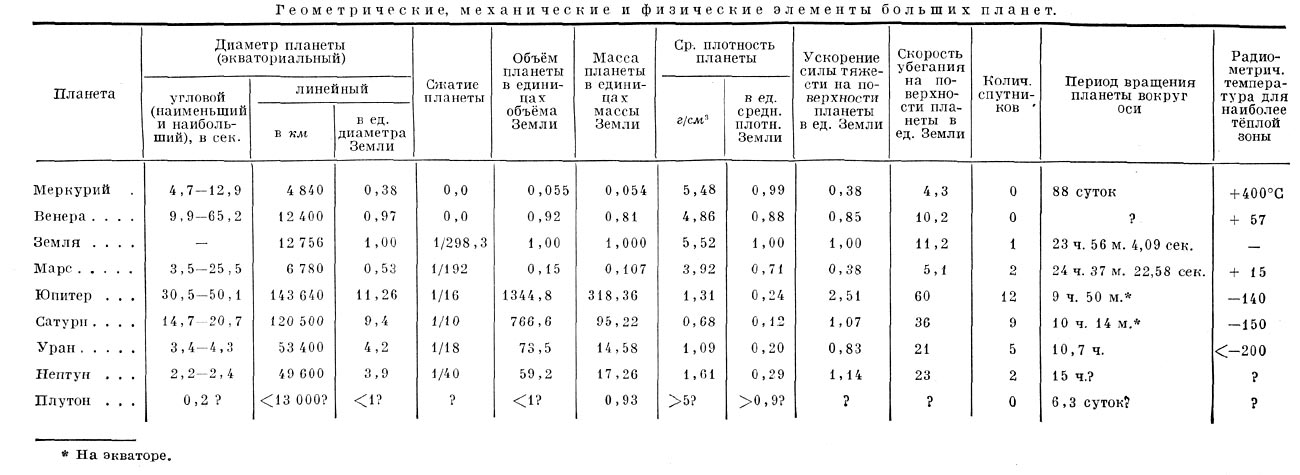

Важнейшими характеристиками каждой П. (наряду с элементами её орбиты, определяющими положение орбиты в пространстве, её размеры и форму; см. табл. в статье Солнечная система) являются экв. диаметр П., определяемый при известном расстоянии до П. путём измерения её видимого углового диаметра; сжатие; масса, определяемая по элементам движения спутников П. или по возмущениям, к-рые данная планета вызывает в движениях др. планет; ср. плотность; ускорение силы тяжести на поверхности П.; скорость убегания, при к-рой движущееся от поверхности П. тело (ракета, молекула и пр.) совсем покидает П., двигаясь по нараболич. траектории (осн. характеристики больших планет приведены в табл.). С помощью оптич. телескопов и радиотелескопов на П. исследуются постоянные и временные образования (облака), изучаются свойства их поверхностей, составляются карты П., изучается их вращение.

По осн. свойствам большие П. (исключая Плутон, о к-ром почти ничего не известно) разделяются на 2 группы: П. земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс) и П. юпитеровой группы (остальные планеты). Первые из них — крупные (но не гигантские) твёрдые тела с относительно небольшими атмосферами (у Меркурия атмосферы нет), состоящие преим. из тяжёлых элементов; в составе их большую роль играют кислород, а также кальций п кремний; характерна высокая ср. плотность (3,9—5,5 г/см), относительно медленное вращение, небольшое сжатие. Вторые — гигантские газообразные, преим. водородные тела, имеющие протяжённые атмосферы, значит, массы (масса Юпитера более чем в 318 раз превосходит массу Земли), отличающиеся быстрым вращением, большим сжатием и очень высокой плотностью внутр. частей. Большинство малых П., по-видимому, является обломками неск. более крупных тел, которые возникли при образовании Солнечной системы, а затем дробились при столкновении друг с другом. Диаметры самых крупных из них: 768 км (Церера), 489 км (Паллада).

Изучение планет для физич. географии может представить спец. интерес лишь в том случае, если сходные природные условия имеются на др. П. земной группы (на П. юпитеровой группы они возникнуть не могут). Наиболее близки по физич. свойствам к Земле Венера и Марс. Все три планеты находятся в экосфере Солнца, т. е. в термич. поясе, в пределах к-рого темп-pa абсолютно чёрного тела изменяется от+80° на внутр. границе до —70° на внешней (в этом интервале возможны белковые формы жизни). Логично предположить, что поверхностные слои именно этих П. претерпели однотипную эволюцию. О внутр. строении П. земной группы высказываются различные гипотезы (см. Земля), но известно, что на Земле и Марсе обособлена планетная кора — относительно лёгкий слой, ниже к-рого лежат более плотные слои (о Венере пока ничего неизвестно). Все 3 планеты окутаны атмосферами, причём плотность их последовательно уменьшается от Венеры к Марсу; выделяются тропосферы и стратосферы. Достоверно известно, что в атмосфере Венеры имеется в очень большом кол-ве углекислый газ; недавно там были обнаружены также водяной пар, азот п кислород. В атмосфере Марса найден лишь углекислый газ; предполагается, что в составе её гл. роль играет азот и в незначит. кол-ве присутствуют кислород и водяной пар. Плотные облака Венеры скрывают её поверхность, но по косвенным признакам ряд специалистов считает, что поверхность её занята огромными водными пространствами. На Марсе сколько-нибудь крупные водоёмы отсутствуют. Поверхность его — плоскогорья и равнины, разбитые трещинами — «каналами». Вода, по-видимому, обнаруживается лишь при смене сезонов года, когда (весной) быстро сокращаются в размерах белые «полярные шапки», а потом (осенью) быстро увеличиваются. О климатич. условиях на поверхности Венеры точных сведений нет, но должно там быть влажно и жарко. На Марсе господствует суровый климат с невысокими положит, температурами днём и низкими отрицат. ночью. Поскольку сезоны на Марсе вдвое продолжительнее земных, в течение лета Марс получает примерно столько же солнечного тепла, сколько и Земля. На поверхности Марса известны светлые «материки» и более тёмные, меняющие по сезонам окраску, «моря». Предполагается, что «моря»— участки, занятые растительностью.

Как видно, несмотря на нек-рые различия в природе планет (их и не могло не быть), имеются и оире-дел. черты сходства. Венера, Земля и Марс возникли в одно и то же время и первоначально были небольшими телами, неспособными удерживать вокруг себя атмосферу, не имевшими на поверхности влаги и т. п, И если теперь па всех 3 планетах взаимодействует при участии солнечной радиации вещество в твёрдом, газообразном и жидком состоянии, то это означает, что поверхностные горизонты Венеры, Земли и Марса эволюционировали в одном направлении. Иначе говоря, на Марсе п Венере возникли образования, аналогичные геогр. оболочке Земли. Их сравнит, изучение составляет наиболее общую задачу астрогеографии. Поскольку лучше всего изучена географ, оболочка Земли, теория физ. географии долгое время будет иметь решающее значение для познания природы Марса и Венеры. Дальнейшее выявление черт сходства и различий в природе планет позволит глубже понять и процессы, протекающие на Земле.

Новые, исключительные по своему значению возможности для сравнительного изучения планет открывают перед наукой полёты вокруг Земли лётчиков-космонавтов, полёты межпланетных автоматич. станций к Луне и Венере, уже осуществлённые в СССР, а также в США. С помощью приборов, а затем и путём непосредственного посещения человеком др. небесных тел, уже в сравнительно недалёком будущем наука разрешит важнейшие проблемы физики планет и астрогеографин. К их числу относятся происхождение планетного магнетизма, проблема возникновения жизни в космосе, окончательное выяснение природы марсианских «морей» и «каналов», загадка сезонов года на Венере, выяснение причин горообразования на планетах и т. п. Для решения всех этих проблем необходим тесный союз наук о Земле и космосе.

Лит.: Шаронов В. В., Природа планет, М., 1958, «Тр. сектора астроботаники. АН Казахск. ССР», 1953—55, т. 1—4; Тихов Г. А., Есть ли жизнь на других планетах?, 2 изд., М., 1959; Забелин И. М., Астрогеография, М., 1958; Астрогеология, М.—Л., 1962 (геогр. сборник 15).

И. М. Забелин.

Источники:

- Краткая географическая энциклопедия, Том 3/Гл.ред. Григорьев А.А. М.:Советсвкая энциклопедия - 1962, 580 с. с илл., 19 л. карт

|

ПОИСК:

|

© GEOMAN.RU, 2001-2021

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'