ГИМАЛАИ

Расстановка ударений: ГИМАЛА`И

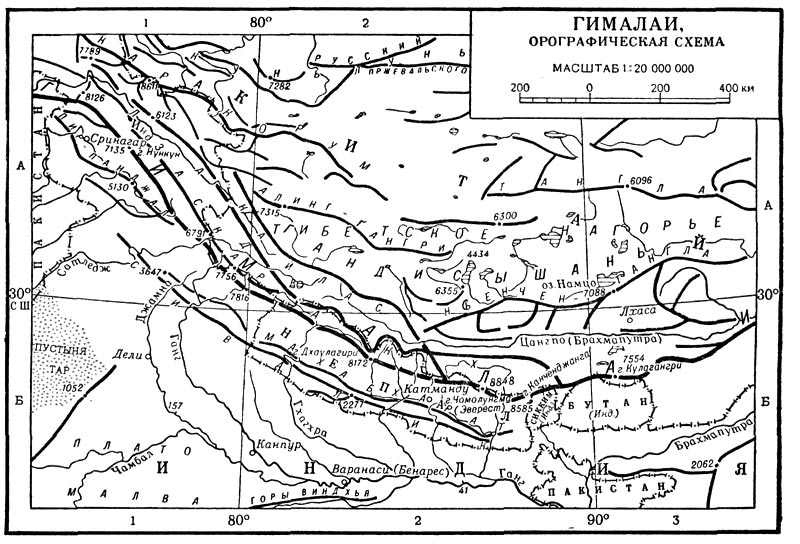

ГИМАЛАИ (от санскрит, хималайя — обитель снегов, от хима — снег и алайя — жилище) — высочайшая горная система земного шара, располож. в Азии и ограниченная с Ю — Индо-Гангской равниной, с С — Тибетским нагорьем. Протяжённость всей системы, между ущельями р. Инда на ЗСЗ и р. Брахмапутры на ВЮВ, более 2 400 км, шир. от 180 км до 350 км, пл. ок. 650 тыс. км. Юж. границей Г. служит подножие предгорного Сиваликского хр.,северной — продольная межгорная впадина, занятая долинами рек Инда и Брахмапутры.

Г. возникли в период альп. орогенеза на месте геосинклинального бассейна Тетис. Осевая зона Г. сложена докембрийскими кварцитами, сланцами и палеозойскими известняками, доломитами и кварцитами, чередующимися с молодыми гранитными интрузиями. По обе стороны от осевой зоны, особенно на юж. склоне, развиты мощные толщи палеозойских и мезозойских известняков, чёрн. сланцев и песчаников. Предгорья сложены морскими мезозойскими и нижнетретичными отложениями, а также континентальными верхнетретичными (типа молласов), смятыми в складки. Крутые и сложные складки Г. во мн. местах ещё более осложнены крупными надвигами в направлении с С и СВ на Ю и ЮЗ. С 10 на С Г. поднимаются над Индо-Гангской равниной тремя ступенями с крутыми юж. склонами и более пологими северными. 1-я ступень — полоса предгорий, наз. Сиваликскими хр. Их шир. 120 км на 3, 30—50 км в центре и до 5—10 км на В, вые. 900—1 200 м. Хребты сильно расчленены ущельями многочисл. горных рек. 2-я ступень — Малые Г., поднимающиеся в осн. до вые. 3 500—4 500 м, в нек-рых вершинах до 6 тыс. м, при ширине 10—100 км. Малые Г. представляют собой систему отдельных горных массивов и хребтов (напр., хр. Пир-Панджал, Дхаоладхар). 3-я ступень — Большие Г., или Гл.

Гималайский хр.,— ванимает полосу шир. от 50 км до 90 км, со ср. вые. более 6 000 м. В Больших Г. 11 вершин поднимаются выше 8 000 м. Среди них: самая высокая вершина земного шара — Чомолунг-ма, 8 848 м, Канченджанга, 8 585 м, Макалу, 8470 м, идр. Большие Г. обычно делят на 4 части: Ассамские, Непальские, Кумаонские и Пенджабские (с В на 3). От предыдущей ступени Большие Г. отделены цепью межгорных впадин и котловин, мн. из к-рых представляют ложа бывших ледниковых озёр. Крупнейшая из них — впадина Катманду. С С к Гл. хр. примыкает продольная полоса хребтов Ладакхи Кайлас, отделённая межгорной впадиной pp. Инда и Брахмапутры. Генетически она представляет собой одно целое со всей горной системой Г., но формально в неё не включается. Значит, высота Г. в условиях влажного климата способствует оледенению, к-рое развито во всех частях Больших Г.

Большие Г. являются резким климатич. рубежом между областью экваториальных муссонов полуостровной Индии и областью континентальных субтропиков внутр. Тибета. Отсюда — различие в степени увлажнения сев. и юж. склонов Г. На более влажном юж. склоне в силу особенностей атм. циркуляции выделяются 2 сектора: вост. — влажный, с годовым кол-вом осадков ок. 2 000—3 000 мм, и западный — сухой, где осадки снижаются до 1 500—1 000 мм в год. Темп-ры колеблются в зависимости от высоты гор: в июле в предгорьях +25°, на выс. 2 000 м +18°, в январе, соответственно, +15° и +6°. Выше 3 000 м ср. темп-pa января отрицательна. Снеговая граница лежит на уровне 4 500 ж на В и 5 300 м на 3. На сев. сухих склонах она проходит на вые. 5 500—6 000 м.

Несмотря паевою высоту, Г. не являются водоразделом, т. к. истоки крупных рек зарождаются на их сев. склоне и пересекают в юж. направлении всю горную систему. Питание рек снего-дождевое, максимум расходов воды — в период летних муссонных дождей и таяния снегов и льдов, минимум — зимой. Для рек характерны быстрота течения, обилие порогов и водопадов.

Вид на Большие Гималаи из окрестностей г. Дарджилинг.

Осн. особенность растит, покрова Г. — наличие ярко выраженной высотной поясности. На В, у подножия гор, полосой тянутся заболоч. леса и кустарники (тераи), выше, до 850—1 000 м, ниж. склоны гор покрыты влажными тропич. (субэкваториальными) вечнозелёными лесами (пальмы, бамбуки, древовидные папоротники). Много лиан и эпифитов. Выше 1 000—1 200 м в лесах появляются субтропич. виды: вечнозелёные дубы, лавры, магнолии, длиннохвойные сосны. Пояс листопадных лесов с преобладанием форм умеренного пояса распространён от 2 000 до 3 000 м. Встречаются древовидные рододендроны, серебристая пихта, гималайский кедр. Верх, граница леса лежит па вые. ок. 3 500 м. Отсюда и до снеговой границы склоны гор заняты субальп. и альп. лугами. В зап. сухом секторе Г. ниж. пояс представлен редколесьями и ксерофитными кустарниками, выше растут сухие светлые леса с преобладанием листопадных (сал). От 1 000 ж до 2 000 м распространены вечнозелёные леса субтропич. видов (дубы, сосны) с меньшим кол-вом лиан. На вые. 2 000—3 000 м — пояс хвойных и листопадных лесов. Альп, луга занимают значительно больше площади, чем в вост. части. Сев. склон Г. полупустынный, лишь по долинам рек имеется древесная и кустарниковая растительность (тополь, кобрезия и др.).

Фауна Г. сложилась из представителей Индо-Малайской зоогеогр. обл. В лесах обитают: слон, носорог, буйвол, обезьяны, кабан, олень, медведь, тигр, пантера и др. Много видов птиц, из к-рых наиболее характерны дикие куры, попугаи, фазаны, павлин.

В высокогорных р-нах водятся горпый козёл, горный баран, горный волк, гималайский медведь, разл. грызуны; из птиц — горная индейка, снежный гриф.

Н. В. Александровская, Э.П. Романова.

Источники:

- Краткая географическая энциклопедия, Том 1/Гл.ред. Григорьев А.А. М.:Советсвкая энциклопедия - 1960, с.564

|

ПОИСК:

|

© GEOMAN.RU, 2001-2021

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'