АВСТРАЛИЯ

Расстановка ударений: АВСТРА`ЛИЯ

АВСТРАЛИЯ (Australia, от лат. auslralis — южный) — материк, наименьший по размерам, пл.7 631,5 тыс. км. Расположен в Юж. полушарии между 10°41' ю. ш. (мыс Йорк) и 39°11' ю. ш. (мыс Вильсон), почти посередине пересекается юж. тропиком. С 3 и Ю омывается Индийским ок. с В и С — морями Тихого ок. — Тасмановым, Коралловым, Тиморским и Арафурским. К А. относится неск. материковых о-вов, среди них самый крупный — Тасмания, отделённый от неё прол. Басса шир. 224 км. У сев.-вост. побережья А. на 2 300 км вдоль берега тянется Б. Барьерный риф — скопление крупных и мелких подводных и надводных коралловых рифов. Береговая линия расчленена слабо: на С — наиболее крупный зал. Карпентария, на Ю — Б. Австралийский зал., мелкими риасами расчленён сев.-зап. берег и участки вост. побережья; единственный большой п-ов —Кейп-Йорк.

Геологическое строение и рельеф. В основании материка лежит докембрийская платформа, кристаллич. и метаморфич. породы к-рой обнажаются на 3 (Зап. плато, Земля Тасмана, частично на п-ове Арнемленд), в Зап.-Австрал. щите, а на В (в зап. части Центральной низменности) скрыты под континентальными, морскими и озёрными осадками до четвертичных включительно и принимают участие в строении Вост.-Австрал. платформы, в вост. части к-рой залегает герцинское складчатое основание. С В к платформе примыкают герцинские складчато-глыбовые стр уктуры, слагающие Вост.-Австрал. горы. Тектонич. движения конца третичного и четвертичного периодов изолировали А. от Н. Гвинеи, вост. о-вов Малайского арх. и Тасмании и придали современные очертания её береговой линии, но ещё ранее, в меловой период, она потеряла связь с Юго-Вост. Азией и Юж. Африкой; предполагают, что до начала третичного периода А. имела сухопутное соединение с Юж. Америкой (через Антарктиду) Поверхность материка подвергалась длит, разрушению и выравниванию, в результате чего к концу третичного периода был образован т. н. Великий австрал. пенеплен — обширные равнины с островными горами, лежащие на разных уровнях и господствующие в рельефе. В А. выделяются 3 главные орографич. единицы: Зап. плато, Центральная низменность и Вост.-Австрал. горы. Зап. плато ср. вые. 400—500 м в основном совпадает с выступом древнего фундамента; на его вост. окраине поднимаются кристаллич. гребни гор Макдоннелл и Масгрейв, с С оно ограничено горстовым массивом Земли Тасмана, образование к-рого сопровождалось излиянием лав, и массивным п-овом Арнемленд, занятым песчаниковыми плато. Юго-зап. приподнятый край Зап. плато наз. хр. Дарлинг. На С и на Ю плато лежат песчаные пустыни (Б. Песчаная пустыня, Б. пустыня Виктория), между ними — каменистая пустыня Гибсопа.

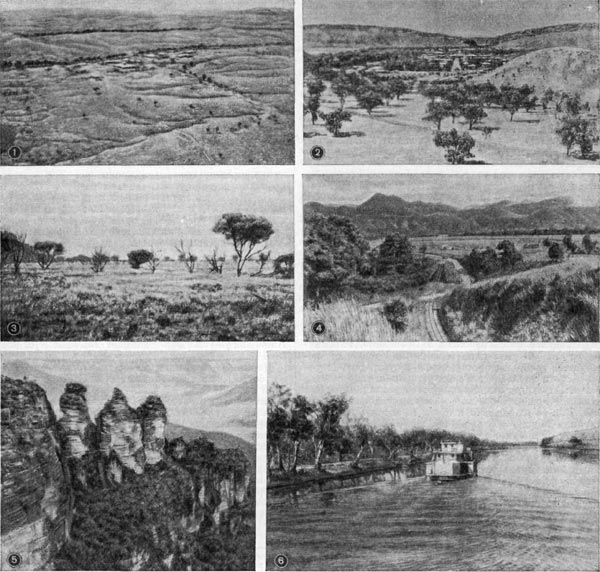

1. Пустынная внутренняя область Западной Автстралии. 2. Центральная Австралия. 3. Саванна с акацией мульга в Северной Австалии. 4. Долина Мосмен в Большом Водораздельном хребте на северо-востоке штата Кливленд. 5. Голубые горы (Новый Южный Уэльс). 6. Река Муррей в нижнем течении, близ г. Суон-Рич.

В рельефе сохранились эрозионные формы влажных эпох четвертичного периода — сухие русла (крики) и озёрные впадины. На Ю выделяется равнина Налларбор, характеризующаяся карстовыми формами рельефа. Центральная низменность лежит в меридиональном прогибе древнего фундамента. Её сев. часть — глинистые прибрежные равнины зал. Карпентария, средняя — плоский Центральный басс., лежащий в р-не оз. Эйр на 12 м ниже ур. м. (самое низкое место А.); ЮВ занят аллювиальными равнинами рек Муррея и Дарлинга, на ЮЗ выделяются горстово-глыбовые участки — хр. Флиндерс, горы п-ова Порк и разделяющие их равнины и заливы (Спенсер и Сент-Винсепт). Вост.-Австрал. горы средневысотные (высшая точка материка — г. Косцюшко в Австрал. Альпах, 2 234 м), имеют крутой сбросовый вост. склон, плоские вершины и полого-ступенчатый зап. склон, переходящий в холмистые предгорья (дауне). На С (до 28° ю. ш.) горы широки, состоят из береговых хребтов, обширных межгорных эрозионных котловин и очень слабо выраженного в рельефе Б. Водораздельного хребта; на Ю сужены, разбиты на горстовые массивы, часть к-рых залита лавами и увенчана потухшими вулканами. Разломы и связанный с ними вулканизм происходили в третичный период и были отзвуком альпийских движений на II. Гвинее и в II. Зеландии. Важнейшими полезными ископаемыми А. являются золото, цв. металлы и уголь. К выступам докембрийского фундамента приурочены м-ния золота (в зап. и сев.-зап. частях А.), а к складчатому поясу вост. части А.— м-ния золота, меди, свинца, цинка и серебра (в Н. Юж. Уэльсе и Квинсленде). М-ния урановых руд имеются на Ю и С Австралии. Гл. м-ния кам. угля находятся в отложениях пермской, триасо. вой, юрской и третичной систем.

Климат. Сев. часть А. лежит в поясе климата экваториальных муссонов (до 20° ю. ш.), большая часть материка (20°—30° го. ш.) — в поясе тропич., а юж. окраина — в поясе субтропич. климата. Вытянутость материка с 3 на В, слабая расчленённость берегов, Вост.-Австрал. горы и хр. Дарлинг, задерживающие влажные ветры с океанов, обусловливают высокие (особенно летом) темп-ры и большую сухость внутр. р-нов. А. — самая жаркая часть суши Юж. полушария, ок. 2/3 к-рой обладают пустынным и полупустынным климатом. Вместе с тем ввиду небольшой протяжённости суши с С на Ю как с С, так и с Ю в глубь материка проникают ветры, несущие влагу. Кол-во осадков быстро уменьшается с удалением от берегов, но всё же в А. не бывает таких многолетних бездождевых периодов, как, напр., в Сахаре. Летом (декабрь—февраль) материк сильно прогревается (до +30" и выше в Б. Песчаной пустыне), над ним формируется область низкого атм. давления; лишь крайний К) лежит в области высокого давления смещённых к Ю и сливающихся Индийского и Южно-Тихоокеанского океанич. максимумов, в связи с чем на ЮЗ и на равнине Налларбср осадков не выпадает, лишь на равнинах Муррея бывают конгективные грозовые ливни и на гористом IOB идут муссонные дожди. На С сезон дождей обусловливается сев.-зап. муссонами, с к-рыми на материк вторгается жаркий и влажный экваториальный воздух. Кол-во осадков убывает от 1 500 мм на побережье до 400—500 мм под 19°—20° ю. ш. Часть муссонов отклоняется вдоль гористого побережья Земли Тасмана и увлажняет сев.-зап. побережье.Вост. побережье (до 30° ю. ш.) обильно увлажняется юго-вост. и вост. ветрами, оттекающими по сев.-зап. и зап. периферии океанич. максимума. В зимний сезон (июнь — август) суша охлаждается, особенно на Ю и ЮВ (до +12°, + 5°), над ней устанавливается область высокого давления, сливающаяся со смещёнными к С океанич. максимумами; на Ю материка, напротив, давление понижается ввиду распространения в субтропич. широты области низкого давления умеренных широт. Над Юж. А. проходит линия полярного фронта и выпадают циклонич. осадки, особенно обильные на наветренном ЮЗ. Кол-во их убывает к С и к В, и лишь юго-вост. окраина хорошо увлажняется юго-зап. ветрами. Во внутр. р-нах сухо; в сев. А. дуют пассаты, выносящие сухой континентальный тропич. воздух из глубин материка, поэтому дождей даже на побережье почти нет. Вдоль юго-вост. побережья дуют юго-зап. ветры, приносящие немного дождей; к С от 30° ю. ш. они сменяются юж. и юго-вест, ветрами, темп-ры на побережье снижаются и кол-во осадков заметно надает по сравнению с летом.

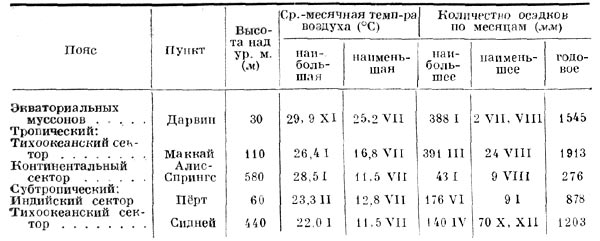

Таблца климатических показателей.

Внутренние воды. Поверхностный сток, как внешний, так и внутренний, развит слабо. Реки, стекающие в океан, обычно короткие, берут начало на краевых торных массивах, имеют неравномерный режим стока, невыработанные продольные профили и пригодны для судох-ва лишь в низовьях. Питание их дождевое. Бассейну Тихого ок. принадлежит 7% площади A. (pp. He-лин, Хантер, Фицрой, Бёрдекин, Флиндерс, Ропер, Виктория), басе. Индийского ок.—33% площади. Помимо коротких, мелеющих и пересыхающих летом рек юго-зап. и Зап. А. (Блэквуд, Мёрчисон, Гаскойн, Фортескыо), в Тихий ок. впадает крупнейшая река А.—Муррей (Марри) (дл. 2570 км), принимающая среди др. многочисл. притоков р. Дарлинг (дл. 2 740 км). Муррей—постоянная река, начинающаяся в Вост.-Аг>-страл. горах, по б. ч. равнинная, судоходная до предгорий, имеющая летний паводок; в устье река перегорожена песчаными косами. Дарлинг пересыхает летом в ниж. течении. Огромные р-ны пустынь и полу пустынь (60% площади А.) лишены внешнего стока и пересекаются лишь врем, водотоками — криками, наиболее длинными и многочисл. в Центральном бассейне (Куперс-Крик, Дайамантина, Маллиган и др.), где они направляются к котловине оз. Эйр — самого крупного из многочнсл. солёных озёр А. Озеро наполняется водой лишь летом, когда оно разливается на 15 000 кмг, к Ю от него лежат крупные солёные озёра Торренс, Гэрднер и др., на Зап. плато, кроме мелких озёр на ЮЗ, имеются 2 больших оз.— Амадиес и Дисаппойнтмент (все — солёные и непостоянные).

Подземные воды имеют огромное значение для обводнения и орошения засушливых р-пов. Запасы подземных вод велики. Они сосредоточены в 6 главных артезианских бассейнах, в прогибах древнего фундамента по краям Западного плато и Центральной низменности, залегают на глубине до 200 м, местами до 1 500 м; большая часть их сильно минерализована. Наибольшую площадь занимает Большой Артезианский бассейн (от зал. Карпентария до ср. течения р. Дарлинг), за ним по площади и значению следуют басе. Юкла (на равнине Налларбор) п Пёрт-ский на ЮЗ.

Почвы н растительность. Оргапич. мир А. развивался в условиях длит, изоляции, поэтому флора материка высоко эндемична, бедна видами н выделяется и особую Австралийскую флористическую область. Наиболее типичны для неё эвкалипты н акации, придающие своеобразный вид ландшафтам материка. В соответствии с увеличением континентальное™ климата по направлению с С,В и Ю в глубь материка почвенно-растит. зоны располагаются широкими полукольцами, открытыми на 3 и прерываемыми Большим Австрал. зал. Внешнюю зону образуют влажные вечнозелёные тропич. леса на оподзоленных латеритных и красных почвах (до 30° ю. ш.) и субтропич. вечнозелёные леса на ЮЗ и ЮВ на желтозёмах и краснозёмах. В долинах рек северного и северо-восточного побережья (до 19° ю. ш.) имеются участки гилей.

В гилеях среди местных видов высокоствольных деревьев встречаются представители флоры Юго-Вост. Азии и Малайского арх. (пальма-лиана ротанг, фикусы); тропич. и субтропич. леса образованы гл, обр. эвкалиптами, к к-рым на ЮВ присоединяются древовидные папоротники. Внутри зоны влажных вечнозелёных лесов лежит зона тропических и субтропических светлых эвкалиптовых лесов на красных, красно-бурых, горно-лесных бурых и оподзоленных коричневых (на ЮВ и ЮЗ) почвах. В подлеске характерны «травяное дерево» (древовидное лилейное), вьющиеся кустарники (главным образом из сем. бобовых) и многолетние красиво цветущие травы. Следующая внутр. зона — влажных саванн, на красных, красно-бурых и коричневых (в субтропиках) почвах, характеризуется развитием сплошного злакового покрова и единичными экз. ксерофитных эвкалиптов и акаций, «травяных деревьев» и безлистных казуарин. С возрастанием засушливости климата влажные саванны постепенно сменяются сухими саваннами и зарослями кустарников на серо-коричневых почвах, с дернинными ксерофитными злаками, единичными невысокими эвкалиптами и акациями, теряющими листву в засуху. Заросли кустарников, колючих низкорослых эвкалиптов и акаций — скрэбы — занимают здесь большие площади. Внутренние пустынные р-ны А. покрыты дернинами ксерофитных злаков (спинифекс, триодия), закрепляющих дюнные гряды пустынь и одевающих склоны гор.

Животный мир. Фауна материка также настолько своеобразна, что выделяется в особую Австралийскую область. В А. отсутствуют высшие млекопитающие (дикая собака динго, видимо, была завезена человеком), но сохранились сумчатые и другие представители фауны третичного и даже мелового периодов. Особенно типичны разнообразные кенгуру, обитающие как в лесах, так и в пустынях, сумчатые грызуны (вомбаты, кускусы), сумчатые медведи (коала). На ЮВ встречаются примитивные однопроходные млекопитающие утконос и ехидна, в реках на СВ — двоякодышащая рыба цератод. Эндемичны для Л. попугаи какаду, лирохвост и большеногие (сорные) куры (на С), страус эму, а также чёрные лебеди (на ЮЗ). Много ядовитых змей, ящериц, мух, скорпионов и ядовитых пауков. Европейцами в А. были ввезены крупный и мелкий рог. скот и кролики.

Природные районы. Ввиду равнинности рельефа А. в ней как крупные физико-географические районы прежде всего выделяются природные зоны, постепенно сменяющиеся с С на Ю. Зона лесосаванн и саванн занимает Землю Тасмана, Арнемленд, а также прибрежные равнины зал. Карпентария; зона тропич. пустынь — большую часть Зап. плато и Центр, бассейн (см. Центральная Австралия); с С, Ю и В её обрамляют полупустыни, включающие равнину Налларбор, разделяющую лесные и саванно-кустарниковые субтропич. ландшафты на ЮЗ и ЮВ. Первые распространены к 3 и В от хр. Дарлинг, вторые — на равнинах Муррея и гл. обр. на ЮВ Восточно-Австралийских гор, выделяемых в целом в особый природный район ввиду своеобразия всего комплекса их горных ландшафтов. Естеств. ландшафты материка сильно изменены человеком (особенно на В, ЮВ и ЮЗ) путём сведения лесов, вытаптывания трав в скотоводческих районах, распашки земель, уничтожения животных. Огромных размеров достигла эрозия почв, понизился уровень грунтовых вод, ухудшилось питание рек; фауна и флора сильно европеизированы. Л. А. Михайлова.

История открытия и исследования. Уже в классической древности, по чисто теоретическим соображениям, в географической науке утвердилось мнение о существовании юж. материка. На карте Птолемея (2 в.), а потом и на картах позднего средневековья была нанесена обширная терр. в Юж. полушарии, к Ю от тропика Козерога, к-рая паз. Terra Auslralis incognita («Неведомая Юж. Земля»). В 19 в. это назв. без эпитета «неведомая» по предложению М. Флиндерса закрепилось за материком А.

Не исключено, что сев. окраины А. были известны пек-рым индонез. племенам с древних времён. Достоверно известно, что одним из первых европейцев, приставших в 1606 к берегу А. в зал. Карпентария, был голландец В. Янсзон. Через неск. месяцев Л. Торрес проплыл через пролив, позднее наз. его именем. В дальнейшем голл. моряков, следовавших к о-ву Ява или от него, нередко относило к Зап. А., благодаря чему к 1640 было открыто зап. и частично сев. и юж. побережья. А. Тасман в 1642 прошёл южнее А. и открыл Тасманию. В 1644 он обошёл всё сев. побережье А. Его плавание доказало, что А. не только не является частью антарктич. материка, но даже и близко не подходит к нему. Нанесённое па карту побережье зап. половины А. было названо Н. Голландией. В 1770 Джеймс Кук открыл вост. побережье А. и назвал его Н. Юж. Уэльсом; с 1778 началась его колонизация англичанами. В 1798 Дж. Басе и М. Флиндерс обошли о-в Тасманию и открыли прол. Басса. Исследованиями Флиндерса и Н. Бодена было завершено открытие юж. побережья А.

Изучение внутр. частей материка началось от Сиднея и было связано гл. обр. с поисками пастбищ и воды для скота европ. переселенцев.

С 1813 по 1846 Д. Блэксленд и У. Уэнтворт, Оксли и Эванс, А. Каннингем, Г. Юм, Ч. Стёрт, Т. Митчелл исследовали юго-восток А. Ими были открыты система рек Муррея — Дарлинга, Голубые горы, хр. Ливер-пул, Австрал. Альпы. Э. Эйр открыл озёра Торренс, Эйр, хребты Флиндерс, Голер, а в 1841 прошёл вдоль юж. пустынного побережья А. до Олбани. Л. Лейххард в 1841, исследуя впервые сев.-вост. А., прошёл вдоль Большого Водораздельного хр. до зал. Карпентария и к нынешнему порту Дарвин.

В 1861 с Ю на С от Аделаиды до зал. Карпентария материк пересекли Р. Бёрк и У. Уилс, в 1860—62 Дж. Стюарт — от Аделаиды до зал. Ван-Димена, при этом он открыл хребты Макдоннелл, Стюартс-Влафф и безымянный центр, массив А. По маршруту Стюарта проложена линия трансавстрал. телеграфа. От этой линии отправлялись исследователи в глубь областей Зап. А., остававшихся пока совершенно неисследованными.

С 1872 по 1874 Э. Джайлс, продвигаясь от линии телеграфа на 3, открыл хребты Джордж-Джайлс и Масгрейв, пересыхающее оз. Амадиес и пустыню Гибсона. В 1873 П. Уорбертон, двигаясь со стороны гор Макдоннелл, впервые пересек Б. Песчаную пустыню с В на 3, а Дж. Форрест в 1874 — с 3 на В, по долине р. Мёрчисон, через полупустынные области Зап. А. и между пустынями Гибсона и Б. Виктория. Э. Джайлс в 1875 прошёл через пустыню Б. Виктория до Перта, а оттуда в 1876 двинулся к верховьям р. Ашбёртон, повернул к центру материка и пересек ранее им открытую пустыню Гибсона.

Окраины Зап. и Сев. А. с 1830 по 1891 исследовались братьями А. и Ф. Грегори, Банистером, Дж. Греем, Д. Стоксом и др. К концу 19 в. материк стал известен во всех частях.

Из исследователей 20 в. Уилкинс изучал р-ны Квинсленда и Сев. А. в 1923—25; М. Терри составил карту полупустынной полосы от р. Фицрой до Стёрт-Крика и описал р-ны между лесистым севером А. и пустыней в 1925; Медиген в 1929 исследовал на самолёте пустыню Арунта и котловину оз. Эйр; А. Маккая изучал Центр. А. и в 1928 Арнемленд. В результате многочисл. геогр. исследований в основном были изучены природные условия всей А., что способствовало быстрому хоз. освоению пригодных для жизни человека территорий. В наст, время проводятся частные исследования, связанные гл. обр. с поясками полезных ископаемых. я. Ф. Антошко.

Лит.: Глазовская М. А., Почвешю-географический очерк Австралии, М., 1952: Мухин Г. И. и Потомкий М. П., Австралия, [2 изд.]. М., 1956; Магидович И. П., Очерки по истории географических открытий, М., 1957; D a v i d Т. W., The geology of the Commonwealth of Australia, v. 1 — 3, L., [1950]; The Australian environment, 2 ed., Melbourn, 1950; G e n t i 1 1 i J., Australian climates and resources, Perth [a. o., 1946]: Money D. С h.. Australia and New Zealand, p. 1—2, L.. 1958.

Источники:

- Краткая географическая энциклопедия, Том 1/Гл.ред. Григорьев А.А. М.:Советсвкая энциклопедия - 1960, с.564

Домокомплект готовые каркасные домокомплекты www.indivi-dom.ru.

|

ПОИСК:

|

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'