Пределы выносливости организмов; толерантность

Итак, для жизни и нормального развития растений необходим определенный комплекс условий среды - факторов. Отсутствие или наличие хотя бы одного из них явно ограничивает рост и развитие растений. Применительно к компонентам минерального питания Ю. Либих (1840) сформулировал правило (закон): "важнейшим из факторов является тот, который находится в минимуме". Вскоре оказалось, что закон этот имеет более широкое значение. Ф. Блекман (1905) обобщил этот закон для совокупности всех экологических факторов, влияющих на жизнь растений, и назвал его "законом лимитирующих факторов". Позднее В. Шелфорд (1913) показал, что жизнедеятельность организма может в равной степени лимитироваться не только минимумом факторов, но и избытком некоторых из них. Так им был сформулирован закон толерантности (от лат. толеранцио - терпимость).

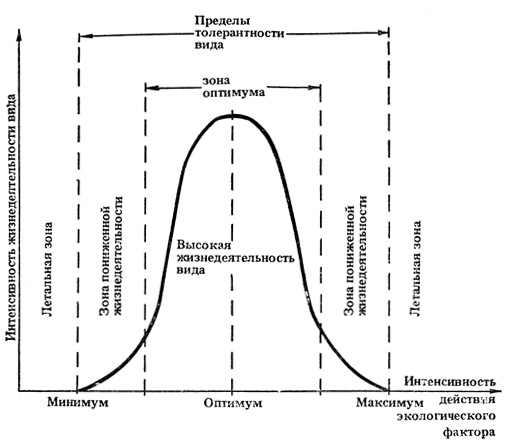

Следовательно, существование организма возможно в определенных границах толерантности, которые ограничены зонами минимума и максимума относительно данного фактора (рис. 13). За пределами этих границ находятся экстремальная зона и зона смерти (леталь). Однако внутри этих границ значение фактора не всегда одинаково благоприятно для протекания всех жизненных процессов. Зона минимума, оптимума и максимума неидентична для протекания различных процессов жизнедеятельности одного и того же организма.

Рис. 13. Толерантность вида в зависимости от интенсивности воздействия экологического фактора

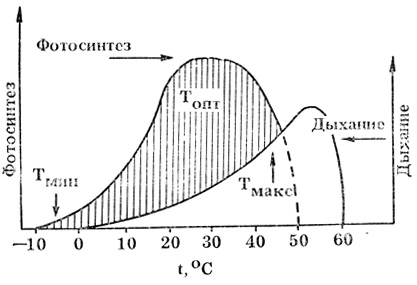

Так, физиологи растений установили, что скорость фотосинтеза и дыхания изменяется при изменении температуры неодинаково (рис. 14). Наиболее оптимальны для фотосинтеза температуры в пределах 20 - 25°С. У большинства растений, за исключением жаровыносливых, с дальнейшим ростом температур энергия фотосинтеза падает. Интенсивность же дыхания возрастает до температуры порядка 45°С. Конечно, разные виды на изменение какого-либо фактора реагируют по-разному.

Рис. 14. Соотношение между фотосинтезом и дыханием в зависимости от температур

В зависимости от малой или большой амплитуды толерантности виды растений разделяют на эврибионты (от греч. эурис - широкий) и стенобионты (от греч. стенос - узкий). Первые менее требовательны к среде и лучше приспосабливаются к ее условиям. Другие, напротив, распространены в условиях с ограниченным пределом колебаний условий жизни. Различная степень требовательности вида к факторам среды обозначается понятием экологическая валентность или экологическая пластичность вида. Например, большинство саранчовых могут питаться разнообразными растениями (многоядны), поэтому они являются эврифагами (от греч. эурис - широкий, фагос - пожирающий), тогда как виноградная филлоксера или гороховая зерновка, имеющие строгую избирательность к кормовому растению, рассматриваются как стенофаги (от греч. стенос - узкий, фагос - пожирающий). Первая может жить и развиваться лишь на виноградной лозе, а вторая - только на горохе.

У одного и того же вида экологическая валентность может меняться при переходе от одной стадии развития к другой. Часто молодые особи оказываются более уязвимыми и чувствительными к экологическим факторам, чем взрослые. При последовательных сменах стадий жизненного цикла у одного и того же вида границы толерантности заметно изменяются. Организмы поддерживают со средой определенное равновесие с помощью саморегуляции. Способность организмов (как и популяций, экосистем) поддерживать свои свойства на определенном, достаточно стабильном уровне называют гомеостазом.

Гомеостаз обеспечивается как постоянной функциональной саморегуляцией живой системы, так и постоянным возобновлением основных ее структур (клетка, организм или другая природная система). В саморегуляции растительных организмов важное значение имеют ферментные системы. Благодаря им растения в значительной мере могут противостоять неблагоприятным внешним факторам. Так, сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) в отличие от многих растений по отношению к кислотности почвы обладает широкой экологической амплитудой и успешно растет на кислых, нейтральных и щелочных почвах.

Заканчивая общий анализ влияния на организмы различных факторов среды, вкратце остановимся на следующих моментах: изменение режима тех или иных факторов может изменять потребность организмов в каком-либо другом факторе, но полностью заменить один фактор другим нельзя. Так, улучшение азотного питания растений увеличивает их толерантность к фактору влаги, но лишь до определенных пределов.

Экологическая валентность того или иного вида в целом складывается из его экологических валентностей по отношению к разным факторам. При этом широта экологических амплитуд разных факторов у одного и того же вида может быть неодинакова: например, вид может иметь широкую амплитуду в отношении тепла и одновременно узкую амплитуду по содержанию солей и т. д.

В состав одной и той же экосистемы не могут входить виды, занимающие абсолютно идентичную экологическую нишу. Это правило ("закон экологической индивидуальности видов") было впервые сформулировано Л. Раменским (1938) для растений, а затем подтверждено и для животных.

Аутэкологическая амплитуда и оптимум для того или иного вида чаще всего не совпадают с его синэкологической (фитоценотической) амплитудой и оптимумом ввиду конкурентного и другого давления со стороны других организмов в экосистемах.

|

ПОИСК:

|

© GEOMAN.RU, 2001-2021

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'