Биологические ресурсы Земли. Л. Родин, Н. Базйлевич, Н. Розов

В живом веществе Земли преобладают растительные организмы. На их долю приходится более 99% от суммы всего органического вещества планеты. Поэтому для человека небезынтересен вопрос о географических закономерностях его размещения и о мере количественной оценки растительности.

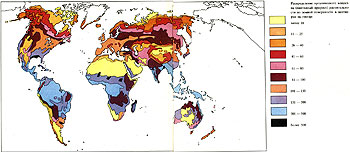

Напомним, что с позиций типологических (тундра, лес, степь, пустыня, тропический дождевой лес и т. п.) растительный покров суши изучен довольно хорошо, географическое его размещение общеизвестно и представлено на картах.

Накоплены также обильные сведения о запасе древесины в лесах, о продуктивности пастбищ и сенокосов, о запасах торфа и т. д. Но все они характеризуют лишь какую-то часть запасов или годичной продукции разных типов растительности. Что же касается полной оценки их продукции, включая и вещество, заключенное в корнях, корневищах, клубнях, луковицах, то для этого пока еще нет исчерпывающих данных.

И тем не менее уже в текущем столетии ученые пытались подсчитать годичную продукцию Земли в целом. Полученные при этом величины колебались от 33 млрд. т до 182 млрд. т в год. Столь большие расхождения этих цифр объясняются, вероятно, тем, что исходные данные были недостаточными, и поэтому отдельные авторы использовали косвенные показатели и допускали широкие экстраполяции. Кроме того, не принималось в расчет живое органическое вещество, заключенное в подземных органах растений. А ведь в тундрах и пустынях до 85%, в степях - 70-80%, в лесах - 20-25% органического вещества находится в корнях, корневищах и других подземных органах.

После того как нами были установлены основные закономерности биологической продуктивности главных типов растительности земного шара, появилась возможность провести и глобальный учет ее в тоннах сухого органического вещества.

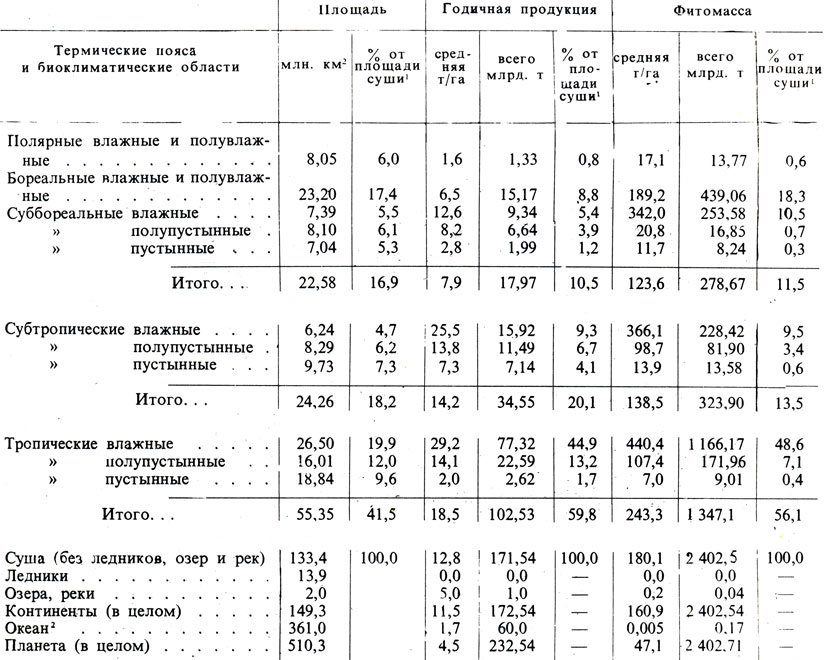

Для этого нами было выделено 106 почвенно-растительных формаций*, определены их площадь и годичная продукция. Здесь нет возможности перечислять все эти данные. Мы их обобщили по термическим поясам и биоклиматическим областям (см. табл. на стр. 99). Из таблицы видно, что объемы годичной продукции подчинены общим географическим закономерностям соотношения тепла и влаги. Однако здесь нет простой прямой зависимости, особенно при переувлажнении: если тепла много - переувлажнение способствует увеличению продукции, при недостатке тепла продукция снижается. Кроме того, продукция варьирует в зависимости от длины вегетационного периода, продуктивного увлажнения (количество осадков за вычетом поверхностного стока), условий минерального питания и др.

* (Почвенно-растительные формации - закономерные, экологически сопряженные сочетания растительности и почв, характеризующиеся определенным типом круговорота веществ в системе "Почва - растение" и сходными показателями годичной продукции органического вещества.)

Годичная продукция растительного вещества суши оценивается нами в 171,54 млрд. т. Основная доля ее (102,53 млрд. т, или около 60%) приходится на тропический пояс. Второе место занимает субтропический пояс (34,6 млрд. т, или 20%), минимальная продукция у полярного пояса - 1,3 млрд. т, или менее 1%.

Количество годичной продукции в каждом термическом поясе резко падает от влажных к полувлажным и особенно к пустынным областям. Наименее эта закономерность выражена в субтропическом поясе, наиболее - в тропическом. В первом это вызвано распространением пустынных типов растительности с обилием эфемеров, а во втором - отсутствием растительного покрова на обширных территориях пустынь. В целом же годичная продукция пустынных формаций составляет около 4% продукции суши, хотя площадь их превышает 22%. А вот занимающие около 39% суши леса создают почти 50% ее годичной продукции.

Наивысшей продуктивностью отличаются дельты и поймы: при ничтожной площади (всего 3%) они производят более 10 млрд. т (12%) органического вещества.

В отличие от суши в океане, дающем 47-72 млрд. г продукции, максимум ее характерен не для тропических, а для умеренных областей (см. карту на стр. 101), что обусловлено интенсивным перемешиванием вод в умеренных широтах. А наиболее высокая продукция приурочена к береговым зонам океанов благодаря притоку обогащенных элементами питания речных и подземных вод, а также размывающей деятельности на берегах, содействующей поступлению минеральных элементов.

Годичная продукция органического вещества и фитомасса земли (сухой вес)

* (Без ледников, озер и рек.)

** (По Богорову, 1969, и Кобленц-Мишке и др., 1968.)

Удаленные от берегов центральные части океанов, по существу представляют собой водные пустыни, давая самую низкую продукцию. Бедность жизни океана в высокоширотной Арктике и Антарктиде обусловлена холодностью вод и коротким вегетационным периодом.

В растительном покрове Земли наряду с эфемеровыми травяными сообществами пустынь, где вегетация исчисляется всего несколькими месяцами, широко представлены лесные сообщества, длительность жизни которых измеряется столетиями, а в некоторых случаях и даже тысячелетиями (гигантская секвойя в Калифорнии достигает возраста более 3500 лет). За долгий период жизни в стволах деревьев, ветвях и корнях накапливается большое количество органического вещества или фитомассы. Сколько же ее образуется на единицу площади в разных почвенно-растительных формациях и термических поясах? Прежде всего отметим, что в каждом из них встречаются формации с высокими и с низкими показателями запасов фитомассы на единицу площади. Если проследить за этими величинами в направлении от полярного пояса к тропическому, то окажется, что разница между максимальным и минимальным количеством фитомассы зональных типов растительности возрастает, абсолютные значения максимальных показателей увеличиваются, а минимальных - уменьшаются. Так, в полярном поясе запас фитомассы в тундрах равен 28 т/га, а в полярных пустынях - 5 т/га. В бореальном поясе хвойные леса южной тайги имеют запас фитомассы 300 т/га, а хвойные леса северной тайги - 150 т/га. Еще пример: широколиственные леса субтропического пояса характеризуются фитомассой в 400 т/га; полукустарниковые пустыни - 4,5 т/га, а пустыни этого пояса образуют только 2 т/га. Еще более велик диапазон в тропическом поясе, где дождевые тропические леса дают в среднем 650 т/га фитомассы, тогда как в тропических пустынях ее количество равно 1,5 т/га.

Эти явления обусловлены различным количеством солнечной радиации на разных широтах, с чем по особенному сочетаются обеспеченность водой, соотношения тепла и влаги; генетическими свойствами главнейших видов растений, слагающих сообщества, а также принадлежностью их к определенной жизненной форме (деревья, кустарники, травы и т. п.).

Опираясь на данные о площадях, занимаемых каждой из 106 почвенно-растительных формаций, мы подсчитали сумму фитомассы для каждой, а затем объединили их по биоклиматическим областям и термическим поясам. При этом не принимались во внимание распаханные земли, которые на земном шаре занимают 10-12% площади, а велись расчеты на так называемый восстановленный растительный покров, что позволяет говорить о потенциальных биологических ресурсах. В результате этой работы запас фитомассы суши Земли оценен нами в 2 402,54 млрд. т (см. табл. на стр. 99). Из них 1 347,1 млрд. т, или более 56%, приходится на тропический пояс.

Второе место занимает бореальный пояс (18% запасов фитомассы), далее идут субтропический пояс (около 14%), суббореальный (около 12%) и на последнем месте полярный пояс (менее 1%).

Анализ данных по 106 почвенно-растительным формациям (которые здесь не приведены из-за недостатка места) позволяет сделать важные выводы. Так, выявилось,что основные географические закономерности размещения фитомассы на суше Земли определяются лесными почвенно-растительными формациями. Запасы фитомассы в них равняются 1 960 млрд. т (округленно) - почти 82% фитомассы суши. При этом на долю лесов тропического пояса приходится почти 50% ее, на леса бореального пояса - 20% и на леса суббореального и субтропического поясов - примерно по 15%. Для сравнения напомним, что запасы фитомассы пустынных почвенно-растительных формаций исчисляются всего в 20 млрд. т.

Географическое распределение фитомассы в океане подчинено в общем тем же факторам, что и на суше: свет, тепло, питание, субстрат, взаимоотношения между организмами. Как и на суше, в океане чередуются области с повышенной и пониженной фитомассой. Более богаты жизнью области океана с циклоническим режимом вод. В них происходит подъем из глубин и поступление в поверхностные слои важнейших элементов питания. Для областей с антициклональным режимом, наоборот, типично опускание вод и обеднение пищей поверхностных слоев. Бедные жизнью обширные ареалы приурочены к антициклоническим областям в центре Тихого и Атлантического океанов и на юге Индийского. Районы с высокой концентрацией жизни занимают менее 1/4 акватории Мирового океана.

Заканчивая рассказ о биологических ресурсах планеты, хотим отметить, что все это имеет важное значение для прогнозов их использования.

Ведь наряду с возделыванием культурных растений - хлебных злаков, бобовых, клубневых, овощных и других - люди берут у природы натуральные растительные ресурсы: древесину, каучук, смолы, лекарственные вещества и др. Бурно развивающаяся в наше время промышленность требует все больше и больше природного растительного сырья. И не надо обольщаться тем, что из нефти и газа теперь создают искусственные синтетические материалы. Надо помнить, ведь и нефть, и газ - невозобновимые. ресурсы, а лес - источник сырья для производства различных материалов - возобновимый. Пока природные растительные ресурсы еще обильны. В наше время человек берет из леса только 1/3 его "полезностей", а около 2/3 их не используется, хотя они содержат множество ценных веществ и могут идти для различных промышленных нужд. При дальнейшем росте индустрии и населения потребление продуктов и материалов будет быстро увеличиваться. Напомним, например, что 30 лет назад в хозяйстве использовалось 5 тыс. изделий из древесины, а теперь почти 20 тысяч. Наши подсчеты мировых биологических ресурсов показывают неравномерность их распределения на Земле. Многие страны лишены или имеют в ограниченном количестве древесину, в то время как другие имеют огромные запасы ее, но мало их используют (как, например, Бразилия или страны Тропической Африки). На XII Тихоокеанском научном конгрессе, происходившем в августе 1971 г. в Австралии, много докладов было посвящено лесным ресурсам стран бассейна Тихого океана. Там были приведены расчетные данные потребления древесины на 1980, 1990 и даже на 2000 годы. Вывод их таков: удовлетворение этой потребности может быть обеспечено главным образом за счет ресурсов стран тропического и субтропического пояса.

|

ПОИСК:

|

© GEOMAN.RU, 2001-2021

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'