Глава 9. Вначале было слово

Словесы книжные - се бо суть реки, напояющие вселенную.

Еще в 1724 г. известный русский экономист И. Т. Посошков в своем итоговом сочинении "Книга о скудости и богатстве" советовал выращивать лес возле каждой степной деревни. Идею полезащитного лесоразведения неоднократно высказывал и пропагандировал во второй половине XVIII в. замечательный агроном и лесовод А. Т. Болотов. В начале XIX в. эффективность "древопольного" хозяйства, обеспечивающего и сбор стабильно высоких урожаев, и заготовку древесины, показали практически на юге Украины В. Я. Ломиковский и В. П. Скаржинский. Тогда же Н. И. Шатилов начал сажать лес в целях борьбы с эрозией почв.

История концепции интегрированного ведения сельского и лесного хозяйства насчитывает более 250 лет. Эту концепцию можно рассматривать как важнейшее достижение науки, ибо, суммируя многовековой опыт и базируясь на совокупности экологических, экономических и географических принципов, она доказала свою действенность в самых различных условиях - от тундр до пустынь. Правильнее даже говорить не о концепции, а о стратегии развития, о долговременной стратегии. "Анализ материалов, проведенный методом системной ретроспективы,- пишет В. Н. Виноградов (1983),- позволяет заглянуть вперед и предсказать, что за периодом гидрологической и химической мелиорации непременно наступит период интенсивной агролесомелиорации, так как именно она является одним из очень немногих средств восстановления экологического и биологического равновесия".

Приведем прежде всего несколько цифр. В России, на Украине и в Казахстане насчитывается около 5 млн га лесных насаждений, которые защищают примерно 40 млн га сельскохозяйственных угодий, обеспечивая получение дополнительно 4 млн т зерна, 17 млн т сочных кормов и значительного количества другой продукции. Производительность труда благодаря лесополосам повышается на 12-15%, затраты на их создание полностью окупаются в среднем за 7 лет.

Борьба с засухами (и бурями. Огромный ущерб сельскому хозяйству в районах недостаточного и неустойчивого атмосферного увлажнения наносят засухи и пыльные бури. Как показал еще в 1892 г. В. В. Докучаев, это закономерное следствие распашки степей и вырубки лесов. Особая экспедиция под руководством В. В. Докучаева заложила в северной, средней и южной подзонах степи три опытных участка, где были посажены лесные полосы, а по балкам и оврагам устроены пруды.

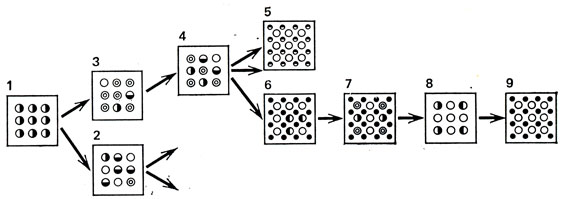

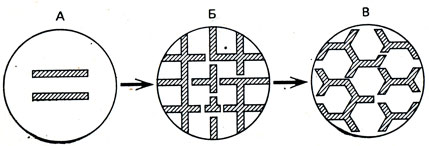

Три докучаевских стационара ныне превратились в крупные научно-производственные центры, которые способствовали возникновению сети вторичных и третичных центров. Эволюционировали методы создания микро- и макроструктуры защитных насаждений (см. рис. 41, 42). За последние 50 лет проведены многочисленные исследования защитной роли полос, разработана методика их размещения в зависимости от местных условий. По проблеме агролесомелиорации опубликованы десятки книг и сотни статей, содержащих ценный фактический материал.

Рис. 41. Развитие типов полезащитных насаждений: 1 - чистый; 2 - произвольный; 3 - донской; 4 - нормальный; 5 - теневой; 6 - древесно-кустарниковый; 7 - коридорный; 8 - диагонально-групповой; 9 - колковый

Рис. 42. Эволюция схем расположения полос: А - единичные полосы; Б - система полос квадратной формы; В - система полос гексагональной формы, обладающая, по расчетам, оптимальными характеристиками

Конкретные рекомендации по интеграции сельского и лесного хозяйства, конечно, варьируют от места к месту. В этом сложном деле не может и не должно быть шаблонных решений.

Для облегчения процедуры выбора конструкции полос А. К. Баленко (1985) проведено лесохозяйственное районирование страны. Всего выделено 12 районов с умеренно влажным, умеренно сухим, сухим и очень сухим климатом. Установлено, что в условиях умеренно влажного и отчасти умеренно сухого климата при годовых суммах атмосферных осадков от 325 до 550 мм целесообразно использовать продуваемые конструкции. Это объясняется спецификой природной обстановки в лесостепи и степи, где выпадает сравнительно много снега, который удерживается лесными полосами на полях. В сухой степи продуваемые полосы уже не так надежно накапливают снег, что сокращает весеннюю влагозарядку почв. Здесь предпочтительнее ажурные конструкции, аккумулирующие снега в 2 раза больше, чем продуваемые. Кроме того, они более устойчивы с точки зрения сохранения жизнестойкости деревьев. По имеющимся сведениям, эффективность и устойчивость полос возрастают при посадке невысоких кустарников. Ажурные конструкции рекомендуются также для полупустынь и орошаемых земель. Что касается непродуваемых полос, то область их применения ограничивается местами, где необходимо обеспечить произрастание леса в тяжелых условиях, но на поля они иногда оказывают неблагоприятное влияние, способствуя образованию сугробов снега и вымоканию озимых культур.

Ширина зоны наиболее эффективного действия (где скорость ветра снижается на 70% и более) достигает у ажурной полосы 20 высот, а у продуваемой - 25 высот. С наветренной стороны эффективная защита распространяется на 5 высот. Важно, что при объединении лесных полос в системы их ветрозащитное влияние усиливается на 10-15%, а высота действия на воздушный поток достигает уровня конденсации влаги, поэтому количество атмосферных осадков над ними может увеличиваться.

Благодаря уменьшению испаряемости - а в отдельных случаях и росту осадков - лесные полосы увлажняют прилегающую территорию в теплый период года. "Если в степи отношение осадков к испаряемости равно примерно 0,6, то под действием лесных полос оно увеличивается до 0,9. Иначе говоря, условия увлажнения в степи становятся такими же, как в лесостепи. Следовательно, лесные полосы превращают степь в лесостепь не только по внешнему (виду, но и по микроклимату полей" (Колесниченко, 1981). Как следствие этого, влага почвы полнее и экономнее расходуется на формирование урожая. Например, в низовьях Дона на 1 м3 воды озимая пшеница продуцирует на незащищенном поле 0,48 кг зерна, а на защищенном (в зоне 15-100 м от полосы) -0,82-1,12 кг (Николаенко, 1984).

При правильном расположении полос в сочетании с соответствующим размещением посевов сельскохозяйственных культур и кулис удается подавить водную эрозию, интенсивность которой иногда достигает 6-8 т/га на незащищенной пашне. Сеть лесных полос оказывается эффективным средством против пыльных бурь - ветровой эрозии на полях среди лесных полос не наблюдается.

Оптимизация структуры. Много внимания уделяется сейчас определению видового состава и целенаправленному формированию лесных культур. Дело в том, что древесные породы должны находиться в определенных сочетаниях, чтобы образовать устойчивое насаждение. Требуется найти оптимальные пропорции смешения между видами древесных растений. Пренебрежение этим условием привело в свое время к ряду неудач. В настоящее время на основе изучения естественных сообществ и анализа результатов многочисленных экспериментов выяснено, как следует смешивать виды древесных растений с учетом их биофизических взаимных влияний. Такие данные обобщены в книгах И. В. Колесниченко (1976, 1981). Им выделены аллелопатические группы, могущие составлять "каркас" насаждения.

На практике прежде всего отбирают древесные породы, способные нормально расти в данных природных условиях. Из их числа выбирают главную породу, обладающую в этих условиях наибольшей конкурентной способностью и способностью образовывать экономически выгодное лесное насаждение. Загем находят необходимый тип смешения, выделяя по отношению к главной породе активаторы и ингибиторы. Как обнаружилось, присутствие в ценозе небольшого количества ингибиторов главной породы повышает его жизнеспособность.

Для всех районов страны ныне определены главные сопутствующие породы и кустарники, которые обеспечивают достижение наибольшего результата в тех или иных географических условиях в зависимости от качества почв, характера рельефа и увлажненности территории.

Благодаря повышению обеспеченности посевов водой и питательными элементами на защищенных лесными полосами полях получают повышенные урожаи.

По новейшим данным, средневзвешенная прибавка урожая зерновых составляет в стране 3,5 ц/га, или 19%. Нормативные же приросты, закладываемые в проекты агролесомелиорации, составляют по зерну 9-14%, по техническим культурам- 12-13 и по кормовым культурам - 14-15%.

Полезащитные лесные полосы при неустойчивом атмосферном увлажнении стабилизируют урожайность, предотвращая гибель посевов от засухи. Так, по наблюдениям на Причерноморской низменности (Милосердов и др., 1984), из-за двухлетней засухи в сухих степях юга Украины при облесенности территории менее 1% погибло 69% растений озимой пшеницы, при облесенности 1,1-1,2% -50-60 при облесенности 2,1-4% гибель составила 32-34%.

Развитие лесомелиорации сдерживается из-за трудоемкости отдельных операций по прополке и уходу за лесными полосами. Для сокращения затрат испытана шахматная посадка деревьев, позволяющая обрабатывать землю под насаждениями в разных направлениях, что увеличивает долю площади с применением механизированных операций до 96-98%. Интересно здесь сближение технологических и экологических требований. По некоторым последним наблюдениям, насаждения с ячеистой структурой, воспроизводящей естественное размещение участков леса в лесостепи, оказываются более эффективными, чем насаждения с рядовой структурой.

В процессе рубок ухода и реконструкции лесных полос заготавливается древесина, которая служит важным в условиях безлесья источником топлива. В отдельных случаях лесные полосы выполняют двойную функцию - сельскохозяйственную и лесохозяйственную. Запас древесины может достигать 100 м3/га и более.

Средство от опустынивания. Лесомелиорация ныне шагнула из степных районов, где она зародилась, в заполярную тундру и субтропические пустыни. Особое значение, конечно, имет борьба с опустыниванием. Поскольку опустынивание вызывается прежде всего пастьбой скота на бедных угодьях, лесные насаждения в этих зонах предназначаются главным образом для целей животноводства. Они включают пастбище-защитные полосы, зеленые зонты, прифермовые насаждения, мелиоративно-кормовые насаждения, затишки.

Для защиты пастбища устраивают лесные полосы шириной 10-25 м, кулисы из нескольких узких полос, а также разреженные насаждения. Полосы создают на участках с относительно высокой естественной продуктивностью ценозов, они позволяют увеличить ее в 1,5-2 раза. Даже в пустынях Средней Азии при годовой сумме осадков от 110 до 250 мм удается выращивать пастбищезащитные полосы из черного саксаула. Урожай в полосах составляет 5-16 ц/га сена (в то время как на контроле - 3 ц/га), на прилегающих к полосам пастбищах продуктивность возрастает на 25% (Нечаева, 1985). Саксаул также дает топливо.

Однако обязательное условие для успешного облесения пустыни и полупустыни - наличие грунтовых вод, пусть и минерализованных. Тополь выдерживает концентрацию солей, равную 4-5 г/л, черный же саксаул способен использовать воды с минерализацией до 30-40 г/л. На участках с низкой естественной продуктивностью создают лесопастбищные насаждения, вводя в сообщество древесную и кустарниковую растительность, которая более или менее равномерно размещается по площади.

Исследованиями отечественных геоботаников установлено, что оптимальная норма отчуждения пустынной растительности на пастбище составляет примерно 75%. При большей и меньшей нагрузке растительность деградирует, часто необратимо. Возникает эффект опустынивания. Для дополнительного увеличения емкости пастбищ устраивают мелиоративно-кормовые насаждения. Эти насаждения, будучи устойчивым источником дополнительного корма на весь вегетационный период, одновременно оказывают положительное влияние на прилегающие участки пастбища.

Благодаря лесным защитным насаждениям в среднем живой вес взрослого поголовья овец увеличивается на 7-15%, ягнят - на 12-14, настриг шерсти -на 10-11, сохранность овцематок и ягнят - на 2-6 %.

Защитное лесоразведение в полупустыне и пустыне - важное, но не единственное средство борьбы с нежелательными явлениями. Весьма эффективным в Средней Азии оказалось создание новых агрофитоценозов.

Начато осуществление программы аридного кормопроизводства, включающей создание зональных схем агролесомелиорации, базирующихся на максимальном использовании местной флоры. Проводится изучение перспективных видов для внедрения их в культуру и выведения сортов с ценными биологическими качествами. Предусматривается в ближайшей перспективе в несколько раз увеличить площадь пустынных и полупустынных пастбищ, защищаемую лесонасаждениями, которая в настоящий момент достигла 1 млн га.

Позитивные побочные эффекты. Облесение обогащает ландшафт, делает его более разнообразным и устойчивым. Показателем этого эффекта в районах, обладающих системами лесных полос, может служить удлинение пищевых цепей на 1-2 звена благодаря возвращению хищников. Например, в уже упоминавшейся Каменной степи число видов энтомофагов увеличивается в 4 раза.

Для человека важны такие положительные результаты влияния лесных полос, как повышение эстетической привлекательности места проживания; улучшение местного климата; снижение загрязненности атмосферы пылью и микроорганизмами; сокращение содержания в воде взвешенных частиц, солей, остатков ядохимикатов и гербицидов, а также патогенных микробов; ликвидация или смягчение водного дефицита; появление возможности более разнообразного и интересного отдыха; увеличение прямых и косвенных доходов, уменьшение расходов.

Как показывает опыт, благодаря улучшению условий жизни районы с развитой системой полезащитных и пастбищеза-щитных полос выделяются по демографическим показателям: из них значительно меньше людей выезжает и больше приезжает.

Таким образом, материализация идеи защитного лесоразведения представляет собой действенное средство в решении современных экологических, экономических и социальных проблем сельской местности.

|

ПОИСК:

|

© GEOMAN.RU, 2001-2021

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'