Глава IV. Японская островная дуга

Эта островная дуга сложена реликтами древних складчатых поясов, которые в совокупности с миоцен-плиоценовыми прогибами образовали неогеновую островную дугу. Общая мощность земной коры достигает здесь 40-42 км. Строение Японской дуги характерно тем, что в ней присутствует мощный "гранитный" слой, имеющий сложное строение. Вдоль всей дуги "базальтовый" слой имеет мощность 17-28 км. Его кровля находится на глубинах от 20 до 35 км.

Особенности глубинного строения Японской дуги оказывают существенное влияние на распределение новейших влк. и на характер вулканизма. Структурам с максимальными мощностями тех или иных подслоев "гранитного" слоя свойствен кислый вулканизм с образованием игнимбритовых полей и больших кальдер типа кальдеры Кракатау. Структурам с относительно мощным "базальтовым" слоем присущи проявления основного вулканизма с образованием базальтовых плато, вулканических щитов, зон ареального вулканизма. Имеются и общие особенности в распределении типов магм под Японской дугой, обусловленные разной глубиной питания влк. из верхней мантии.

Породы толеитовой магмы, залегающей относительно неглубоко, извергаются влк. восточной части северной половины о-ва Хонсю (на хр. Оу), а также на п-ове Сиретоко (о-в Хоккайдо). Эти влк. образуют как бы внешний пояс. Западнее его, вдоль западного берега северной половины о-ва Хонсю, распространены влк., извергающие более глубоко залегающие высокоглиноземистые лавы. Южное продолжение этого пояса - на п-ове Идзу, северное - на хр. Токати (центр о-ва Хоккайдо). Еще западнее, в южной половине; о-ва Хонсю, в северной половине о-ва Кюсю, на берегах Японского моря распространены влк., дающие щелочные оливиновые базальты. Щелочная магма залегает в мантии наиболее глубоко.

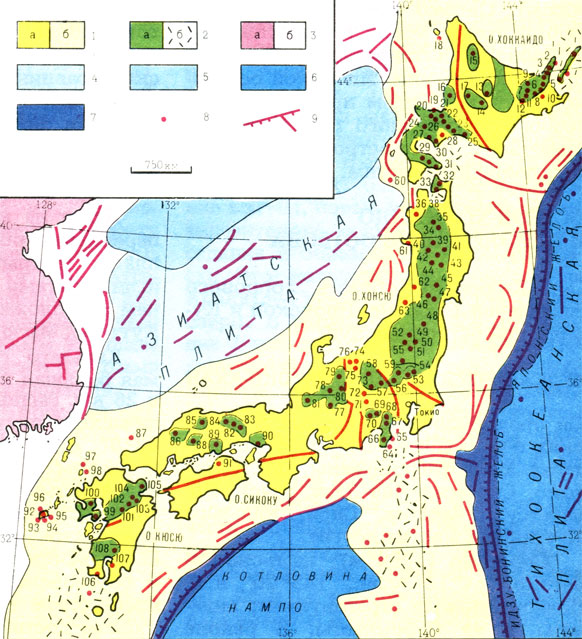

Вулканы Японской островной дуги: 1. Альпийская складчатость: а - островные глыбы; б - подводные участки. 2. Поля новейших эффузивов: а - надводные; б - подводные. 3. Эпимезозойские и более древние платформы: а - надводные; б - подводные. 4. Краевые валы, океанические поднятия и хребты на дне океана. 5. Прогибы морских впадин-котловин. 6. Глубоководные океанические котловины. 7. Глубоководные желоба. 8. Вулканы надводные и подводные. 9. Глубинные разломы. Вулканы: 1. Сиретоко 2. Сиретоко-Иво-Дзан. 3. Раусу. 4. Оннебетсу. 5. Унабетсу. 6. Сяри. 7. Кальдера Куттяро. 8. Атосанупури. 9. Накадзима. 10. Кальдера Масю. 11. Кальдера Акан. 12. Меакан. 13. Тайсецу. 14. Токати. 15. Хако. 16. Секамбецу. 17. Иррумукеппу. 18. О-в Рисири. 19. Амамасу. 20. Санкону. 21. Иохи. 22. Тенгу. 23. Саппоро. 24. Сирибеси. 25. Кальдера Сикоцу. 26. Кальдера Тоя. 27. Усу. 28. Ноборибецу. 29. Комагатаке. 30. Хикотсо. 31. Эсан. 32. Хиути. 33. Осоре. 34. Кальдера Товада. 35. Хаккода. 36. Иваки. 37. Нанашигуреяма. 38. Кальдера Камотояма. 39. Акита-Якеяма. 40. Мариошияма. 41. Кальдера Ивате. 42. Комагадаке. 43. Кайо. 44. Кальдера Тадзава. 45. Курикома. 46. Кальдера Оникоба. 47. Наруго. 48. Дзао. 49. Адзума. 50. Адатара. 5 1. Кальдера Инавасиро. 52. Бандай. 53. Такахара. 54. Оманаго. 55. Насу. 56. Акаги. 57. Харуна. 58. Кусату-Сиране. 59. Никко-Сиране. 60. О-в Осима. 61. Кампу. 62. Текай. 63. Гассан. 64. Амаги. 65. Омуро. 66. Ооджима. 67. Кисодаке. 68. Хаконе. 69. Фудзияма. 70. Аситака. 71. Яцугатаке. 72. Татешина. 73. Асама. 74. Майоко. 75. Курошима. 76. Ниигата-Якеяма. 77. Онтеик. 78. Норикура. 79. Татэ. 80. Хаку. 81. Дайниши. 82. Сугано. 83. Хеносен. 84. Огиносен. 85. Дайсен. 86. Санбе. 87. О-в Мисима. 88. Арато. 89. Хино. 90. Зуши. 91. Сануки-Фудзи. 92. О-в Фукуэ. 93. Касаяма. 94. Мидаке. 95. Фукуэ. 96. Киодаке. 97. Матсу Сима. 98. Какара Сима. 99. Ундзен. 100. Тара. 101. Асо. 102. Кудзю. 103. Цуруми. 104. Юфу. 105. Футаго. 106. Каймой. 107. Сакурадзима. 108. Кирисима

Новейшая вулканическая деятельность в Японской островной дуге началась в палеогене - более 30 млн. лет назад. Максимального развития она достигла в миоцене. В плиоцене произошло некоторое ее затухание. Она снова возобновилась с большой силой в плейстоцене, когда сформировались мощные покровы игнимбритов, потоки пирокластов, возникли большие кальдеры и стратовулканы. Современное распределение вулканов в дуге определяется плейстоценовой вулканической деятельностью. Стратовулканы и вулканические щиты, покровы игнимбритов и лав плейстоценового и голоценового возраста сохранились в рельефе хорошо. Миоценовые же влк. либо полностью разрушены, либо погребены под более молодыми образованиями и не выражены в современном рельефе.

Объемы вулканических пород в раннем и среднем миоцене составляли 150 тыс. куб. км, в позднем миоцене и плиоцене - они 20 тыс. куб. км, в плейстоцене - 5 тыс. куб. км. Тем не менее в плейстоцене и голоцене в пределах дуги возникло более 200 крупных влк. Часть из них (по одним источникам 42, по другим 60) сохранили активность до настоящего времени.

Плейстоценовые и голоценовые влк. размещаются вдоль внутренних разломов дуги. Эти разломы были заложены в раннем миоцене, когда развивались новейшие геосинклинальные прогибы. Однако расположение плейстоценовых и голоценовых влк. только частично совпадает с этими прогибами. Более важную роль в распределении молодых влк. сыграли новейшие глыбовые структуры земной коры.

Исходя из общих химических особенностей лав (толеитовые, высокоглиноземистые, щелочные базальтовые) принято группировать современные влк. Японии в несколько вулканических поясов. Обычно выделяют следующие пояса: Насу (запад о-ва Хоккайдо, центральная зона на севере о-ва Хонсю), Токаи (западный берег северного Хонсю), Фудзи (поперечная зона на Хонсю близ 138 меридиана), Норикура (центральная часть Хонсю), Дайсен (побережье Японского моря на западном Хонсю), Унзен (северная часть о-ва Кюсю), Рюкю (центральная часть о-ва Кюсю). Однако эти пояса прослеживаются не по всему их протяжению и проводятся по-разному. Поэтому при описании влк. Японской островной дуги мы будем придерживаться геолого-структурного принципа, распределяя влк. по островным глыбам и их составным частям.

|

ПОИСК:

|

© GEOMAN.RU, 2001-2021

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'