Рост облачных капель

Каждому знакомо явление конденсации. Мы уже говорили о простом опыте со стаканом ледяной воды. В холодный день вы можете легко наблюдать процесс конденсации: при дыхании образуется облачко, состоящее из мельчайших капелек воды. Водяные пары находятся в воздухе, выдыхаемом из ваших легких. Можно привести множество других примеров конденсации: белое облако над паровозом, жемчужно-белый след самолета, летящего на большой высоте.

Конденсация - это процесс, при котором молекулы водяного пара слипаются в достаточно большие группы, образуя жидкую воду. Когда мы имеем дело с большими поверхностями, достаточно знать свойства и температуру поверхности, а также температуру и относительную влажность воздуха, чтобы объяснить физическую сущность конденсации.

Представим себе теплый день, когда температура воздуха 26° С, а относительная влажность 50%. Возьмем стакан, наполним его ледяной водой и поставим на стол. Воздух, соприкасающийся со стаканом, тотчас же начнет охлаждаться. Но по мере охлаждения воздуха его относительная влажность повышается, даже если в него не поступают водяные пары.

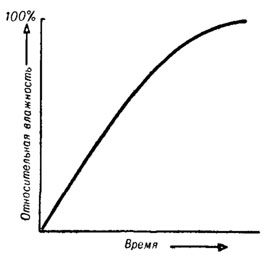

Рис. 7. Зависимость относительной влажности от времени при испарении воды в сухой воздух

Чтобы понять, почему это происходит, отвлечемся на время и исследуем свойства воздуха и водяного пара. Пусть у нас имеется закупоренная банка с небольшим количеством воды на дне. Если относительная влажность воздуха в банке, когда мы наливали в нее воду, составляла 50%, то вода должна испаряться. Молекулы водяного пара будут вырываться из жидкости в воздух, а некоторые молекулы водяного пара будут поступать из воздуха в воду, но таких окажется меньше. Постепенно число молекул водяного пара в воздухе будет возрастать, а относительная влажность повышаться. В результате будет уменьшаться разница между количеством молекул, переходящих из воды в воздух и наоборот. Это в свою очередь приведет к тому, что скорость увеличения влажности воздуха будет уменьшаться. Рисунок 7 иллюстрирует процесс роста влажности со временем. Когда кривая достигает уровня, соответствующего 100%, воздух становится насыщенным. В этой точке создается равновесие: число молекул водяного пара, переходящих из воды в воздух, в точности равно числу молекул, поступающих из воздуха в воду. Количество водяных паров в воздухе можно определить, измеряя их давление (или, как часто говорят, упругость). При насыщении это будет так называемая упругость насыщающих паров.

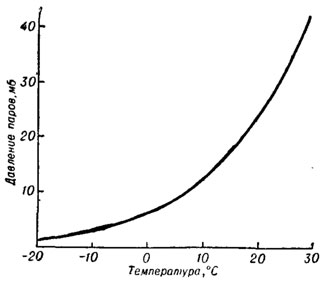

Рис. 8. Зависимость упругости насыщающих паров от температуры

Хорошо известно, что количество паров воды, которое может находиться в воздухе, зависит от его температуры. Чем выше температура, тем выше и упругость насыщающих паров (рис. 8).

В описанном выше эксперименте предполагалось, что температура остается неизменной. Если, после того как воздух достигнет состояния насыщения, банку поместить в холодильник, чтобы понизить ее температуру, молекулы водяного пара вновь начнут возвращаться в воду. При более низкой температуре упругость (давление) насыщающих паров в воздухе уменьшается, а следовательно, уменьшается и количество молекул водяных паров, которые он может содержать.

|

ПОИСК:

|

© GEOMAN.RU, 2001-2021

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'