7. Группа галлуазита

Эта группа обнимает довольно большое число детально изучающихся в настоящее время минеральных видов и разновидностей сравнительно сложного состава Мы здесь опишем чисто алюминиевую разность - галлуазит, затем никелевую - гарниерит и, наконец, образования смешанного состава - гарниерит-галлуазит. Как правило, эти минералы встречаются в виде коллоидных или метаколлоидных образований.

Все относящиеся сюда минеральные виды обладают общими физическими свойствами и близки друг к другу по условиям их образования, возникая в виде гелей путем коагуляции золей исключительно в экзогенных условиях. Характерной особенностью этих минералов, отличающей их от предыдущей группы, является наличие в их составе некоторого количества молекулярной воды, слабо удерживаемой в кристаллической решетке. Любопытно, что после обезвоживания (хотя бы и частичного) вновь поглощения воды не происходит; это существенно отличает минералы данной группы от минералов следующей группы монтмориллонита. Высушенные массы обладают относительно повышенной твердостью и плоскораковистым изломом, причем поверхность излома полируется ногтем. Характерно также, что при обезвоживании они распадаются на множество мелких остроугольных обломков.

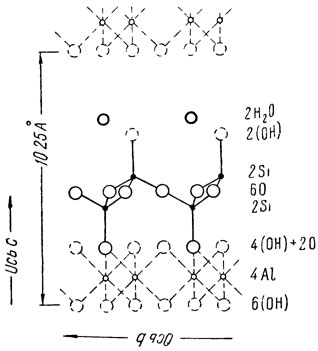

Рис. 344. Кристаллическая решетка галлуазита

Кристаллическая структура галлуазита, наиболее изученного из минералов данной группы, не совсем похожа на структуру каолинита, несмотря на тождество их состава (за исключением 2H2O, входящих в состав галлуазита). Из рис. 344 видно, что "гидраргиллитовый" слой сочленяется аналогично тому, как в структуре каолинита (см. рис. 341). Однако в слое кремне-кислородных тетраэдров допускают существование совсем другой картины. Вершинки тетраэдров с активными кислородными ионами обращены то вниз, то вверх (поочередно). При этом в вершинках, обращенных кверху, места ионов кислорода, как полагают, замещены более слабыми гидроксильными анионами [ОН]1-. Этим и объясняется удержание в решетке слоев молекул H2O. Последние с вышележащим "гидраргиллитовым" слоем связаны, естественно, слабее.

Чисто магнезиальная разность группы минералов галлуазита изучена еще далеко не достаточно, и не ясна даже химическая формула ее. Следует вообще заметить, что гидросиликаты магния во многих случаях, несмотря на различие химических свойств, нередко формально описывались под одними и теми же названиями.

Галлуазит - Al4[Si4O10][OH]8•4H2O*, или Al2O3•2SiO2•4H2O.

*(Формула несколько упрощена.)

Химический состав. Al2O3 34,7%, SiO2 40,8%, H2O 24,5%. Половина-количества воды представлена в минерале в виде гидроксила, остальная - в виде молекул H2O. Количество молекулярной воды непостоянно (меньше, чем 4H2O), в зависимости от чего колеблются содержания и остальных компонентов. В качестве примесей в незначительных количествах часто присутствуют Fe2O3, Cr2O3, MgO, FeO, иногда NiO, CuO, ZnO.

Сингония моноклинная. Встречается в виде гелеподобных полуматовых масс с плоскораковистым изломом. Характерно, что тонко диспергированные частички галлуазита на фотографиях, полученных с помощью электронного микроскопа при очень больших увеличениях, имеют пруткообразную форму в отличие от пластинчатых частичек каолинита.

Цвет галлуазита белый, часто с различными оттенками: желтоватым, буроватым, красноватым, голубоватым, зеленоватым. Внешняя оболочка нередко железистая. Блеск у свежих фарфоровидных разностей восковой, пористые и рыхлые разности матовые. Средний показатель преломления варьирует от 1,507 до 1,550 (увеличивается по мере уменьшения H2O).

Твердость 1-2. Хрупок. Легко полируется при трении ногтем. Рыхлые разности на ощупь часто талькоподобны. Плотные разности по высыхании на воздухе растрескиваются, распадаясь на мелкие угловатые обломки с плоскораковистым изломом (явление, весьма характерное для всех минералов группы галлуазита). Уд. вес колеблется в зависимости от содержания H2O от 2,0 до 2,2.

Диагностические признаки. Рыхлые разности галлуазита по внешним признакам не отличимы от таких же разностей каолинита. Практически у них аналогичны и кривые нагревания. Зато они существенно отличаются от каолинита по содержанию воды, оптическим константам, а также по поведению кривых обезвоживания, особенно в начальных стадиях. Характерны также низкая твердость, способность полироваться ногтем и низкий удельный вес.

П. п. тр. не плавится. В закрытой трубке выделяет весьма значительное количество воды. В кислотах и щелочах частично разлагается, особенно при подогревании. В воде постепенно распадается на кусочки, не разбухая. В сухом виде липнет к языку.

Происхождение. Галлуазит является типичным экзогенным минералом и встречается главным образом в коре выветривания горных пород (габбро, диабазов, порфиритов и др.) и некоторых рудных месторождений никеля, меди и цинка. Обычно он образует небольшие линзообразные массы и стяжения, нередко в ассоциации с другими минералами этой группы, а также с алунитом, иногда диаспором, монтмориллонитом, аллофаном и др.

Встречается также в карстовых впадинах среди известняков и, наконец, в кислых почвах, богатых органическими кислотами.

Месторождения. Галлуазит довольно широко распространен в коре выветривания многих месторождений никелевых гидросиликатов Ю. Урала: Айдырлинском, Халиловском и др. Обычно он бывает загрязнен различными химическими и механическими примесями. Установлен в Журавлинском месторождении на р. Чусовой (Урал) в карстовой впадине вместе с алунитом и гидраргиллитом на границе известняков и бурых глин, в районе Кривого Рога, Минусинском районе Хакассии и других местах.

За границей впервые был установлен в Бельгии, в районе старых железных и цинковых рудников на известняках Англер, близ Льежа.

Самостоятельного практического значения не имеет.

Гарниерит - Ni4[Si4O10][OH]4•4H2O или Ni6[Si4O10][OH]8•4H2O. Синоним: нумеит.

Химический состав не постоянен. Почти всегда в виде изоморфной примеси к NiO устанавливается MgO в количестве до 15% и выше, что свидетельствует о широкой смесимости.

Сингония не известна. Образуется в виде гелей и скрытокристаллических агрегатов, изредка в натечных формах (среди пустот) и землистых массах.

Цвет гарниерита яркий голубовато-зеленый, реже синевато-зеленый или густой травяно-зеленый. Блеск обычно матовый, иногда восковой, жирный. Средний показатель преломления колеблется от 1,566 до 1,590.

Твердость 2-2,5. Ногтем не чертится, но полируется. Хрупок. Излом плоскораковистый. Уд. вес 2,3-2,8.

Диагностические признаки. По физическим свойствам близок к галлуазиту. Богатые никелем разности узнаются по яркой травяно-зеленой окраске. Более надежные определения бледноокрашенных разностей возможны лишь с помощью данных химических анализов и оптических констант.

П. п. тр. не плавится. При прокаливании в восстановительном пламени приобретает магнитные свойства. В концентрированной HCl разлагается при нагревании.

Происхождение. Как и другие гидросиликаты никеля, образуется в процессе энергичного выветривания ультраосновных пород (дунитов, перидотитов, серпентинитов) в условиях жаркого тропического или субтропического климата. Реже наблюдается в карстовых впадинах на границе известняков с серпентинитовыми массивами в ассоциации с минеральными видами галлуазит-гарниеритового ряда. В коре выветривания серпентинитов встречается в более высоких горизонтах, чем бедные никелем магнезиальные гидросиликаты. Выделяется, повидимому, в слабо щелочных или нейтральных средах. В ассоциации с ним почти постоянно встречается кварц экзогенного происхождения, выделяющийся в виде жилок в трещинках усыхания. В воздушно-сухих условиях способен терять часть воды, растрескиваться и переходить в землистые массы.

Практическое значение. Совместно с другими гидросиликатами никеля гарниерит участвует в составе руд, являющихся одним из важных источников никеля.

Месторождения. В СССР гарниерит встречается в месторождениях Уфалейского района (Средний Урал) среди глиноподобных образований галлуазит-гарниеритового ряда. Здесь он концентрируется в карстовых воронках известняков по соседству с серпентинитовым массивом. Сравнительно широко распространен в коре выветривания серпентинитов в Аккермановском (около г. Орска) и Халиловском (Ю. Урал) районах, а также в месторождениях Кемпирсайского района Актюбинской области в аналогичных условиях.

Впервые был установлен в Новой Каледонии около Нумеа. Силикатные никелевые руды, как и на Урале, здесь залегают под железистыми остаточными продуктами выветривания серпентинитовых массивов.

Гарниерит-галлуазит - n {(Ni,Mg)4 [Si4O10] [OH]4•4H2O}- (100-n) {(Al, Fe)4[Si4O10] [OH]8•4H2O}. Этот ряд обнимает многочисленные минеральные виды, отличающиеся друг от друга главным образом по химическому составу и окраске.

Химический состав изменяется в широких пределах. Кроме указанных в формуле компонентов, в незначительных количествах иногда присутствуют: Cr2O3, FeO, MnO, CaO и щелочи. Характерно, что отношение (RO + 2R2O3): RO2 близко к 1, а отношение RO:(RO+R2O3) изменяется от О до 1. Как и для всех других минералов этого ряда, количество молекулярной воды не постоянно; обычно, вследствие частичной дегидратации на воздухе, ее меньше, чем полагается по формуле.

Агрегаты. Встречаются в виде гелеподобных хрупких конкреций, часто разбитых на мелкие обломки вследствие усыхания.

Цвет сильно меняется в зависимости от состава. В порядке от ферри-галлуазита к гарниериту можно наблюдать примерно следующую смену окрасок: бурая или шоколадно-бурая, светлокоричневая, желто-бурая, палевая, зеленовато-желтая, бледнозелёная или голубовато-зеленая, интенсивно-зеленая. Блеск восковой, матовый (у частично дегидратированных разностей). N = 1,58-1,60.

Твердость 1-2. Хрупки. По мере дегидратации на воздухе все они распадаются на мелкие куски с плоскораковистым изломом. Уд. веса их также близки друг другу (2-2,5).

Диагностические признаки те же, что были указаны для галлуазита и гарниерита: низкая твердость, способность распадаться на куски в процессе дегидратации, полироваться ногтем и т. д.

Происхождение и месторождения. Образуются в процессе выветривания ультраосновных пород. Источником никеля, магния и железа являются главным образом серпентин и те минералы, за счет которых он произошел. Источником же алюминия, особенно для богатых глиноземом минеральных видов этой группы, обычно служат боковые породы, вмещающие серпентинитовые массивы (например, порфириты, глинистые сланцы и др.).

Минералы этого ряда детально изучены в месторождениях силикатно-никелевых руд Среднего Урала: Петровском, Тюленевском, Ново-Черемшанском, Голендухинском и др. Здесь минералы этого ряда широко развиты в приконтактных впадинах в виде покрова на поверхности мраморов или конкреций в галлуазитовых глинах по соседству с подвергавшимися выветриванию в древнее время серпенти-нитовыми массивами.

Конкреции обычно бывают разбиты на мелкие обломки и поражают разнообразием своей окраски. Нередко цвет постепенно меняется даже в одном и том же образце.

|

ПОИСК:

|

© GEOMAN.RU, 2001-2021

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'