10. Группа уранинита

Сюда относятся двуокиси четырехвалентных металлов: U, Th и Zr. Здесь опишем лишь уранинит.

Уранинит - UO2. Название дано по составу. Является важнейшим источником урана и радия.

Химический состав встречающихся кристаллов не отвечает написанной формуле*, он является промежуточным между UO2 и UO3. Наличие в составе уранинита U+6, вероятно, обязано процессу окисления. Содержит Ra, Ас, Ро и другие продукты радиоактивных превращений. Как конечный продукт радиоактивного распада U и Th в уранинитах всегда присутствует "радиогенический" Рb (изотопы Pb2O6, Рb2O7 и Рb2O8). Содержание его нередко достигает 10-20%. Однако в урановых рудах часто устанавливается и обычный свинец (за счет включений галенита), содержащий, кроме указанных изотопов, также изотоп Рb2O4 в постоянном количестве (около 10%)по отношению к другим изотопам. Некоторые разности уранинита, носящие специальные названия клевеита или нивенита, содержат редкие земли (Се, La,Er...), а также Y. Их количество достигает нескольких процентов (до 12%). Для крупнокристаллических разностей, встречающихся в пегматитах, характерно содержание Th. Изредка в значительных количествах (до 7,5%) присутствует Zr. Устанавливаются также газы: Не, Ar, N, СO2 и др. Гелий во всех случаях является результатом радиоактивного распада, а аргон и азот могут быть, по крайней мере отчасти, получены из атмосферы. Почти постоянно присутствует Н2O, входящая в состав при изменении вещества.

*(Напомним из химии, что уран с кислородом дает следующие соединения: UO2 - закись урана, называемую также двуокисью, черного цвета и UO3 - аморфную трех-окись урана, желтого цвета)

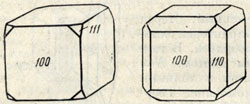

Рис. 178. Кристаллы уранинита

Сингония кубическая; гексаоктаэдрический в. с. Кристаллическая структура типа флюорита (см. рис. 135). Облик кристаллов кубический с подчиненным развитием граней октаэдра и ромбического додекаэдра (рис. 178). Встречаются октаэдрические, изредка ромбододекаэдрические кристаллы. Размеры их обычно небольшие (иногда до 1 см). Наблюдаются вросшими в породу. Двойники прорастания по флюоритовому закону редки. Агрегаты. Чаще наблюдается в виде колломорфных почковидных, натечных форм. Такие разности называют "урановой смоляной рудой", "урановой смолкой", "настураном" (от греческого слова "настос" - плотный). Наконец, наблюдаются матовые сажистые налеты или порошковатые массы, называемые "урановой чернью".

Цвет уранинита черный, иногда со слабым фиолетовым оттенком. В тонких шлифах в проходящем свете непрозрачен или просвечивает темнобурым, а сильно измененные участки - зеленоватым оттенком. Черта буровато-черная, слегка блестящая. Блеск полуметаллический, чаще типичный смоляной, а у сильно измененных разностей восковой или матовый.

Твердость 5-б, у сильно измененных разностей надает до 3. Хрупок. Излом неровный, приближающийся к раковистому. Уд. вес 10,3-10,6, у сильно измененных разностей ниже. Обычно колеблется от 8 до 10, иногда падает до 6,5 и даже до 4,5. Прочие свойства. Сильно радиоактивен.

Диагностические признаки. Характерны черный цвет, сильный смолистый блеск в изломе, высокий удельный вес и сильная радиоактивность. В окисленных образцах весьма характерна также ассоциация с ярко окрашенными в оранжевые и желтые цвета продуктами разрушения уранинита или урановой смолки.

II. н. тр. не плавится. Значительно окисленные разности уранинита довольно легко растворяются в HNO3, H2SO4 и HF. Соляная кислота растворяет его очень медленно. Наибольшей растворимостью обладают разности, содержащие редкие земли. Перл буры в восстановительном пламени зеленый, в окислительном желтый. При нейтрализации раствора аммиаком выпадает желтый осадок (NH4)2UO4 - ураната аммония.

Происхождение. Среди месторождений уранинита различаются следующие главные генетические типы.

Скопления минералов урана в гранитовых и спенитовых пегматитах, где уранинит встречается сравнительно редко и обычно распределен очень неравномерно в парагенезисе с минералами редких земель, ниобия, тантала (колумбитом, стрюверитом, фергюсонитом, монацитом и другими), а также с турмалином, цирконом, полевыми пшатами, слюдами, иногда в ассоциации с ураноносными органическими соединениями (рис. 179): тухолитом (асфальтоподобным веществом), карбураном и другими минералами. Уранинит, как правило, содержит торий и редкие земли.

Рис. 179. Радиография двух приполированных образцов уранинита с прожилками тухолита (черное)

В значительно больших количествах окислы урана распространены в гидротермальных месторождениях так называемой Со-Ni-Bi-Ag-U-формации. Уранинит в месторождениях этого типа ассоциирует с арсенидами никеля и кобальта (никелином, смальтином, раммельсбергитом, хлоантитом), самородным висмутом, иногда висмутином, самородным мышьяком, самородным серебром, аргентитом, в других случаях - с гематитом, но чаще с карбонатами кальция и железа, черным разложившимся флюоритом и другими минералами. Однако в главной массе он образует самостоятельные выделения в карбонатных жилах и прожилках в ассоциации с редкими сульфидами, иногда черным флюоритом и другими минералами.

Правда, ассоциация пяти указанных выше металлов не является обязательной для всех месторождений этого типа. В ураново-медных месторождениях провинции Катанга (Бельгийское Конго) минералы никеля, как правило, отсутствуют, а в месторождениях района Джилпин в Колорадо (США) полностью отсутствуют кобальто-никелевые минералы и уранинит встречается в кварцево-сидеритовых жилах в виде колломорфных выделений в ассоциации с пиритом, халькопиритом, сфалеритом, галенитом, редким самородным висмутом и с другими минералами. В золоторудном месторождении Гвадалупе, Чихуахуа (Мексика) уранинит наблюдался в кальцитовых жилах с золотом и пиритом.

Окислы урана в виде урановой черни образуются также при экзогенных процессах выветривания урановых месторождений в низах зоны окисления пли в так называемой зоне цементации (ниже уровня грунтовых вод) в трещинах среди рудного тела или во вмещающих породах и даже в трещинках отдельных минералов. Образование урановой черни объясняют восстановлением в условиях недостатка кислорода растворимых в воде соединений шестивалентного урана, которые с просачивающимися водами достигают зоны цементации. Низшие окислы урана обладают чрезвычайно низкой растворимостью, чем и обусловливается их выпадение из растворов. Урановая чернь наблюдается в виде тончайших пленок, жилок и сажистых скоплений темносерого или бархатно-черного цвета, иногда с чуть буроватым оттенком. В таких же условиях, но в более широких трещинах могут послойно отлагаться более плотные разности окислов урана с колломорфным строением образующихся черных матовых корок.

Уранинит очень легко подвергается позднейшим изменениям и, по-видимому, вскоре после своего образования, независимо от генетического типа и возраста месторождения. Постоянное наличие в его составе высших окислов урана говорит о способности относительно легко окисляться.

В зонах окисления уранинит довольно легко разлагается и является источником большого числа различных экзогенных минералов урана (в зависимости от условий выветривания, состава первичных руд и поверхностных вод): гидроокислов, сульфатов, карбонатов, уранованадатов, уранофосфатов и ураносиликатов*. Все они обладают яркими желтыми, зелеными или оранжевыми окрасками. Условия их нахождения говорят о том, что соединения урана в зоне окисления подвергаются некоторой миграции. При этом одни участки ее обедняются, другие - обогащаются ураном, но в общем значительная часть его все же рассеивается.

*(Аморфные продукты изменений уранинита в виде налетов или корок яркокрасного, оранжевого и желтого цвета называли гуммитом. Исследования показали, что это вещество представляет собой смесь оранжево-красного кюрита (гидрата урана и свинца) и желтого соддиита (силиката урана))

Практическое значение. Интересно отметить, что уранинитовые руды, получавшиеся попутно с добычей серебра, до момента открытия супругами Кюри радия длительное время использовались лишь для изготовления желтой, оранжевой и черной красок. С девятисотых годов для той же цели шли урановые отбросы после переработки этих руд на препараты радия. И только в самое последнее время, в связи с разрешением проблемы освобождения и использования колоссальной внутриядерной энергии, выявилась исключительная ценность этих руд.

Радий в уранинитовых рудах содержится в количестве нескольких стотысячных долей процента по отношению к массе урана. Получаемые при обработке урановых руд препараты радия имеют разнообразное применение: в медицине при лечении злокачественных опухолей (радоном-продуктом распада радия), для чего применяются специальные приборы, называемые "радиопушками"; затем гамма-излучение радия используется для просвечивания с целью контроля дефектов в металлических отливках, железобетонных сооружениях и т. п.

Месторождения уранинита по сравнению с месторождениями других металлических полезных ископаемых очень немногочисленны.

Наиболее крупное из них располагается за Полярным кругом у Большого Медвежьего озера (Канада). Месторождение было обнаружено поярко окрашенным в желто-оранжевые цвета вторичным урановым минералам, располагавшимся на самой поверхности (возвышенные участки района сглажены ледниками и совершенно не имеют дилювиальных наносов). Многочисленные рудоносные кварцевые жилы, линзы и прожилки, прослеживающиеся на большом протяжении, содержат карбонаты, гематит, урановую смолку, сульфиды и арсениды кобальта и никеля, самородный висмут и более поздние: самородное серебро, аргентит, пирит, халькопирит, галенит, сфалерит и др. Широко развиты метаколлоидные агрегаты рудных минералов. Месторождение расположено в докембрийских породах. Возраст, определенный разными методами, около 1300 млн. лет (самое древнее из урановых месторождений).

Довольно крупное урановое месторождение было открыто в провинции Катанга (Бельгийское Конго). Оно известно под названиями Казоло, Шинколобве и Калонгве. Оруденение установлено в виде линз и жил в доломитовых породах и сланцах (вдали от гранитных массивов). В составе руд и боковых пород, кроме кварца, принимают участие изредка турмалин, монацит, апатит, затем сульфиды: пирит, линнеит, халькопирит и др. Урановая смолка иногда встречается в очень значительных скоплениях. В зоне окисления здесь наблюдались в существенных количествах самые разнообразные вторичные минералы урана: янтинит, беккерелит, шёпит, склодовскит, казолит, соддиит, ураносферит, кюрит и др. Возраст его около 610 млн. лет.

|

ПОИСК:

|

© GEOMAN.RU, 2001-2021

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'