Прогноз и методы прогнозирования в географии

Прогноз погоды может быть рассчитан не на общую аудиторию, а на его специального потребителя, например на работников авиации. В этом случае нужны специфические прогнозные данные, например, о нижней и верхней границах облачности, силе и направлении ветра. На основе такого специального прогноза погоды тоже могут приниматься решения - о высоте полетной трассы, условиях посадки самолета и т. п. Вообще цель и объекты прогноза, степень его активности могут быть разными. Но почти всегда мысль исследователя не только уходит в будущее - за горизонт, но и возвращается обратно к нашим дням и повседневным заботам.

Вид ландшафта сверху

С общенаучных позиций прогноз чаще всего определяют как гипотезу о будущем развитии объекта. При этом имеется в виду, что прогнозироваться может развитие самых разнообразных объектов, явлений и процессов. Это может быть прогноз развития науки, отрасли хозяйства, социального или природного явления. Особенно распространены в наше время демографические прогнозы увеличения численности населения, социально-экономические прогнозы возможности удовлетворения более чем шестимиллиардного к 2000 г. населения Земли продуктами питания и экологические прогнозы будущей среды жизни человека. Но в повседневной жизни мы постоянно встречаемся и с другими видами прогноза. Так, каждый вечер по телевизионной информационной программе "Время" мы ожидаем прогноза погоды на следующий день, а в конце месяца - прогноза погоды на следующий месяц. Но, имея даже такую ясную цель, как прогноз погоды "на завтра", человек в данном случае пока еще не может воздействовать на объект прогноза, т. е. изменить погоду. Поэтому такой общий прогноз называют пассивным.

Природная среда

Прогноз также может заключаться, например, в оценке будущего хозяйственного и природного состояния какой-либо территории на 15 - 20 лет вперед. Предвидя, скажем, неблагоприятную ситуацию, можно своевременно изменить ее, запланировав экономически и экологически оптимальный вариант развития. Именно такой активный прогноз, подразумевающий обратные связи и возможности управления объектом прогноза, свойствен географической науке. При всем различии целей прогноза для современной географии и географов нет более важной общей задачи, чем разработка научно обоснованного прогноза будущего состояния географической среды на основе оценок ее прошлого и настоящего. Это делается для того, чтобы принять решение по ее рациональному использованию в будущем. Именно в условиях высоких темпов развития производства, техники и науки человечество особенно нуждается в такого рода опережающей информации, так как из-за отсутствия предвидения наших действий и возникла проблема взаимоотношений человека с окружающей средой.

Прогноз изменений природной среды в системе географических исследований

В географическом аспекте проблема прогнозирования состояния природной среды смыкается с проблемами охраны природы, воспроизводства природных ресурсов, преобразования природы, а также с вопросами территориального планирования.

Еще бытующие представления о том, что сложную проблему прогнозирования можно решить главным образом техническим путем, ошибочны. Можно только согласиться с мнением известного экономиста П. Г. Олдака, что такая позиция не только не реалистична, но и опасна.

Необходимо добавить, что ошибочным является также пренебрежение учетом потенциала, внутренними свойствами самой природной среды, которая может вносить существенные, нередко дорогостоящие коррективы в наши технические и экономические решения. Более чем странно выглядят те исследования будущего состояния природной среды и развития производительных сил, которые проводятся без достаточно должного внимания и понимания главного объекта нашей общей заботы - природы.

Основные операционные единицы географического прогнозирования - пространство и время - рассматриваются в сопоставлении с целью и объектом прогноза, а также с местными природно-хозяйственными особенностями конкретного региона.

Успешность и надежность географического прогноза определяются многими обстоятельствами, в том числе правильностью выбора главных факторов и методов, обеспечивающих решение проблемы.

Географическое прогнозирование состояния природной среды многофакторно, и эти факторы физически разные - природа, люди, техника и т. д. Надо "перебрать" эти факторы и выбрать те из них, которые в какой-то степени могут контролировать состояние среды - стимулировать, стабилизировать или ограничивать неблагоприятные или благоприятные для человека факторы ее развития.

Эти факторы могут быть внешними и внутренними. Внешние факторы - это, например, такие источники воздействия на природную среду, как карьеры и отвалы вскрышных пород, полностью уничтожающие прежний ландшафт, дымовые выбросы из заводских труб, загрязняющие воздух, промышленные и бытовые стоки, поступающие в водоемы, и многие другие источники воздействия на среду. Размеры и силу воздействия таких факторов можно заранее предусмотреть и заблаговременно учесть в планах охраны природы данного региона. К внутренним факторам относятся свойства самой природы, потенциал ее компонентов и ландшафтов в целом. Из компонентов природной среды, вовлекаемых в процесс прогнозирования в зависимости от его целей и местных географических условий, главными могут стать любые - рельеф, горные породы, водные объекты, растительность и т. д. Но часть этих компонентов на прогнозируемый срок, например на 25-30 лет вперед, практически не меняется. Так, рельеф, горные породы, а также процессы медленного тектонического опускания или поднятия территории можно считать относительно постоянными факторами развития природной среды. Относительная устойчивость этих факторов во времени позволяет использовать их как фон и каркас прогноза. Другие значительно более динамичные факторы, например пыльные бури, засухи, землетрясения, ураганы, сели, имеют в географическом прогнозировании значение вероятностных величин. В конкретных условиях сила их воздействия на ландшафт и процесс хозяйственной деятельности будет зависеть не только от них самих, но и от устойчивости природного фона, на который они воздействуют. Поэтому, прогнозируя, географ оперирует, например, показателями расчленения рельефа, растительного покрова, механического состава почв и многих других компонентов природной среды. Зная свойства компонентов и их взаимные связи, различия в реакции на внешние воздействия, можно заблаговременно предусмотреть ответную реакцию природной среды как на ее собственные параметры, так и на факторы хозяйственной деятельности. Но даже отобрав не все, а лишь главные природные компоненты, наиболее отвечающие решению задачи, исследователь все же имеет дело с очень большим числом параметров взаимоотношений каждого из свойств компонентов и видов техногенных нагрузок. Поэтому географы ищут интегральные выражения суммы компонентов, т. е. природной среды, как целого. Таким целым является естественный ландшафт с его исторически сложившейся структурой. Последняя выражает как бы "память" развития ландшафта, длинный ряд статистических данных, необходимых для прогнозирования состояния природной среды. Многие считают, что показателем устойчивости ландшафта к внешним нагрузкам, особенно к загрязнению, может служить степень разнообразия его морфогенетической структуры. При увеличении разнообразия природных комплексов и слагающих его компонентов в природных комплексах усиливаются процессы регуляции и поддерживается устойчивость. Устойчивость могут нарушать экстремальные природные процессы и антропогенные нагрузки, превышающие потенциальные возможности ландшафта.

Городской парк - это устойчивый ландшафт, созданный человеком

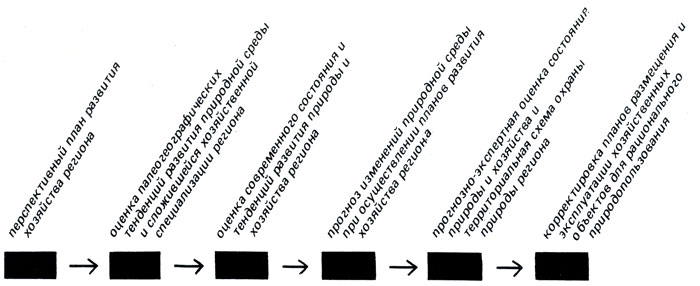

Следует иметь в виду, что прогноз развития состояния природной среды любой территории - это лишь промежуточный процесс, исследованию которого должны предшествовать оценки современного состояния и анализ тенденций развития природной среды и планов хозяйственного развития на перспективу. Только после этого дается прогноз, который может служить основой для разработок генеральной схемы природопользования в данном регионе и корректировки ранее намеченных планов его хозяйственного развития. Таким образом, географический прогноз - это не начало и не конец исследования, а лишь его промежуточное звено.

Будущее состояние природной среды, в частности возможность загрязнения ее ландшафта, изучают в нескольких аспектах, в частности с позиций оценок потенциальной устойчивости и способности ландшафта к самоочистке. Устойчивость ландшафта понимается в географии главным образом как неизменность тенденций его развития, способность к сохранению связей между его компонентами и общей структурой ландшафта при внешних нагрузках.

Антропогенные факторы, как правило, снижая разнообразие ландшафта, уменьшают его устойчивость. Но антропогенные факторы могут также увеличивать разнообразие и устойчивость ландшафта. Так, устойчивость ландшафта пригородных зон с парками, садами, прудами, т. е. территорий, достаточно разнообразных по структуре и происхождению, выше, чем была раньше, когда здесь господствовали поля с сельскохозяйственными монокультурными посевами. Наименее устойчивы естественные ландшафты с простой однообразной структурой, развивающиеся в условиях крайних значений температуры и влаги.

Песчаная пустыня Средней Азии. Развеваемые подвижные пески

В высоких горах зарождаются снежные лавины

В настоящее время известно более 140 общенаучных методов прогнозирования, из которых на практике, в том числе в географии, применяются 5-10 рабочих несложных методов. Кроме общепрогнозных методов в географическом прогнозировании используются методы палеогеографические, ландшафтно-индикационные, ландшафтно-геохимические, генетических рядов и др.

Дальность экстраполяции зависит от объекта прогноза и может быть очень разной. Для прогноза природно-экологических объектов на 20 лет вперед нужны данные примерно за 50-60-летний прошедший период. Однако если прогнозировать, например, возможные естественные амплитуды уровней внутренних морей с целью определения возможного изъятия стока из рек, питающих эти моря, то тенденции таких колебаний можно установить лишь с помощью палеогеографического метода, т. е. изучения очень длительного периода развития территории. Наиболее надежна экстраполяция фоновой природной картины, основу которой составляют относительно устойчивые компоненты ландшафта.

Такие ландшафты свойственны, например, зоне пустынь и тундры. Потенциальная неустойчивость этих территорий ко многим видам техногенных нагрузок усиливается неполнотой их природных комплексов - отсутствием на многих участках почвенного и растительного покровов или их маломощностью. Цель и объект прогноза определяют выбор его методов. Многофакторность географического прогноза при определении будущего состояния природной среды осложняет при этом использование математических методов и моделей, хотя попытки создания их предпринимаются. Как и во многих других видах прогнозирования, в географии более популярны методы, в значительной степени основанные на логическом мышлении, - методы экстраполяции, аналогий, системного анализа, ландшафтно-генетических рядов и др.

Метод экстраполяции - классический и популярный метод прогнозирования - основан на нахождении по известным значениям вероятностного значения прогнозируемого объекта в данный момент времени. Для этого определяют тенденции развития объекта прогноза, т. е. тенденции развития природной среды в прошлом и будущем с учетом не только ее стабильного развития или сохранности абсолютных приростов прогнозируемых величин, но и их возможного ускорения или даже появления новых факторов, ограничивающих или стимулирующих развитие.

Выбор срочности прогноза в географии не может решаться однозначно и обязательно должен сопоставляться с объектом прогноза. Например, краткосрочные прогнозы в экономике даются на несколько лет, а прогнозы погоды и лавинной опасности - от 2 до 10 часов.

Долгосрочные прогнозы в экономике составляют на 20-30 лет, а прогнозы той же срочности схода лавин измеряются сутками.

Не менее популярен в географическом прогнозировании метод межсистемного анализа, предложенный А. Л. Чижевским еще в 20-х годах, для двух периодически связанных систем - солнечной активности и ритмов природных процессов. В качестве главного периода, оказывающего влияние на многие природные процессы Земли - сток рек и наводнения, лавины и сели, оползни и пыльные бури и многие другие, - отмечается 11-летний период солнечной активности. Этот период используется для прогнозирования многих стихийных природных процессов. Отклонения от 11-летних циклов объясняются как свойствами самих природных процессов, так и восприятием солнечных ритмов конкретным природным и хозяйственным фоном - подстилающей поверхностью Земли. Это делает необходимым прогнозирование природных процессов с учетом местных ландшафтов и хозяйственных особенностей региона. Метод аналогий - это вывод, сделанный о свойствах одного объекта на основании его сходства с другим, т. е. будущее состояние природной среды одного региона определяется по прошлому и настоящему состоянию другого объекта - аналога.

Метод аналогий используется часто для разработок локальных прогнозов изменений состояния природной среды в сфере действия водохранилищ. Например, будущий режим и влияние на прилегающие территории водохранилищ, проектируемых в Западной Сибири, в значительной мере определяют по водохранилищам-аналогам, уже давно эксплуатируемым в сходных природных условиях европейской территории СССР.

Активный прогноз заключается в оценке будущего хозяйственного и природного состояния какой-либо территории на несколько лет вперед

Эффективность использования метода аналогий зависит как от степени общности сравниваемых объектов, так и от всесторонности (неоднотипности) его характеристик. Например, надо сравнивать не только параметры водохранилищ, но также и характер окружающих их ландшафтов, направленность и интенсивность природных процессов, природные компоненты, от которых в наибольшей степени зависят размеры воздействия водохранилищ на природную среду: состав горных пород, углы наклона склонов, залесенность и заболоченность берегов и т. д.

Если на местности прослеживается генетический ряд от оазиса к болотам и солончакам, заиленным землям древнего орошения и пескам, то это позволяет наметить тенденцию к опустыниванию территории при удалении от оазиса. Если в пределах ряда переходы от одного природного комплекса к другому постепенны, без резких границ, это свидетельствует о плавности процесса.

Популярен в прогнозировании также генетический метод, основанный на анализе пространственно-временных эволюционных стадий развития явлений и процессов, которые объясняют наблюдаемые факты и подсказывают еще не известные. В физико-географическом прогнозировании этот метод интерпретируется как метод ландшафтно-генетических рядов. Зная последовательность пространственной смены природных комплексов в пределах генетического ряда, можно предсказать порядок их смены в процессе развития.

Используя эти и другие методы прогнозирования, можно наметить тенденции будущих изменений природной среды под влиянием естественных и антропогенных факторов воздействия с вероятностью порядка 60 - 65 %. По масштабности такие географические прогнозы могут быть глобальными, региональными и локальными. В нашей стране при ее огромных размерах пока наиболее актуальны локальные и региональные прогнозы сферы действия на природную среду промышленных комплексов, городов, водохранилищ и т. п. Площади, находящиеся под влиянием таких объектов, пока еще изолированы друг от друга. Однако в урбанизированных районах намечается тенденция к слиянию таких площадей.

В Советском Союзе географическое прогнозирование составляет часть перспективного планирования и разрабатывается в связи с подготовкой крупных региональных народнохозяйственных проектов, а также возможностью превышения допустимых негативных нагрузок на природную среду в сферах воздействия преимущественно промышленных объектов.

|

ПОИСК:

|

© GEOMAN.RU, 2001-2021

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'