Географическая зональность

Для характеристики увлажнения существует множество количественных показателей, более двух десятков коэффициентов или индексов (сухости или влажности). Однако все они не идеальны.

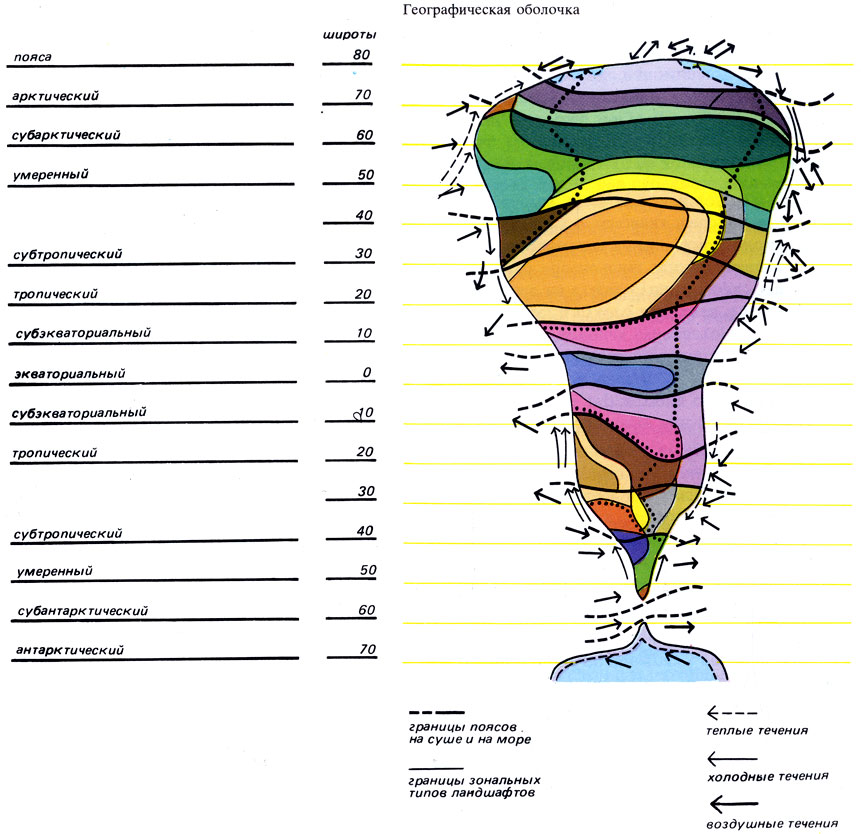

Всего принято выделять 13 географических поясов: один экваториальный, два субэкваториальных (в северном и южном полушариях), два тропических, два субтропических, два умеренных, два субполярных (субарктический и субантарктический) и два полярных (арктический и антарктический). Этот перечень названий свидетельствует о симметричном расположении поясов по отношению к экватору.

Особенно наглядно подразделение, называемое "секторностью", выражено в умеренных и субтропических поясах Евразии - континенте максимальных размеров. Здесь влажные лесные ландшафты приокеанических окраин (два приокеанических сектора) по мере движения в глубь материка сменяются сухими степными, а затем полупустынными и пустынными ландшафтами континентального сектора. Наименее четко секторность проявляется в тропическом, субэкваториальном и экваториальном поясах. В тропиках пассаты приносят осадки только на восточные окраины поясов. Здесь и распространены влажные тропические леса. Что касается внутренних и западных районов, то там сухой, жаркий климат, а пустыни на западных побережьях выходят к самому океану. Поэтому в тропиках выделяются всего два сектора. По два сектора выделяется также в экваториальном и субэкваториальном поясах. В субэкваториальном - это постоянно влажный (восточный) с лесными ландшафтами и сезонно влажный (включает всю остальную часть), занятый редколесьями и саваннами. В экваториальном поясе большая часть территории относится к постоянно влажному сектору с влажными "дождевыми" лесами и лишь восточная периферия - к сезонно влажному, где распространены преимущественно листопадные леса. Самая резкая "секторная граница" проходит там, где на пути воздушных масс встают горные барьеры - например, в Кордильерах Северной Америки и Андах. Здесь западные приокеанические секторы ограничены узкой прибрежной полосой равнин и прилегающих горных склонов.

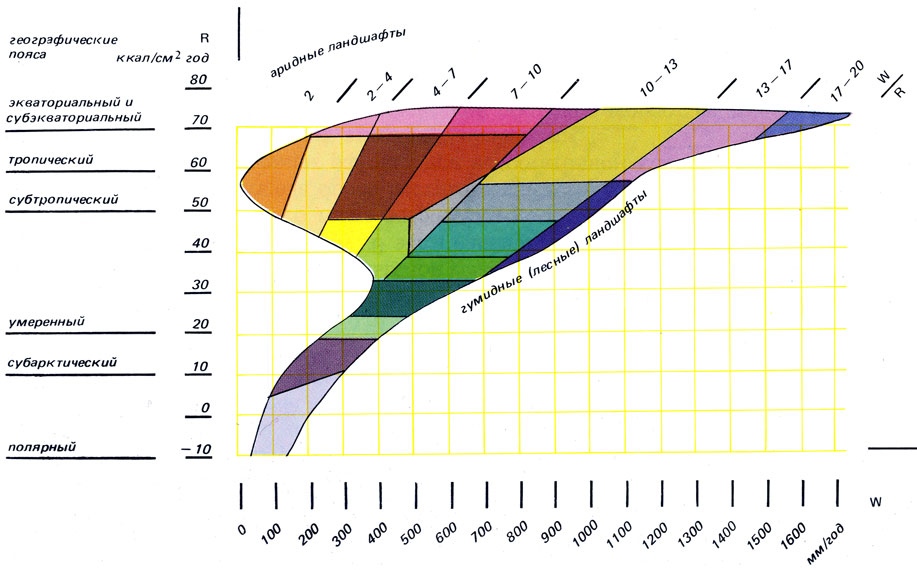

Соотношение тепла и влаги в основных типах ландшафтов суши на равнинах

Ученые уже давно обратили внимание на связь условий увлажнения территории с продуктивностью растительной массы.

Самая высокая продуктивность на Земле наблюдается в дельтовых районах субэкваториального пояса - до 3 тыс. ц сухого вещества в год с 1 га. Расположенные на стыке суши и моря, эти дельты более всего обеспечены теплом, влагой, а также необходимыми химическими элементами в почве. Вегетация в условиях высоких температур продолжается здесь круглый год.

Местные черты ландшафтов неповторимы и индивидуальны. Но ландшафты обладают и зональными чертами, которые могут повторяться даже на разных материках. Например, степи Великих равнин в Северной Америке напоминают степные территории умеренно континентальных частей Евразии.

Можно построить график соотношения тепла и влаги в основных природных зонах суши на равнинах. Заключенное внутри кривой пространство представляет собой арену развития природных ландшафтов.

Для нашей темы - выяснения влияния соотношения тепла и влаги на дифференциацию природных зон - лучше учитывать не всю сумму осадков, а только так называемое валовое увлажнение (осадки минус сток) и его отношение к радиационному балансу, так как сток в биологических процессах не участвует. Такой коэффициент полнее других выражает основные зональные закономерности. Если он имеет величину больше 10, то развиваются влажные (преимущественно лесные) ландшафты, если меньше 7 - травянисто-кустарниковые, а в диапазоне от 7 до 10 -переходные типы.

Солнечное тепло по поверхности Земли распределено неравномерно. Это основная причина возникновения климатических поясов. Для каждого пояса характерны определенные природные процессы. На их основе можно выделить географические пояса.

В каждом из них преобладают определенные воздушные массы. Для поясов, носящих название без приставки "суб", характерны собственные воздушные массы (экваториальные, тропические, умеренные, арктические). В остальных поясах, имеющих приставку "суб", попеременно господствуют воздушные массы соседних географических поясов: в летнюю половину года в северном полушарии - из более южного пояса (а в южном, наоборот, северного), в зимнюю половину года - из более северного пояса (а в южном полушарии -южного).

Широтные географические пояса суши неоднородны. Это определяется прежде всего положением той или иной их части в приокеанических или континентальных районах. Приокеанические лучше увлажняются, а континентальные, внутренние, напротив, более сухие, так как сюда влияние океанов почти не распространяется. На этом основании пояса делятся на приокеанические и континентальные секторы.

Крупные составные части поясов - секторы подразделяются на более мелкие единицы - природные зоны. Основа такого подразделения - различия в увлажненности территории.

Однако неправильно измерять увлажнение лишь количеством осадков. Здесь важно соотношение влаги и тепла, так как одинаковое количество осадков, например менее 150-200 мм в год, может привести и к развитию болот в тундрах, и к формированию пустынь в тропиках.

Природные зоны подразделяются на более мелкие единицы - ландшафты, которые служат основными ячейками географической оболочки.

Границы географических поясов и зон на гипотетическом равнинном материке

Ландшафты из-за различий микроклимата, микрорельефа, почвенных подтипов могут подразделяться на более мелкие территориальные комплексы низшего ранга (урочища и фации), отличные от окружающих - конкретный овраг или холм и их склоны, лес, поле и т. д. Однородные ландшафты слагаются из одинаковых, закономерно повторяющихся сочетаний фаций и урочищ, не свойственных другим ландшафтам. Ландшафты не изолированы и влияют друг на друга в процессе циркуляции атмосферы, миграции организмов и т. д. Чтобы легче было уяснить расположение географических поясов и зон на суше нашей планеты, вообразим гипотетический однородно равнинный материк с площадью, равной площади суши (пусть другая сходная по устройству поверхности часть суши располагается в южном полушарии за океаном). Очертание этого материка в северном полушарии может напоминать нечто среднее между Северной Америкой и Евразией, а в южном - нечто среднее между Южной Америкой, Африкой и Австралией. Тогда нанесенные на этом гипотетическом материке границы географических поясов и зон отразят генерализованные (средние) контуры их на равнинах реальных материков.

Названия природных зон даются по растительности, так как она особенно наглядно отражает зональные черты природы. В одних и тех же природных зонах на разных материках растительный покров имеет сходные черты. Однако на распределение растительности оказывает влияние не только зональный климат, но и другие факторы - история эволюции материков, особенности пород, слагающих поверхностные горизонты, и, конечно, человек. Структура поясов и набор природных зон усложняются по мере продвижения от арктических районов к экватору. В этом направлении на фоне увеличивающегося количества солнечного тепла возрастают региональные различия в условиях увлажнения. Отсюда более пестрый характер ландшафтов в тропических широтах. В полярных районах при недостаточном количестве тепла и постоянном переувлажнении этого не наблюдается.

На ландшафтную структуру географической оболочки влияют не только климатические факторы, но и различия в строении земной поверхности. Особенно это проявляется в горах. Здесь ландшафты изменяются от подножий к вершинам. Такое явление называется высотной (или вертикальной) зональностью. Существование широтной (горизонтальной) и высотной зональности позволяет говорить о трехмерности географических поясов.

Развитие растительности и животного мира горных ландшафтов шло параллельно с подъемом самих гор, и горные виды, как правило, возникали на равнинах. Возраст горных ландшафтов уменьшается с высотой. Вместе с тем наблюдается и обратное влияние: нередко горные виды обогащают растительность равнин. В целом же в горах и растительный, и животный мир в 2-5 раз богаче видами, чем на равнинах. Все это усиливает отличия высотной зональности от равнинной. Тип вертикальной зональности (или, как говорят географы, набор высотных зон) зависит от того, в каком географическом поясе, в какой зоне расположены горы. При этом смена зон в горах не повторяет их смену на равнинах; в горах формируются и специфические горные ландшафты.

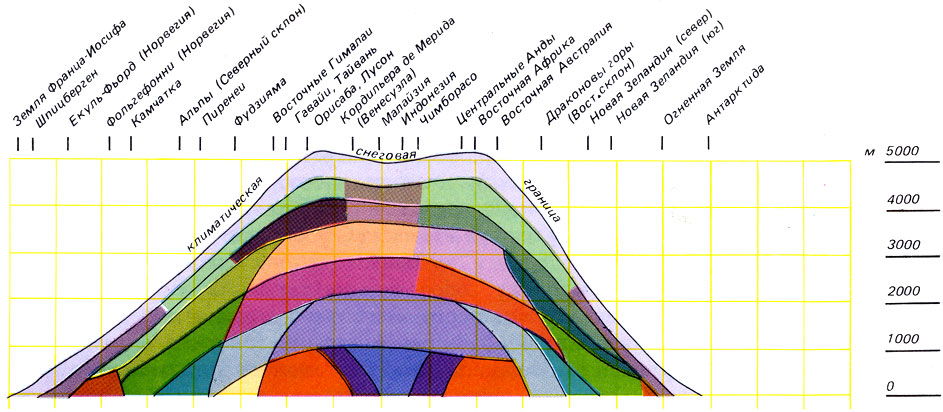

Один типовой профиль

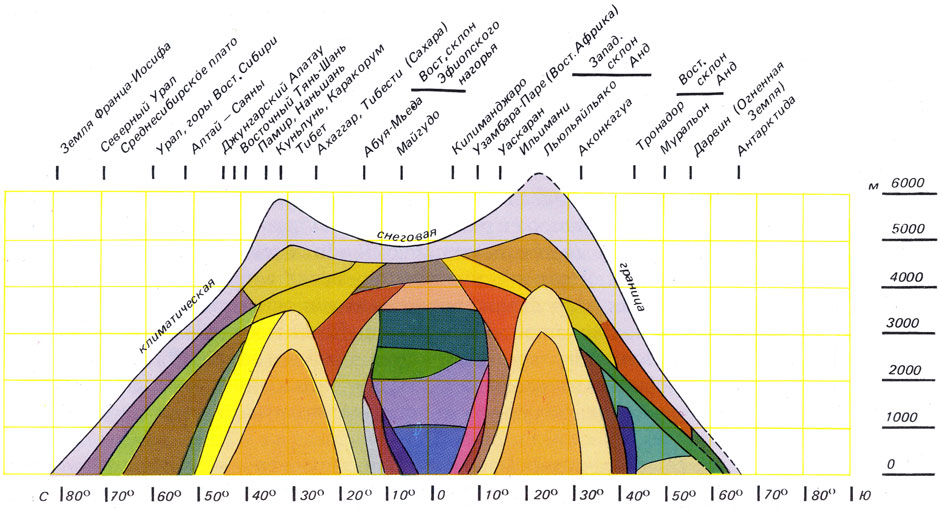

Второй типовой профиль

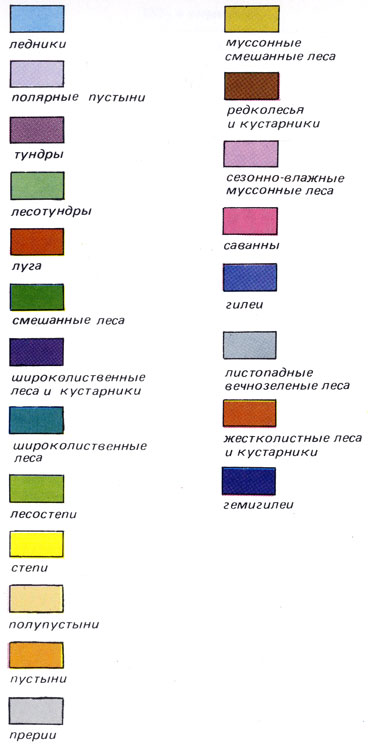

Условные обозначения

Сравним два типовых профиля, которые отражают структуру высотной зональности в приокеанических и экваториальных секторах материков. Как видно из рисунков, основное отличие этих профилей заключается в большем развитии в горах континентальных секторов пустынь и полупустынь. Здесь снеговая линия поднята на 700-1000 м выше, чем во влажных приокеанических секторах. Например, на западном склоне вулкана Льюльяйльяко в Андах снеговая линия лежит на феноменальной высоте - 6500 м.

Над пустынными ландшафтами следуют различной ширины высотные зоны полусухих ландшафтов (степи, редколесья). Только на экваторе выделяется небольшое ядро - влажные горные ландшафты. Во влажных приокеанических секторах горные сухие ландшафты пустынь и полупустынь исчезают и замещаются полувлажными и влажными. На высотах 2500-3000 м располагаются "туманные леса" - зона наибольшей облачности. Над ними - зона криволесья, которую рассматривают как верхнюю границу леса. Между ней и скалисто-щебнистыми пустынями в экваториальных широтах располагаются специфические высокогорные луга с кустарниками и древовидными сложноцветными, а в южных субэкваториальных широтах - высокогорная злаковая степь с кустарниками. Над горными тропическими пустынями и полупустынями южного полушария (например, в Андах) располагаются высокогорные тропические полупустыни с вечнозелеными кустарниками, древовидными злаками и пустыни с редкими колючими кустарниками и подушковидными опунциями.

|

ПОИСК:

|

© GEOMAN.RU, 2001-2021

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'