Распределение и концентрация марганцевых конкреций

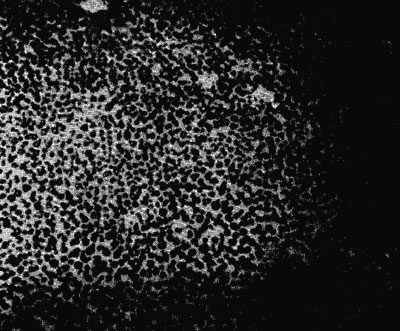

Рис. 53. Перспективная фотография океанского дна (10°25' с. ш., 130°35'з. д., глубина 4712 м). Диаметр конкреций 3-10 см. Конкреции лежат на глинистых радиоляриевых илах, в зоне разлома Клиппертон, Тихий океан (фото К. Шипека, Лаборатория электроники ВМФ США, Сан-Диего, Калифорния).

Существует несколько методов определения концентрации марганцевых конкреций на дне океана. Драгировка и траление дна позволяют получить лишь грубые оценки, типа "больших" или "малых" концентраций марганцевых конкреций в пределах данной площади. При драгировке одним и тем же драговым черпаком в пределах одной площади автору приходилось одновременно поднимать от нескольких фунтов до более тонны марганцевых конкреций. Эти результаты указывают на ненадежность такого способа определений концентраций конкреций. При драгировке черпак опускается на морское дно и протягивается по нему на некоторое расстояние. В таких случаях почти невозможно определить, с каким именно участком морского дна соприкасалась драга во время ее буксирования. Обычно считается, что черпак будет скользить над морским дном по крайней мере некоторую часть времени.

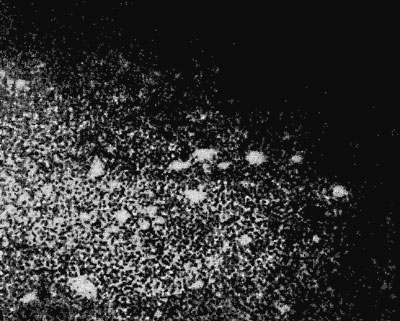

Рис. 54. Марганцевые конкреции на дне океана (20°38' с. ш., 130°46' з. д., глубина 5180 м). Диаметр стяжений 1-10 см. В центре снимка виден зуб акулы. Заметное у левого края снимка облако осадков было взмучено при ударе камеры о дно (фото С. Калверта, Скриппсовский институт океанографии, фото ВМФ США).

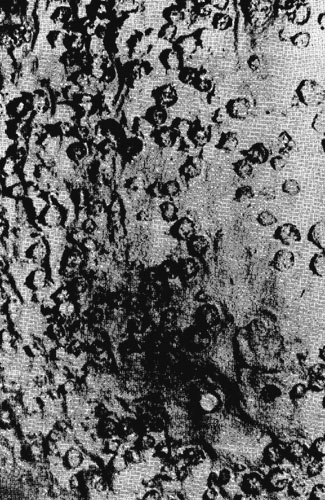

Рис. 55. На фотографии морского дна (21°37' ю. ш., 147°40' з. д., глубина 4684 м) отчетливо видны марганцевые конкреции диаметром 2-10 см. Конкреции частично (некоторые примерно наполовину) перекрыты осадками, представленными красной глиной (фото К. Шипека, Лаборатория электроники ВМФ США, Сан-Диего, Калифорния).

Для оценки концентраций марганцевых конкреций широко применяется также подводная фотография. Можно считать, что подсчеты, сделанные по фотографиям площадей, занятых марганцевыми образованиями, дают ошибку измерения относительно истинной концентрации конкреций ±50%. При этом следует иметь в виду, что не все конкреции отчетливо различимы на подводных фотографиях, и в частности на глаз нельзя определить их мелкие разности. Кроме того, масштабы таких фотографий часто бывают искаженными и очень редко точными. Оптическая плоскость объектива камеры часто располагается под углом к морскому дну, что усложняет задачу с нахождением масштаба. Нередко формы конкреций отличаются неправильностью очертаний, что придает несколько умозрительный, отвлеченный оттенок тем подсчетам количеств конкреций, которые выполняются на основании фотографических материалов. Заметим также, что удельный вес конкреций возможно определить только при подъеме на поверхность образцов с того участка дна, который сфотографирован. Если же конкреции свалены с более верхних участков, образуя нагромождения в глубоководных частях дна, что отмечается в некоторых районах абиссальных возвышенностей, то на подводных фотографиях этот факт вряд ли можно обнаружить.

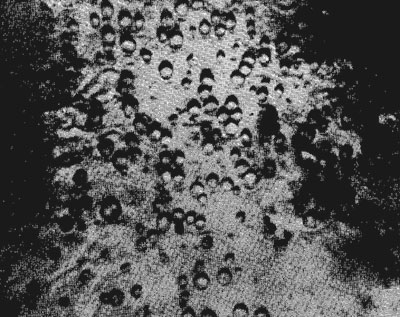

Рис. 56. На фотографии видно поразительно равномерное распределение конкреции диаметром 2-5 см. Концентрация конкреций составляет 1,5 г/см2. Белые присыпки, покрывающие в отдельных местах конкреции, - это возможно, осадки, поднятые некоторыми роющими организмами. Снимок сделан на станции с координатами 13°53' с. ш., 150°35' з. д., глубина 3695 м (фото С. Калверта, Скриппсовский институт океанографии, фото ВМФ США).

Рис. 57. Фотография того же участка дна океана (см. рис. 56), снятая в 100 футах от точки, где было сделано предыдущее фото. На основании драгировок, изучения колонок донных осадков и подводных фотографий можно считать, что залежь марганцевых конкреций в этой области океана простирается по меньшей мере на несколько тысяч квадратных километров. На фотографии заснята большая площадь, чем при съемке предыдущей фотографии (рис. 56), так как камера находилась в несколько большем удалении от морского дна (фото С. Калверта, Скриппсовский институт океанографии, фото ВМФ США).

Однако, несмотря на отмеченные недостатки, подводное фотографирование представляет большую ценность для характеристики распределения и концентрации марганцевых конкреций и прежде всего потому, что съемка покрывает большую площадь поверхности дна (10-150 кв. футов для каждой фотографии), тогда как площадь захвата грейферного черпателя составляет всего лишь 0,1-3 кв. фута. Если считать, что за одно погружение камера может сделать до 1000 фотоснимков, то это означает, что будет снято примерно 100 тыс. кв. футов морского дна, или в 105 раз большая площадь, чем при использовании любого устройства для отбора осадков. Кроме того, в фотографиях заключена достоверная информация об обстановке на дне моря, типах осадка и водных течениях.

Рис. 58. Фотография дна океана в районе плато Блейк (31°03' с. ш., 78°23' з. д., глубина 783 м, примерно в 100 милях от Джэксонвилла, Флорида). На снимке видны знаки размыва тонкозернистых известковых осадков, на которых залегают конкреции диаметром 2-6 см; концентрация конкреций около 2 г/см2.

В настоящее время рядом исследователей создано несколько типов камер для глубоководной съемки (Edgerton, 1955; Ewing et al., 1946; Shipek, 1960). В 1947 г. Дэвид Оуэн из Океанографического института в Вудс-Холе сделал замечательную фотографию дна Атлантического океана на глубине 5500 м, в 530 км к юго-востоку от Бермудских островов. На этой фотографии (см. рис. 47) видно, что концентрация конкреций составляет около 5 г на 1 см2 океанского дна. При этом следует иметь в виду, что количество, равное 1 г на 1 см2, эквивалентно 2,05 фунта на 1 кв. фут, или 29 тыс. малых тонн на 1 кв. милю. После 1947 г. многие исследователи фотографировали конкреции на дне моря в самых разнообразных условиях (Dietz, 1955; Elmendorf, Heezen, 1957; Hamilton, 1956; Heezen et al., 1959; Menard, Shipek, 1958; Mero, 1962; Shipek, 1960; Зенкевич, Скорнякова, 1961). Ряд фотографий морского дна, покрытого марганцевыми конкрециями, приводится на рис. 50-60.

Рис. 59. Марганцевые конкреции на дне океана (29°17' с. ш., 57°22' з. д., глубина 5840 м, примерно в 500 милях к юго-востоку от Бермудских островов) (фото Б. Хизена, Лэмонтская геологическая обсерватория, Палисейдс, Нью-Йорк). На фотографии видны следы размыва осадков, что указывает на существование даже на таких больших глубинах водных течений значительных скоростей. Концентрация конкреций на площади 24 кв. фута составляет 1,4 г/см2. На этой станции было сделано около 60 фотографий дна океана, которые дали интересный материал для оценки величины конкреции. Как оказалось, последняя колеблется от 0,01 примерно до 1,5 г/см2; концентрация конкреций меняется от одной станции к другой, образуя скопления в виде полос.

Рис. 60. Фотография дна океана (57°59' ю. ш., 70°44' з. д., глубина 3860 м, центральная часть пролива Дрейка). Видна замечательная залежь марганцевых конкреций, плотно лежащих на поверхности осадков. Характер залегания конкреций наводит на мысль о смыве связанных с ними осадков. Диаметр конкреций 1-5 см, а их концентрация 1,5 г/см2.

Если удастся установить масштаб полученной подводной фотографии, то можно подсчитать объем марганцевых конкреций, занимающих снятый участок морского дна. При расчетах условно принимается, что все конкреции имеют эллипсоидальную форму. В некоторых случаях стереопары фотографий позволяют определить величину третьего измерения для несферических конкреций. На основании образцов конкреций, поднятых с площади фотосъемки, можно подсчитать также общий вес конкреций, различимых на фотографии, а затем вычислить концентрацию конкреций на единицу площади дна. Меро (Mero, 1960а) проверял этот метод на примере фосфоритовых конкреций. С этой целью он в лабораторных условиях фотографировал положенные на сетку конкреции. На полученных снимках определялась площадь, занятая конкрециями, которая сопоставлялась с действительными концентрациями конкреций, уложенных на сетке. Разница в подсчетах составляла не более 10%. Столь хорошие результаты дают основание считать, что по подводным фотографиям можно выполнять достаточно точные определения концентраций конкреций, при условии, конечно, что известен масштаб фотографии и что все конкреции заснятой площади различимы на этой фотографии.

Определение концентраций марганцевых конкреций на поверхности океанского дна

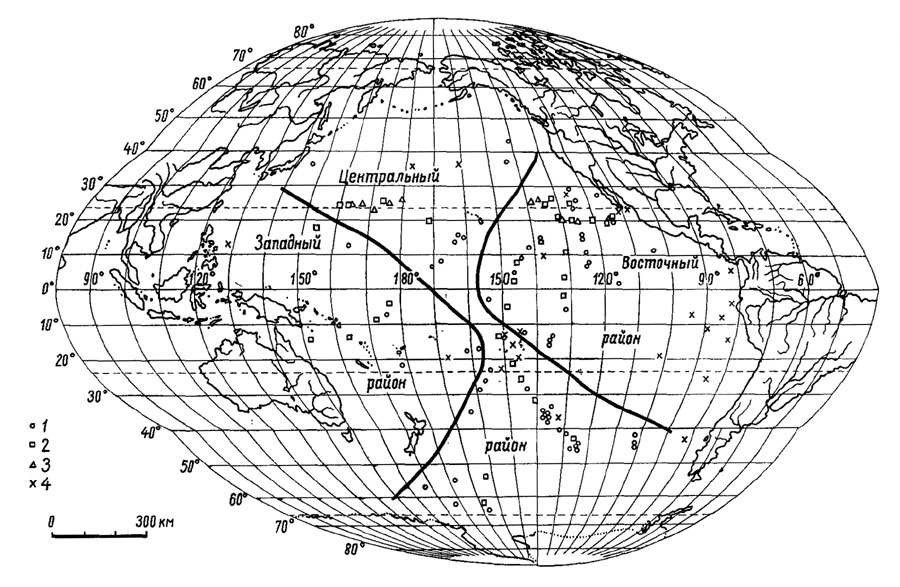

Рис. 61. Карта Тихого океана с указанием расположения фотографических и грунтовых станций. На карте оконтурены также области с различными концентрациями конкреций. 1 - станция отбора колонок донных осадков; 2 - фотографические станции; 3 - дночерпательные станции; 4 - станции драгирования. Главный масштаб сохраняется вдоль осевых меридианов и параллелей в интервале ± 40°.

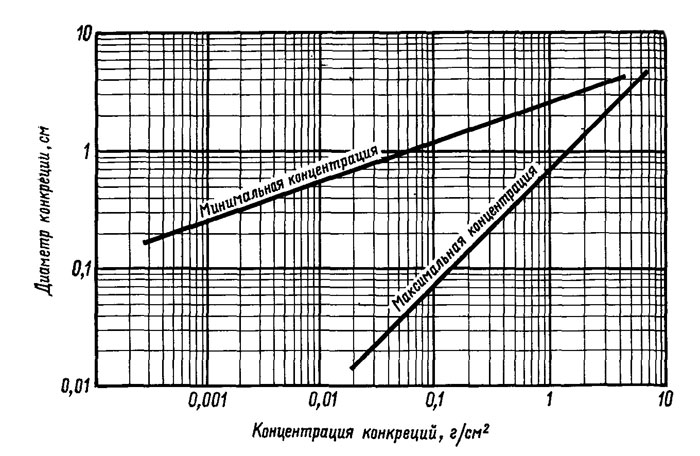

На карте Тихого океана (рис. 61) показаны станции, на которых были сделаны фотографии океанского дна. Данные о тех станциях, для которых на основании подводных фотографий подсчитывались концентрации марганцевых конкреций, сведены в табл. 22. Помимо фотографирования и дночерпательных проб, определение концентраций конкреций проводилось также на основании изучения морфологии и количества конкреций, извлеченных с колонками донных осадков. Наиболее распространенными образцами поднимавшихся пелагических осадков являются колонки длиной 1 м, получаемые в результате гравитационного внедрения в грунт. В океанографических музеях мира хранится относительно крупная коллекция колонок океанских осадков. Диаметр этих колонок, как правило, около 5 см. Можно считать, что прямое попадание грунтовой трубки колонки в отдельную конкрецию является маловероятным событием, которое может произойти лишь в залежи с весьма высокой концентрацией конкреций. На основании вероятностно-статистических расчетов установлено, что минимальная концентрация сферических конкреций со средним диаметром около 2,0 см, необходимая для того, чтобы осуществился их отбор грунтовой трубкой диаметром 5 см с вероятностью захвата 50%, должна составлять около 0,22 г на 1 см2 площади дна. При этом удельный вес конкреции принимается равным 2,4. Максимально возможная концентрация конкреций диаметром 2,0 см и с удельным весом 2,4 для монослойной залежи равна примерно 2,9 г/см2. Рассмотрим рис. 62. Изображенная на нем диаграмма построена на допущении, что конкреционный монослой имеет случайные нарушения и что сферические конкреции располагаются на поверхности раздела осадок - вода. Исходя из этих условий подсчитана максимальная концентрация, отвечающая монослою с плотной упаковкой конкреций, и минимальная концентрация, соответствующая равномерному распределению конкреций на сетке с 5-сантиметровыми промежутками. Кривые диаграммы позволяют определить максимальную и минимальную вероятные концентрации конкреций на участке дна океана, где конкреции принятого размера должны извлекаться гравитационной грунтовой трубкой диаметром 5 см с вероятностью захвата по крайней мере 99%.

Рис. 62. Соотношение между диаметром конкреций, захватываемых грунтовыми трубками (диаметром 5 см), и максимальными и минимальными вероятными концентрациями конкреций на дне океана.

| Станция* | Местонахождение | Средний диаметр конкреций, см |

Площадь, занятая конкрециями, % |

Концентрация конкреций, г/см2 |

Примечания | ||

| широта | долгота | глубина, м | |||||

| Вит. 3632 | 17°38' с | 153°54' в | 5718 | - | 26 | 0,46 | По данным Скорняковой и Зенкевича, 1961 |

| Вит. 4359 | 24°01' с | 162°02' в | 5573 | - | 52 | 1,90 | |

| Вит. 4347 | 24°01' с | 174°59' в | 5383 | 1-5 | 38 | 0,92 | |

| Вит. 4362 | 24°04' с | 160°46' в | 13950 | - | 80 | 2,2 | |

| Вит. 4331 | 19°57' с | 171°39' з | 3680 | - | 50 | 0,90 | |

| Вит. 4249 | 24°55' с | 132°18' з | 4975 | - | 25 | 0,95 | |

| Вит. 4285 | 19°57' с | 126°06' з | 4545 | - | 21 | 0,36 | |

| Вит. 4279 | 19°40' с | 120°16' з | 4104 | - | 38 | 1,00 | |

| Вит. 4273 | 20°00' с | 113°57' з | 3780 | 2-3 | 34 | 0,60 | |

| Expl. 14b | 19°46' с | 114°44' з | 3440 | 1-5 | 10-40 | 1,0 | Конкреции и породы |

| Expl. 14c | 19°33' с | 114°28' з | 3580 | 7 | 25 | 0,8 | Равномерное распределение |

| Expl. 14d | 19°20' с | 114°12' з | 3480 | 1-150 | 20-60 | 1,2 | Конкреции и породы |

| Msn 8-31 | 24°18' с | 126°30' з | 4650 | 0,5-3 | 4 | 0,1 | Включение одиночных конкреций |

| Msn 8-29 | 20°38' с | 130°46' з | 5180 | 1-6 | 20 | 1,2 | * |

| Naga 6-C | 24°27' с | 135°17' з | 4300 | 0,5-130 | - | - | Конкреции и пемза |

| Msn 8-24 | 13°04' с | 138°59' з | 4990 | 0,5-15 | - | - | Конкреции и пемза |

| Msn 8-19 | 9°06' с | 145°18' з | 5400 | 6-15 | 15 | 1,2 | * |

| Msn 8-11 | 2°00' с | 147°06' з | 4480 | - | 1 | - | Рассеянные конкреции |

| Msn H | 10°02' с | 165°29' з | 1650 | 1-50 | 10-60 | 1-5 | Конкреции и корки |

| DWP 2 | 10°25' с | 130°35' з | 4172 | 20 | 5-10 | 1 | * |

| DWP 3 | 3°12' с | 131°31' з | 4440 | - | - | - | Без видимых конкреций |

| DWP 4 | 1°21' с | 131°33' з | 4510 | - | - | - | Без видимых конкреций |

| Msn 8-5 | 5°54' ю | 149°38' з | 5100 | - | - | 1 | Тонкий слой осадка |

| Msn 8-1 | 13°53' ю | 150°35' з | 3695 | 2-5 | 65 | 1,5 | Весьма равномерное распределение |

| DWP 8 | 21°37' с | 147°40' з | 4684 | 2-10 | 26 | 2,5 | Menard, Shipek, 1958 |

| DWP 9 | 25°57' с | 146°21' з | 1320 | - | - | - | Конкреции среди знаков ряби |

| DWP 10 | 32°08' ю | 140°30' з | 4770 | - | 23 | 1 | Menard, Shipek, 1958 |

| DWP 11 | 42°50' ю | 125°32' з | 4560 | 1-10 | 46 | 1 | Конкреции и корки |

| DWP 12 | 44°26' ю | 110°40' з | 3180 | - | - | - | Без видимых конкреций |

| Msn 6-25 | 54°35' ю | 177°18' з | 5330 | - | - | - | Включение одиночных конкреций |

| Msn 6-2 | 61°40' ю | 170°40' в | 5160 | 2-8 | 80 | 2,5 | Весьма равномерное распределение |

| Msn P | 5°05' ю | 176°25' в | 5342 | - | - | - | Тонкий слой осадка |

| Msn S | 9°00' ю | 171°28' в | 5000 | 2-5 | 50 | 1,5 | * |

| Msn U | 12°35' ю | 164°21' в | 4250 | - | - | 0,5 | Тонкий слой осадка |

| Msn W | 14°47' ю | 151°14' в | 4440 | 1-4 | - | 1,0 | Тонкий слой осадка |

* (Расшифровку названий станций в данной таблице и в последующих см. в приложении I.)

На карте Тихого океана (см. рис. 61), помимо станций, где проводилось фотографирование океанского дна, показаны также станции, на которых были подняты колонки донных осадков с конкрециями. Весовое содержание марганцевых конкреций на единицу площади дна Тихого океана, рассчитанное по поднятым колонкам, дано в табл. 23. В тех случаях, когда на определенном участке поднималось несколько колонок, подсчитывалась средняя концентрация конкреций для каждой группы станций, а полученные величины использовались в свою очередь для оценки средней концентрации всего района. Подобный метод позволяет избежать ошибки в расчетах общей средней концентрации для района, в условиях, когда в пределах ограниченной площади, характеризующейся или необычайно высокими, или очень низкими концентрациями конкреций, имеется большое количество точек отбора.

| Станция | Местонахождение | Средний диаметр конкреций, см |

Концентрация конкреций, г/см2 |

Тип осадка | ||

| широта | долгота | глубина, м | ||||

| Восточный район Wig. 6 |

28°59' с | 125°41' з | 4000 | 0,3 | 0,2 | Красные глины |

| DWHG 4 | 24°22' с | 125°00' з | 4330 | 1Х2Х3 | 1,4 | Красные глины |

| Chub. 19 | 7°41' с | 125°37' з | 4416 | 0,6 | 0,4 | Красные глины |

| Chub. 9 | 10°19' с | 125°27' з | 4580 | 0,9 | 0,6 | Красные глины |

| Chub. 3 | 15°00' с | 125°26' з | 4380 | 1 | 0,7 | Красные глины |

| Chub. 17 | 8°05' с | 125°25' з | 4353 | 1 | 0,7 | Красные глины |

| Chub. 39 | 8°09' с | 125°02' з | 4360 | 1 | 0,7 | Красные глины |

| Chub. 2 | 16°02' с | 125°01' з | 4354 | 1Х2Х2 | 1,6 | Красные глины |

| Chub. 1 | 19°00' с | 121°53' з | 4138 | 0,2 | 0,1 | Красные глины |

| Expl. 14b | 19°46' с | 114°44' з | 3438 | 1,5Х3Х2 | 1,8 | Красные глины |

| Expl. 14d | 19°20' с | 114°12' з | 3480 | 3Х3Х1 | 2,3 | Красные глины |

| Acap. 114 | 10°53' с | 105°07' з | 3275 | 1 | 1,0 | - |

| DWBG 147 | 1°27' с | 116°13' з | 4000 | 1Х1,5Х1,5 | 1,0 | Известковый ил |

| DWBG 19 | 14°59' ю | 136°02' з | 4465 | 0,5Х1 | 0,5 | Красные глины |

| DWBG 18 | 13°37' ю | 135°31' з | 4337 | 1,5 | 1,1 | Красные глины |

| DWBG 17 | 12°51' ю | 135°13' з | 4318 | 0,5 | 0,4 | Красные глины |

| DWBG 16 | 6°05' ю | 132°53' з | 4855 | 0,5 | 0,5 | Радиоляриевый ил |

| Cap. 33Bg | 12°46' ю | 143°33' з | 4380 | 1 | 0,7 | Красные глины |

| PAS 19121 | 27°20' с | 116°10' з | 4030 | 0,5Х2Х2 | 1,2 | - |

| Msn 148G | 9°06' с | 145°18' з | 5400 | 1,4Х2,5Х2,7 | 1,5 | Красные глины |

| Msn 150G | 10°59' с | 142°37' з | 4978 | 1,1Х0,8Х1 | 0,4 | Красные глины |

| Msn 153PG | 13°07' с | 138°56' з | 4927 | 1Х1Х1 | 1,2 | Красные глины |

| Msn 157G | 24°18' с | 126°30' з | 4414 | 0,5Х0,8Х0,5 | 0,2 | Красные глины |

| DWBG 18 | 13°37' ю | 135°31' з | 4337 | 1 | 1,2 | Красные глины |

| Западный район MP 43J |

12°07' с | 164°52' в | 3290 | 1,5 | 1,1 | Красные глины |

| Msn Q | 7°03' ю | 174°12' з | 5378 | 1,5 | 1,2 | Красные глины |

| Cap. 30Bg | 17°28' ю | 160°59' з | 4710 | 1 | 0,7 | Красные глины |

| Cap. 31Bg5 | 17°29' ю | 158°40' з | 4890 | 1 | 0,7 | Красные глины |

| Cap. H13 | 21°25' ю | 177°46' в | 3840 | 0,5 | 0,4 | Красные глины |

| Центральный район Cusp 8P |

43°58' с | 140°38' з | 4350 | 1,2 | 0,9 | Красные глины |

| Jyn II-21 | 36°29' с | 146°43' в | 5720 | 2,5Х1Х1 | 0,7 | Красные глины |

| Cusp 15 | 37°15' с | 143°07' з | 5220 | 2 | 1,7 | Красные глины |

| Tet. 22 | 16°06' с | 165°45' з | 2440 | 2Х2,5Х3 | 2,1 | Красные глины |

| Tet. 24 | 15°02' с | 162°31' з | 5666 | 2Х1,3Х1 | 0,7 | Красные глины |

| Tet. 27A | 13°05' с | 163°10' з | 5413 | 1,3Х1Х1 | 0,5 | Красные глины |

| Msn G | 14°11' с | 161°08' з | 5632 | 0,5Х1Х3 | 1,4 | Красные глины |

| Msn K | 6°03' с | 169°59' з | 5400 | 1,5Х1,5 | 0,5 | Красные глины |

| Msn J | 7°47' с | 168°00' з | 4994 | 2Х2,5Х2,5 | 0,5 | Красные глины |

| Msn 128G | 13°53' ю | 150°35' з | 3623 | 3Х3Х2 | 2,9 | Коралловый песок |

| Msn 121G | 29°35' ю | 158°58' з | 5252 | 1,5Х1,5Х2,5 | 1,2 | Красные глины |

| Msn 125G | 26°01' ю | 153°59' з | 5038 | 3Х3,5Х4 | 3,0 | Красные глины |

| Msn 126G | 24°41' ю | 154°45' з | 4542 | 1,1Х3Х3 | 2,6 | Красные глины |

| DWBG 37 | 29°09' ю | 143°01' з | 4120 | 2Х4Х4 | 3,8 | Красные глины |

| Msn 116P | 35°50' ю | 163°01' з | 4950 | 2Х2Х1 | 2 | Красные глины |

| DWBG 44 | 34°25' ю | 138°47' з | 4860 | 0,5 | 0,8 | Красные глины |

| DWBG 47 | 36°33' ю | 137°24' з | 4700 | 2Х1,5Х2 | 0,9 | Красные глины |

| DWBG 46 | 36°23' ю | 137°15' з | 4680 | 1,5 | 1,1 | Красные глины |

| DWBG 48 | 37°05' ю | 137°10' з | 4940 | 1,5 | 1,1 | Красные глины |

| DWBG 52 | 40°36' ю | 132°49' з | 5120 | 3 | 3,0 | Известковый ил |

| DWBG 31 | 35°11' ю | 135°32' з | 4700 | 1 | 0,7 | - |

| DWBG 54 | 41°24' ю | 129°06' з | 4880 | 2-3 | 2,2 | Красные глины |

| DWBG 34 | 44°13' ю | 127°20' з | 4600 | 0,5-2,5 | 1,4 | Известковый ил |

| DWBG 56 | 42°16' ю | 125°50' з | 4560 | 0,5-1,5 | 0,8 | Красные глины |

| DWBG 57A | 42°50' ю | 125°32' з | 4560 | 0,5Х2Х2 | 1,5 | Известковый ил |

| DWBG 58 | 43°07' ю | 125°23' з | 4640 | 2Х3Х3 | 2,6 | Красные глины |

| DWBG 59 | 44°23' ю | 124°39' з | 4500 | 2 | 1,7 | Красные глины |

| DWBG 48 | 42°00' ю | 102°00' з | 4240 | 3,5 | 3,8 | Красные глины |

| DWBG 78 | 44°08' ю | 100°58' з | 4100 | 1-2 | 1,2 | Известковый ил |

| Msn 85G | 57°43' ю | 169°12' в | 5288 | 2Х2Х3 | 1,5 | Красные глины |

| Msn 98P | 54°31' ю | 143°01' з | 5274 | 1Х1Х1,7 | 0,6 | Красные глины |

| Msn 90G | 63°04' ю | 178°29' в | 3583 | 2,5Х3,5Х1 | 2,5 | Кремнистый ил |

| Msn 91G | 64°11' ю | 165°56' з | 2932 | 2,3Х2,5Х2,5 | 2,5 | Кремнистый ил |

Русские океанографы определяли концентрацию конкреций на дне океана, поднимая их на поверхность с площади 0,25 м2 при помощи дночерпателя грейферного типа. На поверхности эти конкреции взвешивались. Этот метод достаточно точен, при условии, что пробоотборное устройство полностью извлекало все конкреции на охватываемой площади океанского дна и без потерь доставляло их на поверхность. В табл. 24 дается список некоторых станций советского экспедиционного судна "Витязь", по которым измерения величины поверхностной концентрации были выполнены этим методом.

| Станция | Местонахождение | Площадь, занятая конкрециями, % |

Концентрация, по дночерпательным пробам, г/см2 |

Концентрация по подводным фотографиям, г/см2 |

||

| широта северная | долгота | глубина, м | ||||

| Вит. 4243 | 24°56' | 139°51' в | 4368 | 4,1 | 0,05 | - |

| Вит. 4245 | 25°00' | 137°19' з | 4645 | 20,1 | 0,18 | - |

| Вит. 4273 | 19°59' | 113°57' з | 3820 | 6,2 | 0,11 | 0,60 |

| Вит. 4285 | 19°57' | 126°06' з | 4576 | 25,0 | 0,23 | 0,36 |

| Вит. 4289 | 20°00' | 130°01' з | 5005 | 6,7 | 0,11 | - |

| Вит. 4343 | 24°00' | 132°18' в | 5815 | 22,2 | 0,40 | - |

| Вит. 4347 | 24°00' | 137°36' в | 5318 | 50,0 | 0,60 | - |

| Вит. 4351 | 23°57' | 170°58' в | 5817 | 10,0 | 0,17 | - |

| Вит. 4355 | 24°02' | 167°24' в | 6052 | 16,0 | 0,60 | - |

| Вит. 4359 | 24°01' | 163°02' в | 5542 | 36,0 | 1,0 | 1,90 |

| Среднее | - | - | 5096 | 20,0 | 0,35 | * |

В Тихом океане между 50° с. ш. и 60° ю. ш. марганцевые конкреции, вероятно, могут быть встречены на всей огромной площади, за исключением, очевидно, континентального шельфа и глубоководных впадин. Как пишет Агассиц (Agassiz, 1906), марганцевые конкреции поднимались почти на каждой станции, где проводилось драгирование, во время пересечения юго-восточной части Тихого океана по четырем разнесенным на значительные расстояния траверсам. Менард и Шипек (Menard, Shipek, 1958) сообщают об огромных количествах конкреций, наблюдавшихся ими в центральных областях южной котловины Тихого океана. В работе Зенкевича и Скорняковой (1961) приводится карта распределения марганцевых конкреций для всей центральной части Тихого океана.

Приведенные в табл. 22-24 цифровые данные позволяют выделить на карте Тихого океана три основных района распределения марганцевых конкреций на дне Тихого океана (см. рис. 61). Отчетливо видно увеличение концентраций конкреций по мере приближения к центральной части Тихого океана.

Площадь восточной части Тихого океана составляет около 45 млн. км2, размах концентраций конкреций по 40 определениям заключен в пределах 0,05-2,3 г/см2, при среднем значении 0,78 г/см2. Для центральной части выполнено 51 определение концентраций, которые меняются от 0,2 до 3,8 г/см2, составляя в среднем 1,45 г/см2. Десять измерений концентраций, выполненных для западного района, колеблются в пределах 0,4-1,5 г/см2, в среднем 0,86 г/см2. Такие региональные вариации концентраций, по всей вероятности, определяются скоростями седиментации ассоциирующих осадков и активностью агентов, которые поддерживают марганцевые конкреции на поверхности раздела осадок - вода. Центральный район Тихого океана, вероятно, является зоной, как правило, низких скоростей седиментации по сравнению со скоростью роста конкреций. Таким образом, без разубоживающего эффекта ассоциирующих осадков марганцевые конкреции могут образовывать залежи относительно высоких концентраций.

Оценка запасов

В табл. 25 приведены некоторые показатели, рассчитанные на основе сведений, помещенных в табл. 22-24. Кроме того, в ней даны площади трех основных районов Тихого океана, для которых был сделан подсчет концентраций марганцевых конкреций (см. рис. 61) с оценкой запасов для каждого района и для всего океана. При подсчете запасов конкреций в качестве исходной величины бралась средняя концентрация конкреций на преобладающей площади района. Однако если результаты оценок на основании подводных фотографий и изучения колонок донных осадков имеют характер величин примерно одного порядка, то оценки по данным дночерпательных проб различаются в среднем примерно на 30% от оценок, сделанных двумя первыми методами. Скорнякова и Зенкевич (1961) указывали, что подобные расхождения в оценках могут быть объяснены как малой площадью захвата дночерпателя, так и единичностью самих дночерпательных проб.

Насколько известно, пока не существует данных по детальной разведке какой-то залежи конкреций, в которой точки отбора проб отстояли хотя бы на милю одна от другой. Следовательно, мы не можем быть уверены в непрерывности залежей конкреций вокруг данной точки опробования и, таким образом, не можем строго судить об их концентрации. Подавляющая часть подсчетов запасов марганцевых конкреций в известной мере носит умозрительный оттенок. Однако однородный характер пелагической седиментации на обширных площадях позволяет думать, что и залежи конкреций пользуются столь же широким распространением и что их концентрация и состав также относительно постоянны.

Как следует из табл. 25, общие запасы марганцевых конкреций, лежащих на поверхности осадков Тихого океана, составляют 1,66*1012 т. Что касается оценок запасов отдельных районов Тихого океана, то следует заметить, что запасы Центрального района, очевидно, являются несколько заниженными, поскольку при подсчетах не учитывались марганцевые образования, встречающиеся в осадках в виде корок. Если бы имелись достаточные данные, которые позволили бы учесть и эти корки, то запасы марганца значительно возросли бы. Например, весовое содержание корки двуокиси марганца толщиной 5 см составит на единицу площади 12,0 г/см2, при величине удельного веса корки 2,4.

| Показатели | Восточный район | Центральный район | Западный район | Тихий океан в целом |

| Число фотографий | 11 | 13 | 5 | 29 |

| Концентрация конкреций, г/см2 Максимальная |

1,2 | 2,5 | 1,5 | 2,5 |

| Минимальная | 0,36 | 0,9 | 0,46 | 0,36 |

| Средняя | 0,86 | 1,60 | 0,90 | 0,97 |

| Число дночерпательных проб | 5 | 5 | 0 | 10 |

| Концентрация конкреций, г/см2 Максимальная |

0,23 | 1,00 | - | 1,00 |

| Минимальная | 0,05 | 0,17 | - | 0,05 |

| Средняя | 0,14 | 0,56 | - | 0,35 |

| Число колонок донных осадков | 24 | 33 | 5 | 62 |

| Концентрация конкреций, г/см2 Максимальная |

2,3 | 3,8 | 1,2 | 3,8 |

| Минимальная | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,1 |

| Средняя | 0,89 | 1,71 | 0,82 | 1,32 |

| Общее число всех определений | 40 | 51 | 10 | 101 |

| Средние концентрации по всем методам, г/см2 | 0,78 | 1,45 | 0,86 | 1,12 |

| Площадь районов, км2Х106 | 44,9 | 62,1 | 47,2 | 154,2 |

| Запасы конкреций, млрд. т | 350 | 900 | 406 | 1656 |

Согласно расчетам Менарда и Шипека (Menard, Shipek, 1958), запасы марганцевых конкреций в юго-западной части Тихоокеанского бассейна составляют 1011 т, размещенных на площади 107 км2. Эта цифры хорошо сопоставимы с оценками автора, подсчитавшего, что для всего Тихого океана (17*107 км2) количество марганцевых конкреций достигает 17*1011 т. Со своей стороны Зенкевич и Скорнякова (1961) оценивают рудные запасы марганцевых конкреций на поверхности дна Тихого океана в 0,9*1011 т, что составляет примерно 1/20 от запасов, подсчитанных автором.

Скорость накопления марганцевых конкреций

В пределах тех площадей, где проводилось подводное фотографирование, марганцевые конкреции покрывают в среднем примерно 20% поверхности океанского дна (Menard, Shipek, 1958; Скорнякова и Зенкевич, 1961). При скорости формирования конкреций, равной в среднем около 1 мм за 1000 лет, ежегодно в Тихом океане должно образовываться 6X106 т конкреций. Иными словами, потребовалось около 200 тыс. лет для образования тех количеств марганцевых конкреций, которые, как несколько умозрительно подсчитано, находятся на поверхности пелагических осадков Тихого океана.

Следует отметить, что красные глины являются пелагическими осадками такого типа, накопление которых происходит с наименьшими скоростями и которые обычно ассоциируют с марганцевыми конкрециями. При средней скорости формирования красных глин около 0,1 см за 1000 лет (Goldberg, Arrhenius, 1958) за минувшие 200 тыс. лет образовался 20-сантиметровый слой этих осадков. Если накопление красных глин происходило во всем Тихоокеанском бассейне с такой скоростью и при этом никаким образом не проявлялись агенты, поддерживающие марганцевые конкреции на поверхности осадка, то в подобных случаях конкреции должны были бы оказаться погребенными. Если же скорость роста конкреций равна скорости накопления ассоциирующих с ними осадков, то их средний размер должен значительно превышать действительные размеры встречающихся конкреций. В самом деле, их средний диаметр при соблюдении этих условий должен был бы составлять по крайней мере 40 см, тогда как в действительности эта величина редко превышает 4 см. Следовательно, при средней скорости роста конкреций 0,1 мм за 1000 лет время, необходимое для того, чтобы конкреция достигла 4 см в диаметре, должно быть равно примерно 800 тыс. лет, полагая, что за это время нарастание происходит в среднем на половине площади поверхности конкреции. Такое несоответствие между размером конкреций и скоростями образования сопутствующих осадков еще более возрастает в случае ассоциаций конкреции с известковыми илами, поскольку известно, что известковые илы образуются в общем значительно быстрее, чем глины. Поэтому принятая скорость роста конкреций (0,1 см за 1000 лет) должна быть увеличена по меньшей мере в 10 раз.

Если же распространение залежей марганцевых конкреций действительно столь же широко, как это и предполагается по имеющимся данным, а скорости роста конкреций не превышают измеренных, мы должны предположить деятельность некоторых агентов, которые поддерживали бы марганцевые конкреции на поверхности осадков.

|

ПОИСК:

|

© GEOMAN.RU, 2001-2021

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'