Что такое геологические структуры?

В геологии под структурой понимают обособленные участки коры, отличающиеся определенным сочетанием состава и условий залегания слагающих их пород (по В. Е. Хаину, 1973 г.). Другими словами, структуры - это геологические тела, имеющие естественные границы и обладающие специфическими свойствами горных пород, из которых они состоят. К таким свойствам относятся прежде всего вещественный состав пород и залегание их пластов в пространстве. Основные отличительные черты геологических структур определяются их происхождением и, что самое главное, различной историей развития, что в свою очередь обусловливается разнонаправленными и разноинтенсивными движениями, преобразующими земную кору и получившими название тектонических. Поэтому основные типы структур удобно выделять по степени их подвижности во времени.

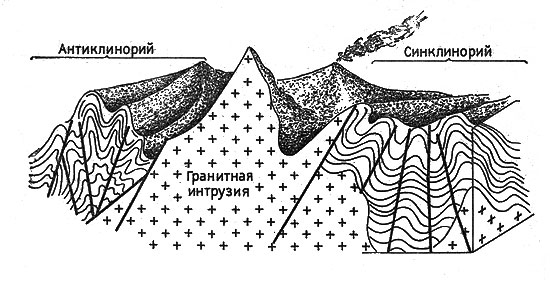

Наиболее подвижными структурами являются геосинклинали. Для них характерны интенсивные вертикальные и горизонтальные движения, повышенные сейсмичность и вулканизм. Геосинклиналь - это арена максимального проявления сил внутренней динамики Земли. В своем развитии геосинклиналь проходит две основные стадии: интенсивного прогибания (главная стадия геосинклинального развития) и горообразования (орогенная). По мере завершения развития геосинклинали на ее месте возникают новые структуры - орогены, или горно-складчатые области, выраженные в рельефе местности горными странами. По сути дела орогены можно рассматривать как геосинклиналь на заключительной стадии развития. Однако образование гор может происходить и вне геосинклиналей. Кроме того, в последнее время ученые обнаружили на дне всех океанов протяженные срединно-океанические хребты, геологическая природа которых еще неясна. Существование на поверхности нашей планеты горных стран различного происхождения заставляет выделять орогены в самостоятельный класс структур земной коры, для которых характерны горный рельеф, высокая тектоническая подвижность и вулканизм. Наиболее хорошо изучены горно-складчатые области континентов (рис. 2). Главнейшими составными элементами их являются антиклинории и синклинории. Первые выражены в рельефе горными хребтами. В геологическом смысле это выпуклый пучок складок. Несколько антиклинориев образуют мегантиклинорий (например, мегантиклинорий Большого Кавказа). Синклинории представляют собой вогнутый пучок складок, и в рельефе горных стран они выражены либо понижением, либо невысоким хребтом.

Рис. 2. Блок-диаграмма строения континентальной горно-складчатой геосинклинальной области (орогена). Пласты пород смяты внутренними силами в сложные складки, образующие антиклинории и синклинории. Жирными линиями показаны разломы.

С течением времени интенсивность внутренних процессов в результате истощения энергии в глубоких недрах Земли резко понижается. Тектонические движения для геосинклиналей слабеют, уменьшается их амплитуда, замедляется скорость роста горных хребтов. Эрозионные процессы, протекающие на поверхности, начинают "стачивать" горы, все более и более нивелируя рельеф. Разрушение горных хребтов продолжается до тех пор, пока на месте высокогорных стран не образуется полого всхолмленная равнина - пенеплен. Такая равнина уже не испытывает в дальнейшем интенсивных тектонических движений, присущих геосинклиналям и орогенам. Прогибание идет медленно с небольшой амплитудой. Данный участок земной коры закончил свое геосинклинальное развитие и перешел в платформу. Таким образом, развитие земной коры на протяжении последних, по крайней мере, 2 млрд. лет можно рассматривать как постепенный и последовательный исторический процесс отмирания геосинклинального режима и смены его платформенным.

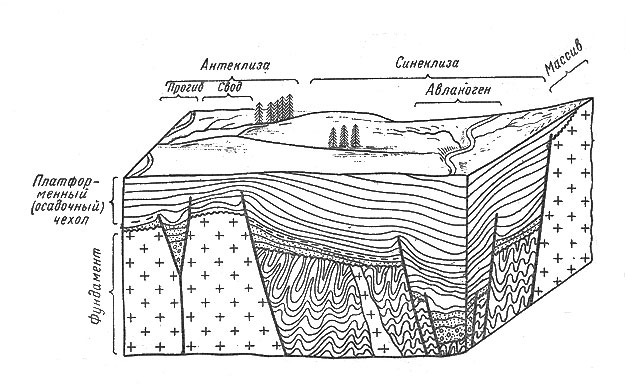

В основании каждой платформы лежат породы, сформированные в геосинклинальный период развития. Это магматические и метаморфические породы, сильно дислоцированные, т. е. смятые в складки, разбитые трещинами. Такой геосинклинальный комплекс образует фундамент (основание, цоколь) платформы. На нем практически горизонтально залегают осадочные породы (пески, глины, известняки, каменная соль и др.), накопившиеся за платформенный этап развития, образуя платформенный (осадочный) чехол (рис. 3).

Рис. 3. Блок-диаграмма строения континентальной платформы. Фундамент (геосинклинальное основание) сложен перемятыми метаморфическими и магматическими породами, разбит разломами. Осадки чехла залегают полого, облекая выступ основания платформы.

В развитии платформы, так же как и в развитии геосинклинали, можно выделить две стадии: доплитную (авлакогенную) и плитную. Вначале на теле платформы образуются узкие провалы - грабены, которые заполняются песчаниками, глинами, галечниками континентального происхождения. Такие "рвы" на теле платформы впервые установил академик Н. С. Шатский, который назвал их авлакогенами (бороздой рожденные). В дальнейшем, частично или полностью, территория платформы все более втягивается в погружение, она затапливается морем и образующийся осадочный чехол перекрывает большую ее часть. Такие участки платформ называют плитами. В то же время продолжают существовать области, испытывающие тенденцию к поднятию, в связи с чем в их пределах чехол практически не образуется. Эти части платформ называют щитами.

В зависимости от особенностей дальнейшего геологического развития плиты дифференцируются на крупные поднятия (антеклизы) и обширные депрессии (синеклизы). Первые характеризуются замедленным прогибанием, резко сокращенной мощностью осадочного чехла, не превышающей 1-2 км. Синеклизы представляют собой наиболее прогнутые области платформы, мощность чехла достигает здесь 5-6 км и более. Синеклизы, как правило, располагаются над авлакогенами. Кроме этих крупнейших структур на платформах выделяют также еще ряд положительных (своды, валы, зоны поднятия) и отрицательных (впадины, прогибы) структурных элементов.

Обособленно от рассмотренных геологических структур стоят разломы земной коры, которые часто разграничивают геологические структуры или рассекают их. Если сами структуры характеризуются принадлежностью к каким-то более крупным элементам земной коры, т. е. соблюдается известная иерархия, то разломы выходят за рамки всяких структурных порядков. Они известны как на континентах, так и на дне океанов, как на платформах, так и в геосинклиналях. Более того, разломы могут одновременно рассекать эти крупнейшие элементы земной коры. Геологи уже давно пришли к выводу, что разломы - особый тип структур. Для них характерна линейность, значительная протяженность (сотни, иногда тысячи километров). Горные породы в зоне разломов раздроблены и смяты в складки. Разлом - это линейная структурная зона повышенной трещиноватости и деформации земной коры, эластично соединяющая различно "живущие" ее блоки.

|

ПОИСК:

|

© GEOMAN.RU, 2001-2021

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'