Возраст камня. О связи разных летосчислений и подарке исчезнувших морей

Определение абсолютного возраста ископаемых остатков животных возможно лишь в пределах последних 300 тыс. лет. Правда, уран-свинцовый, калий-аргоновый, стронций-рубидиевый и некоторые другие методы дают возможность проникнуть в глубь истории Земли на десятки миллионов и даже миллиарды лет. Однако минералы, содержащие эти радиоактивные элементы, обычно приурочены к так называемым магматическим и вулканогенным породам, т. е. к горным породам, образовавшимся из огненных расплавов.

Анализируя эти минералы, можно узнать, сколько времени прошло с момента кристаллизации магмы, когда излилась вулканическая лава и возникли рудные месторождения. Но породы эти не содержат органических остатков, по которым их можно было бы отнести к тому или иному геологическому периоду. Удастся ли связать между собой "относительный" календарь, построенный на закономерностях распространения в различные эпохи разных групп животных, с "абсолютным" возрастом земных слоев?

Изредка в морских отложениях вместе с остатками вымерших животных встречаются красивые зеленые зернышки. Это силикатный минерал глауконит. В его кристаллах и радиально-лучистых зернах содержатся радиоактивные вещества, позволяющие перебросить мост между "абсолютной" и "относительной" системами летосчисления.

Для того чтобы определить возраст по глаукониту, нужно располагать довольно большим количеством зерен этого минерала. Около 80 г глауконита должен извлечь геолог из породы, чтобы установить, например, время образования неогеновых отложений. И хотя количество минерала, требующееся для анализа, уменьшается по мере продвижения к более древним эпохам, все равно даже в протерозойских толщах необходимо собрать не менее 10 г глауконита. Поэтому пробы осадочных пород, из которых предполагается извлекать глауконитовые зерна, обычно весят несколько килограммов. Лишь в докембрийских отложениях, если случается иногда найти в них переполненные этим минералом участки, можно ограничиться одним-двумя крупными кусками породы.

Для радиологического анализа пригоден только абсолютно чистый глауконит. Чтобы добыть его, горную породу дробят, просеивают и прямо на ситах тщательно промывают водой. Очищенную от пыли пробу осторожно высушивают, оберегая от воздействия высокой температуры, под действием которой может нарушиться химический состав минерала. Затем собирают все, даже самые мелкие частицы, получившиеся после дробления, и с помощью электромагнита или тяжелой жидкости - бромоформа - отделяют зерна глауконита.

Если минерал, как это нередко бывает, был заключен в известковых породах, предварительно растворяют часть известкового цемента в слабых органических кислотах. Извлеченные из известняка зерна глауконита, как правило, бывают подернуты тонкой карбонатной пленкой. Поэтому непременно нужно промыть их слабым раствором уксусной или соляной кислоты. Если не сделать этого, углекислый газ, бурно выделяясь во время опыта, может развеять из пробирки мельчайшие летучие частицы минерала и сведет к нулю результат трудоемкого анализа.

Нередко зерна глауконита, особенно из глубоководных отложений, бывают чрезвычайно мелкими. Это затрудняет отбор их из породы. Кроме того, этот минерал легко поддается изменениям. Иногда он ожелезняется, превращаясь в бурые катышки, почти лишенные калия; в других случаях становится совершенно бесцветным. Стоит хоть немного проявиться процессам выветривания, как начинается бегство аргона из кристаллической решетки минерала.

Бывают и такие случаи, когда даже превосходно сохранившиеся на первый взгляд кристаллы по какой-то причине утрачивают некоторую часть радиогенного аргона. Предполагают, что это происходит в результате незначительных нагревании породы за время ее существования, а также вследствие изменении слоистой структуры минерала. Поэтому возраст, определенный по глаукониту аргоновым методом, может оказаться несколько моложе, чем ожидается.

Однако в результате упорных поисков все же удается обнаружить образцы минерала, которым посчастливилось избежать перекристаллизации и остаться незатронутыми действием выветривания. Зерна такого глауконита содержат много калия. Они-то и дают наиболее достоверные оценки геологического возраста.

Советские радиологи доказали, что возраст осадочных пород можно определить по глаукониту в огромном интервале времени - вплоть до полутора миллиардов лет, и ошибка в определениях не превысит при этом 10, а иногда и 5%.

По глаукониту можно устанавливать возраст песков, песчаников, глин, известняков, доломитов и других пород, отложившихся в водных условиях. Этот минерал образуется в природе на границе водной среды и воздуха и потому особенно часто встречается вместе с окаменелостями. Он довольно широко распространен в морских породах, находящихся ныне на материках и принадлежащих к различным геологическим системам.

Из множества стратиграфических границ особенный интерес для геологов представляют некоторые "опорные" рубежи, определяющие существенные изменения в историческом развитии Земли. Об одном из таких рубежей уже говорилось. Это - граница меловой и палеогеновой систем, отделяющая мезозойские отложения от кайнозойских. Пользуясь различными радиологическими методами, геологи неоднократно пытались определить возрастное положение этой границы. Результаты получались близкие, но не одинаковые - от 63 до 70 млн. лет. Какой из этих датировок отдать предпочтение?

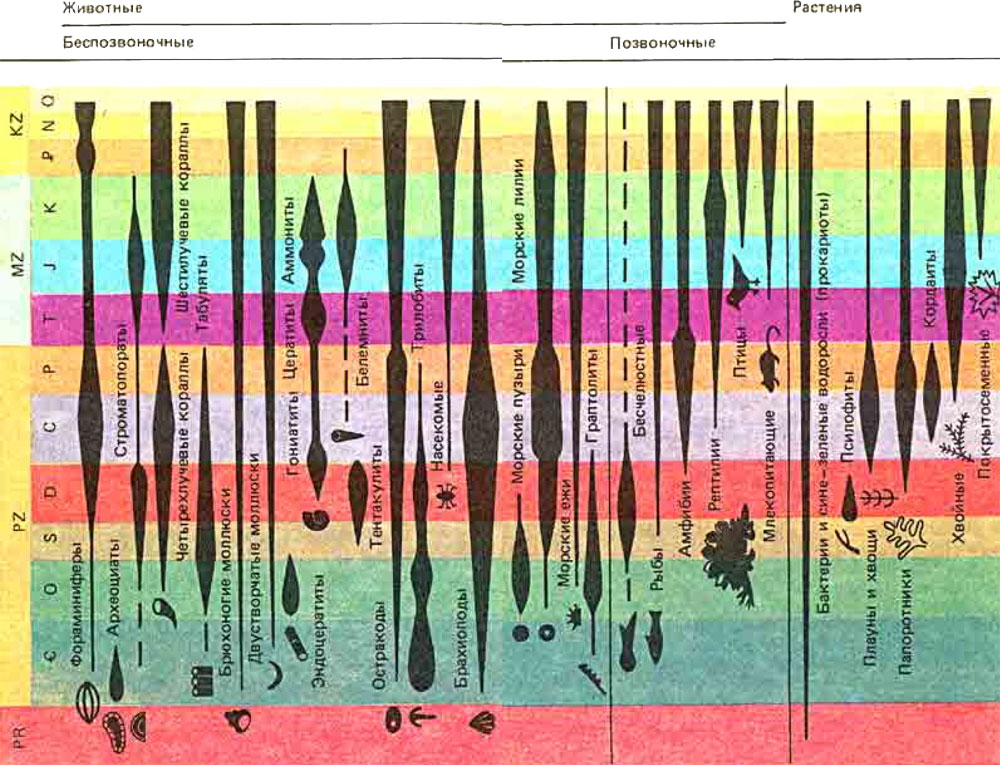

Геохронологическая шкала и эволюционное развитие органического мира

Для решения этого вопроса были использованы глаукониты из разреза верхнемеловых и палеогеновых отложений Прииртышья. С помощью методов ядерного гамма-резонанса были тщательно отобраны зерна минерала с неразрушенной кристаллической решеткой. Хорошая сохранность этого материала полностью исключала возможность утраты радиогенного аргона вследствие прогрева, окисления или выветривания и обеспечивала отсутствие искажений радиологического возраста. Детальное стратиграфическое положение анализируемых образцов по ярусам было оценено с помощью споро-пыльцевого анализа. Выполненные калий-аргоновым методом определения абсолютного возраста глауконитов полностью совпали с последовательностью появления в разрезе палеонтологических индикаторов времени и позволили уточнить положение границы мела и палеогена. Возраст этого рубежа оказался равным 67 млн. лет.

От миоцена до кембрия успешно "работает" глауконит, позволяя измерять абсолютный возраст слоев, относительная геохронологическая позиция которых определена по содержащейся в них ископаемой фауне и флоре. Каждый новый точный анализ - шаг по пути уточнения методов абсолютной геохронологии, продвижение к укреплению ее связи с относительной шкалой геологического возраста.

А для отложений, которые старше 500 млн. лет, глауконит вновь выступает на первое место. Здесь он едва ли не единственный минерал, пригодный для определения абсолютного возраста калий-аргоновым методом. И именно по глауконитам установлен, например, возраст древних образований Русской платформы, сформировавшихся от 0,5 до 1,3 млрд. лет назад.

|

ПОИСК:

|

© GEOMAN.RU, 2001-2021

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'