Кто открыл Новосибирские острова?

Кто открыл Новосибирские острова?

Если окинуть глазом - на глобусе, конечно, - линию побережья Восточной Сибири от Енисея до мыса Дежнева, то к северу от нее, в районе между устьем Яны и устьем Индигирки, можно увидеть архипелаг. Это и есть Новосибирские острова.

Острова отделены от материкового берега многими километрами моря и разделены между собой сетью проливов, но, вглядевшись внимательно в очертания островов и прилегающего побережья, улавливаешь несомненные черты сходства и начинаешь воспринимать все это как единое целое. Геологическая карта, если вы умеете ее читать, подтвердит, что относительно совсем недавно, уже при жизни человека, острова составляли единый массив с материком.

Новосибирские острова лежат в пределах шельфа - на плоской материковой отмели. В каком море? - может спросить читатель. Ответить одной фразой затруднительно. Можно не задумываясь сказать, что западные острова, например Бельковский или Столбовой, лежат в море Лаптевых, а остров Новая Сибирь расположен в Восточно-Сибирском море. Что же касается центральных, самых крупных островов, то их как раз и принято считать естественной границей между морями Лаптевых и Восточно-Сибирским.

Новосибирские острова принято делить на три группы. Ближе к материковому берегу, через пролив Дмитрия Лаптева, лежат Ляховские острова - Большой и Малый, разделенные нешироким проливом Этерикан, а в стороне, далеко к западу от них, - обрывистый остров Столбовой.

Севернее отделенный проливом Санникова вытянулся почти на двести пятьдесят километров с запада на восток остров, состоящий из трех отличающихся друг от друга частей, каждую из которых традиционно именуют самостоятельным островом. Западная треть называется островом Котельным, центральная - Землей Бунге, восточная - островом Фаддеевским. Почему так получилось, я расскажу дальше, а пока пусть читатель запомнит, что этот триединый остров вместе с островами Бельковским и Новой Сибирью образуют вторую группу - острова Анжу.

К северо-востоку от них, далеко в просторах Восточно-Сибирского моря, находятся крошечные скалистые островки, составляющие третью группу и называемые островами Де-Лонга (острова Беннетта, Генриетты, Жаннетты и другие).

Такая система географических названий сложилась не сразу. В конце XVIII столетия, например, к группе Ляховских островов относился и остров Котельный, ныне входящий в состав островов Анжу. Позже некоторые географы называли Новосибирскими островами только острова Анжу в нашем сегодняшнем понимании. На картах конца прошлого века архипелаг Де-Лонга не включался в состав Новосибирских островов, а был обозначен как самостоятельный архипелаг. Возможно, всего этого не происходило бы, если бы все острова были открыты одновременно. Фактически же открытие растянулось на сто семьдесят лет: с 1712 (остров Большой Ляховский) до 1881 года (острова Де-Лонга).

Готовясь к экспедиции на Новосибирские острова, я начал с изучения печатных и фондовых материалов по району будущих работ. При этом первоначально я интересовался только геологическими наблюдениями и представлениями наших предшественников. Но, дальше работая в Публичной библиотеке и с архивами, я стал читать все подряд, и передо мной открылась история, полная воодушевляющих примеров мужества, стойкости духа и высоких дерзаний разума русского человека.

...Первые дошедшие до нас письменные упоминания о существовании островов в Восточном секторе Арктики относятся к XVII столетию и первой половине XVIII века - к эпохе активного освоения сибирских земель, когда честь первооткрывательства принадлежала не путешественникам-ученым, а служилым людям, казакам. «...Сибирские воеводы, ободряемые правительством, соревновали один перед другим приведением в ясак большего числа неизвестных сибирских народов, стараясь чрез то приобретать благоволение государя и славу между соотечественниками. Казаки, движимые подобным же славолюбием и, может быть, корыстию, не страшась ни трудов, ни опасностей, летели по первому мановению воевод и в краткое время малым числом людей производили деяния нескольких лет и многочисленных воинов...» Так написано в «Истории плаваний Россиян из рек Сибирских в Ледовитое море», обработанной Григорием Спасским, Императорской санкт-петербургской академии наук корреспондентом, и изданной в 1821 году. Была, однако, еще одна причина, побуждавшая служилых людей идти в неизведанные земли: благородное человеческое стремление к познанию еще не познанного. Автор следовал стилю документов времен казачьих походов, а они писались деловым языком, без лирики. Я читал в Публичной библиотеке «Памяти» отрядам, направляемым на поиски новых островов, говоря по-современному, технические задания экспедициям. В них ставились конкретные вопросы: какие там живут люди, под чьим владением, какой веры, чем питаются, как велики те острова и каково расстояние морем от материка? Недвусмысленно была сформулирована и цель таких походов: «...тех людей призывать под его царского величества самодержавную руку в вечный ясачный платеж».

За успех обещалась милость великого государя. «А буде ты, - говорилось далее, - вышеписанного указу не исправишь, И тебе, и служилым людям за то учинена будет смертная казнь и пожитки ваши все взяты будут в казну...» Возможно, что такое наглядное сочетание материальных и моральных стимулов способствовало эффективности казачьих экспедиций.

Первым знакомым географическим объектом, который встретился мне при чтении самых старых письменных документов, связанных с историей открытия островов, был мыс Святой Нос. Мыс этот, пожалуй, самая приметная точка на всем побережье между Яной и Индигиркой. Испещренная озерами и болотами прибрежная низменность на протяжении сотен километров обрывается в сторону моря невысоким унылым берегом. Берег сложен ископаемым льдом и торфом, он разрушается, тает, оплывает в воду. Трудно найти близ моря сухую площадку, чтобы стать лагерем. И вдруг на фоне этого однообразия возникает горный кряж, хребет высотой без малого в четыре сотни метров, вдающийся в море и отгораживающий, от него Эбеляхскую губу. Это и есть мыс Святой Нос. В его береговых обрывах обнажаются граниты. Полностью окинуть обрывы взглядом можно только издали, с моря.

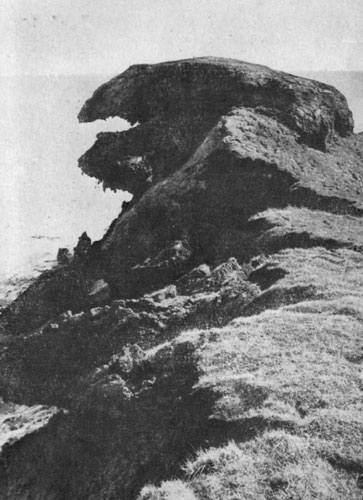

Это не голова древнего хищника, а торф на тающем ледяном отрыве

...На пляже бухты, под горой, сейчас разместилась полярная станция. Сюда завезли дом типа «Горизонт». «Горизонт» - это даже не дом, а целая система жилых, служебных и вспомогательных помещений, которую собирают, как детский конструктор, присоединяя блоки один к другому по потребности. Получается целый лабиринт коридоров, поднятый над землей на сваях. По таким коридорам можно ходить из одной службы в другую, не открывая дверь на улицу. Зимой это важно.

Поздним августовским вечером, заночевав на Святом Носе, я с другом пилотом Толей Галочкиным играл в биллиард в кают-компании полярки. Потом Анатолий расстелил спальный мешок прямо на зеленом сукне и лег, а я вышел покурить. Ночь была уже темной, но на фоне неба хорошо различалась черная гора, возвышающаяся над домиками полярки, а свободное ото льда штилевое море даже в темноте было голубым, и даже виднелся вдающийся в море мыс. Трудно было представить, что это о нем говорилось в «Истории плаваний Россиян...»: «Святой мыс, который, по северному его положению, от давних лет почитался мореплавателями за самое трудное и опасное место в тамошнем краю, и потому прозван Святым мысом или носом».

...В 1644 году якутский казак Михайло Стадухин вышел на Колыму. 22 апреля 1647 года, ссылаясь на рассказы промышленных людей и колымской «женки» по имени Калиба, он докладывал в Якутском остроге, что, ежели идти морем от Лены к Колыме, то «от Святого Носа на левой руке объявляется остров и горы снежные, и пади, и ручьи знатны все», и тянется тот остров против Енисейского, Тазовского и Ленского устья, называют его Новой Землей, ходят на него с Поморья, с Мезени, а по эту сторону Колымы «чухчи» зимой переезжают на оленях на тот остров одним днем.

Что же здесь правдиво, а что нет? Остров Большой Ляховский с траверза мыса Святой Нос виден лучше, чем Кронштадт - из Лисьего Носа, под Ленинградом. Отчетливо выделяется гора Эмий-Таас высотой триста одиннадцать метров, с пятнами снега даже летом. Видны долины ручьев. Но дальше у Стадухина все смешано, перепутано. Так кто открыл Новосибирские острова - Михайло Стадухин? Но он сам островов не видел. Колымская «женка» Калиба?

В Большой советской энциклопедии сказано: «Первые сведения о Новосибирских островах сообщил в начале XVIII в. казак Я. Пермяков, в 1712 г. о. Б. Ляховского достиг отряд казаков во главе с М. Вагиным».

|

ПОИСК:

|

© GEOMAN.RU, 2001-2021

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'