Из истории земледелия

Известный английский философ Бертран Рассел как-то иронически заметил, что вся история борьбы человечества с голодом изложена в книге Бытия. Действительно, кто не знает библейского рассказа о чудесном спасении целого народа от голодной смерти, когда всевышний рассыпал манну с небес в бесплодной Египетской пустыне?

«Народ ходил и собирал ее, и молол на жерновах или толок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки; вкус же ее был подобен вкусу лепешек с елеем».

Оставим чудесное «избавление» древнего народа от голодной смерти на совести безвестных авторов Библии Современная историческая наука располагает более убедительными данными, освещающими тысячелетнюю борьбу человечества с голодом Завоевав камень и огонь, человек приручил животных и еще на заре истории стал возделывать растения. Проходят тысячелетия, и бродячие охотники превращаются в оседлых земледельцев-скотоводов, которые шаг за шагом познают великие тайны природы, совершенствуют земледельческие орудия, овладевают металлом. Эффективность их труда в производстве пищи вырастает в несколько раз Повседневная жизнь общества зависит уже не от удачи и ловкости охотника, а от умения человека использовать силы природы и его трудолюбия. С началом земледелия и скотоводства начинается долгий и сложный путь от раннеземледельческих общин к государствам древнего мира. Таковы последствия великого историко-культурного события - перехода от собирания дикорастущих злаков к их искусственному выращиванию и. от охоты за дикими животными - к их приручению, перехода, получившего в зарубежной литературе громкое название «неолитическая революция».

Но какие причины заставили людей в неолите сменить бродячий образ жизни на оседлость? Когда и где это произошло раньше всего? Какую роль в этом сыграли природные условия? В последние годы на помощь археологам, изучающим материальное производство наших далеких предков, пришли физики и палеогеографы. Основываясь на «археологических документах», современные исследователи древнего земледелия применили комплексную методику, объединив данные гуманитарных, естественных и точных наук, а также подкрепив себя весьма надежными абсолютными датировками древних культурных слоев, «засвидетельствованными» радиоуглеродными анализами Такие комплексные исследования последних лет позволили приблизиться к решению вопросов о времени и месте зарождения земледельческой деятельности и скотоводства в древнейших очагах Старого и Нового Света.

Однако многое еще остается неясным: происхождение домашней лошади и верблюда, кокосовой пальмы и банана, кукурузы и даже риса - зерновой культуры, которая кормит сегодня половину человечества.

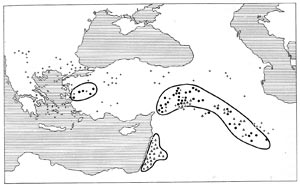

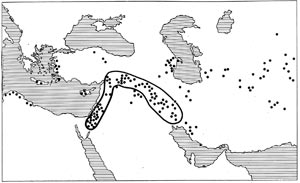

Мы очень мало знаем о начальных этапах растениеводства и одомашнивания животных, о географической среде, окружавшей древнего человека, изменениях климата и ландшафта Последователи географического детерминизма, преувеличивающие значение фактора географической среды в развитии человечества, неоднократно высказывали предположение о том, что само зарождение земледелия в Старом Свете обусловлено исключительно прогрессивным усыханием Азиатского континента в результате послеледниковых изменений климата. Другие видели причину в периодических колебаниях климата. Третьи обращали внимание на особенности распределения естественных растительных ресурсов, которые стали основой для культурных растений (см. карты на стр. 77 и 79).

Действительно, еще Ф. Энгельс писал, что Старый Свет «обладал почти всеми поддающимися приручению животными и всеми пригодными для разведения видами злаков, кроме одного; западный же материк, Америка, из всех поддающихся приручению млекопитающих - только ламой, да и то лишь в одной части юга, а из всех культурных злаков только одним, но зато наилучшим - маисом. Вследствие этого различия в природных условиях население каждого полушария развивается с этих пор своим особым путем, и межевые знаки на границах отдельных ступеней развития становятся разными для каждого полушария».

На обширном флористическом материале, собранном во многих странах мира, советский ботаник Н. И. Вавилов и его ученики разработали теорию основных очагов (центров) происхождения главных полевых, огородных и садовых растений. Современные палеоботаники и археологи - голландцы Хельбек и Ван Цейст, американец Макнейш - сумели уточнить географию древнейших очагов земледелия и археологически документировать их хронологию. Эти аренды во многом совпали с центрами, предложенными Н. И. Вавиловым, а именно: Переднеазиатский, Средиземноморский, Среднеазиатский, Эфиопский, или Абиссинский, Китайский, Индо-Малайский, Центральноамериканский и Южномексиканский, Южноамериканский (см. карту на стр. 80).

В каждом из перечисленных древнейших самостоятельных очагов неолитическому земледелию предшествовало регулярное собирательство пищевых растений на стадии мезолита. В самом древнем на Земле центре - в Юго-Западной Азии - это были мезолитические «сборщики урожая» дикого ячменя и пшеницы. В Юго-Восточной Азии прежде всего стали собирать дикорастущие корнеплоды, а в Центральной Америке - тыквы, перец и бобовые. Задача «сбора урожая» была, как известно, решена с изобретением жатвенных ножей и серпов с острорежущими обсидиановыми или кремневыми вкладышами. Для выкапывания кореньев, а впоследствии и для обработки земли использовались самые простые землеройные орудия - палки-землекопалки с каменными утяжелителями, мотыги.

Большую роль в появлении земледелия историки отводят наблюдательности женщин. Собирательство было исконной сферой деятельности женской половины человечества, а земледелие и возникло из собирательства: «Пока мужчина охотился, женщина изобрела земледелие». И не случайно раннее земледелие почти во всех странах долгое время оставалось преимущественно женской отраслью труда. Целую галерею женщин-тружениц с землекопалками дают нам, например, наскальные изображения в Африке. У многих африканских народов до сих пор сохраняется четкое разделение сфер деятельности: мужчины пасут скот, ловят рыбу и охотятся, а женщины возделывают с помощью мотыги крохотные участки с посевами африканского проса, готовят пищу.

От регулярного собирательства диких злаков до их сознательного систематического культивирования - один шаг. Но этот шаг в свете новых археологических и палеоэтно-ботанических исследований рисуется уже не как единовременный акт - «изобретение» или «неолитическая революция», а как довольно длительный эволюционный процесс, который в Старом Свете занял две тысячи лет, а в Новом - три-четыре тысячелетия.

Самые ранние земледельческие культуры возникли в так называемом полумесяце плодородных земель, расположенном в гористых областях Турции, Палестины, Ирака и Ирана. Несколько позднее в земледелие были втянуты сопредельные страны: Балканский полуостров, юг Апеннинского полуострова, Кавказ, Южная Туркмения, Афганистан, Индия. Второй древнейший первичный очаг земледелия - в Юго-Восточной Азии.

Особую роль в истории человеческой культуры сыграло орошаемое земледелие. Ранние земледельческие поселения и города-государства появились в узком субтропическом поясе, примерно между 20-45-й параллелями, где значительные территории обладали большими тепловыми ресурсами и плодородными почвами, но скудными осадками. Земледелие здесь развивалось преимущественно в орошаемой форме, что уже в древности, в IV-III тысячелетиях до н. э., повысило плотность населения, создало возможность для зарождения и роста городов, ремесленного производства, расширения торгового обмена, появления новых социальных структур и классов.

В Передней Азии археологически документированы все стадии перехода от мустьерских охотников, мезолитических «собирателей урожая», до ранних земледельцев и скотоводов VIII-VII тысячелетия до н. э. и, наконец, оседлых земледельцев с развитой оросительной сетью в древних государствах Двуречья.

С развитием земледелия и скотоводства производящее хозяйство начинает распространяться в среде соседних племен, окружавших древние цивилизации. Так, например, начало земледелия в Южной Туркмении относят к VI тысячелетию до н. э. Всю остальную территорию Средней Азии в этот период занимали неолитические охотники и собиратели. Тысячелетие спустя земледельческие племена освоили дельту Теджена. Позднее, в эпоху бронзы, зона земледелия продвинулась в бассейн Зеравшана, в низовье Амударьи, в Ферганскую долину.

Наиболее интенсивно процесс расширения земледельческой «Ойкумены» протекал в Старом Свете между IV и II тысячелетиями до н. э., когда очаги орошаемого и неорошаемого земледелия появляются во многих странах Евразии. Особенности природных условий способствовали тому, что в плодородных долинах рек, на лессовых равнинах успешно развивалось земледелие, а на открытых степных пространствах и в горах - скотоводство.

В обширной зоне тропических лесов Юго-Восточной и Южной Азии сложилось своеобразное палочно-мотыжное земледелие с возделыванием корнеплодов и ряда специфических тропических культур. Со второго тысячелетия до н. э. здесь широко распространяется рис - важнейшая мировая культура.

Новые археологические исследования в саваннах Африки позволяют выделить и эту область в качестве самостоятельного очага земледелия. В Африке, как и в Евразии, древнейшие цивилизации связаны с ареалами развитого земледелия: плодородными долинами Сенегала и Нигера, берегами озера Чад, Межозерья, бассейнами Замбези и Лимпопо В этих районах в I и в начале II тысячелетия н. э. сформировались ранние африканские государства (Гана, Канем, Моей, Мали, Мономотапа и др ) Очень яркую картину постепенной смены хозяйственно-культурных типов и превращения «собирателей урожая» в земледельцев дают нам археологические материалы из Америки, в частности из Перу, где земледелию предшествовала культура береговых рыболовов и собирателей. Первоначально были освоены фасоль и тыква. Заключительным периодом зарождения земледелия явилось культивирование кукурузы и развитие ирригации. Интенсивное орошаемое земледелие стало экономической базой зарождающейся цивилизации инков.

В Центральной Америке ранние классовые цивилизации были основаны, напротив, преимущественно на неорошаемом высокопродуктивном земледелии. Примитивный характер земледельческих орудий (землекопалка) компенсировался строгим агрокалендарем, хорошей селекцией и очень высокой урожайностью кукурузы.

Развитие производящего хозяйства коренным образом изменило характер воздействия человека на природу, особенно на территориях, где распространилось земледелие В обширной земледельческой зоне стали складываться так называемые культурные, го есть преобразованные в процессе хозяйственной деятельности ландшафты Яркий пример этого - культурные ландшафты и оазисы зоны пустынь, где тысячелетний труд земледельцев изменил рельеф поверхности, создал плодородные наносные почвы, изменил растительный покров и даже способствовал преобразованию климата.

В наши дни техника вооружила земледельца неизмеримо более совершенными орудиями труда, позволила освоить казавшиеся непригодными земли, резко повысить урожайность сельскохозяйственных культур. Однако и сегодня необходимо знать и учитывать в народнохозяйственной практике тот сложный путь, который прошло в своем развитии земледелие в каждой историко-географической области мира, где много тысяч лет назад началось освоение местных земледельческих ресурсов и познание законов природы, управляющих плодородием земли.

|

ПОИСК:

|

© GEOMAN.RU, 2001-2021

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'