ЧАСТЬ II: ОБЩАЯ ИСТОРИЯ

ГЛАВА 3: ЕСТЕСТВЕННАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ ЗЕМЛИ

Возрасты изверженных пород. Тектоно-магматические эпохи. Основная геохронологическая схема: катархей, архей, афебий, рифей, фанерозой. Основные этапы формирования земной коры.

Совокупность накопленных результатов определения возрастов изверженных пород показывает, что у этих возрастов имеется тенденция группироваться по сравнительно коротким эпохам (длительностью в миллионы лет), отделенным друг от друга гораздо более длинными эрами (до 150-500 млн. лет). Иначе говоря, в истории Земли чередовались короткие эпохи с повышенной магматической активностью и длительные эры с пониженной магматической активностью (под магматизмом мы здесь подразумеваем и вулканизм, приводящий к образованию эффузивов, т. е. излияний на поверхность Земли глубинных магм через жерла вулканов, и плутонизм, приводящий к образованию интрузий, т. е. вторжений в верхние слои земной коры магм, возникших в более глубоких слоях).

Согласно геологическим данным, магматизм является спутником некоторых видов тектонической активности, т. е. движений земной коры.

Обширные участки земной коры (так называемые подвижные поясы) способны испытывать медленные и плавные вертикальные движения (иногда называемые, несколько неудачно, эпейрогеническими, т. е. создающими континенты) со скоростями от десятых долей миллиметра до сантиметров в год, амплитудами порядка километров, шириной областей опускания или подъема в сотни и тысячи километров (длина этих областей бывает много больше их ширины) и типичными временами порядка миллионов лет.

Подвижные поясы можно разделить на два типа: зоны сжатия и зоны растяжения земной коры. Рассмотрим пока зоны сжатия. На первой (геосинклинальной) стадии развития подвижного пояса типа зоны сжатия образуется прогиб земной коры (синклиналь), в него наступает (трансгрессирует) море и накапливаются большие толщи осадков. При образовании разрывов коры на границах между зонами интенсивных разнонаправленных вертикальных движений возникает местный (часто подводный) вулканизм, преимущественно в форме излияний глубинных диабазо-спилитовых лав, и плутонизм в форме основных и ультраосновных интрузий, в результате чего образуется так называемая офйолитовая ассоциация вулканических и плутонических пород. Затем синклиналь начинает дробиться на зоны частных прогибов и поднятий; в это время изливаются специфические андеаитовые базальтовые лавы и развиваются плагиогранитные интрузии.

На второй (орогенной, т. е. горообразующей) стадии развития подвижного пояса типа зоны сжатия преобладают относительно короткие и быстрые поднятия земной коры, сопровождающиеся складкообразованием, горизонтальными сдвигами, надвигами, разрывами, землетрясениями, отступанием (регрессией) моря и приводящие к перерывам в накоплении осадков и нарушениям согласного залегания осадочных слоев (нормального напластования). Развивается плутонизм с образованием крупных гранитоидных интрузий (батолитов), а к концу орогенеза - малых и трещинных интрузий субщелочного и затем щелочного состава; продолжается и завершается вулканизм. В результате орогенеза образуются и наращиваются утолщенные области континентальной земной коры, обладающие повышенной жесткостью и стабильностью (континентальные платформы или эпейрократоны).

Связь магматизма с тектонической активностью земной коры позволяет считать эпохи усиленного магматизма также эпохами повышенной тектонической активности. Таким образом, данные о возрастах изверженных пород показывают, что тектоническая активность Земли непостоянна во времени: имеется тенденция к чередованию коротких эпох повышенной тектонической активности с длительными эрами относительного покоя. Эпохи повышенной активности естественно признать главными событиями в тектонической истории Земли; следовательно, возникает естественная периодизация истории Земли по признаку ее тектонической активности.

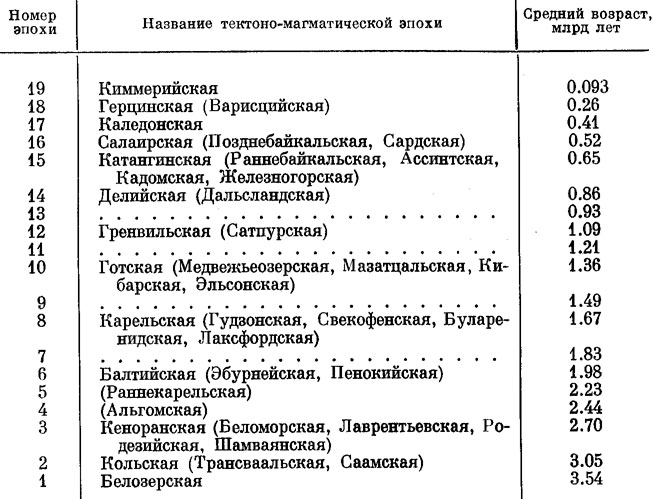

Таким образом, достаточно представительная сводка данных о возрастах изверженных пород является своего рода календарем главных событий в тектонической истории Земли. Одна из последних сводок такого типа приведена в книге А. И. Тугаринова и Г. В. Войткевича [13]. Близкий вариант вскоре опубликовал В. Е. Хаин [14]. Приняв его за основу, О. Г. Сорохтин [15] отобрал наиболее надежные данные - возрасты 247 гранитных интрузий с неметаморфизованными гранитами, определенные по свинцовому или в крайнем случае по рубидий-стронциевому методу. После осреднения в пределах возрастных групп и геологических регионов средние арифметические по всем регионам возрасты тектоно-магматических эпох образовали табл. 4.

Табл. 4. Возраст тектоно-магматических эпох

В этой и во всех последующих хронологических таблицах время растет снизу вверх, так что ранние времена располагаются ниже поздних, подобно тому как при нормальном напластовании в земной коре древние пласты осадочных пород лежат ниже молодых.

Приведенные в табл. 4 наименования тектоно-магматических эпох происходят от мест нахождения наиболее типичных из соответствующих изверженных пород. Эпохи без наименований установлены О. Г. Сорохтиным и не являются общепризнанными; возрасты эпох 5, 9 и 13 подтверждены новейшими материалами канадских ученых [16]. Отметим, что вследствие общей тенденции развития континентальной земной коры в сторону все возрастающей ее неоднородности с течением времени возможны все более частые отступления от планетарной одновременности и, следовательно, разбросы возрастов вспышек тектонической активности в разных районах мира. Вместе с тем в более молодых эпохах (по которым на поверхности Земли, естественно, больше материалов) мы способны различать большее число деталей или фаз тектонической активности, которые в табл. 4 еще не указаны (см. ниже рис. 34).

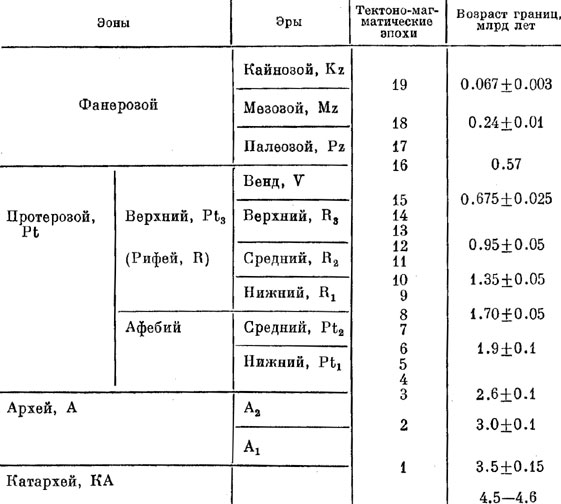

Опираясь на сведения о возрастах тектоно-магматических эпох, а также на материалы типовых разрезов древних осадочных толщ земной коры и некоторые палеонтологические данные (которые будут освещены ниже), ученые разработали около 50 более или менее близких вариантов периодизации истории Земли, сводку которых можно найти в книге М. А. Семихатова [17] (см. также работу Л. И. Салопа [18]). В табл. 5 представлен один из последних вариантов, в основном по книгам [13] и [17].

Табл. 5. Основная геохронологическая схема.

Согласно табл. 5, история Земли расчленяется на 5 отрезков приблизительно одинаковой продолжительности: катархей, архей, афебий, рифей и фанерозой.

Афебий и рифей, взятые вместе, называют протерозоем, причем афебий состоит из нижнего и среднего протерозоя, а рифей - это верхний протерозой; канадский рифей иногда называют альгонком, а китайский - синием. Слово «фанерозой» означает «эра явной жизни». Дофанерозойское время называют криптозоем (точнее, это A+Pt), т. е. эрой скрытой жизни (хотя на самом деле эта жизнь оставила довольно много следов), или, чаще, докембрием, поскольку самый ранний геологический период фанерозоя (570-500 млн. лет тому назад) именуется кембрием. Время после нижнего рифея называют неогеем. Эру венд называют также терминальным рифеем, R4, эокембрием или инфракембрием.

Мы не будем здесь обсуждать гипотез о происхождении Земли - для этого требуется специальная книга. Отметим лишь, что по современным представлениям (во многом связанным с именем О. Ю. Шмидта) Земля, остальные планеты Солнечной системы и Солнце, по-видимому, образовались приблизительно одновременно - около 4.6 млрд. лет тому назад - из допланетного холодного слегка вращающегося газово-пылевого облака.

О первом миллиарде лет существования Земли (катархее) у нас почти не имеется каких-либо прямых фактических данных. Однако поскольку в самом начале архея уже имеются осадочные породы, надо полагать, что в катархее имел место активный вулканизм (с излияниями, по-видимому, базальтовых и гипербазитовых лав), приведший к образованию первичных атмосферы, океана (к началу архея имевшего глубины и объем, по самой грубой оценке, впятеро меньше современных) и земной коры (вероятно, похожей на современную океаническую).

Во время Белозерской тектоно-магматической эпохи в начале архея и Кольской эпохи в середине архея в земной коре развились процессы гранитизации осадочных пород и образовались первичные гранитоидные участки сравнительно небольших размеров, содержащие плагиограниты (продукты гранитизации амфиболитов, диабазов и спилитов) и гранитные мигматиты (гибридные породы, образующиеся из смеси сланцеватых пород с проникавшей в них кислой магмой).

В Кеноранскую тектоно-магматическую эпоху в конце архея эти процессы привели уже к образованию ядер всех будущих континентальных платформ. Эти ядра, достигавшие в поперечнике многих сотен километров, показаны на тектонической карте мира (рис. 4) черным цветом. В течение последующих тектоно-магматических эпох гранито-гнейсовые ядра платформ нарастали. Последнее существенное приращение произошло во время Балтийской тектоно-магматической эпохи, создавшей рубеж между нижним и средним протерозоем. В это время в накопившихся осадочных толщах образовались огромные плутоны гранитоидов с площадями до тысяч квадратных километров (примером могут служить полосчатые гранитоиды Украины со следами огнейсован-ных сланцев и слоистости); появились и продукты гранитизации изверженных пород основного состава - чарнокиты; в то же время, возможно, в связи с появлением карбонатных осадочных пород, впервые сформировались щелочные интрузии. Весь этот этап развития земной коры, начавшийся с Кеноранской эпохи, в течение которого происходило образование первичного гранито-гнейсового слоя земной коры и формирование древних платформ, завершился Карельской тектоно-магматической эпохой. В результате этого этапа сформировались древние области континентальной земной коры, существующие ныне в виде десяти платформ - Европейской (Русской), Восточно-Сибирской, Китайско-Корейской, Таримской, Индостанской, Африкано-Аравийской, Северо-Американской, Южно-Американской, Австралийской и Восточно-Антарктической (эти десять платформ показаны на рис. 4 штриховкой). В их пределах выделены щиты, т. е. участки платформ, испытывавшие в течение своей истории преимущественно поднятия и поэтому обладающие относительно более тонкой корой и почти или даже вовсе не имеющие чехла осадочных пород (кристаллический фундамент платформ в области щитов выходит на поверхность Земли). Таковыми являются, например, Балтийский и Украинский щиты Русской платформы, Анабарский и Алданский щиты Восточно-Сибирской платформы, Канадско-Гренландский щит Северо-Американской платформы, Гвианский, Западно-Бразильский и Восточно-Бразильский щиты Южно-Американской платформы, Капско-Аравийский щит Африканской платформы.

Мы пока еще не знаем, как были распределены по поверхности Земли в Карельскую эпоху существующие ныне десять древних платформ. Учитывая аналогичность и одновременность стадий их формирования, можно предположить, например, что они образовывали тогда единый континент, занимавший континентальное полушарие, окруженный единым океаном (который, грубо говоря, имел тогда глубины и объем около двух третей современного Мирового океана). Такое предположение высказывали Г. Штилле (называвший этот единый континент Мегагеей, т. е. Большой Землей) и советские геологи С. С. Кузнецов, А. В. Пейве и В. М. Синицын. К его обсуждению мы вернемся в других главах.

После Карельской эпохи, т. е. начиная с нижнего рифея, характер развития земной коры изменился. Древние платформы в основном стабилизировались и в дальнейшем испытывали лишь частные внутриплатформенные прогибы, не затрагивавшие щитов и проходившие, по-видимому, вдоль следов древних подвижных поясов (например, Катангинский складчатый пояс в Африке или девонский Днепровско-Донецкий прогиб в Русской платформе, разделяющий Украинский щит и Воронежскую глыбу). Зато они, по-видимому, могли раскалываться на части, испытывавшие затем движения друг относительно друга и растущие за счет подвижных поясов, образующихся на их периферии, но растущие более медленно по сравнению с древними платформами и неодновременно.

Таким образом, если Кеноранская и Балтийская эпохи отличались наиболее интенсивным магматизмом после катархея и имели глобальный характер, то тектоно-магматические эпохи рифея и фанерозоя характеризовались уже постепенным угасанием магматизма и его растущей неоднородностью в пространстве, связанной с усиливавшейся неоднородностью земной коры.

Нижний рифей был эрой высокого стояния и, следовательно, осушения континентов (как говорят, геократической эрой). Он завершился Готской тектоно-магматической эпохой, во время которой на большинстве континентов развились повторные метаморфизм и гранитизация дорифейских пород (и лишь в Кибарской геосинклинали в Центральной Африке и, может быть, в немногих других местах имел место свежий геосинклинальный магматизм). Полагают, что в то время возникли новые подвижные поясы («великое обновление» структурного плана земной коры - отсюда и название «неогей» для всего последующего времени), развивавшиеся затем серией вспышек в течение всего неогея, по наетоящее время включительно. Сейчас это Западно- и Восточно-Тихоокеанские, Атлантическая, Уральская и Аравийско-Мозамбикская меридиональные и Арктическая, Средиземноморская и Южноокеанская широтные зоны, в ячейках между которыми располагаются древние платформы.

Средний рифей в целом был эрой некоторого оседания платформ и наступания моря (талассократической эрой). Он завершился Гренбыльской тектоно-магматической эпохой, которая была наиболее интенсивной в Канаде и Южной Африке; в это время, как и в Готскую эпоху, гранитизация охватывала преимущественно древние, ранее уже гранитизированные породы. В верхнем рифее продолжалось оседание Китайской, а также севера и востока Русской платформ, а на Северо-Американской, Сибирской и Австралийской платформах появилась тенденция к воздыманию. Эта эра завершилась Катангинской, или Раннебайкальской, тектоно-магматической эпохой, которая на разных платформах была не вполне одновременной; на севере Китайской, юго-западе Северо-Американской и на Индостанской платформах катангинский магматизм отсутствовал. Венд еще оставался эрой низкого стояния всех платформ, кроме Северо-Американской. Его завершила Салаирская, или Позднебайкальская, тектоно-магматическая эпоха.

Ряд ученых, и в их числе автор фундаментального советского руководства по исторической геологии Н. М. Страхов [19], полагает, что после Байкальских тектоно-магматических эпох существующие ныне четыре континентальные платформы южного полушария - Африкано-Аравийская, Южно-Американская, Австралийская и Антарктическая - вместе с Индостанской платформой образовывали единый южный суперконтинент Гондвану, отличавшийся в начале фанерозоя высоким стоянием, тогда как Европейская и Северо-Американская платформы еще были перекрыты трансгрессиями моря.

После Каледонской тектоно-магматической эпохи нижнего палеозоя, проявившейся в основном на западе Европейской платформы (на Грампианской геосинклинали - от Шотландии через Скандинавию и до Шпицбергена) и по периферии Северо-Американской (а также по югу Сибирской платформы), Евразия и Северная Америка с Гренландией, испытав подъем, образовали единый северный суперконтинент Лавразию, отделенный от Гондваны, хотя бы частично, океаном Тетис.

В мезозое произошел раскол Гондваны на ее части, существующие ныне, с образованием между ними Южной Атлантики и Индийского океана. Затем раскололась и Лавразия, и между Европой и Северной Америкой образовалась Северная Атлантика.

Подробнее тектоническая история фанерозоя будет рассмотрена в главе 7.

|

ПОИСК:

|

© GEOMAN.RU, 2001-2021

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'

При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:

http://geoman.ru/ 'Физическая география'